Revue de presse : SUR LE NON-LIEU TARDIF DE LA RUE COPERNIC (15/01/2018)

Attentat de la rue Copernic : un non-lieu peu commun

Emmanuel Fansten et Willy Le Devin

Libération 12 janvier 2018

Le Libano-Canadien Hassan Diab, soupçonné d’avoir posé la bombe qui a tué quatre personnes près d’une synagogue à Paris en 1980, a été libéré vendredi. Retour sur presque quatre décennies d’enquête.

Une bombe, 4 morts, 46 blessés, trente-sept ans d’investigation et… un non-lieu. C’est ainsi que s’est soldée vendredi l’enquête sur l’attentat de la rue Copernic, l’une des plus célèbres de l’antiterrorisme français. Estimant qu’il n’existe «pas de charges suffisantes», les juges d’instruction Jean-Marc Herbaut et Richard Foltzer ont mis hors de cause le principal suspect, Hassan Diab, 64 ans. Universitaire libano-canadien au parcours parfois énigmatique, ce dernier est accusé d’avoir posé la bombe qui a coûté la vie à quatre personnes aux abords de la synagogue parisienne. Placé à l’isolement depuis trois ans à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il a été libéré vendredi en début d’après-midi. Le parquet a aussitôt fait appel de la décision de non-lieu, provoquant l’ire de l’avocat de Hassan Diab, William Bourdon, qui rappelle que son client a déjà bénéficié dans cette affaire de huit décisions de remise en liberté de quatre juges différents. «Si la passion peut l’emporter sur la raison du côté des parties civiles, on le comprend beaucoup moins du côté du parquet qui, par son obstination à fabriquer un coupable, verse dans le maximalisme judiciaire», s’insurge le pénaliste. Soupçonné d’avoir appartenu au groupe terroriste Front populaire de libération de la Palestine-opérations spéciales, identifié par les services secrets français en 1999 et extradé du Canada en novembre 2014, Hassan Diab a toujours clamé son innocence.

Carcasse de motocyclette

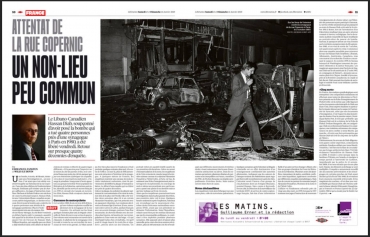

Ce 3 octobre 1980, il est environ 18 h 30 lorsqu’une violente explosion souffle les alentours de la synagogue de la rue Copernic. En arrivant sur les lieux quelques minutes plus tard, la brigade criminelle de Paris découvre une scène de guerre. Des voitures sont retournées en travers de la chaussée, le plafond de la synagogue s’est écroulé et toute la rue est jonchée de morceaux de verre et de gravats. Le bilan aurait pu être bien plus lourd si l’explosion s’était produite quelques minutes plus tard, à la sortie de l’office. Ce jour-là, plus de 300 personnes sont présentes à l’intérieur de la synagogue. A quelques mètres de l’entrée, les enquêteurs repèrent une carcasse de motocyclette totalement carbonisée, dont ils parviennent à déchiffrer la plaque d’immatriculation. Le début d’une enquête qui va s’étirer sur près de quatre décennies.

Grâce à la plaque, les policiers localisent rapidement le concessionnaire d’où vient la moto, non loin de la place de l’Etoile. Elle a été vendue deux semaines plus tôt à un certain Alexander Panadriyu, qui s’est présenté avec un passeport chypriote. Les vendeurs décrivent un homme âgé d’environ 25 ans, mesurant entre 1,65 m et 1,68 m, parlant français avec un accent étranger, porteur d’une fine moustache, de cheveux blonds avec des mèches plus foncées, de lunettes de vue rectangulaires et d’une veste en cuir beige. «Ce qui m’a frappé le plus chez cet individu, c’est qu’il avait le visage émacié, les traits fins et réguliers», précise alors un des témoins. Un portrait-robot est aussitôt établi à partir de ces premières déclarations. Grâce au carnet d’immatriculation de la moto, les enquêteurs de la Crim remontent ensuite jusqu’à la dernière adresse connue où a séjourné Alexander Panadriyu, l’hôtel Celtic, à Paris. Là-bas, ils saisissent une fiche d’enregistrement puis interrogent le réceptionniste, le concierge de nuit et même une prostituée avec qui le suspect a passé une partie de sa dernière nuit et qui leur indique qu’il est circoncis.

Alors que les enquêteurs poursuivent leurs investigations dans la plus grande discrétion, une première piste voit le jour. Quelques heures seulement après l’explosion, l’attentat est revendiqué par le mouvement d’extrême droite Faisceaux nationalistes européens (FNE), avant que son président ne démente l’information. Mais l’hypothèse, relayée aussi bien par les médias nationaux que par les responsables politiques, va continuer à être exploitée pendant plusieurs semaines. Elle apparaît alors d’autant plus naturelle qu’au cours des deux années précédentes, plus de 160 attentats ont été revendiqués par différents mouvements d’extrême droite, visant notamment des locaux d’associations antiracistes ou juives. Dans les semaines qui suivent, plusieurs dizaines de personne sont interpellées en France, membres du FNE, de l’Action française ou simples sympathisants d’extrême droite. Mais toutes seront mises hors de cause.

Notes déclassifiées

Les enquêteurs vont alors bifurquer sur une autre piste, celle du terrorisme palestinien. Quelques semaines après l’attentat, la Brigade criminelle est en effet destinataire d’un renseignement confidentiel des autorités allemandes, indiquant que les auteurs de l’attaque seraient des Palestiniens ayant regagné Beyrouth immédiatement après les faits. L’attentat serait l’œuvre d’un groupe de cinq hommes dont un d’origine libanaise, nommé Hassan, bien connu à Beyrouth. De son côté, la Direction de la surveillance du territoire (DST), le service de contre-espionnage français, fait état d’une information fiable d’un autre service étranger ciblant cette fois un groupe dissident du Front de libération de la Palestine. Plusieurs notes déclassifiées, transmises à la justice, semblent confirmer cette hypothèse, également corroborée par différentes enquêtes journalistiques. Mais rien de concret ne permet de remonter jusqu’à Alexander Panadriyu, l’homme de la moto et de l’hôtel Celtic.

L’affaire va finalement rebondir près de vingt ans plus tard, en 1999, lorsque la DST transmet aux juges d’instruction de nouveaux renseignements de «bonne valeur» sur l’identité des personnes ayant participé à l’attentat. Le service révèle notamment qu’un passeport au nom de Hassan Diab a été saisi le 8 octobre 1981 à Rome, lors de l’arrestation d’un Palestinien impliqué dans un autre attentat commis à Anvers, en Belgique. Sur le document, la photo ressemble de façon troublante au portrait-robot du poseur de bombe. Surtout, le passeport arbore un visa d’entrée sur le territoire européen daté du 20 septembre 1980, et un visa de sortie du 7 octobre, soit quatre jours après le crime. Commence alors une enquête mondiale pour retrouver la trace de Hassan Diab. Israéliens, Libanais, Allemands, Américains, Canadiens, tous concourent à la recherche d’indices concernant le suspect. En octobre 1999, le bureau Interpol de Washington transmet des premiers éléments à la justice française. Les magistrats apprennent ainsi l’arrivée de Hassan Diab sur le sol américain le 27 août 1987, en compagnie de Nawal C., épousée une semaine plus tôt à Chypre. Installé à Syracuse, près de la frontière canadienne, le couple se fait discret. Diab poursuit des études de sociologie et semble voué à une brillante carrière professorale.

«Cinq mots»

En France, des analyses graphologiques sont entreprises. Une comparaison minutieuse est effectuée pour tenter de déterminer si l’écriture présente sur la fiche d’enregistrement de l’hôtel Celtic est la même que celle figurant sur les documents administratifs de Diab aux Etats-Unis. Deux experts étudient en particulier le dossier déposé par le suspect à l’université de Syracuse, ainsi que ses documents d’immigration. C’est l’aspect le plus homérique du dossier. Pour le premier expert, Dominique Barbe-Prot, il n’est que «probable» que Hassan Diab soit le scripteur de la fiche de l’hôtel. Evelyne Marganne, elle, est catégorique : Diab en est forcément l’auteur. En conséquence, une troisième ordonnance de comparaison est alors confiée à Anne Bisotti, qui tranche : «Il existe une forte présomption que Hassan Diab ait écrit les cinq mots sur la fiche de l’hôtel.»

Ultérieurement, les avocats de Diab diligenteront quatre contre-expertises, contestant la méthodologie utilisée par Anne Bisotti. Toutefois, c’est bien sur la base de ces analyses graphologiques que le juge antiterroriste Marc Trévidic réclamera l’extradition de Hassan Diab en 2008. Il réside à cette époque dans la banlieue d’Ottawa, au Canada, et enseigne à temps partiel à l’université de Carleton. Appréhendé par la police le 13 novembre 2008, il ne sera extradé que six ans plus tard. Depuis, les éléments à décharge se sont multipliés. L’enquête a notamment recueilli des documents universitaires et les témoignages de certains proches de Diab ayant déclaré qu’à la fin de l’été 1980, ils révisaient leurs examens ensemble à Beyrouth. Et les magistrats de conclure : «Il est donc peu vraisemblable que Hassan Diab soit l’homme utilisant la fausse identité d’Alexander Panadriyu, qui se trouvait en France à partir du 22 septembre 1980 et qui a ensuite posé la bombe rue Copernic.»

http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2018/01/1...

18:45 Écrit par pat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |