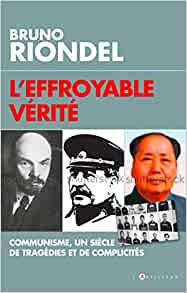

Nous commençons la publication d’un entretien avec Bruno Riondel, professeur d’histoire à Louis-le-Grand et auteur d’une récente synthèse sur le bilan du communisme: “L’effroyable vérité” (L’Artilleur)

1) Vous venez de publier une synthèse impressionnante sur un siècle de communisme. Quel est le bilan ?

Le bilan est terrifiant.

Sur le plan humain, 80 à 100 millions de personnes ont été tuées, de plus nombreuses encore ont eu leur vie brisée dans les milliers de camps de déportation mis en place par les communistes, partout où ils prirent le pouvoir. Et plusieurs millions de personnes parmi ces victimes du communisme ont été exterminées dans le cadre de deux génocides : l’Holodomor, le génocide ukrainien qui a fait quatre à cinq millions de victimes par la famine organisée, entre 1932 et 1933, et le génocide cambodgien, à la fin des années soixante-dix, qui causa la mort de deux à trois millions de personnes, souvent exécutées par balle où d’un coup de pelle sur la nuque. Dans les deux cas, le crime fut prémédité par les hauts responsables communistes qui, à l’instar du Cambodgien Pol Pot, ambitionnaient de créer un « nouveau peuple ». Le crime fut ensuite mis en œuvre par des exécutants totalement déshumanisés, tel le Soviétique Lazare Kaganovitch, fort justement surnommé le « Himmler soviétique ». Tout historien sérieux reconnait aujourd’hui la dimension génocidaire des crimes de masse ukrainien et cambodgien, Nicolas Werth, l’un des grands spécialistes du communisme, écrivant à propos du premier qu’il est « le seul événement européen du XXe siècle qui puisse être comparé aux deux autres génocides, le génocide arménien et la Shoah ». Même lorsqu’il n’y eut pas génocide (selon les critères stricts de définition), la préméditation des crimes de masse fut une constante dans les régimes communistes, car l’éradication nécessaire de la superstructure culturelle des sociétés, afin d’en créer une nouvelle, justifiait d’exterminer des classes sociales entières, à commencer par les paysans, souvent très attachés à leur petite exploitation et porteurs de valeurs traditionnelles. Félix Dzerjinski, le sinistre fondateur de la Tchéka, la police politique soviétique, justifiait les tueries massives en estimant qu’« il n’existe pas des individualités contre-révolutionnaires mais des classes entières contre-révolutionnaires ». Ainsi, aux millions de koulaks ukrainiens déportés et assassinés par Staline s’ajoutèrent les masses de paysans tués par Mao, Hô chi Minh et par beaucoup d’autres dirigeants criminels.

Si le communisme apporta, partout où il s’imposa, la mort et la souffrance, il désorganisa aussi en profondeur les sociétés qui connurent alors une régression culturelle sans précédent, en menant une lutte à mort contre les religions, en traquant aussi les intellectuels et les artistes non ralliés à la doxa, tout en transformant les écoles et les universités en centres de formatage idéologique. Sur le plan économique, l’aberration collectiviste suscita un appauvrissement extrême des masses que dominait la minorité nomenklaturiste issue du parti unique, lequel était mis en symbiose avec l’Etat instrumentalisé pour réaliser les objectifs de la minorité dirigeante fanatisée. Il faut le dire, le communisme n’a rien créé, sauf peut-être les pratiques perverses d’une ingénierie sociale par laquelle il manipulait le réel dans le but d’assurer sa domination sur les masses, en soumettant les personnes à l’arbitraire policier tout en les maintenant dans la pénurie, les confinant ainsi dans la peur permanente et la désespérance. L’angoisse collective récurrente, stratégiquement organisée par les communistes, apportait ainsi la soumission totale des masses au Parti-Etat nourricier.

La révolution marxiste-léniniste ne fut au final qu’un outil de subversion des sociétés, une praxis qui, en transformant sans cesse la réalité rencontrée modifiait en retour l’idéologie, laquelle transformait à nouveau le réel, et ainsi de suite, suivant un fonctionnement basique de type matérialiste-dialectique. Fondé sur un ressentiment sublimé en illusions, le communisme est une expression de la pulsion de mort de l’humanité et sa mise en œuvre ne peut aboutir qu’à des effets profondément négatifs.

2) La diplomatie française a longtemps hésité entre deux attitudes : d’une part s’en tenir à l’histoire et à la géographie (et voir ainsi, par exemple, la Russie éternelle sous le masque de l’Union soviétique) ou prêter attention à l’idéologie (et donc choisir résolument le monde libre contre le bloc communiste). Comment ces deux attitudes contradictoires se sont-elles harmonisées au fil du temps et l’une a-t-elle été plus féconde que l’autre ?

Le problème est effectivement celui de la distinction entre la Russie et l’URSS, car ces dernières correspondaient à deux réalités différentes sur le plan géographique : La Russie ne fut que la principale des 15 Républiques soviétiques, représentant 70% environ du territoire de l’URSS. Mais la différence entre Russie et URSS fut surtout culturelle, la première, vieille nation de foi et de culture chrétienne orthodoxe ayant été soumise à la seconde, une structure fédérale (véritable carcan idéologique) de nature matérialiste-athée et aux ambitions internationalistes. Ce qui explique que nombre des premiers bolchéviks furent des étrangers qui se firent la main en URSS en y martyrisant des Russes, avant de diriger leur patrie d’origine, à l’instar du Hongrois Bela Kun qui fit exécuter des cheminots russes grévistes, de son compatriote Imre Nagy qui participa au massacre de la famille tsariste ou encore du Bulgare Georgi Dimitrov, chef redouté de l’Internationale moscoutaire. Cette dualité Russie/URSS pesa donc profondément sur les relations que la France entretenait avec la Russie soviétique.

Dans un premier temps, la diplomatie française considéra Lénine comme « l’agent des Boches », car, par le traité de Brest-Litovsk, signé en mars 1918, il avait permis aux Allemands de s’emparer de vastes territoires russes, ce qui entraina l’intervention de régiments franco-britanniques en Russie. Ceux-ci luttèrent ensuite quelques temps aux côtés des Russes blancs opposés aux Rouges durant la guerre civile russe, car Français et Anglais craignaient la contagion révolutionnaire.

Dans un second temps, au cours des années trente, alors que les Soviétiques promouvaient génialement une stratégie dite « antifasciste », tant pour se poser en défenseurs de l’humanité en cachant leurs propres crimes, que pour briser le front des anticommunistes occidentaux, et tandis qu’un ennemi commun, l’Allemagne, menaçait à nouveau la paix, la diplomatie française, se souvenant de l’alliance franco-russe de 1893, accepta un rapprochement avec les Soviétiques, malgré le litige portant sur les emprunts russes non remboursés. Initié, en 1932, par le ministre des Affaires étrangères soviétique, Maxime Litvinov, qui avait su convaincre Staline de se concilier la France, ce rapprochement se concrétisa, en 1935, par la signature d’un traité d’assistance mutuelle qu’avait négocié, coté français, Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, peu avant d’être assassiné et que signa Pierre Laval. Si cette signature traduisait l’esprit russophile qui animait encore la diplomatie française, le traité ne fut pourtant jamais appliqué, car il se heurta à l’hostilité de l’état-major français que le pacte germano-soviétique de 1939 renforça dans sa défiance entretenue à l’égard de l’ogre soviétique.

Après la Seconde Guerre mondiale qui vit le triomphe d’une URSS auréolée de prestige, De Gaulle, chef du GPRF, signa, en décembre 1944, un traité d’amitié avec les Soviétiques, mais les relations changèrent brusquement alors que débutait la Guerre froide, la diplomatie française devant désormais tenir compte de la logique des blocs, plutôt que de la russophilie traditionnelle qui l’animait. Ainsi, les relations se tendirent entre la France et la puissance soviétique, car cette dernière soutenait le Vietminh qui menait la lutte pour l’indépendance dans l’Indochine française. Dans ce contexte de confrontation Est-Ouest, et bien qu’intégrés au camp américain, les Français ambitionnèrent de dépasser la confrontation bipolaire, faisant de la recherche d’autonomie stratégique un axe majeur de leur politique étrangère. Ainsi, le général de Gaulle, soucieux d’affirmer l’Indépendance nationale de la France ménagea les Soviétiques tout en provoquant les Américains, rêvant même d’une Europe allant de l’Atlantique à l’Oural. Chacun de ces différents choix faits par la diplomatie française au cours de la période soviétique relevait d’une adaptation au contexte global, au nom de la realpolitik, mais le contexte de guerre froide eut peut-être l’avantage d’offrir à la France la possibilité d’affirmer une indépendance très relative face à la logique des blocs, notamment en la poussant à se doter de l’arme atomique, condition de sa grandeur nationale.

3) Une bonne partie de l’intelligentsia française a été sous influence communiste. Comment l’expliquez-vous et en reste-t-il des traces ?

L’adhésion d’une partie de l’intelligentsia française et occidentale à la révolution bolchévique, puis aux autres régimes marxistes-léninistes qui s’imposèrent au cours du XXe siècle, s’explique par différents facteurs allant de la foi naïve placée dans le communisme à l’intérêt personnel bien perçu et au cynisme qui en est le corollaire. Dès 1917, les poètes et écrivains nombreux, comme Louis Aragon, Paul Eluard ou André Gide, pour ne citer que ceux-ci, s’enthousiasmèrent pour une révolution qu’ils imaginaient fraternelle, la percevant comme un prolongement de 1789, telle, écrit François Furet, « l’étape supérieure de l’émancipation des individus ». Même des universitaires de premier plan, comme les historiens, Alphonse Aulard et Albert Mathiez, se leurrèrent sur la nature de la révolution russe qu’ils superposèrent naïvement à la française, oubliant que les révolutionnaires français, même s’ils s’égarèrent un temps dans la terreur robespierriste, étaient des bourgeois des Lumières, déistes et défenseur de la propriété privée, tandis que les bolchéviks étaient des matérialistes athées et des collectivistes expérimentant une forme inédite de nihilisme niveleur et aliénant.

L’aveuglement allait loin chez les intellectuels séduits par le bolchévisme, ainsi, en 1927, alors que Staline soumettait les Russes misérables à sa poigne de fer, l’écrivain, Georges Duhamel, reçu en URSS, rapporta que « de tous les points de l’immense territoire, aujourd’hui pacifié, laborieux, arrivent des nourritures succulentes : le caviar vient des grands fleuves, la steppe envoie le gibier, toutes les provinces du bétail. Les poissons frais, secs, fumés sont répandus à profusion ». De son côté, l’ex Président du Conseil, Edouard Herriot, en voyage à Kiev au cours de l’année 1933, alors que sévissait la famine génocidaire organisée par les communistes, assura, à propos de l’Ukraine, l’avoir vue comme « un jardin en plein rendement », ajoutant : « Je n’y ai constaté que la prospérité ». Mais les Soviétiques savaient corrompre leurs invités en les honorant, tel André Gide qui, reçu en 1936, à Moscou, fut logé dans une suite de six chambres, située dans le plus grand hôtel de la ville, transporté en Lincoln et nourri de caviar abondant.

Dans les années trente, certains intellectuels ouvrirent les yeux sur les crimes communistes et rejetèrent le bolchévisme, à l’instar du même André Gide, qui, en 1936, publia Retour d’URSS, une critique radicale du système soviétique, tandis que d’autres, comme Aragon célébrant la Guépéou, continuaient à se compromettre avec le crime. Pour ceux-ci, la fidélité au communisme soviétique assurait une continuité de carrière avec des parutions de livres garanties par les maisons d’édition contrôlées par le PCF, ainsi qu’une promotion assurée par L’Humanité et autres journaux prosoviétiques. La soumission presque imbécile d’Aragon au bolchévisme lui valut de dominer le milieu littéraire français de la Libération et d’en organiser la purge intellectuelle à partir du Comité national des écrivains, une émanation du PCF, qu’il dirigeait. Plus largement, la victoire soviétique de 1945 donna un tel prestige au PCF que ce dernier rallia à sa cause des pans entiers de l’univers intellectuel français, écrivains, universitaires, artistes, à l’instar de Jean-Paul Sartre et de Pablo Picasso. Etre membre du PCF facilitait aussi l’obtention d’un poste universitaire, car les communistes annexèrent des secteurs entiers de la recherche au sein desquels ils se cooptèrent ensuite, influençant profondément et durablement les contenus d’un savoir (en science sociale notamment) désormais déformé par les postulats idéologiques qui le sous-tendaient.

Si nombre d’intellectuels perdirent la foi dans le stalinisme, au cours des années 50, les réseaux marxistes en place continuèrent à contrôler, plus discrètement, mais toujours très fermement, les bastions du savoir annexés en 1945. De nos, jours, ceux-ci véhiculent encore un « progressisme » imprégné d’une forte sensibilité d’extrême gauche, poursuivant inlassablement la déconstruction de la superstructure culturelle française, en favorisant, plus particulièrement, l’affirmation du discours islamo-gauchiste, dit « décolonial », nouvelle forme de la lutte des classes opposant, non plus explicitement le prolétaire et le bourgeois, mais l’immigrant à l’autochtone placé en position de rentier de la nation.

Livre à commander ici.

Livre à commander ici.

https://www.lesalonbeige.fr/entretien-avec-bruno-riondel-sur-le-communisme-1/