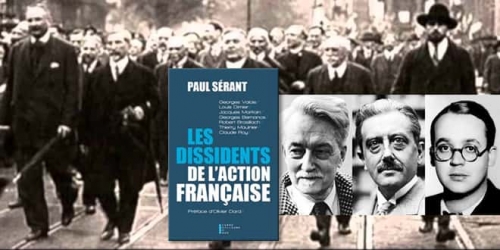

Olivier Dard est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne. Connu pour ses travaux consacrés à l’entre-deux-guerres et aux mouvements de droite, il a dernièrement préfacé la réédition chez Pierre-Guillaume de Roux du livre de Paul Sérant Les dissidents de l’Action française. Nous revenons avec lui sur l’histoire de ce mouvement et ses tumultes, ainsi que son rôle dans l’agitation intellectuelle des années 1930.

PHILITT : Vous constatez dans votre préface du livre de Paul Sérant, Les dissidents de l’Action française, que ceux-ci ont eu plus de succès et de notoriété que les « fidèles » du mouvement. Est-ce dû à la personnalité écrasante de Charles Maurras ?

Olivier Dard : Votre question me permet une mise au point. Les « dissidents » dont il est question dans le livre de Sérant, dissidents auxquels il faudrait rajouter Lucien Rebatet (dont il n’a pas voulu traiter du cas estimant l’avoir fait dans son essai intitulé Le romantisme fasciste), sont principalement des hommes de plume même s’ils ont, pour une bonne partie d’entre eux, milité et combattu dans les organisations de l’Action française, qu’il s’agisse de la ligue, des étudiants ou des Camelots du roi. N’oublions cependant pas qu’il a existé d’autres dissidents et d’autres dissidences, notamment collectives. On en compte deux dans l’entre-deux-guerres, celle de Georges Valois au milieu des années 1920 (il ne part pas seul pour fonder le Faisceau) ou encore « la grande dissidence » de 1930 qui affecte très gravement la Fédération de Paris.

Ces dissidents de 1930 (on compte parmi eux le célèbre docteur Henri Martin) sont moins connus et moins étudiés que les hommes du Faisceau ou les intellectuels de l’Action française mais leur cas est cependant intéressant. En effet, s’ils ont laissé beaucoup moins de traces écrites, en particulier de récits de souvenirs, leur expérience peut être rapprochée de celle de certains des dissidents étudiés par Paul Sérant. Les uns et les autres pointent en effet ce qu’ils considèrent comme un dysfonctionnement grave de l’Action française, à savoir l’accent mis sur la propagande par le journal quotidien au détriment d’un travail militant de terrain qui leur paraît beaucoup trop négligé. Pour le dire plus abruptement, ils posent la question de la relation à l’Action française, entre la virulence des ses discours et l’action. Louis Dimier s’en est expliqué dans Vingt ans d’Action française et on connaît la formule de Rebatet sur « l’inaction française ». Sur cette question, et pour ces dissidents, c’est bien la responsabilité de Maurras qui est engagée, même si après le 6 février 1934, des militants vont mettre aussi en cause les responsables de la ligue. Maurras n’en est pas moins, pour tous, le véritable chef du mouvement.

Là réside sans doute son problème majeur : si Maurras est un homme de plume réputé et redouté par ses contemporains, il n’a pas les qualités d’un dirigeant politique. Je me contenterai de citer la formule d’Albert Thibaudet décrivant l’Action française comme un « gros journal admirablement fait » mais dans l’incapacité de faire élire un conseiller général. Si on ajoute, que malgré qu’il a cosigné avant le premier conflit mondial un petit ouvrage Si le coup de force est possible, Maurras ne le prépare nullement, il est loisible d’imaginer les frustrations accumulées par des militants qui entendent en finir avec la « gueuse » autrement que par des mots. Le « maître » est donc logiquement mis en cause.

La pensée des dissidents et détracteurs de l’Action française semble toujours bâtie par rapport, sinon contre Maurras. Sa figure et son oeuvre concentrent-elles à elles seules la quintessence du mouvement ?

À l’origine, l’Action française n’a pas été créée par Maurras. Mais c’est bien lui qui en a fait ce qu’elle est devenue, à savoir une école de formation politique fondée sur la doctrine du « nationalisme intégral ». L’Action française n’est cependant pas seulement un foyer doctrinal. C’est au milieu des années 1900 un dispositif articulé autour de trois volets. En premier lieu, un Institut d’Action française aspirant à se poser en « contre-Sorbonne » où Maurras et les ténors d’alors du mouvement enseignent. Mais le « nationalisme intégral » est surtout relayé par deux autres entités : une ligue créée en 1905 et qui se développe au plan national avant le premier conflit mondial et un journal quotidien lancé en 1908 et qui a pris la suite de la « petite revue grise ». Ce journal couronne une ambition déjà ancienne de Maurras (dont la surdité interdit d’être un orateur) et qui entend par conséquent gagner des soutiens à sa cause par l’imprimé en profitant de la vogue remarquable que connaît alors la presse. Il en est une figure incontournable à la fois comme éditorialiste, polémiste ; sans oublier qu’il a introduit et développé un exercice aujourd’hui devenu classique, la « revue de la presse ».

Maurras est donc l’homme orchestre du dispositif, ce qui permet d’expliquer l’importance des termes maurrassisme et maurrassien pour désigner la doctrine et les militants qui la propagent. Maurras ne saurait donc être détaché de l’Action française qui est sa vie, dans tous les sens du terme puisqu’il passe ses soirées et ses nuits au journal. En même temps, si c’est bien vers Maurras que les militants se tournent et si ce dernier n’a jamais dû affronter la moindre remise en cause sérieuse de son hégémonie, le maurrassisme n’est pas uniquement l’affaire de Maurras soi-même. On notera par exemple, sur la question, fondamentale, de l’Allemagne, la contribution de Jacques Bainville ou, au plan économique et social, domaine où Maurras est nettement moins en pointe, la place de choix de Georges Valois durant ses vingt ans de présence à l’AF. Dans le regard que portent les étrangers maurrassiens sur l’AF, Maurras n’est pas seul à être considéré mais il arrive nettement en première position. Il n’en demeure pas moins, et c’est là sans doute l’essentiel, que le lien des figures les plus en vue de l’Action française n’a jamais été construit sur leur rapport à l’organisation mais d’abord fondé sur leur relation au « maître de Martigues » ce qui donne à l’histoire des « dissidents » une tonalité personnelle et passionnelle. C’est bien un lien d’homme à homme qui est en cause et il n’est qu’à lire ce que les uns et les autres ont écrit de leur rupture (de Valois à Rebatet en passant par Bernanos) pour le comprendre : chacun des récits s’accompagne d’un portait de Maurras.

À suivre