C’est quoi, le pouvoir ? « Le pouvoir, c’est l’impuissance ! » disait de Gaulle, le de Gaulle de la fin. Mais au commencement, c’est quoi, le pouvoir ? Je veux parler du vrai pouvoir, du pouvoir au-dessus du pouvoir, du pouvoir de parler en chaire, de parler sur la montagne, pour soi et pour le monde, urbi et orbi. Ce pouvoir, ce serait la privilégiature de Moïse, de l’autorité morale, de l’autorité religieuse. C’est ce que Michel Foucault a appelé dans sa leçon inaugurale du Collège de France « l’ordre du discours », par quoi chaque société s’efforce de produire et de contrôler les croyances collectives et les représentations du monde. C’est ça qui fonde la souveraineté. Est souverain celui qui dit : là est le bien, le beau et le vrai, quand bien même ce bien est mal, ce beau est laid, ce vrai est faux.

Dit autrement, le vrai pouvoir, c’est la production de la parole autorisée ; c’est la maîtrise du licite et de l’illicite. C’est cela qui fonde la sacralité d’un régime, quel qu’il soit : la délimitation du périmètre de l’interdit. Ce que vous avez le droit de dire et ce que vous n’avez pas le droit de dire. Et qui constitue un ensemble de prescriptions impérieuses et de proscriptions inviolables. Si jamais vous les violez, vous serez renvoyé devant un tribunal, j’allais dire ecclésiastique, sans aucun anticléricalisme de ma part. C’est cela qui fondait naguère le pouvoir sacerdotal. Ce pouvoir au-dessus du pouvoir, c’est donc l’encadrement des croyances collectives. Cela octroie à ceux qui en ont la garde un pouvoir exorbitant, dont un pouvoir de police, puisqu’il est dans la nature de ces croyances de se crisper et de se pétrifier. Sans cela, elles risquent de subir un processus d’érosion. C’est pourquoi elles se transforment en dogmes. C’est pourquoi les articles de foi deviennent des articles de loi. C’est ça, le pouvoir en dernier ressort. Il y a là quelque chose de religieux. Comme dans la théologie médiévale, quand le spirituel commandait au temporel, au politique, quand la couronne impériale, héritière de l’Imperium Romanum, devait se soumettre au Vicaire du Christ, à genoux, sous la neige, à Canossa.

Vous m’objecterez que les temps ont changé, que ce pouvoir n’est pas rigoureusement spirituel, encore qu’il s’agisse d’un pouvoir de l’esprit. Je vous l’accorde, même si c’est un sous-produit de la religion : ce mot, « spirituel », entraîne trop d’équivoques. Parlons plutôt de pouvoir symbolique, ou pour m’en tenir à mon sujet : de pouvoir culturel. C’est lui, le pouvoir culturel, qui commande secrètement tous les autres pouvoirs, parce que, alors, c’est votre système de valeurs qui fixe le cadre de référence commun.

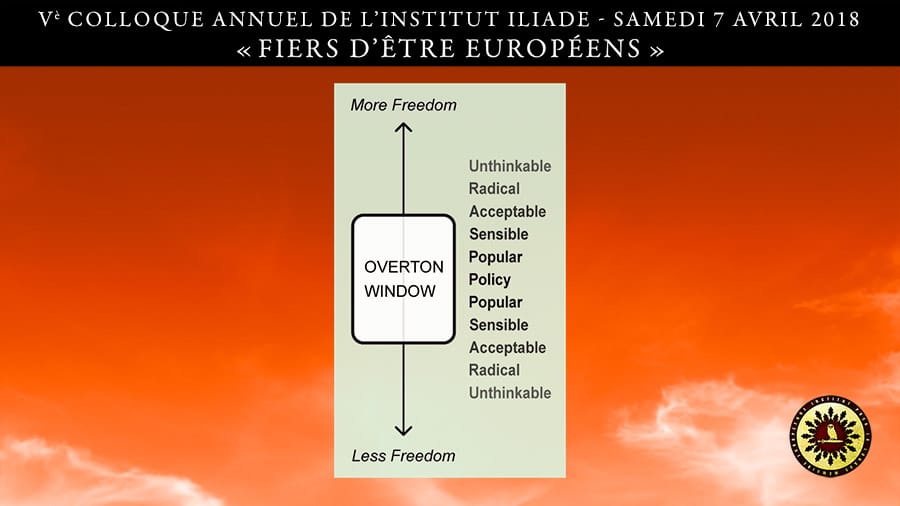

C’est ce que les Américains, dans leur pragmatisme, appellent la fenêtre d’Overton, du nom de son inventeur, Joseph Overton. C’est quoi, cette fenêtre d’Overton ?

Imaginez que vous êtes dans une pièce où il n’y a qu’une seule ouverture, qu’une seule fenêtre. Cette fenêtre, c’est l’éventail des opinions, des idées et des croyances socialement acceptables. Tout le reste, les opinions, les idées et les croyances socialement inacceptables sont rejetées hors du cadre de la fenêtre, elles sont hors champ. Mais cette fenêtre n’est pas une fenêtre banale, elle a une particularité, elle est montée sur rail, autrement dit elle est coulissante, elle glisse de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Cela veut dire que ce qui est socialement acceptable et ce qui est socialement inacceptable fluctuent avec le temps suivant une échelle allant du plus ou moins inacceptable au plus ou moins acceptable. Ce qui fait qu’une idée, hier perçue comme révoltante, peut finir par devenir consensuelle, moyennant un travail de persuasion psychologique.

Prenons un exemple prodigieusement suggestif que j’emprunte à un blogueur russe particulièrement inspiré. Le cannibalisme. Comment rendre le cannibalisme socialement acceptable ?

Eh bien, vous organisez d’abord un colloque international en réunissant des ethnologues de renom dans un lieu prestigieux. Au menu, si je puis dire : les cas de cannibalisme en Papouasie-Nouvelle Guinée. Naturellement, vous publiez après coup les actes du colloque aux presses d’une Université reconnue. Non seulement le cannibalisme a sa caution savante, mais le relativisme s’est invité dans la partie. L’interdit de consommer de la chair humaine n’est plus cet invariant anthropologique, comme vous le croyiez jusque-là bêtement. Deuxième étape : désenclaver la problématique du cannibalisme en la sortant des cercles académiques poussiéreux. Pour cela, rien de tel que de trouver un collectif d’adeptes exclusifs, de consommateur exclusifs de chair humaine. Vous avez vos activistes ! Des fous furieux, mais grâce à eux, la controverse est susceptible de s’inviter dans la société civile. Mais pour qu’il y ait controverse, il faut être deux. Il vous revient donc d’opposer à ce collectif un faire-valoir qui permettra de démontrer que l’extrémisme n’est pas le propre des seuls cannibales, mais aussi d’une bande d’opposants, affreux réactionnaires rétrogrades. Vous avez votre épouvantail !

Les conditions sont réunies pour que le cannibalisme entre dans l’arène médiatique. La presse s’empare du sujet. Philosophie Magazine publie un hors-série sur le cannibalisme, avec une tribune d’André Comte-Sponville, pâle et gémissante, sur l’éthique du cannibalisme en s’appuyant sur Montaigne. Et Aymeric Caron lui-même s’interroge gravement sur la compatibilité du cannibalisme antiraciste et du végétarisme antispéciste. Vous avez vos intellectuels organiques !

Le moment est venu de procéder à un travail d’euphémisation lexicale. Vous imposez l’idée que le signifiant « cannibale » est stigmatisant et dépréciatif et qu’il convient de le remplacer par un mot plus neutre, moins connoté, l’anthropophagie. Des audacieux commencent même à avancer le concept avant-gardiste d’anthropophilie, l’amour de la viande humaine. Pendant ce temps, la fenêtre d’Overton se déplace au fur et à mesure du processus de décriminalisation du cannibalisme. C’est à ce moment qu’il est opportun de ressortir votre épouvantail, le groupe d’opposants au cannibalisme. C’est un groupe repoussoir. Ses adeptes, caricaturaux à souhait, ont le crâne rasé, ils éprouvent le navrant et irrépressible besoin de tendre le bras. Bref, les inusables fachos de service à front bas et idées courtes. Le curseur se déplace : la dédiabolisation du cannibalisme se fait concomitamment à la diabolisation des anti-cannibales. La fenêtre d’Overton continue de coulisser.

À ce stade, la télévision s’invite dans la partie, avec une avalanche de reportages tendancieux et de débats tronqués. Elle bat le rappel des inamovibles experts en tout qui vous expliquent, à la lumière du cru et du cuit chez Lévi-Strauss, que l’humanité a depuis la nuit des temps pratiqué l’anthropophagie. Là-dessus, Envoyé spécial consacre une émission à la nouvelle vogue des régimes amincissants à bas de protéine humaine à New York. Des scénaristes de télévision glissent dans leur quota diversité, entre un commissaire handicapé et un unijambiste noir multi-discriminé, un transsexuel anthropophage. Ça tombe bien puisqu’une sorte de Conchita Wurst sensible au cannibalisme gagne l’Eurovision. Banco ! Là, les people s’emparent du sujet. Vous apprenez que le Dalaï-Lama et George Clooney sont anthropophiles. Léonard de Vinci lui-même. D’ailleurs, il y aurait une corrélation entre les cas de cannibalisme et le niveau élevé de QI. Voilà le cannibalisme sexy, pop et tendance. Il est au centre de la fenêtre d’Overton. Le législateur est prêt à le dépénaliser.

Le trait est forcé, mais c’est en gros la façon dont fonctionne cette fenêtre d’Overton. C’est elle qui fixe le cadre de références commun, le champ des représentations collectives communément admises. Si c’est vous qui déterminez ce cadre, c’est que votre vision du monde est prédominante. Si ça n’est pas le cas, alors vous êtes dominé, vous êtes obligé de parler le langage de l’adversaire. C’est malheureusement notre cas. La vérité, c’est que nous sommes idéologiquement dominés. Les trois moyens auxquels on recourt pour nous qualifier, ou plutôt nous disqualifier, sont : l’invisiblisation (on ne parle pas de nous, c’est le plus simple – cela fait de nous des fantômes politiques néantifiables), l’infériorisation (on est un ramassis d’abrutis socialement frustrés et sous-scolarisés – c’est le portrait habituel de l’électeur moyen du FN, de l’électeur de Trump et je ne parle pas de Trump lui-même), la diabolisation (là, je crois qu’il est inutile de vous faire un dessin).

C’est la raison pour laquelle le combat culturel revêt une telle importance pour nous.

Ici, il faut s’arrêter un instant sur Antonio Gramsci (1891-1937), qui a été le grand théoricien de ce sport de combat qu’est la guerre culturelle, dans les années 1930. J’entends d’ici les critiques des anciens de la ND, dont je suis ! Bon, il est bien gentil, votre Italien paléomarxiste, mais depuis le temps qu’on en parle, c’est l’arlésienne ! En plus, tous les partis politiques le citent ! C’est vrai, mais c’est pour l’enterrer aussitôt. Les partis croient ainsi s’acheter une théorie de la prise du pouvoir. Tout cela peut donner l’impression – trompeuse – que Gramsci est devenu un lieu commun. Il ne faut pas que cela nous arrête. Gramsci, c’est beaucoup plus que ce à quoi on le réduit. Surtout pour nous. Pour nous, c’est une fabuleuse ressource intellectuelle. Il doit être pour nous ce que Carl Schmitt est pour la gauche. Un accélérateur d’intelligence. Un homme dont les concepts nous aident à penser notre condition historique. On peut même le considérer comme une prise de guerre, suivant en cela les principes de la guérilla culturelle que je voudrai développer ici.

C’est Alain de Benoist, le premier, qui l’a dérobé à la gauche, il y a une quarantaine d’années de cela, quand il a posé les jalons d’un gramscisme de droite – ce qu’on appelle d’un mot un peu intimidant le combat métapolitique. Ou comment créer une majorité idéologique avant de la transformer en majorité politique. Il n’y a pas grand-chose à ajouter à ce qu’il a dit. C’est limpide. Le problème et Alain de Benoist en a pris conscience très tôt, c’est la mise en œuvre pratique de ce concept d’hégémonie culturelle. Quelles modalités pratiques pour quels résultats effectifs ? C’est toute la question. Vous admettrez que le bilan de ce gramscisme de droite est contrasté. Les raisons à cela ne manquent pas. Impossible de s’y attarder ici faute de temps. Disons, pour ne pas céder à un excès de sévérité, qu’on a longtemps traité par-dessus la jambe ce combat culturel. C’est seulement depuis une douzaine d’années qu’il est redevenu un objectif, avec pour le coup des réussites nombreuses et incontestables, mais qui ne font pas une majorité idéologique. Et une douzaine d’années, c’est court. Car il faut bien comprendre que la guerre culturelle est une guerre au long cours, elle s’inscrit dans la longue durée des cycles idéologiques. Au fond, c’est une nouvelle guerre de Cent ans qu’il nous faut ouvrir. Or, nous disposons tout au plus d’une génération, soit 25 ans, pour décoloniser l’Europe.

On ne peut pas non plus écarter une objection de fond à la primauté du combat culturel. Et cette objection, c’est la suivante : les idées mènent-elles le monde ? Si elles le menaient, on vivrait depuis longtemps dans une austère et ennuyeuse République des philosophes, que Platon et lui seul nous envierait. Ce qui ne remet pas en cause le combat culturel. Postulons seulement que c’est une condition nécessaire à la prise et à la conservation de pouvoir, nécessaire mais non suffisante. La guerre culturelle présuppose la « doctrine du citoyen omnipotent », pour parler comme l’américain Walter Lippmann, le théoricien des minorités intelligentes, l’anti-Gramsci. Ce citoyen omnipotent, c’est un vœu pieux. À la place, notre monde est plutôt dominé par la loi d’airain de l’oligarchie selon laquelle c’est toujours une minorité qui gouverne, quel que soit le régime.

Nonobstant ces réserves d’usage, le tableau de chasse de la guerre culturelle est impressionnant. Gramsci avait en tête le précédent de l’Église, même si elle n’aspirait pas à la domination politique, devenue hégémoniquement dominante à la fin du monde antique, quand Constantin en a fait la religion impériale au début du IVe siècle. Au préalable, elle avait conquis les cœurs et les esprits, grâce à son exemplarité, grâce à la ferveur de ses disciples, grâce à leur efficacité disciplinaire, grâce à ses martyrs. Ils avaient créé les conditions de l’hégémonie idéologique.

Voilà en gros en quoi consiste le gramscisme de Gramsci, mais c’est à nous d’inventer le cadre stratégique que nous voulons lui donner. C’est-à-dire que nous devons développer notre propre art de la guerre culturelle, pour paraphraser ce joyau de la littérature militaire qu’est L’art de la guerre de Sun Tzu, un maître dans l’art de la subversion. Au temps des Royaumes combattants, Sun Tzu pressent déjà la configuration de ce qu’on appellera plus tard la guerre asymétrique, le type même de guerre que nous devons mener. Les guerres asymétriques sont des guerres du faible au fort, du dominé au dominant. Et pourquoi devons-nous choisir ce terrain de l’assymétrie ? Parce que c’est lui qui nous a choisis. Nous ne sommes pas en mesure de mener contre notre adversaire une guerre conventionnelle, une guerre régulière, d’égal à égal. Nos moyens sont dérisoires en termes de puissance de feu et de puissance d’argent. Si jamais nous nous aventurions à le défier frontalement, nous serions vitrifiés. Tout, sauf l’affrontement direct. Notre modèle stratégique, ça doit être David contre Goliath. Les Américains qui ont la passion des chiffres et des classements se sont amusés à recenser toutes les grandes batailles dissymétriques de l’histoire mondiale.

Le résultat, c’est que David perd deux fois sur trois quand il adopte la stratégie de Goliath, alors qu’il gagne deux fois sur trois quand il la rejette. C’est le secret de la victoire du petit contre le gros : le déstabiliser en le coupant de son univers de référence, qui est un univers conventionnel. C’est le seul moyen de corriger le déséquilibre des forces. C’est pour cela qu’on parle de guerres irrégulières. Elles sont aussi anciennes que le monde. Les études stratégiques les ont longtemps et royalement négligées. Elles étaient perçues comme déloyales, ne relevant pas des formes nobles de la guerre, le face à face, le combat singulier, d’homme à homme, d’armée à armée. Or, on mène des guerres asymétriques depuis la nuit des temps. Dans son livre La ruse et la force, Une autre histoire de la stratégie, Jean-Vincent Holeindre a surabondamment démontré combien elles appartenaient à la culture stratégique européenne.

C’est l’antique opposition du lion et du renard. La plupart du temps, du moins dans la culture classique, on a magnifié le lion, autrement dit la force, au détriment de la ruse. Il en allait différemment dans la Grèce archaïque, celle d’Homère. Homère, qui a pris soin d’assortir le grand poème de la force, l’Iliade, du grand poème de la ruse, l’Odyssée. Ulysse s’introduisant dans Troie moyennant la ruse du cheval de bois ; Ulysse trompant Polyphème le cyclope. Les premiers Grecs parlaient de la mètis, le stratagème de la ruse. Mais à partir de Platon, la philosophie va condamner la ruse. Elle ne sera plus l’affaire que des rhéteurs, des sophistes, des Orientaux.

Je ne vous cache pas que je suis comme vous, je préfère le lion au renard. J’ai même du mal à me projeter dans la peau du renard, mais nous devons être stratégiquement des renards. Sans quoi on restera les spectateurs passifs de notre défaite idéologique. J’admets volontiers qu’il nous faudrait conquérir un média central, ou parvenir en imposer un ; qu’il nous faudrait des citadelles universitaires, un groupe de presse, etc. Je reconnais volontiers que je préférerais voir Jean-Yves Le Gallou à la tête de France Télévisions plutôt que Delphine Ernotte. Ou qu’Alain de Benoist ait une chaire au Collège de France à la place de Patrick Boucheron. Mais voilà, on en est loin. Cela ne doit pas nous empêcher, dès qu’il y a une brèche dans un média central, de s’y engouffrer. Mais je reste sur ce point gramscien. Nous devons créer une contre-société, une contre-culture, une société parallèle. Privilégier les stratégies de contournement et de sabotage. Rappelez-vous. Les idées des Lumières se sont diffusées via les salons et les gazettes ; celles de la Révolution via les clubs et les sociétés de pensée étudiés par Augustin Cochin. À chaque changement de paradigme idéologique, un nouveau médium. Pour nous, c’est déjà les réseaux sociaux. C’est la Trump’s Troll Army, l’armée des trolls de Trump. Ce ne sont pas eux qui ont fait l’élection de Trump, c’est l’Amérique périphérique, mais ils y ont contribué, en saturant les réseaux sociaux.

Et ce type d’affrontement asymétrique a un nom, c’est la guérilla. Voilà notre théâtre des opérations ! Nous devons être des guérilléros intellectuels, des partisans intellectuels, pour reprendre une formule de Carl Schmitt, le grand théoricien du partisan.

Quelles sont les caractéristiques du partisan ? La mobilité, le harcèlement, la furtivité, la guerre d’usure, la subversion, surtout l’inventivité. Nous devons nous distinguer par notre capacité à inventer et à diffuser une contre-culture, à nous constituer en avant-garde. Sans négliger aucun champ culturel. Ça, c’est la leçon de Gramsci. Gramsci s’est passionné pour le folklore, la culture populaire, les romans-feuilletons, Les Fiancés de Manzoni. L’hégémonie passe par tous ces canaux. Aujourd’hui, la BD, la vidéo, les réseaux sociaux. Autant de champs culturels qu’il nous faut investir. La guerre culturelle, c’est un travail de « persuasion permanente » de façon à créer et installer un contre-pouvoir culturel qui doit englober l’ensemble du champ culturel.

Le but ? Diffuser partout et par tous les moyens notre système de valeurs et de références. En vérité, l’asymétrie est un conflit pour la légitimité puisqu’on ne reconnaît pas les lois tacites de l’adversaire. On ne veut pas seulement changer l’équilibre des forces, mais l’équilibre des normes. Les subvertir. Ce que les Américains appellent le « culture jamming », du brouillage culturel littéralement, du sabotage ou du détournement culturel. Autrement dit, subvertir les médias centraux en recourant à leurs codes et techniques, mais pour les retourner contre eux. On retombe toujours sur les mêmes mots, puisque les Américains parlent de « guérilla sémiotique ». Exemple ? Fdesouche ! Exemple ? Les Bobards d’or ! Exemple ? Ce qu’on s’efforce de faire à Éléments ! Il nous faudrait tout cela puissance 10.

L’asymétrie, c’est aussi et surtout la grande leçon administrée par notre adversaire, je veux parler des minorités, qui sont aujourd’hui dominantes. Comment ont-elles procédé ? Elles ont multiplié les luttes transversales à partir des années 1960-1970. Une véritable guerre asymétrique, du faible au fort, ou plutôt du minoritaire au majoritaire. On parlait dans ces années-là des nouveaux mouvements sociaux, les NMS, des nouvelles formes d’activisme qui rompaient avec le militantisme traditionnel, celui des syndicats, des Églises, des partis, où le référent minoritaire n’avait pas droit de cité. Ce sont les travaux de Foucault et de la French Theory qui vont nourrir cet activisme. Cela a débouché sur une nouvelle dynamique sociétale, chez les féministes, les homosexuels, les mouvements antiracistes, le mouvement des « sans » (sans-papiers, sans logement), SOS Racisme, les Femen, Act-up, etc. Si je cite ces noms, ce n’est pas pour que vous sursautiez, c’est au contraire pour qu’on s’en inspire. Quoique minoritaires, ces mouvements, ces associations, ces lobbies sont devenus majoritaires dans les représentations. Pourquoi ? Parce que dans une configuration asymétrique, ce n’est pas le nombre qui fait la différence, mais la mobilité et l’inventivité. La réplique de Staline – « Le Vatican ? Combien de divisions ? » – ne tient plus. Au lieu dire « Combien de divisions ? », il faut désormais dire « Combien de commandos ? » Oui, combien de commandos pouvons-nous déployer demain pour subvertir la culture dominante ?

Le combat culturel, c’est la stratégie de la vieille taupe – joli bestiaire ! Après le renard, la taupe –, cette vieille taupe dont Marx a repris l’image à Hegel, qui lui-même l’a empruntée à Shakespeare. La révolution, pour nous le combat culturel, c’est comme une vieille taupe, elle travaille d’abord silencieusement, souterrainement, dans l’ombre et l’obscurité, avant de triompher. Et c’est tout le paradoxe de la guérilla culturelle, nous devons nous faire renard, vieille taupe, pour renouer avec la grandeur française et le génie européen – et réciproquement.

Merci de votre attention.

Et j’en profite pour remercier les auditeurs des promotions Iliade dont les échanges ont nourri cette intervention.

François Bousquet

Crédit photo : © Institut ILIADE

https://institut-iliade.com/colloqueiliade-2018-lart-de-la-guerre-culturelle-asymetrie-et-guerilla/