Une course au trône d’Angleterre

Tout commence le 5 janvier 1066, lorsque le roi d’Angleterre Édouard le Confesseur meurt sans laisser d’héritier direct. Le trône d’Angleterre attire alors plusieurs prétendants, chacun armé de ses propres arguments Le premier est Harold Godwinson, puissant comte du Wessex et figure influente parmi la noblesse saxonne, qui ne perd pas de temps et se fait couronner quelques jours après la disparition d’Édouard. De l’autre côté de la Manche, Guillaume, duc de Normandie, surnommé « le Bâtard », revendique lui aussi la couronne, se fondant sur sa parenté avec le défunt roi et sur une bénédiction reçue par le pape Alexandre II. Fort de cela, Guillaume prépare ainsi une expédition militaire d’envergure pour conquérir ce qu’il considère comme son héritage.

Cependant, un nouveau prétendant vient entrer dans le jeu. En effet, le roi de Norvège, Harold, vient lui aussi revendiquer la couronne d’Angleterre en vertu d’anciens accords. Si Harold ne veut pas être pris en étau par ses deux rivaux, il doit agir vite.

Pour y arriver, il se précipite dans le nord afin de défaire les Vikings à Stamford Bridge, en septembre. Fort de cette première victoire, Harold fait marcher en hâte vers le sud ses 7.000 hommes pour contrer l’invasion normande. En effet, Guillaume vient de débarquer dans le Sussex avec une armée estimée à environ 7.500 fantassins et 2.000 chevaux, selon l’historien Paolo Cau, spécialiste de l'Histoire militaire (Les 100 plus grandes batailles de l'Histoire, Éditions Place des Victoires). Le 14 octobre, les deux camps se font ainsi face sur les collines de Senlac, près d’Hastings, pour une confrontation décisive qui scellera le destin de l’Angleterre et de son roi.

Hastings, une colline à conquérir

Au matin du 14 octobre, Harold occupe une position défensive avantageuse, ses troupes formant un mur de boucliers au sommet d’une colline. Les Normands, obligés d’attaquer en montée et donc épuisés, subissent d’abord de lourdes pertes. La discipline saxonne et la solidité de la formation tiennent tête aux premières vagues des troupes de Guillaume.

Ce dernier adapte alors sa stratégie : il ordonne des feintes de retraite qui attirent des groupes de Saxons hors de leur ligne fortifiée. Désorganisées, ces unités sont ensuite massacrées par des contre-charges de cavaliers. Ainsi, au fil de la journée, le mur de boucliers se fragilise sous les assauts répétés et les volées de flèches. L’une d’entre elle atteint même Harold au visage. Affaibli, il devient la cible des cavaliers de Guillaume qui le pourfendent. Sa mort entraîne alors la désorganisation de l’armée anglaise. La victoire de Guillaume, méritant bien son surnom de Conquérant, est totale.

Une dynastie française sur le trône d’Angleterre

Le succès de Guillaume a de profondes conséquences. Pour la première fois, une dynastie d’origine française s’installe sur le trône d’Angleterre : le Conquérant est couronné roi à Westminster le 25 décembre 1066. L’Angleterre devient alors une double entité politique, à la fois royaume indépendant et possession personnelle d’un vassal du roi de France.

En effet, le duché de Normandie reste officiellement sous l’autorité féodale du roi de France, malgré le fait que son titulaire soit désormais roi d’Angleterre. Cette situation va engendrer deux siècles de rivalités et de conflits qui atteindront leur apogée lors du duel entre les Capétiens et les Plantagenêts.

Sur le plan culturel et linguistique, la conquête provoque un véritable choc. La noblesse anglo-normande se met à parler et à écrire en français, langue de la cour, de l’administration et de la justice, tandis que la population anglaise conserve sa langue vernaculaire saxonne. Cette situation influencera profondément l’évolution de la langue anglaise, qui intégrera des milliers de mots d’origine française.

Les rivalités sociales entre les anciens seigneurs saxons et la nouvelle aristocratie normande nourrissent également, pendant des décennies, un climat de méfiance et de tensions politiques, une idée parfaitement reprise et illustrée par le Ivanhoé de Walter Scott.

Enseigner Hastings aujourd’hui

La bataille d’Hastings n’est pas un simple épisode militaire : elle constitue un véritable pivot historique entre la France et l’Angleterre. Son héritage se lit encore aujourd’hui dans les institutions, les langues, les dynasties et les structures politiques européennes. Pourtant, cet événement majeur tend progressivement à s’effacer des programmes scolaires en France, à l’inverse de l’Angleterre, aussi bien au collège qu’au lycée, comme le soulignent plusieurs enseignants auprès de Boulevard Voltaire, au profit de thématiques moins centrées sur notre Histoire nationale. Cela n’interdit pas heureusement aux professeurs, notamment dans le hors-contrat, de l’évoquer, mais le programme en fait un savoir optionnel plutôt que fondamental.

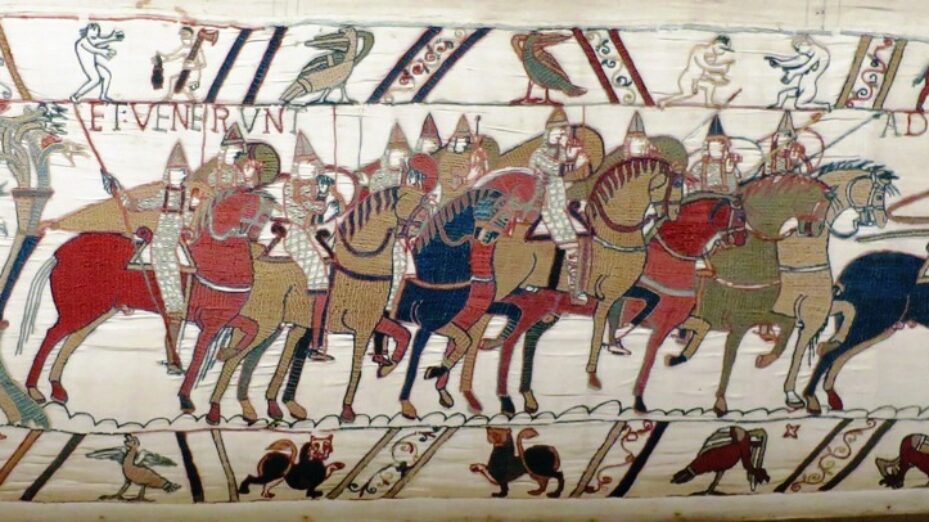

Enseigner Hastings, c’est donner aux citoyens les outils pour comprendre les liens profonds entre la France et l’Angleterre, mais c’est aussi affirmer que notre Histoire française et notre gloire militaire dépassent nos frontières. La controverse récente autour de la tapisserie de Bayeux, chef-d’œuvre médiéval illustrant la conquête du duc Guillaume, en est une parfaite illustration.