culture et histoire - Page 1361

-

Fraction - Emeutes - Le son d'histoire

-

L’économie selon Houellebecq par Pierre LE VIGAN

L’économiste Bernard Maris est mort dans des circonstances qui évoquent le roman Plateforme de Michel Houellebecq. Au cours d’un attentat terroriste d’islamistes. Houellebecq, c’est l’auteur auquel est consacré son dernier livre.

Ce que Bernard Maris montre d’une manière lumineuse – nous ne l’avions pas toujours vu aussi clairement –, c’est que le cœur des livres de Houellebecq est une protestation passionnée contre la domination de l’économique sur nos vies. La science économique libérale est fausse. Maris écrit : « Bien entendu, les hommes ne sont ni rationnels ni calculateurs, C’est pourquoi ils sont surprenants, avec leurs passions, leurs peurs, leurs joies, leurs doutes, leurs naïfs désirs, leurs frustrations, et beaucoup de choses comme le mal au dos. »

Houellebecq illustre cela, notamment en montrant le rôle de l’amour dans la vie des hommes. Mais Houellebecq ne se contente pas de critiquer la « science » économique, sa prétention, sa vacuité. Il voit la nocivité de la domination des préoccupations économiques. C’est ce que Viviane Forrester appelait « l’horreur économique ».

Le bilan du libéralisme, c’est la lutte de tous contre tous, et c’est l’exacerbation des besoins et donc des insatisfactions. C’est le développement de l’individualisme, véritable tumeur maladive. « La conséquence logique de l’individualisme, c’est le meurtre et le malheur », indique Houellebecq. L’homme est rabaissé et soumis à la logique des désirs, avec comme seul idéal de « se goinfrer comme des enfants ». L’homme est infantilisé puis malheureux. Car c’est l’homme malheureux qui est entraîné par la loi tendancielle de baisse du taux de désir (qui est en fait le corollaire anthropologique de la baisse tendancielle du taux de profit). La loi du désir oblige à mettre de nouveaux désirs sans cesse sur le marché, toujours plus débiles et volatiles, soumis à une obsolescence toujours plus rapide.

On voit que toutes les leçons de Michel Clouscard et de Jean Baudrillard sont comprises et reformulées dans la création littéraire de Michel Houellebecq. Le monde est devenu le résidu de la production d’argent. « Le libéralisme redessinait la géographie du monde en fonction des attentes de la clientèle ». Contrairement à l’extrême gauche qui critique le capitalisme sans mettre en cause l’individualisme libertaire, Houellebecq va à la racine : il dénonce le règne du moi-je, le règne du « tout à l’ego », Ainsi, « nous avançons vers le désastre, guidé par une image fausse du monde […]. Cela fait cinq siècles que l’idée du moi occupe le terrain ; il est temps de bifurquer ».

Sur quoi est fondée l’économie ? Sur l’organisation de la rareté. S’il y a abondance, il n’y a plus d’économie. Ou plus précisément elle ne domine plus nos vies. C’est pourquoi l’économie libérale est la gestion de la frustration. En période d’abondance et notamment d’abondance de travail (donc de plein emploi), la domination de l’économie et des puissances d’argent ne disparaît certes pas mais elle s’affaiblit. C’est ce que remarque Houellebecq, dans la lignée de George Orwell : « En période de plein emploi, il y a une vraie dignité des classes prolétariennes. […] » Elles « vivent de leur travail, et n’ont jamais eu à tendre la main ». C’est évidemment pour cela que le capitalisme ne veut pas se donner pour objectif le plein emploi et pousse à la précarité, à l’immigration, à la flexibilité du travail, à un droit du travail réduit à des cendres.

Le capitalisme pousse ainsi à l’homogénéisation du producteur-consommateur, à l’exception de petites différences illusoires (ceux qui roulent en vélo, les gays, les internautes, etc.). Il s’agit moins de différences que de parts de marché.

Lucide sur le diagnostic, Michel Houellebecq n’y va pas par quatre chemins dans ses conclusions : « Nous refusons l’idéologie libérale parce qu’elle est incapable de fournir un sens, une voie à la réconciliation de l’individu avec son semblable dans une communauté que l’on pourrait qualifier d’humaine. » Il écrit encore : « Nous devons lutter pour la mise en tutelle de l’économie et pour sa soumission à certains critères que j’oserai appeler éthiques. »

Pierre Le Vigan

• Bernard Maris, Houellebecq économiste, Flammarion, 2014, 160 p., 14 €.

• D’abord mis en ligne sur Métamag, le 30 avril 2015.

-

Fraction - L'appel - Europa

-

Fraction - Trois compagnons - Europa

-

Fascisme

« Il naîtra de faux fascismes. Car la démocratie est fourbue. Dans son agonie, elle aura des sueurs et des cauchemars : et ces cauchemars seront des tyrannies brutales, hargneuses, désordonnées. Il y aura des fascismes de l’antifascisme. Il y aura des « dictateurs de la gauche ». Et nous verrons s’élever au nom de la défense des républiques, des régimes qui auront pour maxime de refuser la liberté aux « ennemis de la liberté ». Nous le savons. Et c’est pourquoi nous savons aussi que c’est mensonge et vanité de définir le fascisme par des caractères extérieurs. La suppression de la liberté, les arrestations arbitraires, les camps de concentration, la torture qu’on prétend rejeter sur le fascisme, sont tout aussi bien et tout aussi souvent le propre des régimes dirigés contre le « danger fasciste ». Tous les caractères extérieurs par lesquels les adversaires du fascisme le définissent, ils se retrouvent ou peuvent se retrouver dans les régimes antifascistes : c’est qu’ils ne définissent pas le fascisme qui, finalement, est une manière de réagir, un tempérament, une manière d’être, incarnée dans un certain type d’hommes.

C’est ce type d’hommes, c’est cette attitude devant la vie qui, au fond, commandent toutes les réactions fascistes et les formes, diverses selon les peuples, que le fascisme a prises et prendra dans l’histoire. Là où ces hommes dirigent, là où leur esprit inspire l’action de pouvoir, il y a un régime fasciste. Au contraire, lorsqu’ ils sont persécutés ou combattus, quoi qu’on vous dise et quelque bruit que fasse la trique en tournoyant, reconnaissez les signes de la décomposition, de la décadence et le règne de l’or et des pharaons de l’étranger. Voulez vous reconnaître à coup sûr et instantané le faux fascisme ? Vous le reconnaîtrez à ces signes : il emprisonne au nom des droits de la personne humaine et il prêche le progrès, mais il respecte les milliards et les banques sont avec lui. Ne cherchez pas plus loin. Vous verrez quelques mois plus tard le faux fascisme faire la chasse au courage, à l’énergie, à la propreté. Il vous dévoilera ainsi son vrai visage. Il a besoin d’esclaves assez abrutis pour ne pas trop sentir leur collier. »

Maurice Bardèche. Qu’est-ce que le fascisme ? Les Sept Couleurs.

https://lecheminsouslesbuis.wordpress.com/2012/11/12/fascisme/

-

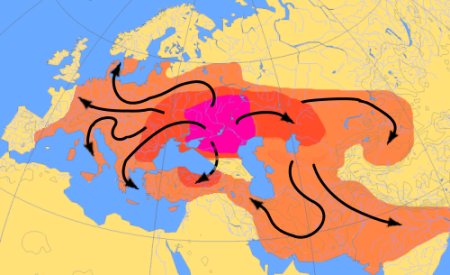

“Hypothèse Kourgane” : L’origine ethno-raciale des Indo-Européens confirmée par l’ADN

BREIZATAO – ISTOR (25/03/2015) Cette fois, c’est confirmé : l’origine ethno-raciale des Indo-Européens se situe bel et bien dans le Sud de la Russie. Cette hypothèse, qui fut présentée en 1956 par l’archéologue américano-lithuanienne Marija Gimbutas, vient d’être vérifiée par une étude systématique de l’ADN des Européens. Les spécialistes australiens de recherches génétiques Alan Cooper et Wolfgang Haak viennent de voir leurs conclusions publiées dans les prestigieuses revues scientifiques anglo-américaines “Nature” et “Science” (source).

Une vague de peuplement originaire du Nord du Caucase actuel, entre les fleuves Dniepr et Volga, s’est massivement déplacée vers le coeur de l’Europe il y a 4500 ans. Ces populations dites de la culture de “Kourgane”, du mot turc désignant les tumulus que ces populations ont édifié, ont apporté avec elles en Europe deux innovations technologiques majeures : la domestication du cheval et la roue. Ils ont également introduit les langues indo-européennes (celtique, germanique, slave, grec, etc.) dont l’origine demeurait jusqu’à aujourd’hui incertaine.

Les Indo-Européens ou Caucasiens ont apportés au moins 75% du stock génétique des Européens vivant en Europe Centrale il y a 4500 ans. Ce foyer qui donnera la civilisation dite de la “céramique cordée” est désormais confirmé comme la matrice des peuples celtiques, germaniques, slaves et baltes.

-

Origines occultistes de la franc-maçonnerie

-

Ces belles pages d’Histoire que Najat Valaud-Belkacem veut cacher à nos enfants

Dans Rivarol du 15 mai, Elisabeth B., proviseur honoraire, s'entretenant avec Jean-Philippe Robiquet, a clairement démontré que le ministre de l'Éducation dite nationale, la colérique Najat Valaud-Belkacem, organise, par sa nouvelle réforme des collèges, la liquidation des derniers savoirs. Cette réforme, contestée aujourd'hui jusque dans le camp socialiste, est en effet une nouvelle provocation dans le but d'amener les petits Français, déjà pas mal perturbés avec la théorie du genre, à ne plus rien savoir de ce qui enthousiasmait les générations précédentes et leur faisait aimer résolument la France.

À travers ces nouveaux programmes qui donnent en classe de cinquième le statut de matière obligatoire à l'islam et celui de matière facultative à la chrétienté, que retiendront les enfants d'aujourd'hui et de demain de ces hauts faits présidant au baptême de Clovis et à la fondation de la France qui réalisèrent, grâce à la belle Clotilde, l'alliance de l'Église du Christ et du roi très chrétien afin de triompher, dans l'ordre, de la barbarie ? Que sauront-ils de Charlemagne, empereur d'Occident, petit-fils de Charles Martel, lequel avait arrêté les musulmans à Poitiers en 732 ? Et du même Charlemagne qui s'attira l'hommage du calife de Bagdad Haroun al-Rachid et s'imposa ainsi comme le protecteur du Saint-Sépulcre, donc des communautés chrétiennes d'Orient ?

Exeunt les croisades ?

Quant aux Croisades, cette magnifique aventure spirituelle, qui n'avait rien d'une « guerre sainte», il est à craindre que, vues presque exclusivement du côté musulman, elles soient présentées comme des guerres d'intolérance et de conquêtes. Comment les professeurs pourront-ils faire sentir ce bel élan de foi et d'enthousiasme qui, au cri de « Dieu le veut ! », souleva les seigneurs les plus avides et les plus turbulents, les amena à mettre leur individualisme au service du Christ dans une France brûlant de ferveur chrétienne, où la rayonnante abbaye de Cluny rappelait à tous que la Cité de Dieu dépassait les barrières féodales et que le service du suzerain était comme le premier degré d'un ordre supérieur dont le Christ était la clef de voûte ? Qui parlera encore à nos enfants du champenois Odon de Lagery (1042- 1099), pape sous le nom d'Urbain II (1088-1099), qui prit l'initiative de la première Croisade, après que les Seldjoukides — des Turcs récemment islamisés ! — eurent occupé les Lieux saints et terrorisé l'empereur chrétien de Constantinople, lequel ne cessait de lancer des appels au secours à l'Occident ?

Des foules de seigneurs répondirent à l'appel lancé au Puy le 15 août 1095 par le pape Urbain II et renouvelé au concile de Clermont le 27 novembre de la même année, exhortant les barons turbulents à unir et à canaliser leurs énergies pour délivrer la Terre sainte et mériter ainsi leur salut. Un excellent dérivatif s'offrait à l'ardeur impétueuse des seigneurs. L'honneur chevaleresque n'avait de sens qu'intégré dans le patrimoine civilisateur...

Les footballeurs ont remplacé les croisés

Le premier à s'enrôler fut l’évêque du Puy, Adhémar de Monteil, d'une noble lignée de la vallée du Rhône : le pape le nomma chef spirituel de la Croisade et en fit son légat auprès de l'armée qui se constituait. Le comte de Toulouse, Raymond IV de Saint-Gilles, manifesta aussi un zèle brûlant, ainsi que Robert, comte de Flandre, Hugues, comte de Vermandois, frère du roi de France Philippe Ier, Guillaume VI, comte d'Auvergne, Gaston IV, vicomte de Béarn, Roger II, comte de Foix, Guillaume IV, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, Bohémond de Tarente — un Normand de Sicile —, Robert Courte-Heuse, duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre en 1066 et décédé en 1087 Et, bien sûr, le plus célèbre, Godefroy de Bouillon (1058-1100), duc de Basse-Lotharingie, héritier du Brabant, terre d'Empire, par sa mère, mais fils du comte de Boulogne en terre capétienne. Tous ces noms de valeureux soldats du Christ, les enfants de la génération qui fut en cinquième dans les collèges catholiques des années 1950-1955, en savaient la liste par cœur et en admiraient les images. Maintenant les enfants devront se contenter de collectionner des images de joueurs de football…

Il y eut se contenter de collectionner des images de joueurs de football...

Il y eut aussi la croisade des classes populaires menée par Pierre l'Ermite — un moine d’Amiens vêtu d'une tunique de laine et d'un manteau de bure. Leur cohue mal organisée entraînée par un pauvre chevalier, Gautier-Sans-Avoir, partit sans attendre le signal de l'évêque du Puy et ce fut un épouvantable désastre. Tous furent décimés par la faim et se firent massacrer par les Turcs dès octobre 1096. Il ne resta plus que des monceaux d'ossements sur la route de Constantinople à Nicée. Quelle émotion pour nos jeunes sensibilités d'écoliers d'alors !

L'expédition dirigée par les seigneurs, préparée soigneusement, partit par quatre itinéraires différents devant se rejoindre à Constantinople. Tous ces pèlerins — car c'était essentiellement un pèlerinage, bien qu'armé ! — manifestaient une abnégation absolue. La croisade éteignait, au moins au départ, les inimitiés personnelles et ranimait la notion de fraternité des baptisés. La confiance en la cause sainte devait suffire à tout : on se précipitait au combat, on ne reculait pas sans déshonneur, il fallait vaincre ou perdre la vie. Le salut éternel éclipsait toute autre considération.

L'empereur Alexis Comnène et sa fille Anne, plus byzantins que jamais, leur réservèrent un accueil plutôt mitigé, mais l'essentiel était plus loin, en Asie mineure ; le 19 juin 1097, les croisés prenaient Nicée, puis le 1er juillet Dorylée, s'ouvrant ainsi la route de la Syrie. Il fallait avancer malgré la faim et la chaleur : en juin 1098, ils prirent, après un long siège et dans d'effroyables conditions, la ville d'Antioche.

Pendant ce temps, dans le royaume de France, des prières et des processions étaient prescrites et, dans les châteaux, les femmes montraient une énergie sans pareille. Que le mari ne s'avise pas de rentrer avant d'avoir accompli son vœu ! Étienne-Henri, comte de Blois, terrorisé lors du siège d'Antioche, osa déserter son épouse Adèle, en digne fille de Guillaume le Conquérant, l'accueillit fort mal et le força à repartir pour l'Orient ; quelques mois plus tard il y mourut prisonnier. Et les écoliers de 1950 continuaient de prier pour le repos de son âme !

Mais entre-temps, et sans ce pauvre poltron, le vœu avait été accompli car, surmontant toutes les souffrances, toutes les velléités d'anarchie, comme aussi la mauvaise volonté de l'empereur byzantin, les 12 000 hommes restés plus ou moins sains et saufs sur les 150 000 partis quatre ans plus tôt de l'Europe entière, avaient réussi à étonner le monde entier en prenant Jérusalem le 15 juillet 1099 ! Nous aussi, écoliers du vingtième siècle, nous en restions époustouflés !

Le contraire d’une « guerre de religion »

Il serait dramatique que nos enfants gardent l'impression que ces héros et ces saints agirent par haine des musulmans. Jamais les auteurs de récits contemporains ne parlaient de lutter contre une autre religion. On ne faisait nullement mention de musulmans ni de Mahomet ; en fait les croisés, en 1095 ignoraient tout de l'islam. Les ennemis étaient dits "infidèles" ou "Turcs" et Sarrasins", ou plus souvent "Assyriens", "Mèdes", "Perses", "Babyloniens", "Sumériens", etc. Les Francs découvraient tout et, quelque peu effarés devant la multitude de peuples rencontrés, ils ne pensaient même pas que ces peuples pussent être liés par une même religion(1). Ils menaient donc tout le contraire d'une « guerre de religion » : ils ne combattaient que pour l'honneur de Jésus-Christ et pour garder la liberté de prier et de séjourner sur les lieux mêmes où il donna sa vie par amour pour nous.

Dans une vision musulmane obligatoire, ces nuances échapperont aux professeurs, de même que ceux-ci auront le plus grand mal à se défaire de l'idée que les Croisades eussent des raisons "économiques ». Quel intérêt auraient eu des seigneurs déjà si riches de fiefs et de châteaux en France à s'ouvrir d'autres conquêtes vraiment aléatoires en Orient ? Beaucoup s'y appauvrirent. Quant aux marchands italiens, ils n'intervinrent que plus tard. Bien établis à Constantinople ou au Caire, Jérusalem et la Terre sainte ne leur offraient que de bien maigres débouchés.

Les "bénéfices" se situèrent sur le plan spirituel et culturel. Le roi de France apparut, plus que l'empereur ou tout autre souverain d'Occident, comme le champion de la chrétienté, en tous cas gardien des Lieux saints : une autre raison pour s'affirmer « roi très chrétien » !

Une nouvelle France en Terre Sainte ?

Et nous assistions, émerveillés, à la naissance d'une nouvelle France à Jérusalem ! Car beaucoup de croisés restèrent sur place une fois leur vœu accompli : il fallait protéger durablement les Lieux saints, garantir le maintien d'une force capable d'assurer la liberté des chrétiens. Pour ces nobles gaillards flamands, bourguignons languedociens, rien de plus digne que de se muer en bâtisseurs et en administrateurs ! Très vite, autour de Jérusalem et des principautés d'Édesse, d'Antioche et de Tripoli, des villes se créèrent avec leurs franchises, leurs marchés, leurs corps de métiers. De la Mésopotamie à la Méditerranée, de l'Euphrate au Jourdain se dressaient les mêmes forteresses qu'en France, les mêmes églises, les mêmes hospices. Une civilisation originale commençait de naître, sans heurter les mœurs du pays, car les élites locales étaient appelées à l'administration. Que de liens d'estime se tissèrent alors entre Français et Orientaux ! Les Francs adoptaient de nouveaux modes de vie, apprenaient les langues du lieu, s'initiaient à la médecine, aux mathématiques arabes, à la fabrication du papier... Le commerce se développa prodigieusement avec la métropole fruits exotiques, parfums enivrants, étoffes précieuses. ..

L'entreprise était d'autant plus méritoire, et exaltante à nos yeux d'écoliers de naguère, qu'elle s'accomplissait sous la menace permanente d'invasions musulmanes et au rythme de fantastiques chevauchées, mais, pendant plus d'un siècle, les rois (Baudouin Ier, Baudouin II, Foulques Ier, Baudouin III, Amaury Ier, Baudouin IV, le « roi lépreux », mort à vingt-quatre ans !) allaient, imitant admirablement les Capétiens, jouer avec finesse des désaccords entre les Infidèles. Comme récrivait le duc de Levis-Mirepoix, « il n'est pas d'exemple plus pathétique, resserré en moins de deux siècles, dans le décor prestigieux des croisades de ce que le génie français a produit de merveilles ou précipité de désastres selon qu'il a ordonné en vue du bien commun ou abandonné à leurs caprices ses affirmations individuelles(2) ». Car ce royaume de Terre sainte était fait de main d'homme et, malgré l'intervention de saint Louis, ne put résister aux discordes entre ses chefs.

Ce n'est pourtant pas l'histoire d'un échec. À sa force morale encore agrandie par sa captivité après la défaite de Mansourah (1250), le saint roi manifesta une intelligence politique remarquable puisqu'il tenta une alliance qui eût peut-être changé la face du monde, avec les Mongols(3), prêts à aider les chrétiens à reprendre Jérusalem aux mamelouks ! Mais il dut rentrer à Paris et sa politique ne fut hélas pas poursuivie... Néanmoins séjournant quatre ans en Syrie (1250-1254), le saint roi sut établir la concorde et l'unité. Les musulmans eux-mêmes, frappés de sa loyauté, l'appelaient le « sultan juste » , ils avaient recours à son arbitrage, voire à sa protection contre les musulmans les plus fanatisés. Et le même roi, mourant en 1270 sur le sol tunisien, n'affirmait-il pas la vocation de la France héritière des Césars chrétiens de combattre la piraterie en Méditerranée ? Le souvenir de saint Louis n'a cessé d'entretenir dans ce Proche-Orient devenu aujourd'hui une poudrière, une chrétienté qui se souvient de la France comme de sa protectrice naturelle et comme d'un modèle de concorde entre les populations. Que d'horizons ouverts à une diplomatie française digne de ce nom si nos gouvernants en avaient la volonté !

La chrétienté : un détail de l’Histoire ?

Il découle de tout cela que les collégiens d'aujourd'hui élevés en « citoyens du monde » n'auront plus la chance de s'émouvoir à de grands récits de si hauts faits, et que vouloir faire de renseignement de l'islam une priorité obligatoire et se contenter de reconnaître un statut secondaire et facultatif à l'enseignement de la chrétienté comme si elle n'était qu'un "détail" de l'Histoire, c'est s'obstiner à perpétuer de graves et fort dangereuses incompréhensions entre les deux croyances, car là connaissance de la chrétienté et de son expérience des infidèles est indispensable à la connaissance de l'islam lui-même. C'est dans la mesure où la chrétienté, débarrassée de l'idéologie laïciste issue de la Révolution et de la croyance en l'égalité de toutes les religions issue du concile Vatican II, reconnaîtra que l'islam n'est qu'une vague copie de croyances chrétiennes et juives, — assaisonnées souvent de beaucoup de haine envers la seule vraie civilisation, la civilisation chrétienne — que l'on retrouvera la manière sage, forte, juste et charitable de traiter les musulmans, — âmes à convertir —, avant qu'ils nous maltraitent

Michel FROMENTOUX. Rivarol du 28 5 2015

1) - Comme nous le disait l'historien Jacques Heers, lors d'un entretien pour L'Action Française 2000 du S août 1999.

2) - Duc de Lévis Mirepoix : Grandeur et misère de l'individualisme fiançais. Ed La Palatine, 1957.

3) - René Grousset : L'épopée des croisades. Ed. Perrin, 1995.

-

Oswald Spengler RETOUR À L'OCCIDENT

Durant la Guerre froide, les pays communistes, l'U.R.S.S. en tête, appelaient leurs adversaires, les pays faisant partie du « Monde Libre », comme ils se dénommaient eux-mêmes, les Occidentaux.

Pendant longtemps, j'avais cru que cette appellation d'« Occidentaux » dont nos pays étaient qualifiés, répondait, de la part des Soviétiques, à un simple besoin de localisation géographique de leurs adversaires.

Après tout, l'Europe « Libre », les États-Unis, et même l'Australie et la Nouvelle-Zélande pouvaient être situés à l'Ouest de l'U.R.S.S., dès lors que cette dernière était prise comme point de repère ou de référence, ce qui se comprenait du point de vue de ses habitants ou même de ses rivaux communistes, comme la Chine par exemple.

Advint alors la disparition de l'Union Soviétique en 1991 ; j'étais alors militant du Parti Communiste Français, avec un certain nombre de responsabilité dans l'appareil du Parti.

Puis le P.C.F. s'affaiblissant de plus en plus, je finis par me retrouver en quelque sorte en demi-solde.

Mes tendances politiques étaient nationale et bolchévique et je me lamentais de voir le P.C.F. vendre son héritage patriotique issu de la Résistance pour le plat de lentilles que lui jetait le Parti Socialiste.

Mais je ne pouvais pas rejoindre les groupuscules gauchistes, étant trop de mentalité bolchévique pour cela.

Les évènements internationaux devaient provoquer une évolution radicale dans mes opinions philosophiques et politiques.

Car j'observais que, depuis 1989, malgré la disparition de la Guerre froide, non seulement les Russes continuaient d'appeler leurs anciens adversaires-ennemis « les Occidentaux », mais aussi les pays dits « en voie de développement ». En effet, ces derniers, pourtant situés au Sud, qualifiaient d'Occidentaux les pays du "Monde Libre », au lieu de les appeler les "Nordistes".

Dès lors, il était permis de se demander si, au-delà d'une localisation géographique, le terme d'Occidental ne désignait pas une identité spécifique, regroupant plusieurs pays, et des peuples de nationalités différentes.

C'est ainsi que le concept d'Occident commença à m'apparaître comme une évidence par comparaison avec la Russie et les pays du Sud, dit en voie de développement.

Et comme pour toute "grande découverte", le hasard fit son œuvre. C'est ainsi que, découvrant l'œuvre de Ernst VON SALOMON, j'appris l'existence d'un homme, un philosophe de l'histoire, du nom de Oswald SPENGLER qui vécut au début du XXème siècle.

QUI EST OSWALD SPENGLER ?

Après la première guerre mondiale, dans les années 1920-1930, Oswald SPENGLER obtint, dans une Allemagne traumatisée par la défaite et le « diktat » de Versailles, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, un succès considérable lorsque parût son premier ouvrage, et son œuvre maîtresse, intitulé « Untergang des Abendlandes », en français « Le Déclin de l'Occident ».

En effet, l'ouvrage d'Oswald SPENGLER répondait à une attente précise et très forte dans les divers publics, mais aussi parmi les élites politiques, économiques et intellectuelles.

Car, nombreux étaient ceux, parmi l'élite de chaque pays européen, qui cherchaient à comprendre le sens de l'époque historique issue de la première guerre mondiale, et s'interrogeaient sur l'avenir.

Oswald SPENGLER proposait, dans son ouvrage, une méthode tout à fait nouvelle, basée sur la comparaison entre les diverses civilisations historiquement connues, qu'il appelait « Hautes cultures » et qu'il percevait comme des organismes vivants traversant, comme tout autre organismes vivants, des périodes successives de naissance, de jeunesse, de maturité et de vieillesse.

L'originalité de sa méthode consistait tout d'abord à faire apparaître la logique interne de la culture occidentale, ouest-européenne, née vers le 10ème siècle sur un territoire compris entre le Tage en Espagne et l'Elbe en Allemagne et fondée sur la recherche permanente de l'infini, qu'exprimèrent alors notamment l'art gothique et l'invention de la perspective dans la peinture.

Puis, dans un second temps, Oswald SPENGLER entreprenait de définir la phase organique à laquelle la culture occidentale était alors parvenue à son époque, au début du XXème siècle et de déterminer le sens de sa direction, par comparaison avec les époques « contemporaines » des autres cultures qui ont précédé la nôtre, indoue, chinoise, arabe, et surtout avec la culture antique qu'il connaissait si bien.

Il s'en suit qu'avec une telle vision globale du passé et de l'avenir, étayée par une érudition extraordinaire, Oswald SPENGLER avait écrit un ouvrage « Le Déclin de l'Occident » qui ne concernait pas que l'Allemagne.

En effet, Oswald SPENGLER, le patriote allemand, l'amoureux de l'Ancienne Prusse de Frédéric II, avait sciemment écrit un ouvrage de portée universelle.

Dès 1924, « le Déclin de l'Occident » était traduit et édité en Espagne, aux États-Unis en 1926 .

Par contre, en France, il fallut attendre sa parution jusqu'en 1948, bien que Monsieur Mohand TAZEROUT l'eût excellemment traduit depuis 1931, avec l'accord d'Oswald SPENGLER.

Certes, son ouvrage « Années décisives » avait été publié en France, dès 1934. Mais cet ouvrage pouvait, à l'époque, paraître (à tort) essentiellement ne concerner que l'Allemagne.

Dans la situation d'avant-guerre, « Le Déclin de l'Occident », a indubitablement manqué en France dans la réflexion politique et philosophique, car il aurait orienté certains esprits, intellectuels et hommes politiques, dans le bon sens et vers plus de lucidité quant à la signification de la victoire de l'Allemagne nazie en 1940. Je pense en particulier à Pierre DRIEU LA ROCHELLE, mais il y en a d'autres, connus ou inconnus.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement le contenu de l'œuvre qui les aurait grandement éclairés, mais aussi les liens personnels qu'ils auraient peut-être tissés, avec l'homme, noble et courageux, qu'était Oswald SPENGLER.

En vérité, les élites françaises de cette époque auraient gagné à connaître Oswald SPENGLER, intellectuellement et moralement.

Un homme de cette qualité n'aurait pu qu'avoir une heureuse influence sur des lecteurs Français, comme il l'a effectivement exercée en Allemagne sur certains jeunes Allemands, comme par exemple Ernst von SALOMON, l'auteur du roman autobiographique « Les Réprouvés », relatant l'aventure des Corps-Francs en 1918.

Puis vinrent la prise de pouvoir par les Nazis puis la guerre, empêchant toute relation normale avec l'Allemagne.

Paru en France en 1948, « Le déclin de l'Occident » intéressa peu les milieux intellectuels de droite et de gauche, alors totalement fascinés par l'idéologie marxiste (ou simplement rousseauiste) qui leur faisait considérer le développement de l'Histoire comme une évolution linéaire et continue vers « Le Progrès ».

Malheureusement, en France, après 1945, on rejeta donc les idées d'Oswald SPENGLER, n'hésitant pas, à l'occasion, à utiliser l'arme, fatale en France, du sarcasme.

Que reprochent à Oswald SPENGLER ceux qui le critiquent ou le maintiennent sous le boisseau ?

Son passé nazi ? Il n'en a pas. Et, s'il n'était pas décédé en 1936, il est fort probable qu'il aurait fini par être exécuté par les nazis avant la fin de la guerre.

En effet, sa mort, violente, (il fut foudroyé par une crise cardiaque), un 8 mai (capitulation de l'Allemagne neuf ans plus tard) me paraît déjà, pour le patriote allemand qu'il était, un symbole, « de premier rang », pour employer une expression conceptuelle qu'il utilisait dans ses analyses historiques des « hautes cultures ».

D'autres, ou les mêmes, lui reprochent son pessimisme historique, parce qu'il constate que toutes les civilisations sont mortelles, même la nôtre, la civilisation occidentale.

Ô Lecteur, êtes-vous pessimiste parce que vous avez découvert, dès votre plus tendre enfance, que vous êtes mortel, comme tout un chacun ?

D'ailleurs, Oswald SPENGLER propose des moyens pour retarder la disparition de la culture occidentale qu'il ne prévoit que dans un futur lointain de plusieurs siècles.

Lui reproche-t-on son déterminisme ? C'est, encore une fois, ne l'avoir pas bien lu ! Car pour Oswald SPENGLER, le destin d'une culture consiste dans une direction, découlant directement de sa spécificité. Il n'est pas écrit d'avance, comme dans l'Islam. Il n'est pas non plus arbitraire, comme dans une tragédie antique.

Par contre, pour Oswald SPENGLER, le destin d'une culture est constitué de plusieurs possibilités à l'intérieur d'une direction nécessaire. Il nous revient de choisir entre ces possibilités celles qui nous paraissent les plus harmonieuses et la plus à même de ralentir le vieillissement de la civilisation et donc de reculer sa disparition.

Ces principales critiques qu'on adresse à Oswald SPENGLER et à son œuvre semblent donc bien mal fondées.

Et pourtant, le souvenir cet homme, de cet intellectuel d'exception, Oswald SPENGLER, subit, en France, injustement la loi du silence dans les grands médias, quand il n'est pas calomnié ou critiqué par des gens qui semblent ne pas l'avoir lu et se référer à des commentaires de commentaires.

Son ouvrage « Le déclin de l'Occident » semble subir un ostracisme certain de la part des grands médias, de sorte que, l'auteur étant méconnu du public, son éditeur ne l'a plus édité depuis 1988. Il se borne à des réimpressions périodiques.

Certains, en l'avouant du bout des lèvres, ont tenté de l'imiter tout au moins partiellement. Mais ils ne sont parvenus qu'à nous donner une théorie des civilisations édulcorée, purement descriptive, sans vigueur, sans dynamisme ni vision historique.

Or, il est incontestable que les idées d'Oswald SPENGLER manquent aujourd'hui, dans le débat non seulement sur la culture occidentale mais aussi sur la situation de la France aujourd'hui.

Et à ceux qui lui disaient qu'il se trompait dans ses analyses, Oswald SPENGLER leur répondait : « Regardez un peu autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez ? »

Il avait, en effet, écrit à propos de la « ville mondiale » ou mégapole, ville parvenue au stade le plus avancé de la civilisation ayant déjà aspiré toute la force créatrice des villes provinciales réduites à gérer les seules besoins zoologiques de leurs habitants :

« Ville mondiale signifie cosmopolitisme au lieu de « patrie » (...) La ville mondiale n'a pas un peuple, mais une masse. Son incompréhension du traditionnel, dans lequel elle combat la culture (...) ; son intelligence froide et perspicace, supérieure à celle du paysan ; son naturalisme d'un sens tout nouveau, qui prend sa source dans les instincts les plus vieux et les conditions primitives de l'homme (...) ; le « panem et circences » qui reparaît sous le manteau de la luttes des salaires et de la place du sport - tout cela marque, à côté de la culture définitivement achevée, à côté de la province, une forme tout à fait nouvelle et tardive, sans avenir, mais inévitable, de l'existence humaine. »[1]

Cette analyse, écrite en 1918, ne semble-t-elle pas s'appliquer exactement à la France d'aujourd'hui ?

Selon le philosophe Théodor ADORNO[2], "Spengler n'a jamais vraiment trouvé un adversaire à sa taille et le plonger dans l'oubli n'est qu'une fuite."[3]

Ce site a donc pour but de faire connaître la pensée et l'œuvre d'Oswald SPENGLER, de la discuter au regard des réalités d'aujourd'hui. C'est pourquoi, ce site s'intitule « Oswald SPENGLER-LE RETOUR DE L'OCCIDENT ».

En effet, j'estime qu'il est nécessaire de contribuer à la résurgence, c'est à dire à la réapparition au grand jour, de l'homme Oswald SPENGLER et de ses idées si nécessaires à la réflexion à la compréhension de la situation actuelle.

Mais il ne s'agit pas seulement de philosopher, mais aussi d'ouvrir des perspectives compte tenu des possibilités qui nous sont offertes au stade où est parvenue aujourd'hui la civilisation occidentale, en particulier en France.

Pierre MARCOWICH

[1] Le déclin de l'Occident : Tome I, page 45 Éditions Gallimard, 1948, renouvelé en 1976.

[2] Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno 1903-1966), communément appelé Theodor Adorno, est un philosophe, sociologue, compositeur et musicologue allemand.

-

I-Media S2e17 - LMPT à Rome, l'omerta médiatique.