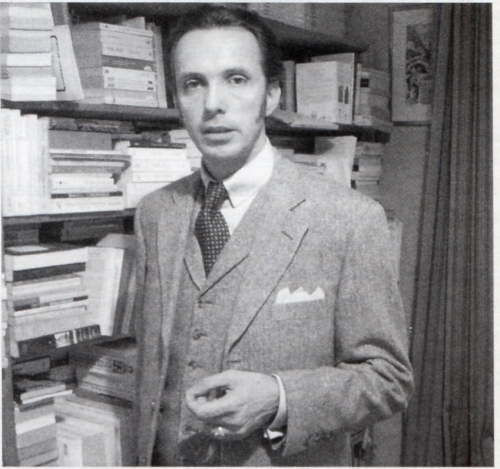

Entretien avec Henri de Grossouvre

Déjà auteur d'un «Paris-Berlin-Moscou» militant pour un socle «carolingien» et une ouverture vers la Russie, Henri de Grossouvre défend cette fois-ci une nouvelle idée pour l'Europe l'«avant-garde». Fondée sur le duopole France-Allemagne, auxquels s'ajouteraient la Belgique, le Luxembourg, la Hongrie et l'Autriche, l'avant-garde européenne pourrait avoir comme objectif de relancer la construction européenne sous une forme impériale. Simple hypothèse à l'heure présente, mais plus que jamais souhaitable !

Pierre Bérard : Votre premier livre, Paris-Berlin-Moscou, la voie de l'indépendance et de la paix, est paru à L’Âge d'Homme en avril 2002. Il a été particulièrement remarqué des milieux diplomatiques et militaires. Bien que s'inscrivant dans une structuration géopolitique qui fait fi des aléas de l'actualité immédiate, votre hypothèse de 2002 est-elle devenue caduque ? Autrement dit, comment aujourd'hui penser un ensemble continental cohérent coopérant étroitement avec la Russie ?

Henri de Grossouvre : Paris-Berlin-Moscou est paru un an avant que la France et l'Allemagne, rapidement rejointes par la Russie, n'élaborent des positions communes à propos de la crise irakienne et ne se prononcent ensemble contre l'intervention étatsunienne. C'était la première fois, aussi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que l'Allemagne réunifiée était à même de définir de nouvelles orientations de politique étrangère conforme à ses intérêts propres. Des intérêts nationaux qui étaient également ceux de l'Europe. Depuis cette date, il est bien évident que l'Allemagne n'est plus un «protectorat américain», selon l'expression de Gunter Grass, ce qui est la condition sine qua non pour envisager avec elle une politique rompant avec les obligations du temps de la guerre froide.

Que reste-t-il de tout cela ? Chacun sait que madame Merkel n'est pas favorable à l'hypothèse d'un axe Paris-Berlin-Moscou et que son tropisme la porte, jusqu'à présent, plus volontiers vers des amitiés atlantiques. Mais elle a cependant maintenu le rythme des sommets franco-germano-russes qui furent initiés à cette époque. Ces rencontres de chefs d'États et de ministres des trois pays ne suffisent pas. Il est plus important que des coopérations soit nouées dans les domaines que mes amis paneuropéens appellent les «technologies de souveraineté», afin de «verrouiller» par l'action et l'économie une coopération dépendante des changements de gouvernements. Les technologies de souveraineté désignent les secteurs qui permettent aux pays d'exister par eux-mêmes dans le monde d'aujourd'hui. Il s'agit par exemple de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, des industries aéronautiques et spatiales, des nanotechnologies et des biotechnologies. Or, dans ces domaines, les choses avancent, des alliances se nouent, créant des solidarités de fait durables vis à vis de l'extérieur.

Les grands groupes énergétiques allemands sont très liés à leurs homologues russes (coopération technologique, prise de capital croisé...). Dans le domaine de l'aéronautique, des coopérations entre EADS et les entreprises russes, et entre Dassault et ces entreprises, suivent leur cours. L'arrivée des Russes dans le capital d'EADS est révélatrice, si les Russes arrivent à augmenter leur participation pour peser aussi sur les décisions du groupe, nous aurons la possibilité de voir naître un grand groupe européen, représentatif de la plus grande Europe continentale, et cela dans un secteur clé.

À terme, le véritable problème qui se pose à la puissance russe est celui d'une économie qui repose trop exclusivement sur la rente, ce qui la fragilise. D'où l'appel qui est fait aux hautes technologies ouest-européennes pour lui permettre de reconstituer un tissu industriel complet. Mais il y a aussi des technologies russes dans l'aéronautique et le spatial, dont nous ne disposons pas. Récemment, les Russes ont mis au point de nouveaux armements terrestres permettant notamment de neutraliser les équipements électroniques dans un rayon de plusieurs kilomètres.

En tout état de cause, face aux emballements idéologiques et surtout face aux réflexes anachroniques hérités de la guerre froide, il ne faut pas sous-estimer la grande force des réalités géopolitiques. Quels que soient les engouements doctrinaires qui peuvent saisir provisoirement une élite gouvernante, il n'est guère d'exemple d'États poursuivant durablement des politiques contrariant leur géographie. Les Russes disposent des premières réserves de gaz mondiales et de très importantes réserves de pétrole. La rente de ses ressources semble assurée par un pouvoir désormais stable et fort. Les ressources concurrentes se trouvent localisées dans l'arc de crise proche-oriental, où la persistarice du risque rend les investissements aléatoires. Dans l'optique du peak-oil, ce simple constat devrait conduire à des conclusions dont on devine la substance. Quant à Vladimir Poutine lui-même, il est germanophone et vient de Saint-Pétersbourg, la ville russe la plus ouverte aux influences européennes. C'est aussi le cas de nombre de ses collaborateurs les plus sûrs, placés dans les rouages suprêmes du pouvoir. Cette élite-là regarde spontanément vers l'Europe.

Pierre Bérard : Dans l'introduction de votre nouveau livre Pour une Europe européenne. Une avant-garde pour sortir de l'impasse, vous citez à plusieurs reprises le penseur allemand Peter Sloterdijk. Dans une perspective d'affirmation européenne, celui-ci se demande avec une certaine anxiété si une nouvelle génération d'hommes politiques pourra se charger de donner des impulsions visionnaires à la hauteur des défis contemporains. De manière générale, il semble bien que la cause européenne soit en déshérence théorique. Comme l'a remarqué Paul Thibaud, qui propose une «réorientation radicale» du projet européen, il y a, certes, une «jactance europeiste», mais pas ou trop peu de propositions novatrices. L'Europe n'a donc pas trouvé ses «intellectuels organiques» ?

Henri de Grossouvre : Pour reprendre une expression de Marcel Gauchet, les Européens apparaissent souvent comme des «retraités de la grande histoire». Dans ce contexte déprimé, l'asthénie intellectuelle semble aller de soi. Les idées novatrices surgissent souvent dans la dissidence. Or, en Europe, et tout particulièrement en France, la dissidence est soit une fiction mystificatrice, celle des intellectuels médiatiques, certifiés, approuvés et subventionnés, soit une dissidence réduite au silence. Il y a un narcissisme franco-français qui fait écran à la mobilisation des imaginations sur l'objet européen.

Plus profondément sévit une accablante normalisation de la pensée. Nombre de penseurs français se sont ralliés, soit à un atlantisme béat qui débouche sur l'apologie de la «mondialisation heureuse», soit aux diverses versions d'un altermondialisme recyclant sans fin les clichés moribonds du vieil internationalisme prolétarien. Comme le fait remarquer le philosophe Jean-Claude Michéa, si les uns et les autres ne disent pas la même chose - et il est vrai qu'ils s'affrontent avec véhémence -, leurs discours confluent vers le même monde. Et, dans ce monde, il n'y a pas de place pour l'Europe. Elle est réduite à un simple segment du marché mondial. Le sacre du marché comme le sacre du sans-papier sont les deux faces d'une même approbation, celle du monde tel qu'il est et tel qu'il se défait. C'est l'un des intellectuels les plus emblématiques du paysage audiovisuel français qui déclarait récemment : « L'Europe casse si Paris s'obstine à préférer l'alliance continentale (avec Poutine) à l'alliance atlantique (avec Bush) ». On ne saurait mieux dire où nous en sommes ! Il n'y a pas de Providence extérieure susceptible de «sauver» l'Europe malgré elle. Le vice des idées dont nous venons de parler, c'est de s'abandonner au mirage d'un acteur étranger pour remettre l'Europe sur les rails. Le monde n'est pourtant pas une agence de bienveillance humanitaire, il est conflictuel et tragique. Bien des acteurs du jeu diplomatique souhaitent une Europe affaiblie et agissent en ce sens. Les Européens et eux seuls peuvent relever les défis qui les concernent. Le néoconservateur Robert Kagan, dont je n'approuve pas l'hybris belliciste, n'a pas tort d'opposer Vénus, métaphore d'une Europe aspirant à une paix inconditionnelle, et Mars, métaphore d'une Amérique guerrière traquant (avec une balourdise de cow-boy) les grands et les petits Satans. Il y a chez nous une croyance indolente, et d'ailleurs discrètement arrogante, selon laquelle les malheurs du monde ne peuvent nous atteindre. Ce bizarre sentiment de supériorité, qui se conjugue avec la repentance, est révélateur de l'ethnocentrisme qui nous tenaille. Il nous interdit de penser sereinement l'Europe dans son rapport au monde et réduit nos débats à de maigres querelles d'intendance. Les petits bras mariés avec la grandiloquence universaliste. Ce travers français est devenu un défaut européen.

Pierre Bérard : C'est l'«Europe divine» critiquée par Baudrillard ?

Henri de Grossouvre : Oui. L'Europe comme coalition de la bonne conscience exerçant sur le monde le magistère de son universalisme. Je ne partage évidemment pas cette définition. Sur l'universa-lisme, incontestablement une invention européenne, je suis proche de l'opinion du professeur Béneton, éminent juriste. Se demandant ce que signifie être européen, il répond que « l'Europe ne saurait se confondre avec les droits de l'homme pas plus qu'avec le christianisme pour une raison simple : on ne peut définir une expérience historique singulière par des principes universels ». Cela dit, le christianisme et l'héritage grec sont pour moi les deux éléments incontournables de l'identité européenne. Ce qui m'a intéressé chez Peter Sloterdijk, c'est sa capacité de subvenir les clivages convenus pour penser l'Europe autrement. Cette tentative de briser les fronts est déjà une affirmation de dissidence. Sa réflexion commence par ce constat que connaissent bien les historiens celui du mythe fondateur qui hante l'Europe depuis le haut Moyen Âge, celui de l'Empire et de sa translatio.

Ce mythe est-il désormais en déshérence ? Sinon, où va-t-il s'incarner ? La transposition de l'empire romain, puis carolingien, aux nations du Nord-Ouest, et l'actualisation régulière de cette transposition, sous un jour tantôt progressiste, tantôt conservateur, est la matrice de tous les projets politiques européens d'envergure et constitue l'essence de l'Europe. Mais, s'interroge Sloterdijk, comment l'Europe pourrait-elle devenir l'atelier d'une métamorphose de l'Empire qui soit adaptée à son époque ? Une partie de la réponse tient dans cette citation : « Il n'existe pas de puissance essentielle sans tradition de sa vision de la grandeur - car ne devient grand que celui qui voit grand ». C'est un appel évident aux ressources de la pensée. L'alternative véritable pour les Européens aujourd'hui peut se résumer à la formule «Europe-Marché ou Europe-Puissance ?» Les partisans et les opposants de l'Europe-Puissance se retrouvent aujourd'hui au sein de la plupart des grands partis politiques des pays de l'Union. Des hommes et des femmes de droite comme de gauche ont d'ailleurs participé à notre ouvrage collectif.

Pierre Bérard : Plusieurs contributions du livre abordent également les enjeux économiques.

Henri de Grossouvre : Oui, bien sûr, car la réflexion est stérile sans pragmatisme ou action (ce qui ne veut pas dire que l'action se réduit à l'économie). Je suis par exemple favorable à un Buy European Act, comme il existe un Buy American Act. Cette idée fait d'ailleurs son chemin au Parlement européen, où nous agissons dans cette perspective et où nous rencontrons des échos favorables, particulièrement chez les sociaux-démocrates. L'idée de «protectionnisme» doit être réhabilitée, au moins dans la perspective d'un questionnement à nouveau frais. Il y a un an, Hakim el-Karoui, l'ancienne plume de Raffarin, qui est aussi un brillant normalien, a montré dans un livre très intéressant que cette idée longtemps jugée iconoclaste par les économistes libéraux, avait perdu beaucoup de sa charge péjorative. Se définissant lui-même comme libéral, el-Karoui ne remet d'ailleurs pas en cause la théorie de Ricardo sur les avantages comparatifs, mais il montre qu'en l'état actuel des choses cette loi ne peut plus fonctionner.

Pour en rendre compte, il insiste sur l'extravagance de l'économie chinoise, qui annule les mécanismes de spécialisation et de rééquilibrage décrits par l'école ricardienne. Des salaires quarante fois inférieurs aux nôtres pour un temps travaillé près de deux fois plus long, une absence de protection sociale, une armée de réserve rurale quasiment infinie, une monnaie manipulée, et un refus politique de plus en plus grand de se contenter de ses avantages comparatifs pour capter les compétences technologiques venues de l'Ouest, et donc mettre demain en péril nos secteurs les mieux performants : les flibustiers chinois ne jouent pas le jeu ! Ce n'est d'ailleurs pas ce qui explique, je tiens, à le souligner, notre ratio élevé de chômage, puisqu'en France le taux de pénétration des produits issus des pays à bas salaire (dont la Chine) ne dépasse pas 11 %, soit trois fois moins qu'aux États-Unis, dont le chômage est pourtant deux fois inférieur au nôtre.

L'extension précipitée et indéfinie de l'Union vers l'Est pose aussi problème. Les pays les plus favorables à une «Europe-Marché », comme la Grande-Bretagne, sont également le plus souvent favorables à un élargissement sans «apprivoisement» diluant les velléités naissantes de pouvoir politique européen naissant. C'est Baudrillard, encore, qui soulignait que, faute de dessein politique clairement assumé, l'Europe n'avait pas d'autre solution que de se dilater et de s'agrandir par annexions successives dans le pressentiment de sa propre liquidation. À Bruxelles, et plus particulièrement à la Commission, règne une conception dogmatique de la libre concurrence et du libre-échange dont la conséquence est que nous avons ouvert toutes grandes nos portes sur l'extérieur. Les consommateurs peuvent y trouver provisoirement leur compte, mais pas nos entreprises et surtout pas leurs salariés.

Comme le suggère Paul Thibaud, il faut «détrôner le marché, en faire un instrument et non un principe» et, à cette fin, il nous faut inventer une doctrine qui ne fasse pas de notre participation à la mondialisation une simple conformation à ses exigences. Pour éviter que, dans l'Europe elle-même, la dérégulation soit seule aux commandes, il convient alors de faire respecter un certain équilibre entre marché ouvert et règles communes. Il est socialement dangereux d'ouvrir des marchés sans se soucier préalablement de l'harmonisation sociale et fiscale. Or, la fixation des règles est trop souvent différée dans un futur indéterminé. « L'appareil de l'Union européenne, écrit encore Paul Thibaud, s'est engagé de façon militante dans la mondialisation avec l'idée naïve que l'Europe en était le coeur et le modèle, qu'elle en avait les clés : la démocratie, les droits de l'homme, les techniques, le libre-échange. D'où le préjugé d'une continuité entre la "construction" de l'Europe (par abaissement des protections, par désarmement des États) et la mondialisation ». N'en déplaise à notre arrogance, il n'y a pas de mondialisation à l'européenne, mais cette idée reste dominante à la Commission de Bruxelles et a inspiré une stratégie d'ouverture arguant de notre prééminence en matière de compétence.

On a cru à Bruxelles que notre avance nous permettrait de guider la mondialisation et d'en tirer profit. Nous voyons le résultat d'un tel angélisme. Nous avons une conception de la mondialisation calquée sur ce que fut, au début du XXe siècle, la première mondialisation. Nous la rêvons à partir de ce réfèrent, mais la vitesse des transferts de compétence est aujourd'hui bien supérieure à celle de l'alignement des salaires et des législations sociales. Ce même optimisme technicien a inspiré l'ouverture précipitée à l'Est au risque d'annuler toute capacité de conduire des politiques industrielles cohérentes, pourtant l'une des missions primordiales de l'Union. Les délocalisations vers les pays de l'Est nouvellement intégrés ont une portée symbolique forte, dans la mesure où nos salariés sont mis en concurrence avec des salariés de pays socialement plus défavorisés et cela à l'intérieur même de l'Union.

Cette pression que certains patrons n'hésitent pas à faire peser comme une menace ne va pas dans le sens de la coopération et de la solidarité entre les peuples d'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire ! La régénération du projet européen passe donc, entre autres choses, par l'instauration de protections tarifaires raisonnables pénalisant les pays qui se livrent au dumping social, fiscal ou écologique. À l'intérieur de l'Union, cela impliquera, à titre transitoire, comme le propose Jacques Sapir, des montants compensatoires sociaux et fiscaux sur le modèle des anciens montants compensatoires monétaires

Cette option est partagée, chacun le sait, par notre Prix Nobel d'économie, un libéral des plus orthodoxes cependant, mais qui se refuse à assimiler ses convictions à la «chienlit laisser-fairiste». À la veille du référendum de mai 2005, Maurice Allais proposait en effet que l'article III-314 du défunt projet constitutionnel soit remplacé par l'article suivant : « Pour préserver le développement harmonieux du commerce mondial, une protection communautaire raisonnable doit être assurée à l'encontre des importations des pays tiers dont les niveaux des salaires au cours des changes s'établissent à des niveaux incompatibles avec une suppression de toute protection douanière ». C'est une recommandation que j'approuve pleinement, mais qui passe par des arbitrages politiques forts.

Face à la tyrannie du marché-roi et aux dogmes qu'il prétend imposer, c'est d'une restauration du politique dont nous avons besoin au sein de l'Union.

Pierre Bérard : Il y a en effet un divorce grandissant entre les peuples et les organes de l'Union, tandis que bien des gouvernements usent de l'alibi européen pour faire admettre des réformes impopulaires qu'ils n'ont pas le courage d'assumer. Ne font-ils pas de l'Europe un repoussoir, voire un exutoire de leur propre lâcheté ?

Henri de Grossouvre : C'est ce que le sociologue Jean-Pierre Le Goff a décrit comme une «logique d'esquive». Tous les gouvernements européens s'efforcent de réduire les déficits publics, pratiquent une politique de lutte contre les tendances inflationnistes et craignent, en effet, d'assumer les coûts électoraux de mesures souvent impopulaires. Ils sont donc tentés de les justifier par des contraintes extérieures et de les attribuer à l'Union, alors qu'ils sont évidemment partie prenante dans les décisions de celle-ci. Dans ces conditions, l'Europe se voit imputer le «sale boulot», ce qui consolide son image de bureaucratie lointaine, imperméable à des inquiétudes populaires par ailleurs justifiées.

Cette attitude est récurrente en France, où les gouvernements, depuis trente ans, ont pris l'habitude de s'exonérer vis-à-vis d'une opinion réticente en faisant endosser le prix de leurs décisions par le «monstre froid» bruxellois. La France étant réputée «archaïque» et hostile à toute réforme, certains hommes politiques ont, de plus, tout misé sur l'Europe pour faire accepter le principe du changement. Cette démagogie a bien sûr un prix. Elle contribue à creuser le fossé entre les peuples d'Europe et les institutions communautaires, le seul appareil supra-national existant à ce jour à l'échelle continentale.

Pierre Bérard : Défendre nos intérêts légitimes dans le monde, soit. Mais l'Europe a-t-elle au moins l'esquisse d'une politique étrangère ? Sous quelles conditions est il possible d'envisager qu'elle s'y décide ou que certains de ses membres au moins s'y attellent Pour le dire directement : L'Europe, combien de divisions ? (sans jeu de mots).

Henri de Grossouvre : J'ai personnellement travaillé pour des entreprises de nos industries de défense et ce sont des sujets que je suis avec attention. L'échec de la Communauté européenne de défense (CED) fut l'échec d'une impossible transposition du modèle économique aux réalités de la politique et de la défense. Comme l'a dit Raymond Aron, en accord sur ce point avec le général de Gaulle, l'armée européenne était une chimère faute de pouvoir politique européen. Elle n'aurait été, en fait, qu'une annexe de l'OTAN soumise au pouvoir décisionnel des États-Unis. Un demi-siècle plus tard, nous en sommes toujours là, alors que la menace soviétique, bien présente en 1954, a disparu. La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est jusqu'à présent une illusion. « L'erreur, écrit Paul Thibaud, a été de l'instituer sans l'avoir fondée ».

Comme l'a fait remarquer Gérard Chaliand, spécialiste des problèmes stratégiques, l'Europe a sans doute raté l'opportunité que lui offrait, au début des années 1990, la disparition de l'URSS. La menace qui justifiait le «parapluie» américain n'existant plus, il aurait fallu se livrer à l'examen de cette nouvelle donne et entreprendre de se donner les moyens d'assurer une défense commune autonome. Mais cette époque est aussi celle où les thèses de Francis Fukuyama se répandent dans les élites occidentales. Que dit Fukuyama ? Il prend acte de la défaite du compétiteur soviétique et, empruntant son concepttitre à Hegel, il annonce le dépérissement des religions séculières et la fin des combats idéologiques avec le triomphe universel, à brève échéance, de la démocratie libérale. Cette prophétie, dont on mesure aujourd'hui l'irénisme, tablait également sur l'instauration d'un règne de paix pour l'humanité.

Ce discours s'est ajouté à l'attente d'une Europe saturée de guerres et de massacres, et qui entendait profiter de l'aubaine pour célébrer l’«homo consumans», ses droits et son aspiration au repos. Le désarmement moral précède le désarmement tout court. La baisse des budgets militaires européens est alors très significative d'un consensus qui s'opère sur l'idée que le moment est enfin venu de baisser la garde. Depuis la disparition de l'URSS, l'Europe, trop confiante dans son invulnérabilité aux aléas, a cru pouvoir inventer (à partir de sa propre expérience) le code qui permettrait à l'humanité de demeurer définitivement en paix. De ce fait, les velléités, un moment partagées par le Royaume-Uni, de créer un embryon de défense commune n'ont débouché sur aucun résultat substantiel.

Comme l'écrit encore Gérard Chaliand, « l'excellente armée finnoise, force d'un pays de cinq millions d'habitants, est plus crédible que les 60 000 hommes qui symbolisent, sur le papier, la force d'intervention de plusieurs centaines de millions d'Européens ». L'impotence des Européens s'est d'ailleurs pleinement illustrée dans leur «étranger proche», en ex-Yougoslavie où leurs désaccords diplomatiques et leur faiblesse militaire ont permis aux États-Unis de devenir les maîtres du jeu dans cette partie du continent. Ma conviction est que ces problèmes ne peuvent recevoir leur solution que dans le cadre d'une refondation articulée sur une avant-garde européenne.

Pierre Bérard : Parlons justement de cette «avant-garde européenne», dont votre livre examine les divers aspects, et que vous tenez à dissocier de la notion de «noyau dur».

Henri de Grossouvre : Dans notre ouvrage, l'experte hongroise des questions de sécurité et de défense, Hajnalka Vincze, explique que deux Europe cohabitent dans l'Union et que cette cohabitation est source d'équivoque. La première, la seule réellement existante pour l'heure, est celle des 25 puis des 27 dont la logique est celle d'un marché commun extensible à l'infini. L'autre Europe, en pointillé, est constituée par les quelques pays qui sont d'ores et déjà partisans d'aller plus loin dans l'intégration pour constituer un véritable pôle de puissance et de souveraineté. L'équivoque du grand marché actuel, c'est que ses membres concèdent à l'ensemble des parts de souveraineté qui semblent aussitôt se perdre dans un Triangle des Bermudes qu'Hajnalka Vincze assimile à une «sorte de zone grise».

Pour résumer notre point de vue et synthétiser notre démarche, elle écrit que les « États membres abdiquent des pans entiers de leur souveraineté nationale sans qu'il y ait à l'échelle européenne une entité politique prête et capable d'assumer et de défendre une capacité de décision et d'action autonome ». Cette dissipation de la souveraineté dans le vide stratégique est évidemment inacceptable. Elle est également source d'angoisse dans un monde où le risque se fluidifie et elle montre, en conséquence, que les réactions de type souverainiste sont dépourvues d'avenir, mais qu'on ne peut rejeter leur légitimité d'un revers de manche. L'expérience aidant, le choix est désormais clair. Soit l'Europe-Marché, qui va de pair avec un élargissement sans fin et sans approfondissement, ce qui implique le protectorat stratégique d'un tiers, soit l'orientation vers l'Europe-Puissance, c'est à dire une Europe politique, à l'initiative d'un nombre restreint de partenaires décidant de relancer la machine pour jouer un rôle dans un monde multipolaire. Accoler à cet ensemble restreint l'épithète de «noyau dur», comme cela a été fait souvent, a l'inconvénient de lui conférer l'image d'un club fermé décidé à imposer sa domination aux autres. Ce n'est pas notre pensée, et l'idée d'avant-garde rend mieux compte d'un ensemble ouvert et dynamique destiné à s'ouvrir, en chemin, à de nouveaux États. Ce projet effraie parfois ceux qui s'indignent de l'hypothèse d'une «Europe à plusieurs vitesses». Mais ces protestations sont, soit dictées par une cécité volontaire, soit par une hypocrisie caricaturale. Comment en effet ne pas voir que l'Union européenne fonctionne déjà «à plusieurs vitesses» et à des niveaux d'intégration différents, qu'il s'agisse de la zone euro, de l'espace Schengen, de l'Europe spatiale ou policière. Les exemples sont multiples.

Bien entendu, la coopération franco-allemande sera un élément clé de la création de l'avant -garde. À ce duo, dont la réconciliation a été le détonateur du processus européen, il convient d'ajouter des pays comme la Belgique et le Luxembourg, pays où se mêlent les mondes culturels et linguistiques français et germaniques. Ces quatre pays ont par exemple adopté des positions communes sur les questions de défense en 2003, à Tervuren. En décembre 2003, le ministre des Affaires étrangères hongrois, aujourd'hui commissaire européen, et le Premier ministre hongrois ont officiellement déclaré, lors d'une conférence de presse en marge d'un sommet européen, que la Hongrie souhaitait participer à des projets de type «noyau dur». Ces déclarations avaient suivies le dévoilement unilatéral des projets d'Union franco-allemande par notre ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. L’Autriche a, quant à elle, toujours partagé les ambitions de la construction politique européenne. Vienne et Budapest occupent des positions clés en Europe centrale, et nous avons beaucoup à apprendre de leur expérience de gestion d'entités politiques multinationales et multiconfessionnelles.

Nous retrouvons là le centre de gravité carolingien, qui est depuis toujours au cœur de notre culture et de notre histoire. La couronne de Saint-Étienne et la Hongrie ont d'ailleurs été fortement influencées par le modèle carolingien.

Pierre Bérard : Vous ne mentionnez pas le Royaume-Uni dans votre avant-garde…

Henri de Grossouvre : Ni d'ailleurs les Pays-Bas, qui préfèrent acheter des avions de combat américains qui n'existent pas encore et seront financés en grande partie par les commandes européennes. Quand il s'agit de prendre des décisions stratégiques, des pays comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas penchent encore en dernière instance, presque systématiquement, vers l'autre côté de l'Atlantique. Je note cependant que, durant la guerre en Irak, les Anglais n'approuvaient pas majoritairement les choix stratégiques de leur Premier ministre. Tony Blair fut conspué dans son pays même, tant dans certains milieux diplomatiques et militaires conservateurs que dans la presse à grand public, comme le «caniche des États-Unis».

Cela signifie que l'opinion britannique évolue. Cela dit, nous savons bien qu'à terme, il n'est guère réaliste d'envisager une défense européenne sans les Anglais. Si nous arrivons à nous entendre sur la défense entre quelques pays continentaux clés, nous serons en mesure de dire aux Britanniques. « Voulez-vous continuer à être le caniche des États-Unis alors que vous pourriez devenir le lion de l'Europe ? »

Propos recueillis par Pierre Bérard

□ Henri de Grossouvre (éd.), Pour une Europe européenne, Xenia, Vevey 2007 194 p.

éléments N°127 Hiver 2008