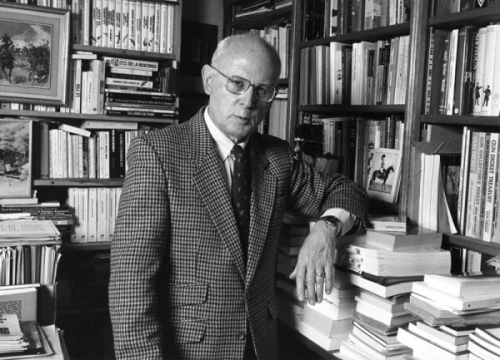

Entretien avec Dominique Venner (1999)

D. Venner n'est pas un historien ordinaire. [Alors] directeur de la rédaction du trimestriel Enquête sur l'histoire [1991-1999], son parcours, atypique pour un érudit, a imprimé à son prestigieux magazine une marque unique dans le panorama des revues historiques françaises. Car c'est au feu même de l'histoire que D. Venner s'est forgé, prenant une part active à tous les engagements idéologiques de l'après-guerre, des affrontements étudiants du Quartier Latin aux longues traques silencieuses du Djebel. Un activisme scellé par des années de réclusion dans les geôles gaullistes. Époque de solitude et d'introspection, ses barricades ne seront plus de pierre désormais mais de livres. De liber, racine latine du mot “livre” mais aussi du vocable “liberté”. À n'en point douter, il y a quelque chose d’Ernst von Salomon en Dominique Venner. Nous avons voulu en savoir davantage sur l'homme, sur sa vision de l'histoire et, ce faisant, sur le rôle qu'il assigne à Enquête sur l’histoire en ces temps d'amnésie collective.

• Votre parcours est pour le moins atypique. Loin d'être un rat de bibliothèque, vous avez connu l'école militaire de Rouffach, la guerre d'Algérie et les luttes politiques extraparlementaires avant de vous lancer dans l’écriture. Comment en êtes-vous venu à étudier l’histoire ?

Dominique Venner : L'histoire n'est pas une déesse inexorable conduisant l'humanité selon un dessein défini. Ce n'est pas non plus une science exacte, même si sa connaissance fait appel à des méthodes et des procédés scientifiques. En imaginant une muse nommée Clio, les Anciens avaient senti que l'histoire s'apparente à l'art. Malgré le dépouillement de tonnes d'archives, certains éminents chercheurs ne comprendront jamais rien aux époques ou aux hommes qu'ils étudient. Il faut à l'historien non seulement de la méthode dans la critique des documents et témoignages, il lui faut aussi un certain flair qui ressemble à celui des marins et qui ne s'acquiert pas nécessairement à l'université. Dans ma jeunesse, à une place modeste, j'ai eu la chance de participer de près à quelques aventures historiques assez grisantes qui m'ont beaucoup appris. L'atmosphère de la guerre, les coups de torchon, les espoirs et les échecs m'ont été d'excellents maîtres. Ma perception s'en est certainement trouvée aiguisée. À l'époque, je demandais déjà à l'histoire d'apporter des réponses à mes interrogations Cela m'a aidé à supporter mieux que d'autres les épreuves, notamment en prison où j'avais le temps de lire, de méditer et de me préparer sans le savoir à mon métier d'historien

• Considérez-vous Enquête sur l'histoire comme l'aboutissement de vos engagements successifs ?

C'est une entreprise artisanale très excitante que j'ai la chance de conduire dans une absolue liberté quant au choix des sujets et des auteurs. Je bénéficie du concours d'historiens de sensibilités différentes qui apprécient, semble-t-il, notre refus des conformismes intellectuels et notre façon de remettre les pendules à l'heure. L'un de mes soucis est de favoriser une connaissance de l'histoire qui ne soit pas franco-centrée et qui montre comment les mêmes évènements ont été vécus ou compris par d'autres peuples européens. Pour répondre plus directement à votre question, Enquête sur l’histoire bénéficie nécessairement de ce que j'ai appris préalablement. L'avenir dira si c'est un aboutissement ou un commencement.

• Le milieu des historiens est fermé et dans les kiosques, les places sont chères pour les revues spécialisées. Êtes-vous accepté par vos confrères historiens et comment perçoivent-ils Enquête sur l’histoire ?

Nous sommes très convenablement diffusés en kiosques, malgré une absence de moyens qui nous interdit, contrairement à certains confrères, de soutenir notre diffusion par de la publicité. Que nous sayons acceptés par les historiens, il suffit pour en prendre conscience de regarder la liste longue et diversifiée de ceux qui signent des articles ou nous accordent des entretiens. Cela dit, le milieu universitaire est soumis aux pesanteurs lourdes de la société et on ne peut jamais plaire à tout le monde.

• Depuis qu'on a fait à l’histoire la réputation d'être une science, les écoles et les systèmes ont fleuri. Pour votre part, où vous situez-vous ?

Ce qui caractérise la société dans laquelle nous vivons et ses classes dirigeantes, c'est le rejet de l'histoire, le rejet de l’esprit historique. Celui-ci avait plusieurs mérites. Il assurait d'abord la vigueur du sentiment national ou identitaire. Il permettait d'interpréter le présent en s'appuyant sur le passé. Il développait l’instinct stratégique, le sens de l'ennemi. Il favorisait aussi une distance critique par rapport au poids écrasant du quotidien. Ce rejet de l'histoire s’accompagne paradoxalement d'une hypertrophie médiatique de ce qu'on appelle la “mémoire”, qui n'est qu'une focalisation partielle et partiale d'évènements contemporains. Comme les autres spécialistes des sciences humaines, les historiens subissent le chaos mental de l'époque et participent à l'effort général de déstructuration. Sous prétexte de répudier tout impérialisme culturel, l’enseignement de l'histoire a brisé le fil du temps, détruisant la véritable mémoire du passé. Suivant l'expression d’Alain Finkielkraut, il nous apprend à ne pas retrouver dans nos ancêtres l'image de nous-mêmes. Le rejet de la chronologie est un procédé très efficace pour éviter une structuration cohérente de l'esprit. Cela est bien utile. La cohérence gênerait la versatilité et le tourbillonnement dont se nourrit une société soumise à la tyrannie de l'éphémère et de l'apparence. Ma conception de l'histoire est évidemment différente. Je l'ai définie dans l’éditorial du premier numéro d'Enquête sur l’histoire :

« Notre vision du passé détermine l'avenir. Il est impossible de penser le présent et le futur sans éprouver derrière nous l'épaisseur de notre passé, sans le sentiment de nos origines. Il n'y a pas de futur pour qui ne sait d'où il vient, pour qui n'a pas la mémoire d'un passé qui l'a fait ce qu'il est. Mais sentir le passé, c'est le rendre présent. Le passé n'est pas derrière nous comme ce qui était autrefois. Il se tient devant nous, toujours neuf et jeune ».

• Alors que la circulation de l’Euro est programmée, croyez-vous que l'histoire a encore une place à tenir dans l'avenir du continent, et dans l'affirmative, comment votre expérience vous amène-t-elle à la concevoir ?

Je ne vois pas en quoi l'avènement de la monnaie unique pourrait arrêter l’histoire, entendue cette fois comme ce qui advient d'inédit et d'imprévisible. En soi il s'agit d'un fait historique, dont la portée échappe certainement à ses géniteurs. Je n’éprouve pas d'angoisse particulière devant la mise en place de nouveaux instruments unitaires en Europe. Je ne crois pas du tout que l’Europe institutionnelle, aussi critiquable soit-elle, nuise à l'identité des peuples associés, plus que ne l'ont fait leurs États respectifs depuis 50 ans. Pour simplifier à très grands traits et sans négliger d'autres causes, il faut bien voir que la nouveauté immense du dernier demi-siècle, préparée par la catastrophe de la Première Guerre mondiale, c’est l’effacement de l'Europe et sa soumission plus ou moins consentante à l'empire américain qui lui impose ses normes ainsi que ses maladies sociales et intellectuelles. Des maladies auxquelles on n'a pas encore trouvé d'antidotes. Sur le moyen terme, je ne crois pas à la survie de cet empire dont les prétentions sont excessives. L’Europe elle-même est un morceau trop gros à digérer. Notre situation n'est pas celle de sauvages faciles à éblouir, à mater et à déculturer. Nos assises culturelles, fort différentes de celles des États-Unis, sont infiniment plus riches et anciennes. Les réveils et les rejets viendront inéluctablement. En attendant, les Européens éclairés doivent apprendre la patience et la résistance, deux vertus à laquelle leur histoire ne les a pas préparés. Qu'ils lisent Soljénitsyne, cela les y aidera.

L'impératif de l'historienpropos recueillis par Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°39, 1999.