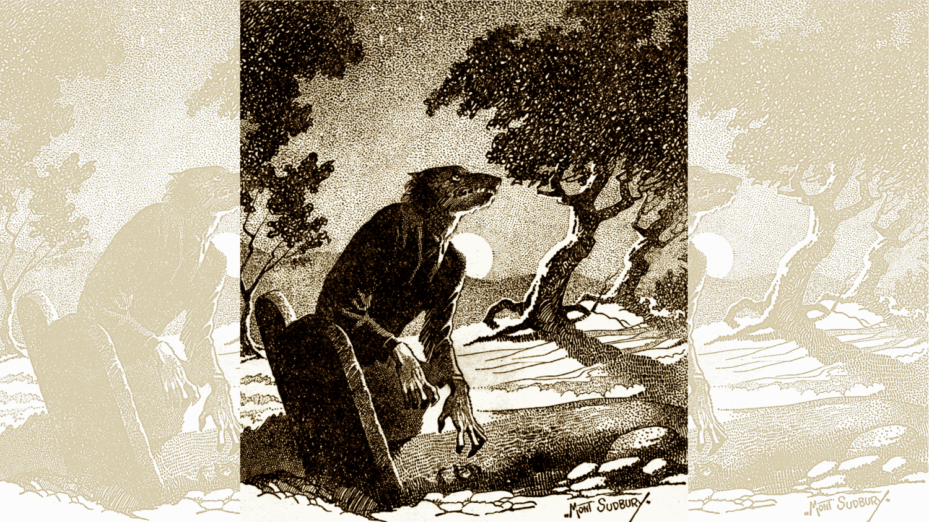

La Ganipote, la bête change-forme de l’Ouest

Parmi le bestiaire fantastique de l’imaginaire français, il est une bête qui aime parcourir dans les chemins sombres du Poitou, de la Saintonge et de la Gironde. Les anciens racontaient ainsi qu’il suffisait d’un moment d’inattention pour voir surgir la Ganipote, lourde et silencieuse, avant qu’elle bondisse sur le dos d’un voyageur solitaire. La bête est rusée, capable de se faire mouton docile, chien errant ou pourceau égaré, avant de révéler sa véritable nature dans un grognement bestial, celle d’un grand loup ou d’un chien féroce. Plus qu’un simple monstre, la Ganipote est souvent présentée comme un cousin du loup-garou. En effet, certains récits l’associent à la sorcellerie, d’autres à une malédiction qui condamne un homme à perdre sa forme humaine à la nuit tombée pour succomber à des instincts bestiaux et incontrôlables. Le mythe apparaît toutes fois dans la littérature régionale au XIXᵉ siècle, notamment dans le Dictionnaire du patois saintongeais de Pierre Jônain en 1869 où la Ganipote est définie comme « La malebête […] Ce sont, dit-on, des sorciers qui se changent, la nuit, en chien blanc (cani-pote patte de chien) et courent le pays pour faire peur et pour faire mal ». Jônain critique néanmoins l’existence de cette bête en précisant que « depuis que le vin et les goûts d'ordre et d'économie sont devenus communs, les ivrognes et les ganipotes sont à la fois devenus rares ».

La Grand’Goule, le dragon redouté du Poitou

Encore une fois dans le Poitou, la Grand’Goule incarne une menace plus ancienne et plus monumentale. Les traditions locales la décrivent alors comme une créature reptilienne à la langue de vipère, aux ailes de chauve-souris, armée de serres d'aigle et dotée d’une queue de scorpion. Elle vivrait également sur les rives du Clain pour troubler la cité de Poitiers. Elle s’aventurerait même dans les souterrains de la ville, remonterait dans les caves de l’abbaye Sainte-Croix et emporterait les pauvres religieuses qui auraient le malheur de croiser son chemin. Apprenant cela, Radegonde, ancienne reine des Francs et fondatrice du monastère, armée de son seul courage et de sa foi, serait partie affronter la bête. Cette dernière, sentant la puissance et la détermination de son adversaire, chercha alors à fuir en s’envolant. La sainte, d’une prière et d’un signe de la croix, réussit alors à abattre le dragon qui mourut dans d’atroces souffrances.

Malgré son trépas, le mythe de la Grand’Goule subsista dans les mémoires. Ainsi, au XVe siècle, une sculpture en bois, aujourd’hui conservé au Musée Sainte-Croix de Poitier, représentant la Grand’Goule, fut même réalisé afin de rappeler à tous la victoire de Radegonde, devenue sainte patronne de la ville, sur le Mal et Satan incarnés dans le dragon.

Les lavandières de la mort, les dames de la nuit bretonne

Aventurons-nous maintenant en Bretagne afin de découvrir une autre de ces légendes locales. Ainsi, lorsque l’on longe les rivières et les routes du pays breton, une brume légère peut devenir synonyme de malheur. En effet, dans le brouillard, peut ainsi apparaitre aux yeux des voyageurs égarées des spectres lugubres, les âmes de pauvres femmes errantes dans les campagnes pour expier leur crime. Selon Georges Sand dans ses Légendes rustiques publié en 1858, elles sont « condamnés à revenir sur terre pour laver le linge de l’enfant qu’elles ont tué ». Si vous refusez de les aidez, elles peuvent alors vous casser le bras voire vous entrainer dans les eaux profondes et froides pour mieux vous noyer.

Ces créatures, Ganipote, Grand’Goule et lavandières, ne sont qu’un fragment d’un large bestiaire enraciné dans les paysages et l’imaginaire de la France rurale. Leur persistance dans la mémoire régionale témoigne de traditions qui ne doivent rien aux influences venues d’ailleurs, mais qui sont nées des veillées hivernales, des peurs de la nuit et du cadre religieux qui a longtemps façonné notre société. Il faut donc peut-être préférer aux monstres américains et aux figures démoniaques, ces créatures étranges et parfois effrayantes qui rappelle notre identité mais aussi nous invite nous méfier du mal sous toutes ces formes plutôt que le célébrer.