culture et histoire - Page 950

-

La petite histoire - Diên Biên Phu : la fin de la présence française en Indochine

-

Lecture, bonnet d’âne pour la France - Journal du Mardi 05 Décembre 2017

-

Quand l'extrême droite résistait, 1939-1945

C'est le titre (simpliste) d'un documentaire diffusé hier soir sur France 5 et que l'on peut revoir ici :

C'est le titre (simpliste) d'un documentaire diffusé hier soir sur France 5 et que l'on peut revoir ici :"L'Histoire a retenu que la Résistance avait un coeur qui battait à gauche. Pourtant, de nombreux partisans de l'extrême droite nationaliste ont tourné le dos à Vichy pour rejoindre les forces de la France libre aux côtés de leurs adversaires politiques d'avant-guerre.En zone occupée, une organisation clandestine voit le jour sous l'impulsion d'hommes issus de diverses mouvances d'extrême droite : l'OMC. L'extrême droite joue aussi un rôle à Alger. De nombreux nationalistes de droite figurent enfin au sein du plus gros mouvement de résistance, Combat, dans lequel les monarchistes Pierre de Bénouville et Jacques Renouvin assument d'importantes fonctions."

Petit à petit, la vérité finit par éclore. Bientôt, nous aurons un documentaire intitulé "Quand l'extrême-gauche collaborait"...

Addendum 14h40 : Je ne croyais pas si bien dire. Un reportage intitulé "Quand la gauche collaborait 1939-1945" sera diffusé dimanche prochain 10 décembre sur France 2 à 22h40.

-

Entretien avec Olivier Rey- Féminisme et Patriarcat- 4/8

-

Entretien avec Olivier Rey- Sur la notion d'individualisme- 3/8

-

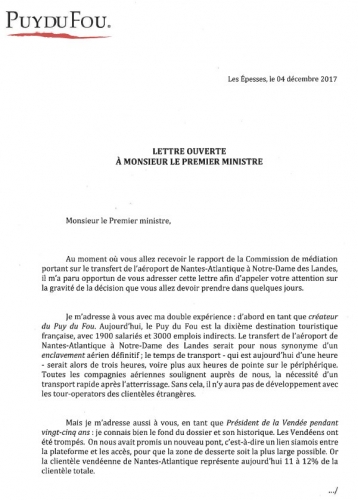

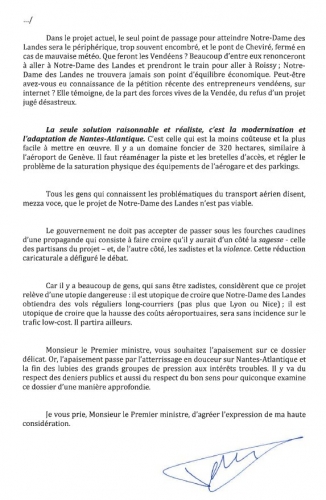

La lettre de Philippe de Villiers au Premier ministre au sujet de Notre-Dame des Landes

Philippe de Villiers a adressé un courrier au Premier ministre au sujet du projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame des Landes. Il rappelle qu’il y a beaucoup de gens qui, sans être zadistes, considèrent que ce projet relève d’une utopie dangereuse.

-

Conférence Dextra du 08/12 : Décomposition-recomposition du spectre politique français, par Maurice Gendre

Chers amis, chers camarades,Pour cette nouvelle conférence de Dextra, qui aura lieu ce vendredi 8 décembre, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Maurice Gendre, qui viendra nous parler de la"Décomposition-recomposition du spectre politique français"Nous vous attendons nombreux pour cette analyse pertinente et d'actualité.A vendredi ! -

Christian Cotten et l'ordre du temple solaire

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, religion 0 commentaire -

Adrien Abauzit, auteur de "La France divisée contre elle-même" (Editions Altitude) était samedi après-midi l'invité des Amis franciliens de Synthèse nationale

Face à un public nombreux et attentif : Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, Président des Amis de Synthèse nationale, Roland Hélie, Adrien Abauzit et Hugues Bouchu.

Les Amis franciliens de Synthèse nationale, dirigés par Hugues Bouchu, organisaient une conférence samedi après midi avec Adrien Abauzit qui présentait son livre "La France divisée contre elle-même". Dans les jours qui viennent, nous mettrons en ligne un reportage plus complet sur cette passionnante conférence.

Pour acheter le livre d'Adrien Abauzit cliquez ici

-

Debat Discord sur le racialisme