Le retour du roi ?

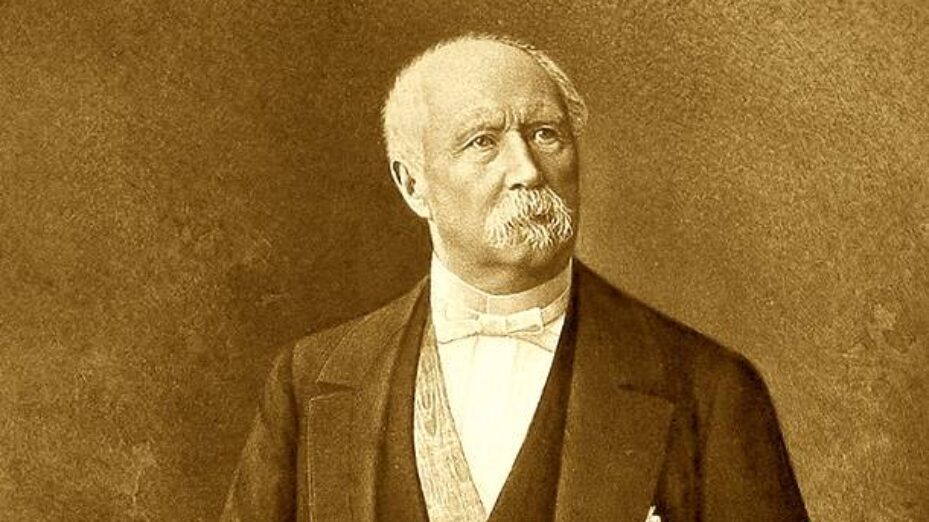

Patrice de Mac-Mahon n’était pas seulement un maréchal. Né en 1808 dans une famille aristocratique d’origine irlandaise, il fait une carrière militaire brillante. Officier sous la monarchie de Juillet, il s’illustre en Algérie, participe à la guerre de Crimée et se couvre de gloire à la bataille de Magenta en 1859, pendant la campagne d’Italie. Cette victoire lui vaut son titre de duc. Fait maréchal de France sous Napoléon III, il devient l’un des officiers les plus respectés de son temps.

En 1870, après la défaite de Sedan, Mac-Mahon, blessé au combat, se charge de réprimer la Commune de Paris et de restaurer l’ordre. Fort de cet acte, c’est à lui qu’une Assemblée nationale dominée par des monarchistes et des conservateurs confie, en mai 1873, la présidence de la République après la chute d’Adolphe Thiers. Pour ces députés, le maréchal incarne une solution d’attente : un président loyal aux monarchistes, censé préparer le retour du roi.

Mais des événements viennent contrarier ces plans. Les profondes divisions entre légitimistes et orléanistes, la fermeté du comte de Chambord sur le refus de reconnaître le drapeau tricolore, symbole de 1789, et la montée en puissance d’un bloc républicain de plus en plus structuré rendent impossible toute troisième Restauration. Mac-Mahon, loyal à la légitimité monarchique mais conscient des équilibres politiques, reste alors à la tête d’un régime dont l’Assemblée est toujours majoritairement monarchiste mais dans un pays de plus en plus républicain.

Nouvelle république

La présidence de Mac-Mahon porte l’empreinte de cet entre-deux. En novembre 1873, l’Assemblée nationale, toujours majoritairement monarchiste, vote la promulgation du septennat en faveur du mandat de Mac-Mahon, afin de gagner le temps nécessaire à l'hypothétique retour d’un autre roi que le comte de Chambord. Ce compromis institutionnel visait à maintenir ouverte la possibilité d’une Restauration et offrait presque le rôle de régent au Président.

Cependant, ce délai profite surtout aux républicains. Ils réussissent à consolider leurs positions et préparent la fondation d’un régime stable. Ainsi, les lois constitutionnelles de 1875 fixent l’organisation des pouvoirs publics et instaurent un régime parlementaire où le président de la République est élu par les deux chambres réunies en Assemblée nationale, les représentants de cette dernière étant élus au suffrage universel.

Mac-Mahon, homme d’ordre et monarchiste fidèle, n’avait pas la fibre politique des républicains parlementaires. Il cherche à gouverner avec des ministères conservateurs, persuadé que la majorité rurale du pays soutiendra une orientation traditionnelle. Mais cette stratégie se heurte frontalement à la dynamique électorale républicaine.

Coup de force raté

La crise majeure de son mandat éclate le 16 mai 1877. Refusant de collaborer avec une Chambre des députés désormais majoritairement républicaine, Mac-Mahon remercie le président du Conseil, Jules Simon, et le remplace par le duc de Broglie, monarchiste convaincu. Ce geste, perçu comme un acte de défiance envers le Parlement, provoque une confrontation directe entre l’exécutif et le législatif.

S’appuyant sur ses prérogatives constitutionnelles, Mac-Mahon dissout alors la Chambre des députés et convoque de nouvelles élections, espérant renverser la majorité républicaine. Mais son calcul se révèle erroné : les électeurs votent en faveur des républicains. Leur leader, Gambetta, déclare : « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. »

Face à ce désaveu, Mac-Mahon tente encore de gouverner avec des ministères conservateurs, mais l’absence de soutien parlementaire rend sa situation intenable. Constatant qu’il n’a plus la confiance des élus et du peuple ni la possibilité d’imposer une orientation monarchiste à la France, il présente sa démission le 30 janvier 1879. Son départ marque la fin des espoirs de restauration monarchique.

Après sa démission, Mac-Mahon décide de se retirer de la vie politique. Il demeure une figure respectée mais s’éloigne volontairement des affaires. Il partage ainsi ses dernières années entre Paris et son château à Montcresson, consacrant son temps à sa famille et à l’écriture de ses mémoires. Après son décès, le 17 octobre 1893, ses obsèques sont célébrées avec les honneurs militaires dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides où il fut inhumé, rejoignant ainsi les grandes figures militaires de la nation. Celles qui, comme lui, ont marqué l’histoire et le destin de la France.