culture et histoire - Page 1526

-

La Métaphysique 2 Thalès , Heraclite , Démocrite

-

Manifeste de Gabriele d'Annunzio au peuple français

Fiume, 22 septembre 1919 - Ce soir, à sept heures, dans son palais, Gabriele d’Annunzio nous a remis, à mon ami Tudesq et à moi - seuls journalistes entrés dans Fiume -, le texte du message ci-joint, afin que par nos soins, a-t-il dit, « ce message soit porté au peuple français ». Il a déposé ensuite, entre mes mains, le destinant uniquement à l’Excelsior, l’autographe de ce manifeste. (Albert Londres).

Au Peuple français,

“Frères de France, vous savez ce que nous avons fait, sous l’inspiration et la protection de notre Dieu.

La plus italienne des villes d’Italie, aujourd’hui plus italienne que Vérone ou Pise ou Pérouse ou toute autre commune insigne, était perdue pour nous, sous la menace de toutes les profanations et de toutes les violations.

J’étais malade dans mon lit. Je me suis levé pour répondre à l’appel. Les forces ne m’ont pas abandonné. Moi et mes compagnons, nous avons tous obéi à l’esprit et, par lui, nous avons surmonté tout empêchement et toute misère.

L’esprit a accompli le prodige. En quelques heures, sans coup férir, je me suis emparé de la ville, du territoire, des navires et d’une partie de la ligne d’armistice. Les soldats envoyés contre moi avec les armes passent de mon coté avec les armes. La contagion, l’ardeur et de la générosité est soudaine. Fiume n’est qu’une forge d’héroïsme, comme jadis le mont Grappa. Les héros viennent respirer ici l’élément même de leurs âmes. Les blessés, les mutilés, les aveugles accourent pour offrir tout ce qui leur reste. Tous les combattants sans reproche sont attirés par ce feu qui jamais ne faiblit. Les cicatrices flamboient. Le drapeau est hissé à la cime de la volonté humaine et surhumaine de souffrir, de lutter, de résister.

Frères de France, tout ce que je dis est attesté par tous ceux qui ont vu et entendu.

On connaît désormais la passion de Fiume. Il y a des confesseurs et des martyrs. Toute démonstration et toute récrimination seraient aujourd’hui inopportunes et vaines.

Je suis décidé à tenir et à défendre la ville jusqu’au bout, avec toutes les armes. Nous sommes prêts à mourir de faim dans ses rues, à nous ensevelir sous ses ruines, à brûler dans ses maisons incendiées, à nous moquer de toutes les menaces et à braver en riant les morts les plus cruelles.

A cette condition - les bons combattants fiançais le savent, à leur gloire-, on est invincible. D’autres, après moi, vont bondir.

Ceux qui pendant des années et des années de tristesse ont suspendu des couronnes en deuil aux statues des villes esclaves, peuvent-ils nous blâmer, nous condamner ?

Frères de France, je ne vous demande pas que vous ralliiez à notre cause qui est la plus belle du monde.

Le combattant qui se dévoua ardemment à la vôtre en août 1914, le même qui ne s’éloigna de l’Ile-de-France que pour aller prêcher la guerre en mai 1915, le même qui survola le front de l’Aisne en septembre 1918, celui-là même vous salue sans espoir ni crainte, du haut de la ville assiégée”. (22 septembre 1919, Gabriele d’Annunzio)

Extrait de l’Equipée de Gabriele d’Annunzio, Albert Londres, Arléa poche, 2010.A lire aussi sur Engarda

-

Pour que vive mon village (Docu)

On trouve en France plus de 30 000 villages. Beaucoup sont confrontés à la baisse de leur population qui, par conséquence, entraîne la fin des services de base.Mais les Français sont attachés à leurs communes. Dans le Finistère, Virginie et Christophe ont créé un service d’épicerie ambulante pour redynamiser le secteur. Le maire de Siaugues, lui, cherche un médecin pour son village auvergnat. A l’Hospitalet-près-l’Andorre, les habitants se mobilisent pour éviter la fermeture de l’école et de sa classe unique. Enfin, à Tanaron, des passionnés se retrouvent chaque année pour préserver les murs de ce hameau provençal.

Réalisé par Camille Robert (France 2013)

-

Pour en finir avec la civilisation occidentale

« Cette Europe qui, dans son incalculable aveuglement, se trouve toujours sur le point de se poignarder elle-même, écrit Martin Heidegger dans son Introduction à la métaphysique, est prise aujourd’hui dans un étau entre la Russie d’une part et l’Amérique de l’autre. La Russie et l’Amérique sont, toutes les deux, au point de vue métaphysique la même chose : la même frénésie de l’organisation sans racine de l’homme normalisé. Lorsque le dernier petit coin du globe terrestre est devenu exploitable économiquement [...] et que le temps comme provenance a disparu de l’être-là de tous les peuples, alors la question : « Pour quel but ? Où allons-nous ? Et quoi ensuite ? » est toujours présente et, à la façon d’un spectre, traverse toute cette sorcellerie. »

Dans les campagnes françaises, on ne danse plus la gigue ou la sardane les jours de fête. Le juke-box et le flipper ont colonisé les derniers refuges de la culture populaire. Dans un collège allemand, un garçon de dix-huit ans achève de crever d’overdose, recroquevillé au fond d’une pissotière. Dans la banlieue de Lille, trente Maliens vivent entassés dans une cave. A Bangkok ou à Honolulu, vous pouvez, pour cinq dollars, vous envoyer une fillette de quinze ans. « Ce n’est pas de la prostitution puisque toute la population le pratique », précise une brochure touristique américaine. Dans la banlieue de Mexico, une firme américaine de production de skate board licencie une centaine d’ouvrières. Houston estime qu’il est plus rentable de s’installer à Bogota...

Tel est le visage hideux de la civilisation qui, avec une logique implacable, s’impose à tous les continents, arasant les cultures sous un même mode de vie planétaire et digérant les contestations sociopolitiques des peuples qui lui sont soumis dans les mêmes habitudes de mœurs (standard habits). A quoi sert, en effet, de crier US go home si l’on porte des jeans ? Pour Konrad Lorenz, cette civilisation a trouvé pire que l’asservissement ou l’oppression : elle a inventé la « domestication physiologique ». Et plus efficacement que le marxisme soviétique, elle réalise une expérience sociale de fin de l’histoire. Avec pour objectif d’assurer partout le triomphe du type bourgeois, au terme d’une dynamique homogénéisante et d’un processus d’innovation culturelle.

Cette civilisation dans laquelle les peuples d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine sont aujourd’hui englués, il nous faut bien la désigner par son nom : c’est la civilisation occidentale. La civilisation occidentale n’est pas la civilisation européenne. Elle est le fruit monstrueux de la culture européenne, à laquelle elle a emprunté son dynamisme et son esprit d’entreprise, mais à laquelle elle s’oppose fondamentalement, et des idéologies égalitaires issues du monothéisme judéo-chrétien. Elle s’accomplit dans l’Amérique qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lui a donné son impulsion décisive.

Il convient dès lors de distinguer la civilisation occidentale du système occidental, celui-ci désignant la puissance qui entraîne l’expansion de celle-là. Le système occidental ne peut en outre être décrit sous les traits d’un pouvoir homogène et constitué en tant que tel. Il s’organise en un réseau mondial de micro-décisions, cohérent mais inorganique, ce qui le rend relativement insaisissable et, partant, d’autant plus redoutable. Il regroupe notamment les milieux d’affaires des pays membres de l’OCDE, les états-majors d’une centaine de firmes transnationales, un fort pourcentage du personnel politique des nations « occidentales », les sphères dirigeantes des « élites » conservatrices des pays pauvres, une partie des cadres des institutions internationales, et la plupart des rouages supérieurs des institutions bancaires du monde « développé ».

Le système occidental tient son épicentre aux Etats-Unis. Il n’est pas d’essence politique ou étatique, mais procède par mobilisation de l’économie. Négligeant les Etats, les frontières, les religions, sa « théorie de la praxis » repose moins sur la diffusion d’un corpus idéologique ou sur la contrainte que sur une modification radicale des comportements culturels, orientés vers le modèle américain.

Guillaume Faye, Eléments n°34, automne 1980

http://www.oragesdacier.info/2014/08/pour-en-finir-avec-la-civilisation.html

-

Auguste (63 av. J.-C. - 14) Le maître du monde

César et Auguste, deux destins très différents

L'empereur Auguste est traditionnellement associé dans l'imaginaire occidental à son grand-oncle et père adoptif Jules César.

Les empereurs romains qui leur ont succédé pendant quatre ou cinq siècles n'ont jamais manqué d'associer les deux noms à leur titulature :César Auguste... et nous nous les remémorons chaque été enjuillet, le mois de Jules (César) etaoût, le mois d'Auguste.

Pourtant, il n'est guère de personnalités et de destins aussi dissemblables.

Jules César, dilettante issu d'une illustre famille patricienne de Rome, révéla sur le tard son génie militaire, son courage et son charisme ; promptement assassiné par ses adversaires, il eut néanmoins le temps, en cinq ou six ans, de réformer la République sénatoriale et d'ouvrir la voie au successeur qu'il s'était choisi en la personne de son petit-neveu.

Auguste, de son vrai nom Octave, est le fils d'un notable romain et de la nièce de César. Il a seulement 19 ans à la mort de celui-ci, en 44 av. J.-C.. Il va user de toutes les ressources de son esprit rusé pour éliminer ses rivaux et ses propres alliés et assurer sur Rome et ses immenses possessions un pouvoir sans partage.

Retors et brutal, homme à femmes quelque peu pervers, pleutre sur le champ de bataille, cruel à l'égard des vaincus, Octave témoigne néanmoins dès ses jeunes années d'une habileté politique qui lui permet de l'emporter sur de fortes personnalités, des hommes mûrs et des guerriers tels que Brutus, Marc Antoine et Cicéron.

À la différence de César, il a l'habileté de respecter les formes républicaines du régime et de ne jamais prétendre à la monarchie, de façon à ne pas contrarier les ambitions personnelles du millier de sénateurs qui aspirent à suivre la carrière des honneurs jusqu'au consulat. Il se contente de concentrer entre ses mains toutes les magistratures utiles et se satisfait du titre dePrinceps senatus(le« premier du Sénat ») qui lui est attribué en 28 av. J.-C. (nous en avons tiré le motprince).

Une fois son pouvoir bien établi, il va cultiver jusqu'à sa mort l'image d'un patriarche bienveillant et aux moeurs frugales, attentif à préserver la paix civile et soucieux d'éviter les guerres de conquête inutiles.

L'empire romain à son apogée

Cliquez pour agrandir

Cette carte montre l'empire romain dans sa plus grande extension (fin du Ier siècle après J.-C.). Au centre de cet immense empire était la mer Méditerranée, que les Romains appelaient avec orgueil et non sans justesseMare Nostrum(Notre mer). Cet empire est aujourd'hui éclaté en États rivaux que divisent la langue, la politique, la religion, la société et l'économie.De la République auprincipat

Né le 23 septembre de l'an 63 av. J.-C. sur le mont Palatin, quartier aristocratique de Rome, Octave est le fils de Gaius Octavus, un« homme nouveau », autrement dit un représentant de la bourgoisie équestre en pleine ascension sociale.

Comme tout Romain bien né, le jeune homme va faire ses humanités en Grèce, en l'occurence à Apollonie d'Illyrie. C'est là qu'il apprend de sa mère Atia l'assassinat de son grand-oncle puis, dans un message ultérieur, sa désignation comme héritier ! Il est jeune, de santé fragile, n'a pas de partisans ni d'armée mais seulement quelques amis fidèles et habiles : Agrippa, Mécène, Rufus.

Il doit affronter d'une part les assassins de César, guidés par les sénateurs Brutus et Cassius ainsi que Sextus Pompée, commandant de la flotte ; d'autre part Marc Antoine, un solide quadragénaire qui a pour lui le prestige militaire. Il est assisté de Lépide, le maître de la cavalerie de César.

Le jeune homme, qui se fait désormais appelerCaius Julius César mais que l'on appelle aussiOctavien, va devoir jouer serré. Il obtient au Sénat le soutien de Cicéronet soigne sa popularité en distribuant les biens de César. Avec l'aide financière de Mécène, il lève des légions et se fait attribuer illégalement par le Sénat un commandement militaire, l'imperium proconsulare.

Les légions de Marc Antoine et Octave s'affrontent sous les murs de Modène le 21 avril 43 av. J.-C.. Le premier est défait et aussitôt déclaré ennemi public par le Sénat.

Octave profite de son avantage et, nonobstant sa jeunesse, réclame rien moins que le consulat, stade suprême de la carrière des honneurs. Pour appuyer ses prétentions, il marche sur Rome et rallie à lui les trois légions que le Sénat lui oppose. Dans la curie où les sénateurs tentent encore de résister à Octave, un centurion montre son glaive :« Si vous ne le faites pas consul, celui-ci s'en chargera ! ». Voilà Octave consul à 20 ans, le 9 août 43 av. J.-C. !

Le jeune intrépide juge sa situation malgré tout fragile et choisit de négocier avec le parti césarien. C'est ainsi qu'Octave, Marc Antoine et Lépide font alliance à Bologne le 11 novembre 43 avant J.-C. et forment un second triumvirat, à l'imitation de celui qui avait rapproché très provisoirement Pompée, César et Crassus 17 ans plus tôt.

Ils proscrivent les républicains prétendument coupables d'avoir comploté contre César, y compris Cicéron, puis se lancent à la poursuite de Brutus et Cassius. La bataille décisive a lieu à Philippes, en Grèce. Elle est gagnée haut la main par Marc Antoine, Octave s'étant fait porter pâle au moment crucial.

Les triumvirs renouvellent leur alliance à Brindes (aujourd'hui Brindisi), en octobre 40 avant J.-C., et se partagent le monde romain. À Marc Antoine l'Orient, à Octave l'Occident, à Lépide l'Afrique. En gage de réconciliation, Marc Antoine, qui vient de perdre Fulvie, épouse la soeur aînée de son rival, Octavie.

Il s'ensuit une longue trêve que savourent les Romains. Octave en profite pour affermir son autorité à Rome et en Italie. Il fait usage de la flotte d'Antoine pour vaincre Sextus Pompée en Sicile, à Nauloque, le 3 septembre 36 av. J.-C., et confisque aussi les possessions africaines de Lépide mais laisse à celui-ci le titre de grand pontife (ordonnateur des cérémonies religieuses).

En 32 enfin vient l'heure des comptes. Cléopâtre a repris son ascendant sur Marc Antoine et les deux amants réorganisent à leur façon les provinces orientales de Rome et l'Égypte.

À Rome, Octave a beau jeu de dénoncer une trahison d'Antoine au profit de Cléopâtre. Il obtient du Sénat qu'il déclare la guerre à cette dernière.

Ainsi la guerre civile prend-elle l'allure d'une guerre contre l'étranger. Elle va aboutir à la défaite navale de Marc Antoine et Cléopâtreà Actium, grâce au génie stratégique d'Agrippa.

Après la prise d'Alexandrie d'Égypte, Antoine et Cléopâtre n'ont plus d'autre issue que la mort.

Libéré de ses rivaux, Octave peut célébrer à Rome, le 15 août 29 avant J.-C., le triomphe dû à un général vainqueur.

Il s'octroie dès lors un pouvoir quasi-absolu grâce au cumul indéfiniment renouvelé des plus hautes fonctions de la République.

La République romaine se transforme en quelques années en un« empire »qui ne dit pas son nom, ou plus précisément en un« principat »(avec un homme tout-puissant à sa tête) sans que ses structures traditionnelles aient été en apparence modifiées !

Une monarchie qui ne dit pas son nom

Pour commencer, Octave obtient du Sénat, comme César, le droit de porter à vie le titre d'Imperator (d'où nous avons tiré le mot empereur).

Ce titre désigne usuellement un général investi de l'imperium. C'est un pouvoir à caractère militaire mais aussi juridique et sacré conféré par le Sénat à un général avant de partir en campagne. Il lui est retiré à son retour à Rome, dans les limites du pomerium, l'enceinte sacrée délimitée selon la légende par la charrue de Romulus.

Par ailleurs, après la fin du deuxième triumvirat, le nouvel homme fort de Rome se voit réattribuer dix années de suite le consulat (qu'il partage à chaque fois avec un quelconque notable).

À partir de l'an 28 av. J.-C., Octave est officiellement considéré commePrinceps senatusou premier sénateur (d'où nous avons tiré le motprince).

L'année suivante, le 16 janvier de l'an 27 av. J.-C., le Sénat romain lui décerne le surnom Augustus (Auguste) habituellement réservé aux divinités. Ce titre honorifique désigne celui qui agit sous de bons auspices.

Le prince impose une réorganisation des provinces.

Au Sénat, les provinces les plus anciennes, pacifiques et désarmées, avec un proconsul à leur tête ; à lui, les provinces les plus récentes, avec la force armée qu'elles nécessitent et un légat à leur tête.

Il a de la sorte autorité sur les trois provinces de Gaule, d'Espagne et de Syrie ainsi que sur leurs armées, éliminant pour longtemps le risque qu'un général ne se pose en rival. Il sera quelques années plus tard élargi à tout l'empire, y compris à la ville de Rome !

En 23 av. J.-C., à la suite d'une grave maladie, Auguste se fait attribuer lapuissance tribunicienneà vie, autrement dit tous les attributs d'un tribun de la plèbe, fonction qu'il lui est interdit de cumuler avec ses autres magistratures.

Elle lui garantit l'inviolabilité et lui donne le droit de proposer des lois au Sénat et d'opposer sonvetoà celles qui lui déplaisent, lacensurel'autorisant à dresser les listes de sénateurs, de chevaliers et de citoyens.

À la mort de Lépide, en 12 avant J.-C., Auguste est enfin élugrand Pontifeet devient à ce titre le chef de la religion et l'ordonnateur des cérémonies. On l'honore sur les autels et plusieurs cités provinciales vont jusqu'à le déifier.

Le prince n'est bientôt plus désigné que sous l'appellationImperator Cesar Augustus.

Le « Père de la Patrie »

Assuré de son pouvoir sur Rome et l'ensemble de ses possessions, Auguste professionnalise l'armée avec des volontaires engagés pour vingt ans qui reçoivent en fin de carrière un lopin de terre et un pécule. Se targuant d'avoir restauré la paix, il peut fermer pour un temps le temple de Janus, consacré à la guerre et à la paix.

- Auguste, la guerre et la diplomatie :

Auguste, qui n'a aucun attrait pour les armes, lance seulement quelques guerres pour consolider les frontières. Il délègue celles-ci à ses proches Rufus et surtout Agrippa.

Le premier sera condamné à mort par le Sénat pour avoir comploté contre le prince ; le second demeurera à ses côtés jusqu'à sa mort, en 12 avant J.-C., l'assistant de son génie et acceptant même d'épouser sa fille unique, l'inconstante Julie, pour lui donner des petits-fils.

Entre les Alpes et le Danube, ses gendres Drusus et Tibère conquièrent la Rhétie, le Norique et la Pannonie. Il soumet en personne les peuples des Alpes occidentales, ce qui lui vaut un trophée à sa gloire à La Turbie, en un lieu magnifique qui domine la côte méditerranéenne et l'actuelle cité de Monaco.

À l'exception de l'Égypte, devenue l'un des joyaux de l'empire, il n'annexe pas formellement les royaumes périphériques mais les maintient sous le protectorat de Rome et fait éduquer à ses frais, dans la Ville même, les enfants des rois vaincus afin de les rallier à sa politique.

C'est le cas en Orient du royaume de Judée, gouverné par Hérode, de la Cappadoce du roi Archelaüs, du Pont et de la Petite Arménie du roi Polémon, de la Galatie, la Pisidie et la Lycaonie du roi Amyntas. En Afrique, Juba II, roi de Maurétanie, est aussi le protégé d'Auguste.

Sa principale déconvenue vient de l'échec de la tentative de conquête de la Germanie entre Rhin et Danube. Tibère et Germanicus, neveu de l'empereur, occupent ces régions mais un chef chérusque,Arminius(Hermann), piège et massacre trois légions en l'an 9 de notre ère dans la forêt de Teutoburg, près d'Osnabrück. Il en éprouva, dit-on, un tel désespoir, qu'il laissa croître sa barbe et ses cheveux pendant plusieurs mois, et qu'il se frappait parfois la tête contre les murs, en s'écriant : «Quinctilius Varus, rends-moi mes légions». Les anniversaires de ce désastre furent toujours pour lui des jours de tristesse et de deuil (Suétone, Vie des Douze Césars).

- Auguste et l'urbanisme :

Auguste s'applique à embellir Rome, laVillepar excellence, et la couvrir de monuments, grâce au concours de son fidèle Agrippa.« Il se vanta avec raison d'avoir trouvé une ville de briques et d'en avoir laissé une de marbre », (Suétone, Vie des Douze Césars).

Agrippa construit sur ses deniers propres les premiers thermes publics de Rome, sur le Champ de Mars, au nord dupomerium, l'enceinte sacrée de la ville. À proximité, il érige aussi lePanthéon, dédié à tous les dieux. Ce monument a été profondément remanié par l'empereur Hadrien et a traversé les siècles intact.

Toujours sur le Champ de Mars est érigé le Mausolée d'Auguste. Ce monument de forme conique, dont il ne reste que des ruines, est destiné à recevoir les cendres des membres de la famille d'Auguste (seules sa fille Julie et sa petite-fille Julie en seront exclues pour cause d'inconduite notoire). En 13 avant J.-C., le Sénat décide de célébrer le rétablissement de la paix par Auguste en lui vouant un autel à proximité du Mausolée. Ce bijou architectural est l'Autel de la Paix (ara pacis).

Agrippa lance aussi d'autres chantiers comme le Forum d'Auguste. Il se préoccupe aussi de la vie quotidienne en modernisant les égoûts, construisant de nouveaux aqueducs et renforçant les services de prévention des incendies, avec notamment des machines de siège destinées à détruire les bâtisses pour circonscrire au plus vite les sinistres !Les cités provinciales ne sont pas oubliées. Nîmes, par exemple, a bénéficié de grands travaux et d'un début de réalisation de son célèbre aqueduc (le pont du Gard).

Il tente aussi de réformer l'annone, une distribution gratuite de blé à 300.000 plébéiens de Rome, en essayant d'en restreindre le nombre de bénéficiaires.

Avec un million d'habitants sur 1300 hectares, dont une bonne partie occupés par les forums, temples et résidences aristocratiques, Rome apparaît comme une cité grouillante et dangereuse, tout autant que majestueuse. Sa densit de près de 100.000 habitants/km2 est cinq fois supérieure à celle du Paris intra-muros actuel.

- Culture et propagande :

Le principat voit aussi l'épanouissement de la littérature latine avec les poètes Virgile et Horace et l'historien Tite-Live, contemporains d'Auguste, Properce et Ovide, plus jeunes. C'est ainsi que Virgile compose les Georgiques en 37 avant J.-C. pour exalter le retour à la paix et les charmes de la vie rurale et, à la fin de sa vie, sur une suggestion directe d'Auguste, compose l'Énéide, un poème épique sur les origines de Rome.

L'un des plus proches amis d'Auguste, le richissime Mécène, les reçoit dans sa villa de Tibur et n'hésite pas à les aider financièrement quand cela est nécessaire. Faisant office de ministre de la Culture, il les invite à chanter les louanges du prince. Son nom est devenu un nom commun pour désigner les protecteurs des artistes !

Habile communicant, Auguste soigne son image de « Père de la Patrie », surnom octroyé par le Sénat en 2 de notre ère. Il se montre capable de clémence comme avec le jeune sénateur Cinna, petit-fils du Grand Pompée, qui projeta de l'assassiner, obtint son pardon le 5 juillet 13 avant J.-C. et finit par accéder au consulat.

Attentif aux présages et aux mythes comme la plupart de ses concitoyens, il souhaite que son règne soit assimilé à l'Âge d'Or qui doit succéder à l'Âge de Fer. Ses travaux d'embellissement urbains vont dans ce sens, de même que la réhabilitation des rites traditionnels de la religion. Du 31 mai au 2 juin 17 avant J.-C., il renoue avec le lointain passé de Rome en faisant procéder auxJeux Séculaires, les précédents ayant eu lieu en 149 avant J.-C. !Mais il s'attire des sarcasme quand il tente, avec la Lex Julia de maritandis ordinibus, d'encourager le mariage, la fidélité et la procréation dans les couches supérieures de la société romaine. Lui-même, en effet, s'adonne au sexe sans modération, vole sans scrupules les femmes de ses proches, y compris celle de son ami Mécène, n'a eu aucun enfant de sa femme Livie et doit sévir contre l'indonduite scandaleuse de sa fille unique Julie, née d'un premier mariage.Virgile exprime dans saIVe Églogue(poème bucolique) en l'honneur de son protecteur Pollion son espoir en un possible Âge d'Or :« Toi du moins, sois favorable chaste Lucine, à l’enfant naissant par lequel cessera d’abord [la race] du fer et s’élèvera la race de l’or dans le monde entier ». Ce vers va prendre une résonance particulière chez des exégètes chrétiens des siècles suivants qui y verront rien moins que l'annonce du Christ ! On ne saurait oublier en effet que c'est au temps de l'empereur César Auguste que naît à Bethléem, un petit village au sud de Jérusalem, un enfant du nom de Jésus.

Embrouilles familiales

Auguste, heureux dans presque toutes ses entreprises, a cependant échoué à assurer la transmission héréditaire du pouvoir en dépit d'une réputation méritée d'homme à femmes et d'une union heureuse mais stérile de 52 ans avec Livie Drusilla, une aristocrate qu'il a faite divorcer de son premier mari alors qu'elle portait son deuxième enfant.

Faute de fils pour lui succéder, il demande à son ami et complice Agrippa d'épouser sa fille Julie, née d'un premier mariage. Mais il a la douleur de voir mourir son gendre en 12 av. J.-C. et les deux fils d'Agrippa et Julie, les« Princes de la Jeunesse »Lucius et Caïus, en 2 et 4 après J.-C.. Faute de mieux, il adopte son beau-fils Tibère, né d'un premier mariage de Livie, un homme capable mais avec lequel il n'a guère d'affinités.

L'empereur s'éteint en pleine gloire à 76 ans, le 19 août de l'an 14 après J.-C., dans les bras de Livie. Déjà honoré comme le « Père de la Patrie », il reçoit sitôt après sa mort les honneurs de l'apothéose, c'est-à-dire qu'il est hissé au rang des divinités.

C'est en définitive Tibère qui va hériter à 56 ans de l'oeuvre immense de César et d'Auguste ! Mais avec l'accession ensuite de Caligulaauprincipat, Rome liera son destin pendant quelques décennies à une dynastie julio-claudienne, issue tout à la fois de lagensJulia (Auguste) et de lagensClaudia (Livie).

L'ouvrage incontournable est signé Suétone : Vie des douze Césars. L'auteur est un érudit né en 75, qui travailla pour l'empereur Hadrien avant d'être exilé. Son récit, vivant et non dépourvu de commérages, a forgé en bonne partie notre vision des débuts de l'empire romain. Nous lui devons en premier lieu notre classement des douze premiers empereurs : Jules César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et Domitien et le moyen mnémotechnique de s'en souvenir (un classique du collège) : Cés Au Ti Ca Vi Ves Ti Do.Bibliographie

Plus près de nous, Pierre Cosme a publié en 2005 Auguste (Perrin), une biographie limpide et didactique autant que passionnante. On peut aussi se reporter sur le hors-série richement illustré qu'a consacré à Auguste Le Figaro en 2014. Notons aussi l'excellente série télévisée Rome en 22 épisodes réalisée en 2005 par John Millius et Bruno Heller, avec une production internationale : derrière un vernis romanesque, elle donne du jeune Octavien et de Rome une image très vraisemblable.

André Larané

-

Le trésor des Nibelungen

Dans la légende germanique, Hagen tue Siegfried, enfouit le trésor des Nibelungen au fond du Rhin et bannit de la cour la veuve du héros, Kriemhild, dans la crainte qu’elle ne tente de le venger. Quel est le fondement historique de cette saga où se mêlent fidélité, trahison, pouvoir et vengeance, et qui a notamment inspiré l’oeuvre de Richard Wagner et, indirectement, celle de J.R.R. Tolkien ? Qui étaient les Burgondes qui ont servi de modèle aux Nibelungen ? Que sait-on sur Siegfried, celui que la légende fait triompher du dragon ? Historiens, linguistes et spécialistes de la culture germanique se penchent sur les sources et débusquent les faits historiques réels cachés sous la trame littéraire de la Chanson des Nibelungen.

-

In Memoriam Pierre Lagaillarde - Le député de l'Algérie Française

Les vicissitudes de l’Histoire ont fait la notoriété de Pierre Lagaillarde, qui fut au premier rang de l‘actualité du drame algérien lors des événements du 13 mai 1958, lors de l’épisode des Barricades en janvier 1960, ainsi que lors du procès qui débuta en métropole à la fin de la même année.

Cette notoriété a subi ensuite une longue éclipse, du fait de l’exil espagnol qui se poursuivit, bien au delà de la fin de la guerre civile. Mais le héros du 13 mai continua à militer pour la cause de l’Algérie française en suivant cependant une voie divergente de celle des généraux du putsch d’Avril 1961, et il fut absent des derniers combats contre le FLN et de l’exode de 1962, sans que, comme pour Jean Brune l’exilé, sa ferveur envers ses compatriote en soit diminuée.

Descendant du célèbre député Baudin qui trouva la mort sur les Barricades révolutionnaires parisiennes en 1848 (un boulevard d’Alger porta longtemps son nom) Pierre Lagaillarde était installé comme très jeune avocat à Blida depuis novembre 1951. Il y défendit la cause d’un musulman accusé de terrorisme, estimant que c’était un lampiste et que les vrais responsables n’étaient pas recherchés.

En octobre 1955, après que les actes de barbarie commis deux mois plus tôt par le FLN à Philippeville et dans le Constantinois aient soulevé l’indignation jusqu’en métropole, Lagaillarde résilie son sursis et va pendant deux ans participer aux opérations comme officier de parachutistes, ce qui lui vaudra deux citations et la Croix de la Valeur Militaire.

Il s’inscrit alors au doctorat à la Faculté de droit d’Alger et, très vite, par son autorité et son dynamisme, il est élu président de l’Association des Etudiants d’Algérie, le 2 décembre 1957. La bataille d’Alger s’est terminée victorieusement, mais un climat d’inquiétude grandit du fait de l’irrésolution des responsables politiques de Paris et du développement d’une propagande antifrançaise et pro FLN dans la presse métropolitaine.

Pierre Lagaillarde va adhérer à un comité de vigilance pour la défense de l’Algérie Française aux côtés de Robert Martel, un jeune viticulteur un peu mystique qui a adopté pour son combat le symbole du Père de Foucauld, le cœur et la croix, et de Lefebvre, Joseph Ortiz, Boutailler, et cinq ou six autres militants disposés à défendre leur sol natal. Plus tard va se joindre au groupe un éléments douteux, Léon Delbecque envoyé par Chaban-Delmas avec l’arrière-pensée – déjà – d’une récupération gaulliste de la ferveur des militants.

Après les incidents de Sakiet, les événements s’enchaînent et vont aller en s’accélérant en ce début de l’année 1958. Démission du Gouvernement de Félix Gaillard le 15 avril, suivi du départ de Robert Lacoste le 8 mai, annonce par le FLN de l’assassinat de trois soldats français prisonniers, ce qui entraîne un grand émoi à Alger. Le 12 mai, Pierre Lagaillarde se réunit avec six de ses amis au domicile de Lefèvre à Hydra. L’idée est lancée et vite retenue de passer à l’action, le lendemain, à l’occasion d’un grand rassemblement de foule prévu pour une cérémonie au Monument aux Morts d’Alger, à la mémoire des soldats assassinés.

Il faut investir le bâtiment du Gouvernement Général, symbole méprisé d’un pouvoir politique en déroute. Le lendemain soir, 13 mai, après une brève cérémonie au plateau des Glières présidée par le général Salan, en présence d’une foule considérable, voici le moment historique. Lagaillarde s’élance seul, franchit les grilles et s’élance jusqu’au haut du bâtiment, d’où il ressort, sur une étroite corniche, incitant la foule qui l’a suivi à entrer. En un clin d’œil, le bâtiment est pris d’assaut…

La suite est bien connue : formation d’un Comité de Salut Public présidé par un Massu ronchonnant (« mais alors, il y a-t-il complot ? ») avec Lagaillarde, et les principaux militants… Des militaires, aussi, Ducasse, Trinquier, Thamazo et aussi Delbecque qui s’est faufilé et qui prétend faussement être l’envoyé de Soustelle. Son adjoint Neuwirth, le roi des intrigants, l’accompagne.

Plus tard, ce dernier trahira la cause de l’Algérie française pour s’offrir une longue et fructueuse carrière de gaulliste très alimentaire. Etrange moment de l’Histoire avec la rencontre idéologique fugitive de deux hommes au destin si différent : Neuwirth, pour sa trahison, aura droit aux honneurs officiels dans l’opulence, Lagaillarde, pour sa fidélité, connaîtra l’opprobre, les prisons gaullistes et la misère de l’exil.

Quoiqu’il arrive désormais, la date du 13 mai symbolisera pour toujours un évènement unique dans notre Histoire et le plus légitime qui soit : le soulèvement d’un peuple contre un régime qui lui refusait le droit de rester français sur sa terre natale.

Dans « LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME » de 1948, n’est-il pas précisé que « nul n’a le droit de priver quelqu’un de sa nationalité de naissance ». ? Plus tard, il faudra toutes les innombrables défections, lâchetés successives, et toute l’ampleur d’une trahison historique dans un bain de sang pour venir à bout de ce droit fondamental.

Pour l’heure, Pierre Lagaillarde est devenu le héros du jour : il fait partie de la mission clandestine envoyée en métropole avec le commandant Vitasse pour rencontrer les chefs militaires de l’opération « Résurrection » destinée à faire pressions sur les Parlementaires qui rechignent à voter l’investiture de Charles De Gaulle.

Car, depuis le malheureux cri de ralliement de Salan, le 15 mai, c’est De Gaulle que l’on veut maintenant…Justement Lagaillarde, en qualité de membre du Comité de Salut Public, fait partie de la délégation qui va accueillir, à l’aéroport de Maison Blanche, Charles De Gaulle qui sera, ensuite, reçu officiellement au Palais d’été. Le programme proposé par « l’homme du destin » parait, dans l’ensemble, conforme à la ligne préconisé dans les Comités de Salut Public : alors pourquoi ne pas le suivre ?

La ratification massive de la Constitution par référendum du 28 septembre 1958 (plus de 85% en Algérie) n’apporte-t- elle pas la preuve éclatante que l’immense majorité des musulmans rejette le FLN, et veut rester française ?

De Gaulle n’avait-il pas déclaré, un mois avant, le 29 août 1958 à Alger : « Pour chacun ici répondre OUI au referendum voudra dire que l’on veut se comporter comme un Français à part entière et que l’on croit que l’évolution nécessaire de l’Algérie doit s’accomplir dans le cadre français. »(Discours et Messages de Ch. De Gaulle PLON 1970 page 40)

La véritable autodétermination la voici. ! Quelques jours plus tard De Gaulle vient le confirmer à Constantine le 3 octobre 1958 : « Trois millions et demi de femmes et d’hommes d’Algérie sans distinction de communauté et dans l’égalité totale sont venus… apporter à la France et à moi-même le bulletin de leur confiance. C’est là un fait aussi clair que la lumière du ciel ! Et ce fait est capital pour cette raison qu’il engage l’une envers l’autre, et pour toujours, l’Algérie et la France… » (Même référence -page 48)

Qui aurait pu douter alors de la sincérité de telles paroles venant de l’homme prestigieux du 18 Juin ? A la lecture de ces discours, quand on connaît l’épilogue on reste confondu d’une telle fourberie, aux conséquences si meurtrières.

Il y avait bien, certes, des Algérois de la génération précédente qui, se rappelant la bassesse des procédés employés par De Gaulle pendant la guerre pour éliminer le général Giraud, n’avaient pas confiance. Lagaillarde, malgré son jeune âge, (il avait 27 ans), était-il de ceux-là ? Peut-être voulait-il continuer son action plus efficacement à Paris, jouer le jeu à fond C’est apparemment en toute confiance qu’il se présente aux élections de novembre 1958 où il est élu député d’Alger-Ville sur une liste Algérie Française, avec René Vinciguerra, Mourad Kaouah et Ahmed Djebbour.

La nouvelle Assemblée se réunit au Palais Bourbon le 9 décembre. Le groupe gaulliste UNR est dans la ligne Algérie française de son leader moral, Michel Debré, de même que la grande majorité des députés des départements d’Algérie (71 dont 45 Musulmans) qui se groupent sous l’étiquette Unité de la République.

Celle-ci, avec L’UNR et les Indépendants, forme une majorité assez massive et cohérente pour refuser toute déviation. Mais, au bout de quelques mois, Lagaillarde et ses amis vont constater qu’en fait De Gaulle mène, seul, toute la politique algérienne qui échappe au Parlement. Il intervient alors à la tribune pour parler de « l’incompétence de fait où en est réduite cette Assemblée ».

Mais la majorité des élus d’Algérie fait confiance au Chef de l’Etat. Rien de plus émouvant et tragique que l’intervention de Ali Mallem, député de Batna, le 9 Juin 1959 à l’Assemblée « Nous l’avons suivi (De Gaulle) parce que c’est un visionnaire, un patriote Avec lui toutes les promesses ont été réalisée : la meilleure preuve c’est notre présence ici ». (Michèle Salinas « L’Algérie au Parlement » Ed Privat-1987- page 103)

Hélas, le 3 juillet 1962, par un décret parfaitement illégal, De Gaulle déclarera Ali Mallem, député français musulman, interdit dans cette même Assemblée, où il siégeait légalement depuis 4 ans, déchu de son mandat avec tous les élus d’ Algérie qui seront, par ailleurs, menacés de mort par le FLN …

Dans son discours, dit d’autodétermination, du 16 Septembre 1959, De Gaulle jette le masque. Il veut installer le FLN à Alger, mais il va jurer ses grands dieux du contraire, ce qui va en abuser plus d’un, surtout chez les militaires.

Comment le croire ? A Alger où l’on ne se doute pas de l’impuissance totale du Parlement en matières d’Affaires algériennes, le député Pierre Lagaillarde est critiqué par certains : serait-il devenu victime, ou complice, du système ?

Il va réagir, marquer sa ferme opposition au processus d’autodétermination qui va faire le jeu du FLN, et reprendre contact avec les généraux Salan, Jouhaud, Zeller, ce dernier venant de démissionner de son poste de chef d’état major.

A Alger, Lagaillarde participe à la création du Comité d’Entente des Mouvements Nationaux qui a ses prolongements en métropole. En janvier 1960 éclate l’affaire Massu qui est rappelé en métropole pour avoir dit, avec maladresse, à un journaliste allemand qu’il n’était pas d’accord avec la politique algérienne de son patron, piège probable dans lequel le malheureux est tombé.

Une grande manifestation de protestation est prévue le 24 janvier à Alger, à l’occasion de laquelle Pierre Lagaillarde va être projeté de nouveau au premier plan de l’actualité.

Le député d’Alger-ville a contacté des hommes décidés : Joseph Ortiz, Jean-Jacques Susini, son successeur à la présidence des étudiants d’Alger, des militaires comme Gardes et Argoud Peut-être ces derniers sont-ils trop optimistes sur les sentiments des cadres ?

Lagaillarde décide d’occuper en force la Faculté d’Alger et d’en contrôler les entrées par des barricades, vieux réflexe révolutionnaire qui a fait la gloire de toutes les Républiques françaises.

Ce sera le réduit des Facultés. Est-ce une réédition de mai 1958 ? Cette fois les CRS débonnaires sont remplacés par les gardes mobiles plus hostiles.

Autre difficulté : le général Challe ne voit pas cette manifestation d’un bon œil. Le service d’ordre des paras est favorable à la foule, mais les hommes de Debrosse ont « reçu des ordres » et le successeur de Massu, le Général Crépin et ses adjoints Coste et Fonde, sont des gaullistes inconditionnels très hostiles aux foules d’Alger. Non rien ne rappelle le climat exceptionnel de mai 1958.

Le décor, pourtant, ne parait-t-il pas le même, avec les mêmes acteurs ? En ce dimanche après midi la foule est bien là, dense, plus tendue peut-être, les anciens combattants avec leurs drapeaux, les U.T. en tenues.

Le drame de la fusillade va éclater en fin d’après midi : 20 morts et 147 blessés. Qui a tiré le premier ? « Tir dans le dos des gardes mobiles par des éléments venus la veille de Paris pour déclencher l’ouverture du feu et la riposte » dira le Colonel Sapin Lignières, patron des U.T., version la plus vraisemblable car, de cette « émeute », De Gaulle va tirer, dans l’opinion métropolitaine, un profit considérable.

Dans la ville atterrée par ce drame, chacun campe sur ses positions. Pour Lagaillarde et Ortiz c’est l’échec. Après l’intervention de Charles De Gaulle du 27 janvier, Challe, encore hésitant, bascule du côté du pouvoir .Il commet probablement, de bonne foi, l’erreur de sa vie. Les deux camps retranchés devront se rendre.

Le 1er février 1960, Pierre Lagaillarde sort, la tête haute, du camp retranché, tandis que les paras de Dufour lui rendent les honneurs. Le soir même, il est emmené en métropole pour un long séjour à la Santé.

Lors du procès des Barricades, en décembre 1960, le plaidoyer de Me Denise Macaigne, avocate de Pierre Lagaillarde, sera le plus émouvant : « Condamner l’accusé c’est condamner l’Algérie. Condamnez donc la sévèrement comme on a osé vous le demander. Devant l’Histoire qui est en train de se faire vous serez ceux qui auront condamné l’Algérie qui supplie la France de la laisser française. Alors ne pleurez pas ? dans votre vieillesse de soldat, le jour affreux où vos fils, pour ne pas vous blesser, obstinément se tairont devant vous »...

Mis en liberté provisoire, Lagaillarde partira pour l’Espagne où il restera longtemps après la fin du drame, condamné par contumace à dix ans de prison. Dans cette tragédie qui connut tant de trahisons et de crimes, Pierre Lagaillarde doit rester pour nous le témoin exemplaire d’une fidélité à un combat qui fut le plus juste et le plus désintéressé, celui où l’infamie vient accabler le vainqueur, tandis que l’honneur couronne le camp du vaincu !

La politique algérienne de Charles De Gaulle, qui a abandonné délibérément tant de ses compatriotes aux massacres les plus barbares, restera pour nous un crime inexpiable « Qui répondrait, en ce monde, à l’obstination du crime, si ce n’est l’obstination du témoignage ? » Albert Camus.

source : clan-r.org

-

émission cogito: Epicure

-

Le 23 août 1939 : pacte germano-soviétique et devoir d’oubli !

Car comme chacun le sait l’Histoire est écrite par les plus puissants et les vainqueurs qui masquent leurs turpitudes et leurs crimes –dont celui de Katyn, attribué pendant 50 ans aux Allemands par les juges du Tribunal de Nuremberg, alors que c’était bien les troupes de l’URSS qui étaient coupables- afin de salir encore plus les vaincus. Contrairement à ce que les gouvernements tentent de nous faire croire, le Bien n’est pas forcément où l’on pense et le Mal souvent très éloigné de ce que l’on veut bien nous montrer.

Il y a déjà 75 ans!

Deux hommes sont à la manœuvre. Joachim VON RIBBENTROP, Ministre des Affaires Etrangères du 3ème Reich allemand, de 1938 à 1945. Le tribunal de Nuremberg le condamna à mort et il fut pendu en 1946. Viatcheslav Mikhaïlovitch SKRIABINE dit MOLOTOV, Commissaire du peuple aux Affaires Etrangères soviétiques de 1939 à 1949, puis de 1953 à 1956. Fidèle de Staline, il fut écarté du pouvoir en 1957 pour avoir voulu éliminer Nikita Khrouchtchev (autre grand humaniste). Il meurt dans son lit en 1986, à l’âge de 96 ans.

Le 23 août 1939, ils signent à Moscou le traité de non agression conclu entre l’Allemagne et l’URSS, dont une annexe prévoit le partage de la Pologne.La mémoire à l’endroit.

Et pendant plus de sept décennies, aucun prof d’Histoire, de Lille à Nice ou de Colmar à Biarritz, n’a jamais appris à ses élèves que le 24 août 1939 le quotidien « L’Humanité » salue dans ce pacte « une politique à la fois énergique et intelligente, seule conforme à la cause de la paix… ».

Mais le 26 septembre 1939, le PCF est dissous par le gouvernement.

Le 28 septembre, un nouveau traité est signé entre l’Allemagne et l’URSS, après l’invasion de la Pologne, « traité d’amitié et de délimitation des frontières » qui permet ainsi à Moscou et à Berlin de resserrer leurs liens politiques et économiques.

Le 1er octobre, Jacques DUCLOS, premier secrétaire du PCF écrit à Edouard HERRIOT, président de l’Assemblée nationale, pour exiger l’ouverture de négociations de paix avec l’Allemagne.

Le 4 octobre, c’est Maurice THOREZ, numéro 1 du PCF qui déserte sa compagnie pour s’enfuir à Bruxelles, avant de s’installer à Moscou jusqu’en août 1944.Mois après mois, les communistes français et leurs complices en Italie, ou en Belgique ont été, au début de la seconde guerre mondiale les véritables collaborateurs du 3ème Reich. Du haut en bas de la hiérarchie du PCF, c’est avec conviction et allégresse que les militants appelaient au défaitisme et à la désertion. Dans les usines d’armement, les communistes et leurs complices sabotent le matériel ce qui contribuera à tuer d’innombrables compatriotes en mai 1940.

« Non à la guerre impérialiste », et « Contre les impérialistes de Londres et de Paris » peut-on lire dans la prose clandestine de l’Humanité.Le 18 juin 1940, la direction clandestine du Parti Communiste Français a très clairement défini sa position : du côté de l’alliance Hitler-Staline !

Le 14 juillet 1940, on peut lire dans le quotidien communiste interdit, l’Humanité : « Au sujet de la fraternité franco-allemande, les conversations amicales entre travailleurs parisiens et soldats allemands se multiplient. Nous en sommes heureux ! ».

OUI, les communistes français (et européens) ont été les premiers collaborateurs avec l’Allemagne nationale-socialiste, aidés par les valets de la finance apatride, et ce, jusqu’au 22 juin 1941 – soit pendant presque 2 ans – ils ont encouragé et soutenu la politique menée par Adolf Hitler.

Aujourd’hui, les marxistes et leurs alliés peuvent tout juste « fermer leur gu..le », arrêter de nous donner des leçons de civisme ou de patriotisme et retourner dans les poubelles de l’Histoire ! Crapules !Pieter KERSTEN

-

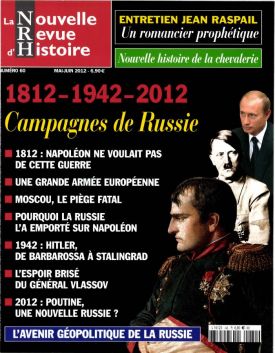

NRH #60: Campagnes de Russie

Notre dossier s’articule autour de trois campagnes très différentes. D’abord celle de 1812 ayant Napoléon pour acteur principal, face au mystérieux empire russe. Puis la campagne de 1941-42 avec Hitler en conquérant malchanceux face au peuple russe moins uni qu’on ne l’a dit. Enfin, si l’on accepte de jouer sur les mots, un troisième volet prend prétexte de la campagne électorale de 2012 pour évoquer l’avenir de la Russie après l’effrayant bilan de soixante-dix ans de communisme[...].

La suite: http://www.dominiquevenner.fr/2012/05/1812-1942-2012-camp...

Edito de la Nouvelle Revue d’Histoire n°60 – avril-mai 2012

L’histoire parallèle de la Russie et de l’Europe rejoint les commémorations de 1812 pour réveiller un passé oublié. Le hasard des millésimes et de troublantes similitudes imposent ainsi le rappel de 1942, l’année de Stalingrad, venant après l’opération Barbarossa de 1941.

À la tête de la Grande Armée, Napoléon traversa le Niémen le 24 juin 1812. Cent trente ans plus tard, à deux jours près, les Panzer d’Hitler en firent autant. Les conséquences furent plus lentes à venir, mais dans des proportions bien pires pour tous les belligérants. Quant aux causes, on sait qu’elles se ressemblaient étrangement. Faute de pouvoir atteindre l’Angleterre protégée par son insularité, les deux assaillants s’en prirent à la Russie, son allié principal sur le continent.

Avec un peu d’agilité, comment ne pas relier par la pensée les immenses conflagrations de 1812 et 1942 dont la Russie fut le théâtre et l’événement fort différent et en apparence infime du 4 mars 2012 ? Qu’elle plaise ou déplaise, l’élection de Vladimir Poutine à la présidence de son pays n’est pourtant pas un fait négligeable. Sa signification a une autre portée que les rites périodiques des vieilles démocraties « occidentales ». Cette élection confirme un effort entrepris depuis une douzaine d’années pour arracher la Russie au gouffre mortel où l’avaient précipitée soixante-dix ans de communisme, suivis des dix années de chaos et de pillage eltsiniens (1). Que l’on s’en indigne ou que l’on s’en félicite, par son discours de Munich du 10 février 2007 et les choix qui l’ont accompagné, le président Poutine a également inauguré un surprenant retour à l’ancienne tradition européenne des relations entre les États. Dans cette tradition, les États, petits ou grands, étaient considérés comme souverains et seuls juges de leurs lois et de leur façon de gouverner. Cela excluait tout droit d’ingérence d’autres États nécessairement plus puissants. Un droit qui masque toujours des visées impériales sous des prétextes humanitaires. Les Etats-Unis ont pu de ce fait intervenir militairement dans les affaires intérieures de l’Irak pour en contrôler les ressources pétrolières, alors que la réciproque n’était pas vrai. C’est à cette loi du plus fort, fardée de pieuse « morale », que la nouvelle Russie, soucieuse de sa souveraineté, entend semble-t-il mettre un terme. Cela dérange (1). Mais si l’on prend soin de conserver un peu de mémoire historique, un tel souci peut se comprendre. Au cours de son histoire, la Russie fut parfois conquérante, mais elle fut aussi très souvent placée sous la menace de conquêtes. Avant les cruels épisodes de 1812 puis de 1941-1945, la Russie avait été plusieurs fois envahie ou menacée. Par les Mongols, fort longtemps, les Lithuaniens que repoussa Alexandre Nevski, ou encore par les Suédois de Charles XII.

Ces faits sont bien connus, mais plus ou moins oubliés. Notre dossier les rappelle. C’est l’originalité de La Nouvelle Revue d’Histoire depuis sa création, voici dix ans cette année, que de réveiller ce que d’autres préfèrent dissimuler.

Au début du siècle dernier, dans une préface à une nouvelle traduction duFaust de Goethe, Anatole France avait écrit quelques vérités qui nous semblent toujours plus actuelles : « C’est le passé qui fait l’avenir, et l’homme n’est au-dessus des animaux que par la longueur de ses traditions et la profondeur de ses souvenirs. […] L’altération de la mémoire est chez les peuples comme chez les hommes le premier signe de la dégénérescence. »

Nous demandons au passé d’éclairer le présent, ce qui inclut l’agrément d’apprendre et de comprendre. Sans oublier celui de découvrir les faits cocasses, héroïques ou surprenants que recèle l’Histoire. De multiples façons, nous offrons aussi des occasions et des prétextes à la réflexion. À chaque lecteur d’en faire son profit si cela lui chante et selon son bon plaisir.

Dominique Venner

Notes

- Avant et après les élections russes du 4 mars 2012, l’observateur neutre n’a pu qu’être frappé par l’unanimité de la presse française. Pour l’essentiel, elle épousait les vues de la puissance suzeraine de l’ancienne zone atlantique. Partout, une même animosité dans les commentaires de journaux aux opinions en apparence aussi différentes que Le Monde, Le Figaro ou Libération. On les a vu user à l’égard de la Russie d’une « langue de bois » rappelant les beaux jours de l’ancienne Pravda. Une Pravda de la bien pensance occidentale.