En repensant à l’allégorie de la caverne dans la République de Platon, j’ai été frappé par la ressemblance entre la situation des hommes enchaînés dans la caverne et condamnés à ne percevoir de la réalité que les ombres agités par des « marionnettistes », et celle des citoyens consommateurs abrutis par la propagande politique et commerciale que nous sommes devenus en ce début de XXIème siècle. Voici une version actualisée possible de « l’allégorie de la caverne ». Les deux personnages, Socrate, et Glaucon, sont conservés, et je colle largement à la trame utilisée par Socrate dans sa démonstration. J’ai conservé quelques morceaux intacts (dans la traduction sur laquelle je me suis basé). Pour que le lecteur comprenne pleinement l’approche, j’indique à la fin de l’article le lien renvoyant à la traduction de l’allégorie de la caverne sur laquelle je me suis basé.

Socrate : Je voudrais mon cher Glaucon, te montrer à quel point notre vision du monde est déterminée par l’éducation, et à quel point une éducation délibérément orientée dans une mauvaise direction, peut fausser le jugement dans des proportions étonnantes. Imagine un monde dans lequel les hommes vivent dans des villes ceintes de très hautes murailles et surplombées d’un dôme les isolant totalement de l’extérieur. Il y vivent depuis si longtemps qu’ils ont complètement oublié le souvenir de leur installation. Ils peuvent se déplacer, d’une ville à l’autre, mais uniquement dans des véhicules circulant dans un réseau souterrain. Ils ne peuvent donc s’aventurer en dehors des villes et des véhicules et voir de leurs propres yeux à quoi ressemble le « dehors ». A défaut de contact direct avec l’extérieur, les hommes de ce monde sont inondés d’une prodigieuse quantité d’informations sur le dehors diffusées par le biais de chaînes de radio, de télévision, de quotidiens, de magazines, et de livres. Ces médias présentent une diversité apparente : ils s’entendent pour exposer régulièrement leurs désaccords sur des points mineurs, donnant le sentiment aux hommes qu’ils peuvent choisir entre ces différents canaux d’information. Toutefois, sur la question la plus importante : « que se passe-t-il au dehors ? », ces médias sont unanimes pour peindre une réalité terrifiante, afin d’imprimer dans l’esprit des hommes que ces villes entièrement coupées du monde sont d’indispensables refuges. Sur toute la surface de la terre, dans toutes les villes, tous ces médias peignent le même tableau et adressent les mêmes mises en garde. Chaque fois qu’ils voyagent d’une ville à une autre, les hommes se rendent bien compte que l’information, malgré certaines particularités locales, est partout la même, ce qui renforce leur confiance en cette vision du dehors. Je dis « vision » car cette présentation du dehors est un mensonge organisé par une caste de marionnettistes qui sont parvenus, au fil des millénaires, à réduire le reste de l’humanité en esclavage. Au dehors, le monde est le même que celui dans lequel nous vivons, c’est à dire un monde vaste, magnifique, et peuplé d’innombrables espèces de plantes et d’animaux. Pour vivre l’existence libre et opulente à laquelle ils se croient seuls prédestinés, ces marionnettistes ont besoin du travail d’un grand nombre d’hommes, et comme en même temps ils les méprisent et ont horreur de se mélanger avec eux, ils ont mis au point ce complexe de gigantesques structures, dispersées un peu partout à la surface de la terre. Au sommet de chacune d’elles, à l’air libre, vit un petit groupe de marionnettistes qui assurent le fonctionnement de la structure. Ces marionnettistes ne se mêlent aux hommes d’en bas que pour les opérations de propagande destinées à conforter le formatage, et pour recueillir le fruit de leur travail. Dans les premiers temps, ils ont été contraints de recourir à l’extrême violence, mais par la suite ils se sont rendus compte qu’il était plus efficace de fabriquer le consentement de leurs esclaves, en leur enseignant une fausse histoire et en les abrutissant de propagande politique et commerciale. C’est ainsi qu’entrés avec des chaînes dans ces camps de concentration, ils ont fini par les considérer comme les derniers havres de liberté sur la terre. Du reste, les conditions de vie de ces hommes sont loin d’être atroces : ils vivent un peu entassés les uns sur les autres, ont peu de pièces dans leurs logements, mais ils mangent à leur faim, peuvent s’apparier avec qui ils l’entendent, et leur esprit est occupé par une multitude de divertissements en tous genres diffusés par les médias qui viennent adoucir la rudesse de leur quotidien. Pour donner encore plus d’assurance à leur emprise mentale, les marionnettistes ont créé et favorisé la diffusion d’une religion élevant le mensonge organisé en vérité éternelle, et promettant les pires châtiments envers ceux qui remettraient en cause la révélation.

Glaucon : C’est un monde terrifiant que tu me décris là, Socrate.

Socrate : C’est une fiction, Glaucon, rassure-toi. Des hommes réduisent en esclavage d’autres hommes depuis la nuit des temps, parfois sur une vaste échelle, mais personne n’a encore conçu un plan aussi machiavélique que celui-ci. Mon propos est simplement de te montrer combien il est difficile de se libérer d’une erreur, quand on y a cru pendant trop longtemps.

Glaucon : En tous cas ce sont d’étranges prisonniers.

Socrate : Et ils nous ressemblent pourtant. Dis moi… Penses-tu que ces hommes aient jamais vu autre chose que cette réalité du dehors complètement déformée par les médias qu’ils consultent quotidiennement et en lesquels ils se fient ?

Glaucon : N’oublies-tu pas internet dans ta liste de médias ? Avec internet, ils pourraient développer une forme d’autonomie.

Socrate : Non, les marionnettistes ont depuis longtemps interdit internet dans les villes. Les internautes vivant dans ces lieux confinés n’auraient de toute façon, comme tous les autres habitants, aucun moyen de savoir ce qui se passe « au dehors ».

Lire la suite

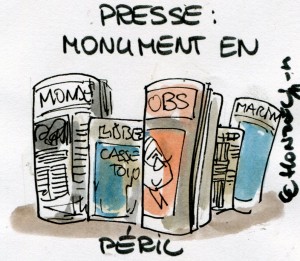

Le premier journal imprimé au monde, à diffusion purement locale, a été lancé en 1605 à Strasbourg. Pour être honnête, la France ne peut pas pour autant en revendiquer la paternité. En effet, ce journal était en langue allemande, et pour cause : cette ville appartenait à l’époque au Saint-Empire Romain Germanique. Strasbourg était encore Germanique quand la célèbre Gazette, le premier journal français, débuta sa parution par privilège royal en 1631. Auréolé d’un statut quasi-officiel sous l’Ancien Régime, il allait survivre trois siècles, connaissant la déchéance de devenir la feuille d’opinion des royalistes, avant de disparaître définitivement en 1915. Entre temps, d’autres périodiques avaient pris le relais.

Le premier journal imprimé au monde, à diffusion purement locale, a été lancé en 1605 à Strasbourg. Pour être honnête, la France ne peut pas pour autant en revendiquer la paternité. En effet, ce journal était en langue allemande, et pour cause : cette ville appartenait à l’époque au Saint-Empire Romain Germanique. Strasbourg était encore Germanique quand la célèbre Gazette, le premier journal français, débuta sa parution par privilège royal en 1631. Auréolé d’un statut quasi-officiel sous l’Ancien Régime, il allait survivre trois siècles, connaissant la déchéance de devenir la feuille d’opinion des royalistes, avant de disparaître définitivement en 1915. Entre temps, d’autres périodiques avaient pris le relais.