culture et histoire - Page 943

-

Pierre Yves Rougeyron Entretien de fin d'année 2017 : Partie 2 (politique internationale)

-

Conférence: la « vague populiste » en Europe centrale

L’INSTITUT DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA COOPÉRATION

vous invite à sa conférence de fin d’année sur

La « vague populiste » en Europe centrale

(Allemagne, Autriche, République tchèque).

Interviendront:

- Professeur Peter Bachmaier, président de l’Association Autriche-Biélorussie, Vienne

- Pierre Lévy, rédacteur en chef de « Ruptures »

mardi 19 décembre 2017, à 18h30 au 63bis rue de Varenne, Paris 7e.

La conférence sera présidée par Natalia NAROTCHNITSKAÏA, présidente de l’IDC.

Inscriptions: idc@idc-europe.org / 01 40 62 91 00

-

« Al-Andalus, l’invention d’un mythe », de Serafin Fanjul

Par Camille Galic, journaliste, essayiste ♦ Certes, le livre* est énorme, d’apparence austère, parfois touffu et alourdi d’un considérable appareil de notes mais son auteur, historien, islamologue et arabisant, membre de l’Académie royale, est l’un des universitaires les plus titrés et les plus respectés d’Espagne. Comment expliquer, sinon par l’inféodation de notre pays à la pensée unique, que son étude définitive, parue en 2000 à Madrid, ait dû attendre dix-sept ans pour être publiée en France, non par une grosse maison mais par un « petit » éditeur ? Pourtant, ce livre n’était pas inconnu puisque notre ami Arnaud Imatz, qui préface – excellemment – l’édition française, avait signé un long entretien avec Serafin Fanjul dans la Nouvelle Revue d’histoire alors dirigée par Dominique Venner, entretien dont l’intégralité parut dans Polémia le 8 septembre 2012.

Al-Andalus, justification du « vivre-ensemble »

Mais voilà, pour justifier le dogme actuel du « vivre-ensemble » avec des occupants arrivés, non pas le cimeterre, mais la valise à la main, il faut absolument préserver le mythe d’un idyllique Al-Andalus polyethnique et multireligieux, exalté dans maints colloques universitaires. Or, la « réalité historique de l’Espagne des trois cultures » – chrétienne, juive et musulmane – que, documents d’époque à l’appui et fort de lustres de travaux approfondis sur la question, présente Serafin Fanjul, est fort éloignée de cet Eden du métissage racial et culturel.

D’une part, les chrétiens qui refusaient la conversion à l’islam n’étaient pas traités sur un pied d’égalité par les envahisseurs musulmans mais, au mieux, pressurés d’impôts et accablés de brimades, au pis, persécutés et massacrés.

D’autre part, ceux des envahisseurs qui se laissaient finalement tenter par les cultures indigènes et donc hispaniser étaient systématiquement supplantés, détrônés et eux aussi massacrés, par des tribus plus rigoristes franchissant le détroit du Djebel Tarek (Gibraltar) pour mettre un terme à cette dégénérescence dans les délices de Capoue qu’étaient la musique ou la poésie profane. Ainsi finirent les derniers des Almoravides, vaincus par les Almohades fanatiques… eux-mêmes renversés ensuite par les Mérinides.

Qu’ont apporté les « Arabes » ?

Enfin, si les « Arabes » (en fait, pour l’essentiel, des Berbères arabisés) laissèrent en effet des trésors dans le sud de l’Espagne, ces mosquées et palais somptueux, pour la plupart édifiés par des Espagnols ou des esclaves européens razziés, virent le jour dans des zones bénéficiant d’une solide tradition architecturale romaine puis wisigothique – constante que l’on retrouve d’ailleurs dans toute l’aire d’expansion mahométane où l’ « art islamique » tant célébré a prospéré sur le terreau grec, égyptien, perse ou byzantin. Le fameux Sinan, architecte au XVIe siècle des plus fameuses mosquées de Turquie, n’était-il pas un Gréco-Arménien de Cappadoce, enlevé à sa famille par le système du « devşirme » – enrôlement forcé de jeunes garçons chrétiens, convertis à l’islam et versés dans l’armée – et s’étant illustré comme ingénieur militaire avant que Soliman le Magnifique, étonné par ses dons, ne l’envoie, si l’on en croit André Clot, biographe du sultan (éd. Fayard, 1992), étudier l’architecture à Vienne ? Et il en va de même pour l’art d’Hippocrate, Serafin Fanjul montrant que la célèbre école médicale d’Al-Andalus devait moins aux marabouts du Haut-Atlas qu’au Grec Galien, que le Moyen Age ne connaissait pas seulement par les traductions arabes.

Car, avant Sylvain Gougenheim, qui scandalisa la bien-pensance avec son Aristote au Mont Saint-Michel/Les racines grecques de l’Europe chrétienne (Le Seuil, 2008) et Guy Rachet auteur de Les Racines de notre Europe sont-elles chrétiennes et musulmanes ? (Ed. Jean Picollec, 2011), Serafin Fanjul faisait déjà litière des théories complaisantes sur le rôle primordial qu’auraient joué les Arabes dans la transmission de la littérature et de la pensée scientifique de la Grèce classique. Rôle tenu en réalité par les monastères.

Un nouveau mythe : la liberté des chrétiens d’Orient

C’est dire combien la lecture de son livre est nécessaire à l’heure où l’on est prié de s’émerveiller devant l’exposition « Les Chrétiens d’Orient » organisée à l’Institut du Monde arabe que préside l’ancien ministre socialiste Jack Lang, grand passeur de « mythes » devant l’Eternel. Car en exposant des chefs d’œuvre – en effet remarquables, et qui méritent la visite – de l’art chrétien en terre d’islam, l’IMA nous refait le coup d’Al-Andalus : voyez comment, au Proche et au Moyen-Orient, les Evangiles cohabitaient harmonieusement avec le Coran sous l’œil bienveillant de leurs suzerains musulmans ! Voyez combien les artistes chrétiens, y compris les moines, étaient libres, et comment ils pouvaient en toute impunité glorifier Jésus et la Vierge ! Il leur suffisait d’accepter leur statut de Dhimmi : un sytème qui, contrairement à ce que croient les esprits vulgaires, est, nous explique-t-on, protecteur et non pas coercitif et ségrégationniste.

Exposition ou bourrage de crânes préparatoire au Grand Remplacement ? Contre cette lobotomisation rampante, il est un antidote : Al-Andalus, l’invention d’un mythe – un mythe qui, pour notre plus grande honte, dut beaucoup, assure le professeur Fanjul, à Théophile Gautier, Prosper Mérimée et autres littérateurs français du XIXe siècle. Aveugles à la beauté austère mais sans doute trop « européenne » de Ségovie ou de Burgos mais fous d’exotisme, ils se pâmaient devant la Giralda ou l’Alhambra et tiraient de cette luxuriance une considération exagérée pour la conquête arabe, et donc un rejet tout aussi outrancier de la Reconquista par les Rois très catholiques. Décidément, rien de nouveau sous le soleil !

Camille Galic 10/12/2017

Note :

*Serafin Fanjul, Al-Andalus, l’invention d’un mythe, L’Artilleur éditeur novembre 2017, traduction de Nicolas Klein avec la collaboration de Laura Martinez, 700 pages plus index.

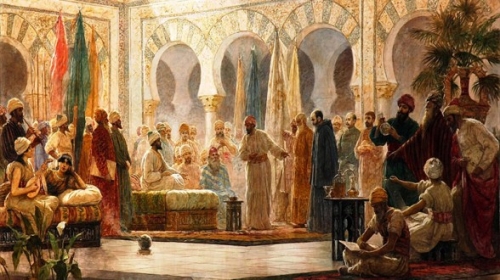

Illustration : Le califat de Cordoue au temps d’Abd-al-Rahman III (Xème siècle). Abd al-Rahman III reçoit des ambassadeurs, tableau du peintre Dionisio Baixeras Verdaguer (1885). Source : Wikimedia (cc)

https://www.polemia.com/al-andalus-linvention-dun-mythe-de-serafin-fanjul/

-

L’ESCLAVAGE EN GRÈCE ET À ROME (ANTIQUITÉ) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

-

Feu sur le tirage au sort à l’université !

Le 27 avril 2017, soit quelques jours avant le second tour de l’élection présidentielle, le Bulletin officiel de l’Éducation nationale publiait une circulaire prévoyant le tirage au sort lorsque l’effectif des candidatures en première année d’accès à l’université excède les capacités d’accueil de cette dernière. Ultime présent laissé à ses successeurs par le plus malfaisant ministre de la rue de Grenelle : Najat Vallaud-Belkacem.

Par la voix de son avocat, Me Henri de Beauregard, l’association SOS Éducation déposait une requête en référé devant le Conseil d’État pour demander la suspension de cette circulaire. Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge rejeta la requête au motif que parce que « depuis plusieurs années le nombre de candidatures à une formation en première année de licence excède notablement, dans quelques établissements universitaires et pour certaines filières, le nombre de places disponibles » et « eu égard au droit pour tout bachelier à être inscrit », il peut être « nécessaire [de recourir] à un tirage au sort entre les candidats classés au même rang et ne pouvant être inscrits en totalité pour la formation désirée sans excéder les capacités d’accueil de l’établissement ».

Il ne s’agissait, ici, que d’une ordonnance rendue sur le caractère suspensif de ladite circulaire, sans préjuger de ce qui allait être jugé plus tard, par une formation collégiale (et non plus un juge unique) au sein du Conseil d’État.

Ce sera chose faite, ce 13 décembre, quand les juges du Palais-Royal examineront la requête au fond. Le rapporteur public se prononcera pour l’annulation de cette circulaire, ce qui, statistiquement, entraîne une décision similaire de la part des autres magistrats.

Quelques mois plus tôt, le 16 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux estima que le tirage au sort était un procédé illégal, attendu qu’il appartient au recteur chancelier des universités, dès lors qu’il serait confronté à un nombre inhabituel de demandes d’inscriptions pouvant dépasser les capacités d’accueil de l’établissement en cause, de trancher lui-même la question – donc sans s’en remettre au hasard – « en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci », « selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur ».

En d’autres termes, le ministre comme le recteur ne peuvent se dédouaner de leurs responsabilités en se retranchant piteusement derrière l’aléa, en invoquant, au doigt mouillé, le destin. Outre que cette pratique semble ressortir aux temps lointains où quelques augures patentés savaient encore déchiffrer l’hermétique langage du sort, elle heurte en pleine figure le sacro-saint principe républicain selon lequel « tous les Citoyens étant égaux [aux yeux de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).

Le tirage aux sorts contrevient, d’évidence, à cette pierre angulaire républicaine qu’est la réussite fondée sur le mérite. Cette idée saugrenue révèle surtout en creux l’insurmontable naufrage de la « Déséducation » nationale qui, entraînant, année après année, la majorité d’une classe d’âge au baccalauréat, a abouti à l’engorgement des universités, désespérées de devoir éponger ces masses surnuméraires incultes et quasiment analphabètes.

En droit, on recourt normalement au tirage au sort pour l’attribution de ressources techniques rares comme les préfixes téléphoniques ou les fréquences hertziennes. Que l’université y soit assujettie démontre, ab absurdo, que tout le monde n’a pas vocation à y entrer. Dura lex, sed lex…

-

LE CLUB TVL (Avec Julien Rochedy) - 01 LE MALAISE MASCULIN DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Paul se déchaîne pour...la France PSD#5

-

L’ESCLAVAGE DANS L’ANTIQUITÉ | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

-

Jean Côme Tihy : de Gaulle le dernier capétien

-

Le site de La Nef fait peau neuve

Pour lire l'article du cardinal Sarah c'est par là.