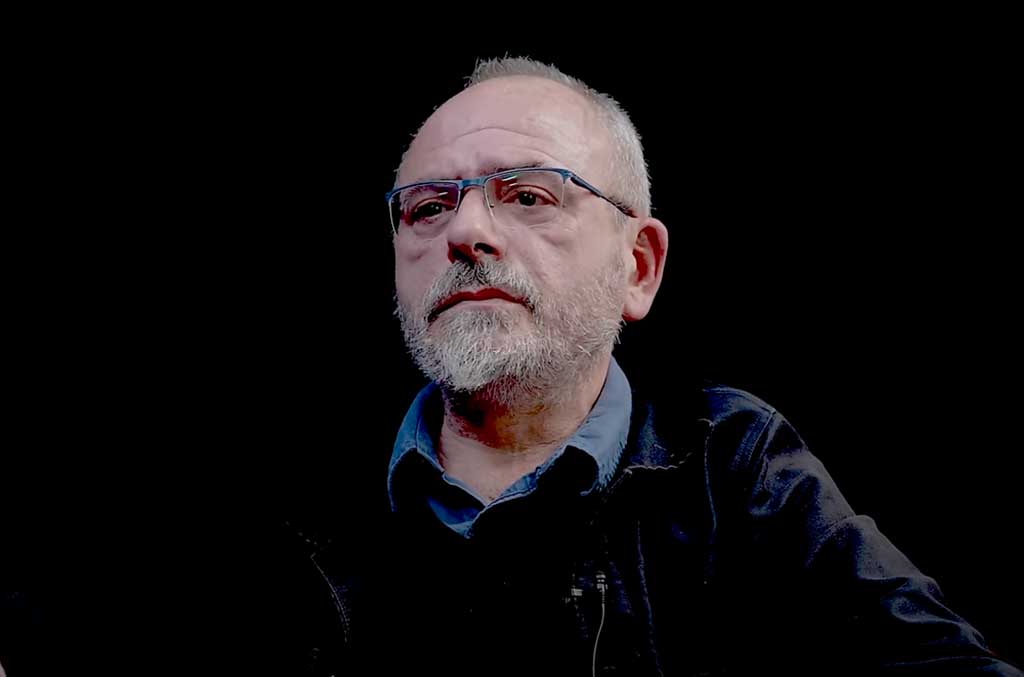

C’est une première. Le livre de François Bousquet lève le tabou médiatique et universitaire sur le racisme antiblanc. Une enquête à contre-courant qui fouille les non-dits d’un demi-siècle de déni officiel. Témoignages bouleversants et scènes de la vie ordinaire passées sous silence par les médias : l’auteur démonte l’aveuglement volontaire des élites qui, depuis quarante ans, récitent la fable d’un racisme à sens unique. Entretien-choc publié sur le site « Contre-poison » que nous republions ici.

CONTRE-POISON : Vous avez choisi d’ouvrir votre enquête en citant un sondage internet extrait d’un forum avec lequel j’ai grandi, jeuxvideos.com, pourquoi ce choix ?

FRANÇOIS BOUSQUET. Ces forums de discussion sont la bande-son d’une génération : celle d’une jeunesse blanche, masculine, pas nécessairement déclassée, mais qui n’a pas d’espace légitime d’expression. Il faut appréhender ces forums comme des chambres d’écho où résonne ce que les médias dominants refusent d’entendre : une France, une jeunesse qui vivent au contact direct du racisme antiblanc, dans les cours d’école, les stades, le ramassage scolaire, la rue, là où les élites métropolitaines ne mettent jamais les pieds. Comme leur nom l’indique, ce sont des forums qui lancent des discussions qui portent sur des sujets interdits, alors qu’ils font partie de l’expérience quotidienne des adolescents blancs. Ils regorgent de témoignages. C’est également sur ces plateformes que ces jeunes, souvent isolés, découvrent qu’ils ne sont pas seuls à subir une immigration extra-européenne qui fait la loi sur leur territoire. Pendant que les médias centraux, dominés par les bobos et les boomers, pratiquent le shadow banning de tout ce qui ne relève pas de leur entre soi, ces forums offrent un espace de reconnaissance, avec ses codes, son lexique américao-centré : la dérision, le sarcasme, l’absence de filtre… C’est notre Trump’s Troll Army à nous. Résultat : il y a plus de chances de prendre le pouls d’une génération, ici, que sur Radio France ou France Télévisions, où l’on a depuis longtemps débranché toute parole qui contredit le récit dominant.

CONTRE-POISON : Les récits que vous avez collectés sont d’une violence quasiment barbare, et nous révèlent que le racisme antiblanc est loin d’être un phénomène récent. Les témoignages issus de votre enquête couvrent presque un demi-siècle et l’une des confessions les plus dures de votre ouvrage est aussi l’un des plus anciennes. Je pense à Sébastien, né en 1976, qui a grandi dans les quartiers chauds d’Evry. « J’ai beau n’avoir que 7 ou 8 ans, je comprends parfaitement que si l’on me poursuit, c’est parce que je suis blanc », vous confie-t-il. Ce témoignage, du milieu des années 1980, annonçait déjà le sort réservé aux populations blanches qui resteraient dans les grands ensembles remplacés. Quelles sont les forces qui, à l’époque, ont pu contribuer à étouffer ce phénomène ?

FRANÇOIS BOUSQUET. Ces forces ne l’ont pas seulement étouffé, elles l’ont rendu possible en façonnant le discours public depuis un demi-siècle. Il faudrait remonter très loin dans le temps pour en retracer l’histoire, mais les années 1970 marquent une étape décisive. Quel est le préalable à la construction d’un homme nouveau ? La déconstruction de l’homme ancien. C’est exactement ce qui s’est joué à cette époque, dans la culture populaire comme dans la culture savante : on a méthodiquement sapé l’estime de soi des Français en les réduisant à une caricature d’infâmes franchouillards congénitalement racistes. Prenez une dégueulasserie comme Dupont Lajoie (1975) ; une bluette édifiante comme La vie devant soi d’Émile Ajar/Gary, prix Goncourt 1975, où une rescapée de la Shoah élève avec amour un petit Mohammed reconnaissant (à mettre en perspective avec le sort de Mireille Knoll, elle aussi rescapée de la Shoah, assassinée en 2018 à Paris par son voisin Yacine au cri de « Allahou akbar ») ; une chanson de propagande longtemps enseignée dans les écoles comme « Lily » (1977) qui explique de façon cucul – c’est du Pierre Perret – aux Français que ce sont des salauds de racistes ; ou, versant universitaire, un livre aussi contestable que La France de Vichy (1972) de l’historien américain Robert Paxton qui rétro-satanise notre pays. Je pourrais multiplier les exemples. Ils ont dessiné le paysage mental dans lequel on évolue.

Tout cela a débouché la décennie suivante sur la création de SOS Racisme et sa religion des « potes ». Pendant ce temps-là, les derniers Blancs de banlieues se faisaient fracasser, littéralement. C’est ce que me raconte Sébastien, perdu au milieu des années 1980 sur la dalle du Parc aux lièvres à Évry, où il est quasiment le seul Blanc, en tout cas le seul Blanc qui refuse de s’assimiler à l’envers. Quand il allume son poste, il tombe sur le sirop au glucose du concert des potes place de la Concorde ou sur les trémolos humanitaires de Balavoine chantant « L’Aziza », pendant que, dans la vraie vie, lui se fait exploser le crâne à coups de skateboard ou courser comme un lapin parce qu’il est blanc. Voilà le grand mensonge d’État de l’antiracisme : tout ce que ces Blancs prenaient en pleine face dans la rue n’a jamais eu droit de cité à l’écran.

CONTRE-POISON : L’un de vos chapitres s’intitule « Théorie du grand Blanc et construction sociale du petit blanc ». Comment le premier permet-il au racisme de s’exercer à l’égard du second ?

FRANÇOIS BOUSQUET. Dans l’imaginaire progressiste, il y a deux types de Blancs : le « grand » et le « petit ». Le premier est l’élite mondialisée, bardée de diplômes, vivant dans les centres-villes et les zones gentrifiées. Le second est caricaturé, infériorisé, invisibilisé. Le premier diabolise le second, se donnant le beau rôle antiraciste, alors qu’il est en réalité le meilleur agent du racisme antiblanc. Pourquoi ? Parce qu’en construisant la figure repoussoir du « petit Blanc » – franchouillard, beauf, plouc –, il légitime socialement les agressions et le mépris dont ce dernier est la cible. Le grand Blanc lave plus blanc que blanc, au propre comme au figuré. Il se drape dans une posture vertueuse en dénonçant un « privilège blanc » qui ne concerne en réalité que lui, tout en laissant le « petit Blanc » porter seul le poids du péché occidental. En opposant une majorité blanche sacrifiée à des minorités sanctifiées, il crée une asymétrie dont il tire bénéfice : il renforce son capital culturel en écrasant le capital symbolique de ceux qui n’en ont plus. Ce mépris social permet au racisme antiblanc de s’exercer, à condition qu’ils frappent le seul mauvais Blanc : le petit, pas le grand. Voilà comment, sous couvert de vertu, le grand Blanc alimente la haine contre les « petits Blancs ».

CONTRE-POISON : « La plupart des témoins que j’ai rencontrés ne s’étaient jamais interrogés sur leur identité avant d’être confrontés au racisme antiblanc », écrivez-vous. Pour expliquer ce mécanisme, vous reprenez l’interprétation de Gilles-William Goldnadel, qui postule que leur surmoi culpabilisant leur interdisait de se penser en tant que Blancs (par honte de la Shoah, du colonialisme, de l’esclavage…). Dans ces conditions de culpabilité européenne, la conscience ethnique ne peut-elle être révélée que par la violence raciste ?

FRANÇOIS BOUSQUET. C’est tout le paradoxe français et européen : tous les peuples de la Terre ont une conscience identitaire, sauf nous. Ou plutôt : on nous interdit d’en avoir une. Les autres sont encouragés à se proclamer Arabes, Africains, musulmans, trans, queer, tout ce que vous voudrez… Sauf les Européens. Dès qu’ils essaient de se définir eux-mêmes, on leur renvoie en boomerang une liste de crimes imprescriptibles. C’est cette mécanique d’intimidation qui empêche d’accéder à la conscience de soi. Résultat : on découvre son identité quand elle vous frappe en pleine face. C’est ce que j’ai observé chez la plupart des témoins de mon enquête. Aucun n’était militant, aucun ne revendiquait une identité. Ils n’y avaient même jamais songé. Or, voilà qu’un jour, elle leur est tombée dessus sous la forme d’une agression. C’est elle qui les a obligés à se définir en creux, mais toujours sur un fond de culpabilité. Car chez nous, la seule conscience identitaire autorisée est une conscience malheureuse, coupable, ethnomasochiste. C’est suicidaire, parce que l’on sait bien qu’un peuple qui n’a plus le droit de s’aimer se condamne.

CONTRE-POISON : Vous soulevez, dans un chapitre intitulé « La farce de la mixité »,une problématique importante : « le séparatisme n’est pas une tendance, c’est une mécanique. » Les hommes ne se mélangent pas. Lorsqu’ils en ont les moyens, ils fuient les quartiers immigrés et même dans les arrondissements dits « multiculturels », l’espace public est ségrégué (« Cinquante mètres plus bas, c’est Boboland. Cinquante mètres plus haut, c’est Paristanbul »). Comment expliquez-vous que les individus les plus progressistes soient aussi ceux qui côtoient le moins la diversité ?

FRANÇOIS BOUSQUET. La mixité est la grande farce de notre époque. On la célèbre sur les plateaux télé, on l’enseigne dans les écoles, on l’invoque comme une incantation morale. Mais dans la vie de tous les jours, personne n’y croit, surtout pas ceux qui l’ont érigée en dogme. Les plus fervents apôtres du vivre-ensemble sont aussi les champions d’une distanciation sociale qui ne dit pas son nom. On prêche la diversité de la main gauche et on l’esquive de la main droite quand il s’agit de choisir l’école de ses enfants ou de signer un bail pour loger sa famille. La carte scolaire devient une stratégie d’évitement réservée aux initiés. Qui connaît mieux le système – et la façon de le contourner – que les progressistes ? Sur le terrain, la mixité ne résiste pas à la réalité. Le multiculturalisme peut à la limite se vivre comme une expérience musicale, gastronomique ou touristique, jamais comme un quotidien partagé. On échange des recettes orientales, on poste des selfies lors d’un concert de rap, on vante la créolisation sur les réseaux sociaux, mais pour le reste on vit entre soi. La frontière est partout : une rue, une station de métro, le prix du mètre carré. D’un côté Boboland, de l’autre Paristanbul – entre les deux, pas même cinquante ou cent mètres de distance. Les ségrégations sont invisibles, mais elles s’imposent dans tous les choix déterminants : logement, travail, scolarisation des enfants. L’universalisme républicain n’a jamais fonctionné – ou plutôt : il n’a fonctionné que lorsqu’il s’agissait d’assimiler le même, des Italiens, des Espagnols, des Portugais.

CONTRE-POISON : Au moment de leur agression, un très grand nombre de victimes semblent ne pas avoir eu conscience du caractère raciste des violences qu’elles ont subies. Comme si le racisme antiblanc était inconcevable, inimaginable, indicible. Quelles sont les conséquences psychologiques du déni du racisme antiblanc sur ses victimes ?

FRANÇOIS BOUSQUET. Une forme de double déni, si vous me permettez l’expression. D’abord le déni officiel, imposé par le discours dominant qui nous explique que le racisme antiblanc n’existe pas. Ensuite, le déni des victimes, plus insidieux, qui fonctionne comme un mécanisme de défense immunodéficient. Je m’explique. Le premier choc du racisme antiblanc, pour beaucoup, c’est de ne pas comprendre ce qu’ils vivent. La violence qu’ils subissent est raciale, mais le mot leur est interdit. On leur a appris qu’un Blanc ne peut pas être victime de racisme. Ils n’ont ni les mots pour le verbaliser, ni les outils pour le penser. Le déni empêche de confronter le discours à la réalité ; c’est alors que le refoulé l’enterre. Où ? Dans les profondeurs de l’inconscient. C’est l’histoire qui est arrivé à Nicolas, dont j’ai recueilli le témoignage. Il débarque en quatrième dans un collège de Crépy-en-Valois, à une heure de TER de Paris. Une année durant, il encaisse les humiliations, les coups, les insultes – parce qu’il est blanc. Mais le plus terrible n’est pas là : le plus terrible, c’est qu’il a fini par épouser la cause de ses bourreaux, jusqu’à se fondre dans leur univers, jusqu’à adopter leurs codes, leur langage, leur culture. Voilà ce qu’il m’a raconté. Il a renié tout ce qu’il était, pour s’acheter une paix sociale ou plutôt une forme de tranquillité intérieure qu’il n’avait pas à interroger. C’est le syndrome de Stockholm dans sa version multiculturelle, que j’appelle le syndrome de Stockholmistan. Pour ces adolescents, la survie passe par les lois de l’imitation. Ils adoptent les normes culturelles imposées par l’occupant. Parce qu’ils savent que résister, c’est s’exposer. Le processus est redoutablement pervers : il produit des otages qui, pour ne plus souffrir, se persuadent qu’ils ont choisi leur condition. Jusqu’au jour où un événement – les attentats de 2015 pour Nicolas – déchire le voile de mensonge. Mais à quel prix ? Dix ans, vingt ans de perdus, parfois plus. Nicolas s’est libéré de cet envoutement maléfique, mais combien ne s’en libèrent pas ?

CONTRE-POISON : Transports scolaires, chemins pour se rendre au travail ou à l’école, université, foyers, vestiaires des terrains de football, centres de formation, le racisme antiblanc semble s’exercer dès lors qu’on rentre dans un espace de vivre-ensemble… Le contournement de la carte scolaire ne semble pas suffire à éviter les agressions et même Aurore Bergé, ministre de la lutte contre les discriminations, raconte s’être « fait cracher dessus » en se faisant traiter de « sale Française ». Quel Blanc, aujourd’hui, peut échapper au racisme antiblanc ?

FRANÇOIS BOUSQUET. Qui peut encore échapper au racisme antiblanc ? Personne, du moins si l’on s’en tient à Aurore Bergé, ministre indéboulonnable de la macronie. Pour autant, elle refuse d’y voir une forme de racisme antiblanc (à la différence de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas). Aurore Bergé n’est pas ici une exception. Combien de bobos, agressés ou humiliés, préfèrent trouver des excuses à leurs agresseurs ? Ils récitent toujours les mêmes fadaises misérabilistes : la ghettoïsation, la pauvreté, la discrimination, comme s’ils attribuaient aux immigrés une sorte d’immunité morale doublée d’un permis d’agresser en toute impunité.

Le racisme antiblanc n’est pas tombé du ciel. Il est le sous-produit direct d’un déséquilibre démographique sans précédent, résultat d’une immigration massive et continue qui transforme les majorités en minorités sur leur propre sol, quartier après quartier, école après école. Tant qu’on refusera d’assécher les flux migratoires, le racisme antiblanc prospérera. Ce n’est pas un accident, c’est le symptôme d’une société archipélisée, fracturée, livrée à une guerre de tous contre tous, où l’élément majoritaire d’hier est devenu un paria. Qu’est-ce que le multiculturalisme ? Une société sans cohérence, sans projet partagé, sans avenir – c’est-à-dire une absence même de société. Autant dire qu’on vit sur un dépôt de munitions. Tant qu’on refusera d’affronter la question migratoire, le tabou tiendra. Car le briser, c’est rouvrir le dossier de l’immigration de masse qui sert de colonne vertébrale à nos élites depuis quarante ans.

CONTRE-POISON : Au-delà des interprétations « revanchardes » liées à l’esclavage ou la colonisation, quels sont, selon vous, les ressorts du racisme antiblanc ? Les témoignages que vous rapportez sont tous d’une extrême violence, le racisme antiblanc s’exerçant de manière quasi-instinctive, de la part de groupes ou même d’individus prenant seuls l’initiative d’agresser des Françaises ou des Français isolés n’ayant à aucun moment cherché un quelconque conflit.

FRANÇOIS BOUSQUET. Il faut sortir du prêt-à-penser victimaire, qui réduit le racisme antiblanc à une vengeance historique contre l’esclavage ou la colonisation. Cette grille de lecture, véhiculée par les discours décoloniaux, est une escroquerie intellectuelle. Les témoignages de racisme antiblanc que j’ai recueillis le prouvent. Il se manifeste dans la rue, dans les écoles, dans les stades, sans que la victime ait jamais provoqué quoi que ce soit. C’est gratuit, pulsionnel, bestial. Le véritable moteur de cette haine, ce n’est pas le passé ni le passif du passé, c’est le ressentiment. Nietzsche a tout dit sur le sujet. Le ressentiment, c’est la passion des âmes mal-nées. C’est une haine macérée dans l’échec, qui vise ceux que l’on perçoit comme supérieurs, non parce qu’ils le seraient nécessairement, mais parce qu’ils incarnent une image enviée que l’on n’ose pas s’avouer. Le ressentiment désire ce qu’il déteste et déteste ce qu’il désire. C’est la passion triste des sociétés multiculturelles. Il naît de la comparaison. Ce n’est pas la colonisation qui la nourrit – tout cela est bel et bien mort –, mais l’échec, ici et maintenant, à commencer par l’échec scolaire. C’est de cet échec que naît dans les jeunes années une rage qui ne trouve son exutoire que dans la violence raciale gratuite.

CONTRE-POISON : Dans « Séance de lynchage – la tombe du collégien inconnu », vous déterrez plusieurs cadavres du placard médiatique. Un article du Monde, qui titre sur le « spectre du racisme antiblanc », dans lequel sont relatées les violences inouïes commises sur des cortèges de lycéens par un millier de banlieusards venus agresser « ceux qui ont des têtes de victimes » à l’occasion des manifestations contre la loi Fillon en 2005. L’année suivante, bis repetita à l’occasion des manifs contre le CPE, avec ceci de différent que les razzias racistes auraient pu être évitées. Vous convoquez le témoignage de Patrick Buisson, qui rapporte que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur et rival de Villepin aurait « pris la décision de laisser les bandes de Blacks et de Beurs agresser les jeunes Blancs aux Invalides, tout en informant les photographes de Paris Match de la probabilité de sérieux incidents ». Ainsi, il y a déjà vingt ans, le quotidien de référence et le premier flic de France, futur président de la République, étaient conscients de l’existence du racisme antiblanc. Comment expliquez-vous la prise de conscience, aussi brève qu’opportuniste, de ces élites françaises ?

FRANÇOIS BOUSQUET. Vous avez raison : la lucidité médiatique et politique de 2005-2006 fut aussi brève qu’opportuniste. Deux articles dans Le Monde et un reportage dans Paris Match. Pas plus. Après quoi, on a refermé le dossier comme on se débarrasse d’un cadavre. Depuis, une chape de plomb s’est abattue dessus. Cette chape de plomb, c’est le racisme systémique, qui a tout verrouillé et empêche de penser le racisme antiblanc. Ce racisme systémique est une supercherie théorique, encore une : il suppose que toutes les structures sociales – école, police, administration, etc. – seraient traversées par un racisme inconscient mais omniprésent, toujours au bénéfice des Blancs. Pourtant, regardez la réalité : qui tient aujourd’hui les murs des quartiers ? Qui contrôle la rue ? Qui fait la loi dans les vestiaires, les lycées, les stades, les bus ? Certainement pas les « dominants » tels qu’on les fantasme à Sciences Po. S’il y a quelque chose de systémique, c’est l’antiracisme érigé en religion d’État, mais un antiracisme qui trie les victimes sur des critères ethniques, qui fabrique des hiérarchies mémorielles, qui efface les Blancs des statistiques sur le racisme. À ce titre, il est permis d’affirmer que le seul racisme systémique qui tienne, c’est le racisme antiblanc.

https://www.revue-elements.com/racisme-antiblanc-lenquete-interdite-enfin-sur-la-table/