Par Jean-Philippe Chauvin

La France est-elle au bord du précipice, comme l’affirme M. Bayrou en sa conférence de presse du lundi 25 août et comme l’affirment les médias affolés par une situation qui paraît à la fois bloquée et incontrôlable ? La dette insoutenable qui menace de priver la nation de son indépendance fonctionnelle et, peut-être, politique ; l’absence de solution politique issue du pays légal, coincé désormais par un tripartisme qui rappelle les mauvais souvenirs de la IVe République, et semble signifier que la Ve ne fonctionne plus sans que la VIe prônée par certains ne soit plus prometteuse ni crédible ; la désindustrialisation française que la politique agressive de M. Donald Trump et la soumission européenne de Mme von der Leyen pourraient bien aggraver encore ; sans oublier une insécurité désormais habituelle sans qu’elle soit forcément acceptable, principalement liée à la conquête de territoires entiers par la drogue, ses trafics comme ses consommations, une situation qui rappelle celle de la Chine au XIXe siècle et son destin alors tragique, devenue la proie des puissances impérialistes de l’époque…

Est-ce une surprise ? Non, pas vraiment, et la lecture de la presse d’Action française depuis quelques décennies annonçait cette catastrophe que le pays légal s’évertuait, au gré des élections et de ses gouvernements, à minorer ou même à contester quand il s’agissait pour les uns de revendiquer et pour les autres de justifier leur « réussite » gouvernementale. Bien sûr, une fois président ou premier ministre, le discours pouvait changer dans la bouche des locataires de Mme de Pompadour ou de Matignon, mais rien n’y a vraiment fait : d’année en année, de président en président, de gouvernement en gouvernement, la situation s’aggravait, la dette se creusait, la production française (de l’agriculture à l’industrie, entre autres) s’effritait. La démographie française, qui résista longtemps en une heureuse particularité dans une Europe déjà déclinante depuis des décennies, s’effondre désormais rapidement sans que l’on soit bien sûr qu’un rebond nécessaire et vital soit désormais envisageable pour les années prochaines : comme le triste présage de temps plus difficiles à venir et d’une défiance populaire à l’égard de l’avenir incertain, mais aussi comme le révélateur de l’effondrement d’un système d’accueil des enfants, du berceau à l’Université, qui, du coup, inquiète les parents (ou potentiels parents) et les incite à une certaine réserve procréative.

La nouvelle crise politique, voire institutionnelle, que le discours de M. Bayrou et son annonce de la « question de confiance » posée à l’Assemblée nationale le 8 septembre ouvrent sans savoir, à l’heure où nous écrivons, ce qu’il en adviendra, nous incite à la prudence sans négliger la réflexion et l’action, mais sans jamais oublier que, comme Maurras le soulignait (et cela lui a souvent été reproché, certains confondant l’action politique raisonnée et l’activisme aventureux et, en fait, trop politicien pour être vraiment honnête…), « la politique du pire est la pire des politiques ». Cruel dilemme, en fait : doit-on souhaiter la chute d’un gouvernement maladroit et inapproprié aux enjeux du moment, ou préférer, au moins un temps, une stabilité de façade pour éviter une dégradation de la situation économique (et sociale, en conséquence) du pays, sachant qu’elle n’est déjà pas vraiment bonne ni bien orientée ? Sans doute faut-il aller plus loin que cette lecture et ce choix court-termistes pour préparer l’avenir, cet « avenir que tout esprit bien-né souhaite à sa patrie », selon la célèbre formule, et étudier les causes profondes de la crise (voire de la dépression politique…) que traverse la France si l’on veut travailler efficacement à en résoudre les maux et en améliorer les traitements sur et pour le long terme.

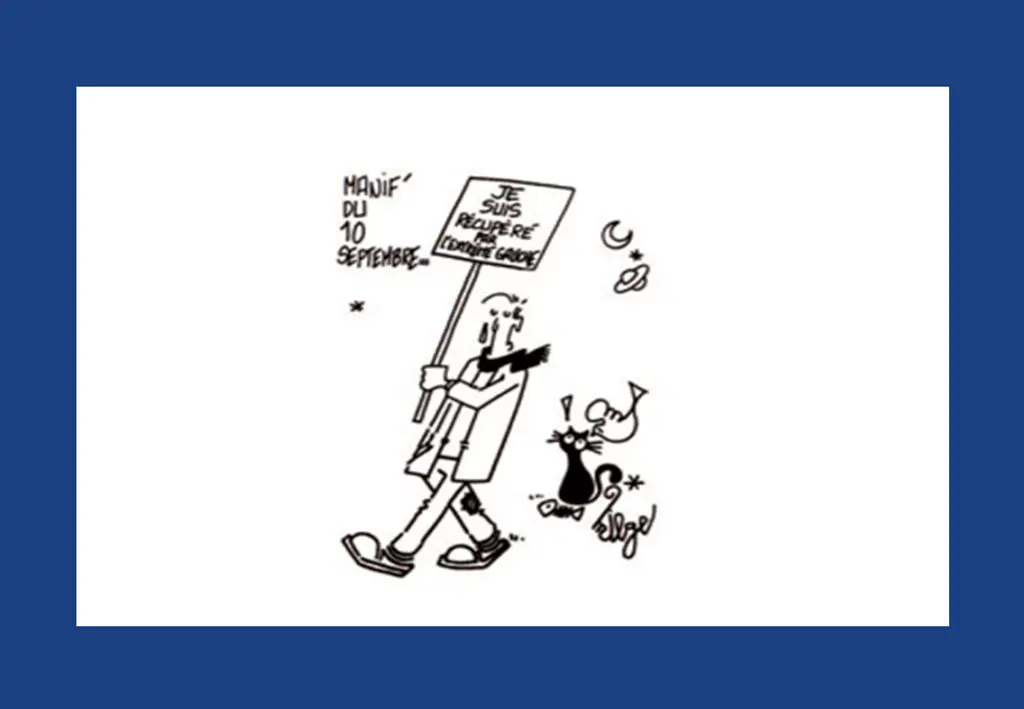

Alors, dans cette optique raisonnable, que penser du mouvement « bloquons tout » du 10 septembre ? Tout d’abord, le constat qu’il dresse de la situation de notre pays est malheureusement fondé et crédible. J’écris malheureusement car il serait préférable, évidemment, que les choses aillent bien et que notre contestation, quelles qu’en soient les formes (économiques, sociales ou purement politiques), n’ait pas de raison d’être. Mais la France connaît bien des difficultés qui ne sont pas seulement liées au contexte géopolitique ou géoéconomique mondial, excuse facile pour se défausser quand un gouvernement est en difficulté. En revanche, il est bien certain que ce contexte n’arrange pas les choses et aggrave, plus ou moins fortement, les problèmes français : la guerre en Ukraine et son coût exorbitant pour les économies européennes (dont la France) sans que celui-ci n’en soit compensé par une exploitation des ressources minières ukrainiennes (exploitation récupérée quasi-exclusivement par les États-Unis sans égard aucun pour les efforts consentis par les pays européens…) ; la soumission de la Commission européenne aux desiderata de M. Trump symbolisée par la rencontre entre Mme von der Leyen, présidente de cette Commission et le président états-unien au mois d’août, véritable « Munich commercial » ; le fonctionnement même d’une Union européenne qui se veut simple « Grand Marché » quand les présidents français de la Cinquième l’espéraient puissance politique (la fameuse « Europe-puissance » chère à la diplomatie française et ignorée par ses partenaires européens…) ; etc. Mais les problèmes français sont d’abord franco-français : si la France était forte d’elle-même et s’imposait aux autres, sans forcément avoir besoin d’affrontement direct ou de rhétorique guerrière, si son indépendance et sa légitimité, son autorité, étaient évidentes aux yeux des puissances mondiales, politiques ou économiques, elle serait en bien meilleure position pour parler et agir, et elle ne serait pas, comme aujourd’hui, la victime d’une mondialisation qui n’est, en définitive, qu’un rapport de forces permanent, l’affirmation du pouvoir des forts sur les faibles, celle des suzerainetés plutôt que des souverainetés, celle aussi des consommateurs sur les producteurs de base… Le ralliement de la République française, depuis quelques décennies déjà, aux principes de la mondialisation et sa timidité mêlée d’arrogance mal placée, en particulier pour ce dernier trait à l’égard de ses nationaux et de ses corps sociaux, sont autant d’éléments qui affaiblissent la France sans crédibiliser pour autant la République, loin de là. La République elle-même n’apparaît comme rien d’autre que ce « désordre établi » que dénonçait déjà dans les années trente Emmanuel Mounier : aussi, quand M. Bayrou (dont le sort incertain rejoint celui de son prédécesseur M. Barnier) ose dire que c’est « moi ou le chaos », il est tentant de lui répondre que le chaos est déjà là, rendu véritablement visible depuis un an par la dissolution inappropriée de l’Assemblée nationale par le président Macron, un soir d’élections européennes malheureuses pour son camp. Sa chute prévisible au soir du 8 septembre (selon les principaux commentateurs politiques français et… les marchés apparemment sceptiques sur la suite des événements pour la France) ne résoudra d’ailleurs rien du tout, ajoutant à la confusion et à l’impression de fin de règne qui empuantit l’atmosphère de la Ve République version macronienne, sans offrir de débouché politique satisfaisant ni même simplement convenable. Après lui, ce sera soit la dissolution soit la nomination d’un autre Premier ministre tout aussi impuissant et dépourvu de la majorité parlementaire requise pour pouvoir avaliser le prochain budget, objet de toutes les inquiétudes et source de toutes les contestations. Soit, ultime solution en Ve République, la démission du Président, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle période électorale, une de plus, quand le calendrier politique est déjà bien chargé et peu pour nombre d’électeurs déçus, non seulement de l’offre, mais également du système démocratique lui-même…

Les symboles pèsent lourd en politique, même s’ils ne suffisent pas à l’expliquer ni à la faire : la volonté, jamais complètement démentie (car laissée à la possibilité de la discussion entre le Pouvoir et les acteurs sociaux), de supprimer deux jours fériés dès l’année prochaine a cristallisé toutes les oppositions et révulsé une immense majorité des Français (84% selon un sondage paru le 25 août), d’autant plus qu’elle affectait en priorité ceux qui travaillent. Or, le principe suprême, peu respecté d’ailleurs à partir de 1791 en France jusqu’aux années de l’après-guerre au moins, c’est bien que « toute peine mérite salaire », du moins dans le cadre de l’activité professionnelle de production, d’échange ou de service. Que ce salaire puisse être taxé pour être ensuite, par cette part fiscalement prélevée, redistribué dans le cadre de la solidarité nationale (qui a remplacé les anciennes solidarités professionnelles des corporations supprimées par le décret d’Allarde en mars 1791) est aussi dans la logique des choses et d’une société bien ordonnée et équitable (sans l’assurance qu’elle le soit effectivement, selon les moments, les règles et les lois, et les rapports de domination et de travail dans la société et, ici, dans le cadre du système capitaliste…). Mais cette participation du travail au financement des systèmes d’assistance et de prévention doit s’inscrire dans une logique de justice sociale et non de simple comptabilité : faire peser sur les ouvriers, les artisans, les employés et tant d’autres travailleurs, une charge supplémentaire quand, dans le même temps, une part de ce qu’ils produisent risque de finir, de façon inconsidérée, entre les mains de quelques actionnaires spéculateurs (tous ne le sont pas, heureusement) ou de quelques assistés qui profitent des efforts des entreprises et des travailleurs pour financer leur propre désengagement professionnel (certains utiliseraient le terme de paresse quand d’autres évoqueraient celui de parasitisme…), cela n’est ni juste, ni acceptable, et il faut le dire, le redire et en tirer quelques conséquences. Or, par cette suppression de deux jours fériés que M. Bayrou envisageait pour trouver quelques milliards (évalués, dans ce cas précis, à quatre, sans prendre en compte ceux qui seraient perdus pour les commerces et les travailleurs des jours fériés…), il montrait aussi qu’il n’a pas compris que, dans notre pays, ce qui compte sans doute le plus (si l’on en croit les sondages effectués sur ce sujet), c’est le temps (qualifié ici de libre, car ne dépendant pas d’un employeur) et non l’argent, c’est la disponibilité du temps pour se l’approprier, pour travailler mais d’abord pour soi et non pour un salaire versé par une entreprise ou une administration et taxé par l’État…

La journée du mercredi 10 septembre a donc quelques bonnes raisons de trouver un certain écho dans la population (et il faut au moins entendre cela, sans préjuger du succès de cette initiative), mais il semble que le lundi précédent aura, en définitive, des conséquences bien plus importantes sur la situation du pays et pour son paysage politique et gouvernemental. Il importe d’être attentif à l’une et à l’autre, mais aussi d’avancer quelques propositions pour sortir de l’impasse politique et institutionnelle créée par M. Macron lui-même en juin 2024 : si les royalistes peuvent soutenir quelques-unes des revendications du 10 septembre, ils ne se contentent pas de cette initiative et sont attentifs à toutes les causes du pays réel, non par facilité revendicative mais bien plutôt par volonté de service et de justice sociale, qui ne peut s’inscrire, logiquement, que dans un cadre politique national préservé et avec un État rigoureux sur les finances publiques et capable de s’imposer aux féodalités internes comme externes. À la crise de la dette et à celle de confiance des citoyens envers les institutions, la réponse ne peut être que politique, sans être républicaine…

https://www.actionfrancaise.net/2025/10/31/la-republique-bloquee-par-elle-meme/