culture et histoire - Page 1367

-

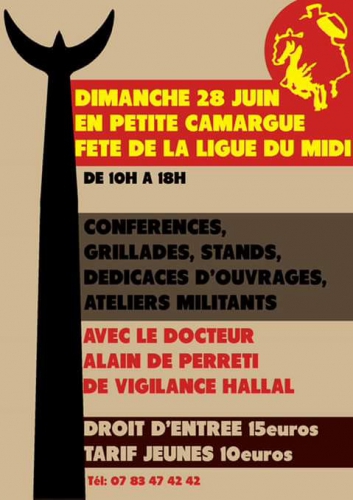

28 juin: fête de la Ligue du Midi

-

Les réformes de Louis XVI

-

"C'est la faute à Rousseau"

Jean-Jacques Rousseau est le père des façons modernes de penser et de sentir qui envahirent les Lettres et les Arts, la pensée politique, et enfin la conscience religieuse elle-même. Maurras le critique sans ménagement. À côté du Genevois, Montesquieu et Voltaire ne sont que des potaches.

Dans notre précédente étude, Charles Maurras nous menait au coeur même de la pensée subversive qui est – il convient de rappeler sans cesse le mot d'Auguste Comte – une « sécession de l'individu contre l'espèce ». La révolution politique représente le fruit de la révolution intellectuelle, elle-même résultat de la fermentation de la révolution morale et mentale. Le rêve individualiste produit le système égalitaire dont l'application ruine l'État, la société et finalement la civilisation.

Idée religieuse

Maurras avait bien compris que les « contestations » et les « audaces » d'un Montesquieu ou d'un Voltaire ne sont que des chahuts de potaches dont les amusements, s'ils se révèlent parfois de fort mauvais goût, ne remettent pas en cause les fondements de la civilisation classique. C'est avec Rousseau que l'idée démocratique devient religieuse, c'est Rousseau, héritier de la Réforme, qui est le père des façons modernes de penser et de sentir qui envahirent les Lettres et les Arts, puis la pensée politique, enfin la conscience religieuse elle-même.

Voyons, dans la préface de l‘édition définitive de Romantisme et Révolution (Bibliothèque des oeuvres politiques, Versailles, 1928) l'irruption de Jean-Jacques Rousseau dans la France de Louis XV, dans l'Europe française qu'il allait détruire au profit de la Révolution barbare :

« En ce temps-là, passé la frontière française, florissait le VIIe ou le VIIIe siècle de la civilisation des modernes. Il y entra comme un de ces faux prophètes qui, vomis du désert, affublés d'un vieux sac, ceints de poils de chameau et la tête souillée de cendres, promenaient leurs mélancoliques hurlements à travers les rues de Sion : s'arrachant les cheveux, déchirant leurs haillons et mêlant leur pain à l'ordure, ils salissaient les gens de leur haine et de leur mépris...

La gloire de la France et l'hégémonie de Paris furent employées à répandre les divagations d'un furieux. Ce sauvage, ce demi-homme, cette espèce de faune trempé de la fange natale avait plu par le paradoxe et la gageure de son appareil primitif. Cela avait intéressé des coeurs trop sensibles et des esprits trop cultivés. Mais il était inévitable que les parties du monde les moins avancées y fussent plus sensibles encore : l'Europe la moins polie ne pouvait manquer de se reconnaître et de s'aimer dans cet enfant de la nature dont Paris avait fait son idole dorée. De sorte que pour une partie de son public, la plus épaisse (l'allemande) sa prédication était prise au mot : les anciens jugements portés sur les choses en étaient renversés ; ce qui s'était jadis conçu comme ignorance à compléter, imperfection à corriger, faiblesse à réparer prétendit à la supériorité de sa fraîcheur barbare et neuve sur le dessèchement et l'épuisement imputés à toute race instruite, cultivée, arrivée. »

Poison rousseauiste

La préface où nous avons cueilli ces lignes constitue un des textes capitaux de Maurras. Nous sommes au coeur de sa pensée, là où l'analyse philosophique et esthétique rejoint l'analyse politique. Certes, les causes de la Révolution se révèlent multiples et complexes, certes, la pensée de Rousseau n'aurait pas détruit la société si elle n'avait trouvé des circonstances qui lui permirent de germer, mais la personne et l'oeuvre du Genevois sont hautement symboliques : son Héloïse, ses Confessions annoncent l'immoralité exhibitionniste que nous connaissons, son Contrat social est la source de la légitimité démocratique, sa Profession de foi du vicaire savoyard a contaminé la pensée religieuse. Les sarcasmes voltairiens nuisent moins à l'Église que le poison de la religiosité rousseauiste.

Voltaire avait d'ailleurs bien compris que Rousseau représentait un danger pour la civilisation et tendait à réduire l'homme à l'animalité : « On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » 1 Malgré ses immenses défauts, Voltaire est un homme civilisé, ce que n'est pas le père de la démocratie moderne, politique et religieuse, Jean-Jacques Rousseau.

Gérard Baudin L’ACTION FRANÇAISE 2000 du 16 avril au 6 mai 2009

1 - Voltaire : Lettre à Rousseau. 30 août 1755.

-

Non-art contemporain : la société civile se réveille, dans la lignée de la Manif pour tous

Jean-Louis Harouel, professeur de droit à Paris II et auteur notamment de La grande falsification. L'art contemporain, était l'invité mercredi des veilleurs de Versailles. Il est interrogé par le Figaro Vox :

"Si le détournement de Versailles se poursuit dans les années à venir, il faut être bien conscient que l'on verra des choses encore bien pires de la part des bouffons du moment.

Le public a longtemps été indifférent à ce genre de provocations. Pourquoi se révolte-t-il aujourd'hui?

C'est une des conséquences de la réaction salutaire de la société civile face à la subversion de nos sociétés et de notre civilisation par des réformes sociétales irresponsables. Les manifestations contre le «mariage pour tous» et la protestation courageuse et digne des Veilleurs - ils ont d'ailleurs passé la nuit dernière devant le château pour protester contre l'insulte faite à Versailles - ont suscité une prise de conscience du public."

Faudrait-il se taire, pour ne pas faire la publicité des imposteurs ? Cela fait dix ans que le château de Versailles expose des encombrants et certains n'ont pas suscité de polémique. Cela a-t-il fait chuter la cote de quiconque ? Cela a-t-il empêché la direction du château de programmer de nouvelles horreurs l'année suivante ? Comment susciter une prise de conscience sans prendre la parole ? On remarquera, pour ne prendre que l'exemple du Figaro, que la biennale de Lyon, qui relevait du musée pornographique, a bénéficié d'un traitement trèscomplaisant dans ce journal. C'était en 2013. Deux ans plus tard, la journaliste n'a pas changé. Mais elle n'est plus seule à donner son avis sur la question : les articles sur le non-art fleurissent dans le FigaroVox.

Pour ne pas faire la publicité des faux artistes, Jean-Louis Harouel conseille pour sa part de faire attention au vocabulaire : ne plus parler que de "non art contemporain" et taire les noms des imposteurs.

La crise, couplée à la libération de la parole, parviendra-t-elle à crever la bulle ?

-

Compte rendu – exposition « la Flandre et la Mer » au Musée de Flandre, Cassel

Pieter Bruegel l’Ancien (vers 1525 – 1569), Bataille navale dans le golfe de Naples,huile sur bois, 41x70

Jusqu’au 12 juillet 2015 se tient au musée de Flandre une exposition qui aborde le thème de la mer dans l’art flamand à travers un riche ensemble de gravures et de peintures des XVIe et XVIIe siècles.

L’exposition propose de découvrir la genèse de la marine en tant que genre pictural, en partant de l’époque des grandes explorations, dont les récits favorisèrent le développement de la géographie ou des sciences aussi bien que celui des arts – la porosité entre les trois domaines étant particulièrement remarquable.

Le caractère ambivalent de la mer dans l’univers mental flamand est bien mis en évidence dans les premières salles de l’exposition : si le répertoire formel du monde marin est en effet une source d’inspiration formidable pour de nombreux artistes, on remarque que la mer elle-même n’intègre pleinement le domaine pictural qu’assez timidement, au début du XVIe siècle. C’est que la mer ne représente pas seulement la prospérité économique, élément clé de la puissance des ports de Bruges, puis d’Ostende, d’Anvers, ou plus tard de Rotterdam et d’Amsterdam : elle est aussi le lieu de la tragédie et de maints cauchemars abyssaux, comme l’atteste bien, par exemple, le Triomphe d’Amphitrite de van Kessel.

Le cauchemar lovecraftien avant l’heure : le Triomphe d’Amphitrite de Jan van Kessel (1626 - 1679), huile sur cuivre, 14x19

L’exposition rassemble, entre autres merveilles, un magnifique ensemble d’architectures flottantes minutieusement détaillées de Pieter Bruegel l’Ancien, un paysage idyllique de Claude Gelée, dit le Lorrain, de vastes scènes de batailles navales, parmi lesquelles on retiendra surtout la représentation de la bataille de Lépante par Andries van Eeertvelt et celle du golfe de Naples par Bruegel l’Ancien, une collection de paysages mythologiques ou bibliques dont la mer constitue le théâtre, et enfin un magnifique ensemble de marines hollandaises du XVIIe siècle, qui vient clore cet édifiant parcours.

Andries van Eertvelt (1590 - 1652), Combat naval de Lépante, 1623, huile sur toile, 176x315

Jan Porcellis (av. 1585 - 1632), Un estuaire par temps orageux, vers 1630, huile sur toile, 58x80,5

Si l’on peut regretter une certaine frugalité pour ce qui est des explications, on admettra en revanche volontiers que le parcours muséographique est très agréable, stimulant et bien aéré, et que les explications fournies sont limpides. La consultation du catalogue d’exposition permet bien évidemment d’approfondir l’ensemble des sujets abordés dans l’exposition, au même titre, je suppose, que les audioguides – dont j’ai préféré, pour ma part, me passer.

Le seul vrai bémol de l’exposition de Cassel concerne peut être son manque de diversité : le thème aurait en effet gagné à être davantage agrémenté de cartes, d’objets ou de maquettes qui auraient pu constituer un contrepoint intéressant à la collection de marines réunies par le musée. Seule la première salle présente un planisphère espagnol dans un manuscrit, ainsi que trois maquettes modernes de navires historiques.

Ne boudons cependant pas notre plaisir : l’exposition « la Flandre et la mer » regorge de merveilles. La curiosité y côtoie le chef d’œuvre et le thème abordé saura séduire l’esthète aussi bien que l’amateur d’histoire nautique. Pour ceux d’entre vous que la symbolique du CNC ne laisse pas indifférents, l’exposition permet en outre de découvrir l’allure des phares de la côte flamande d’il y a trois siècles, ce qui constituera une cerise sur le gâteau !

Paul Bril (1554 – 1626), Vue d’un port de mer, huile sur toile, 107x151.

Lyderic / C.N.C. http://cerclenonconforme.hautetfort.com/

-

Près de 60 formation proposées cet été !

-

L’Église, gardienne de l'ordre

Prêchées aveuglément par la République, les valeurs de fraternité et d'amour engendrent la mort. Derrière « Liberté, Égalité, Fraternité », il faut savoir lire, ce que ne font pas conservateurs et libéraux, « Ni Dieu ni Maître ».

La politique n'est pas la religion, et tous les penseurs classiques ont bien marqué le distinguo, de saint Thomas qui ne bâtit pas une cité théocratique, à Bossuet qui fonde sa politique sur l'histoire sainte et non sur la Révélation. La sottise haineuse et subversive qu'ont suscitée en France, dans certains milieux républicains, les rappels du pape Benoît XVI de principes évidents de la morale du Décalogue, qui n'est que l'exposé de la morale naturelle, nous ont fait penser à certaines pages de Maurras. Illustrons donc ici l'actualité de réflexions générales.

Fraternité et mort

Dans l'introduction de son Dilemme de Marc Sangnier 1 Maurras rappelle que la théologie catholique ne s'est jamais abandonnée au vague des sentiments. Il rappelle que la fraternité et l'amour, quand ces vertus avaient été aveuglement prêchées hors du catholicisme, avaient le plus souvent produit « la fraternité et la mort ». Que fit l'Ordre catholique ?

« Par une opération comparable aux chefs d'oeuvre de la plus haute poésie, les sentiments furent pliés aux divisions et aux nombres de la pensée ; ce qui était aveugle en reçut des yeux vigilants ; le coeur humain, qui est aussi prompt aux artifices du sophisme qu'à la brutalité du simple état sauvage, se trouva redressé en même temps qu'éclairé.

Un pareil travail d'ennoblissement opéré sur l'âme sensible par l'âme raisonnable était une nécessité d'autant plus vive que la puissance de sentir semble avoir redoublé depuis l'ère moderne. "Dieu est tout amour", disait-on. Que serait devenu le monde si, retournant les termes de ce principe, on eût tiré de là que "tout amour est Dieu" ? Bien des âmes que la tendresse de l'Évangile touche, inclinent à la flatteuse erreur de ce panthéisme qui, égalisant tous les actes, confondant tous les êtres, légitime et avilit tout. S'il eût triomphé, un peu de temps aurait suffi pour détruire l'épargne des plus belles générations de l'humanité. Mais elle a été combattue par l'enseignement et l'éducation que donnait l'Eglise : – Tout amour n'est pas Dieu, tout amour est "de Dieu". Les croyants durent formuler, sous peine de retranchement, cette distinction vénérable qui sauve encore l'Occident de ceux que Macaulay appelle les barbares d'en-bas.

Aux plus beaux mouvements de l'âme, l'Église répéta comme un dogme de foi : Vous n'êtes pas des dieux. À la plus belle âme elle-même : Vous n'êtes pas un Dieu non plus. En rappelant le membre à la notion du corps, la partie à l'idée et à l'observance du tout, les avis de l'Église éloignèrent l'individu de l'autel qu'un fol amour-propre lui proposait tout bas de s'édifier à lui-même ; ils lui représentèrent combien d'êtres et d'hommes, existant près de lui, méritaient d'être considérés avec lui : – N'étant pas seul au monde, tu ne fais pas la loi du monde, ni seulement ta propre loi. Ce sage et dur rappel à la vue des choses réelles ne fut tant écouté que parce qu'il venait de l'Église même. La meilleure amie de chaque homme, la bienfaitrice commune du genre humain, sans cesse inclinée sur les âmes pour les cultiver, les polir et les perfectionner, pouvait leur interdire de se choisir pour centre. »

Quel magnifique éloge dans les dernières lignes, éloge de l'Église pour son bienfait social, mais aussi pour son bienfait moral. Si, dans un ordre qui ne nous regarde pas ici, elle prépare les hommes à mériter de vivre dans la Jérusalem céleste, elle est, au temporel, l'héritière de la Cité antique, de l'Ordre romain, elle est garante de la Civilisation.

Désordre mental

Que va dresser face à l'Ordre qui nous dit, comme le souligne Maurras, « Vous n'êtes pas des dieux », le désordre mental – moral et politique – qu'incarnent le romantisme et la Révolution ? « Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu... » 2 L'individualisme forcené, métaphysique, moral, esthétique et politique dans lequel est né l'esprit révolutionnaire. Derrière « Liberté, Égalité, Fraternité », il faut savoir lire, ce que ne font pas conservateurs et libéraux, « Ni Dieu ni Maître ».

Nous commenterons de plus près une prochaine fois ce texte fondamental de Charles Maurras.

Gérard Baudin L’ACTION FRANÇAISE 2000 du 12 au 15 avril 2009

1 - Le Dilemme de Marc Sangnier (1906) fait partie, avec La Politique religieuse (1912) et L'Action française et la Religion catholique (1913), de La Démocratie religieuse (1921). Rééditée en 1975 (Nouvelles Éditions latines).

2 - Jean-Jacques Rousseau : Emile, L. IV, Profession

-

Les journées Chouannes 2014 par CHIRE-DPF

-

Joseph de Maistre contre le protestantisme

Dans Sur le protestantisme, Joseph de Maistre critique très violemment l’esprit de la Réforme, responsable selon lui de l’affaissement de la monarchie et, par conséquent, de l’avènement de la Révolution française. Pour l’auteur contre-révolutionnaire, la religion protestante, animée par un esprit de révolte, est un danger terrible pour l’autorité ainsi que pour la foi.

Dans une lettre du 16 janvier 1815 adressée au comte de Bray, Joseph de Maistre qualifie le protestantisme de « rienisme ». À ses yeux, cette nouvelle religion n’en est pas une. C’est un principe destructeur qui – de la Réforme jusqu’à la Révolution française – va mettre à bas les piliers de la monarchie, à savoir la foi et l’autorité. En effet, le protestantisme apparaît comme un pur produit de la modernité puisqu’il privilégie, à travers la pratique du libre examen, « la raison individuelle contre la raison générale ». L’enseignement de la foi ne passe donc plus par l’autorité religieuse – le prêtre, seul légitime pour transmettre le message du Christ – mais par un accès direct aux textes. Dès lors, chacun a le droit d’interpréter la Bible comme il l’entend. Or, pour le Savoyard, ce qui fait la force du catholicisme c’est « l’infaillibilité de l’enseignement d’où résulte le respect aveugle pour l’autorité, l’abnégation de tout raisonnement individuel, et par conséquent l’universalité de croyance ».

Pour Maistre, la vraie foi implique l’obéissance. Le protestantisme – et c’est le sens même du mot – proteste contre toutes les formes d’autorités mais aussi, selon le mot de Pierre Bayle, « contre toutes les vérités ». Pour l’auteur des Considérations sur la France, le protestantisme sabote les conditions de possibilité de la foi en faisant dépendre celle-ci de la seule libre conscience. Le protestant, parce qu’il se permet d’ « examiner » par lui-même les textes sacrés devient l’« ennemi essentiel de toute croyance ». La pratique du libre examen met également les protestants dans une disposition psychologique problématique. « Elle déchaîne l’orgueil contre l’autorité, et met la discussion à la place de l’obéissance », écrit Maistre.

Mais le protestantisme ne pose pas seulement problème du point de vue de la religion. Les principes qui le fondent excèdent très largement le domaine de la foi et ont des conséquences sur la vie politique. Car, « il est né rebelle, et l’insurrection est son état habituel », souligne Maistre. Le protestantisme est donc « une hérésie civile autant qu’une hérésie religieuse ». Pour le Savoyard, on ne peut séparer le catholicisme de la souveraineté. L’autorité du roi procède de l’autorité divine. Le roi est le représentant de Dieu sur terre. C’est de là qu’il tient la légitimité de son gouvernement. Interroger la foi, c’est donc inévitablement interroger la souveraineté du monarque. Pour Maistre, la Réforme contient en elle-même les causes de la Révolution française. C’est donc la preuve évidente que des bouleversements religieux peuvent entraîner des bouleversements politiques. L’esprit du protestantisme est un esprit de révolte. Il « naquit les armes à la main », écrit Maistre.

Le protestantisme, ennemi de la souveraineté

Nombreux sont les protestants à avoir défendu l’idée d’une souveraineté populaire. Une notion oxymorique pour le très aristocrate auteur des Soirées Saint-Pétersbourg qui estime que la seule souveraineté possible est celle du monarque, que seul le Souverain peut être, à proprement parler, souverain. « Le protestantisme n’est pas seulement coupable des maux que son établissement causa. Il est anti-souverain par nature, il est rebelle par essence, il est ennemi mortel de toute raison nationale : partout il lui substitue la raison individuelle, c’est-à-dire qu’il détruit tout », estime Maistre.

Une des missions du monarque consiste donc à combattre le protestantisme. L’écrivain voit d’un très bon œil la révocation de l’édit de Nantes en 1685. « L’aversion de Louis XIV pour le calvinisme était encore un instinct royal », affirme-t-il. Puisque le protestantisme conjure sans cesse contre la France, il est naturel de le réprimer. Lutter contre l’expansion du protestantisme est le meilleur moyen de préserver la souveraineté nationale et l’autorité du roi. Pour Maistre, les protestants sont nécessairement des agents du philosophisme et de la Révolution. « Je crains réellement que les États réformés n’aient sur ce point plus de reproches à se faire qu’ils ne l’imaginent : presque tous les ouvrages impies et la très grande partie de ceux où l’immoralité prête des armes si puissantes à l’irréligion moderne, ayant été composés et imprimés chez les protestants », note-t-il.

Dès lors que le monarque transige avec le protestantisme, il met sa propre existence en péril. « Louis XIV foula au pied le protestantisme et il mourut dans son lit, brillant de gloire et chargé d’années. Louis XVI le caressa et il est mort sur l’échafaud », écrit Maistre. Et le Savoyard de souligner les affinités entre le protestantisme et le jacobinisme. Il constate notamment la « tendresse filiale » que montrent les partisans de la Révolution envers les protestants. Mais la soif de révolte du protestantisme ne peut être comblée. Une fois qu’un régime est à terre, il s’empresse d’attaquer le nouveau. Les républicains qui croyaient voir dans le protestantisme un ami fidèle se fourvoient. Pour Maistre, ces alliés d’aujourd’hui sont les ennemis de demain puisque « ce n’est pas cette autorité qui leur déplaît ; c’est l’autorité ». Le protestantisme « est républicain dans les monarchies et anarchiste dans les républiques ».

Maistre s’appuie finalement sur une réflexion du révolutionnaire et ami de la Réforme Condorcet pour montrer que le droit d’examen qui est au fondement de la philosophie protestante est une porte ouverte au nihilisme, au « rienisme » pour reprendre le mot du Savoyard. « Le protestantisme appelant de la raison nationale à la raison individuelle, et de l’autorité à l’examen, soumet toutes les vérités au droit d’examiner […] il s’ensuit que l’homme ou le corps qui examine et rejette une opinion religieuse ne peut, sans une contradiction grossière, condamner l’homme ou le corps qui en examinerait ou en rejetterait d’autres. Donc, tous les dogmes seront examinés et, par une conséquence infaillible, rejetés, plus tôt ou plus tard », écrit Maistre.

L’esprit du protestantisme est donc un esprit de remise en question perpétuelle. Parce qu’il questionne tout, il ne se fonde sur rien. Son anti-dogmatisme le fait sombrer dans un relativisme dangereux qui possède comme unique support la raison individuelle. En cela, le protestantisme est une philosophie moderne qui n’appartient pas au domaine de la foi. « Qu’est-ce qu’un protestant ? Il semble d’abord qu’il est aisé de répondre ; mais si l’on réfléchit, on hésite. Est-ce un anglican, un luthérien, un calviniste, un zwinglien, un anabaptiste, un quaker, un méthodiste, un morave, etc. (je suis las). C’est tout cela, et ce n’est rien. Le protestant est un homme qui n’est pas catholique, en sorte que le protestantisme n’est qu’une négation. »

Matthieu Giroux

http://philitt.fr/2015/06/09/joseph-de-maistre-contre-le-protestantisme/

-

Chronique du vrai combat social