culture et histoire - Page 1371

-

Les idées à l'endroit n°05 : les non conformistes des années trente, regard sur une génération

-

Le 9e Rima rend hommage aux Hmongs qui ont combattu en Indochine

Une cérémonie en hommage aux combattants hmongs s’est déroulée ce lundi matin au quartier du 9e Rima à la Madeleine, à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.Sept habitants de Cacao ont été décorés de l’étoile forêt. Pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), cette médaille était remise aux éclaireurs indochinois qui se distinguaient par leur courage et leur combativité. Aujourd’hui, le 9e Rima la remet toujours à ses meilleurs combattants. Sur les sept Hmongs décorés hier, quatre ont combattu aux côtés des Français, trois sont des descendants de combattants. -

« Le Nouveau Moyen Age » de Nicolas Berdiaev

Le socialisme vu par Berdiaev

♦ Ivan Blot, homme politique, essayiste, écrivain…

Nicolas Berdiaev serait, avec Ivan Iline, le philosophe russe préféré de Poutine. Dans son livre Le Nouveau Moyen Age, au chapitre intitulé « Démocratie, socialisme et théocratie », il présente une analyse du socialisme particulièrement profonde. Pour lui, le socialisme est à l’opposé de la démocratie, car il a ses projets a priori qu’il veut imposer au peuple. « D’après son type psychologique, le socialisme n’est pas sceptique, il est la foi, il prétend être une nouvelle foi pour l’humanité. » Son laïcisme de façade est mensonger. « Le socialisme utopique de Saint-Simon et le socialisme « scientifique » de Karl Marx se présentent avec les mêmes prétentions que la religion : ils veulent avoir un rapport intégral envers la vie, résoudre toutes les questions de la vie ».

Pour Berdiaev, « le socialisme a un caractère messianique » (*).

Le socialisme est oligarchique et non démocratique

La domination du monde doit revenir à l’idée de prolétariat et non au prolétariat réel. « Sous ce rapport, le socialisme n’est pas un réalisme empirique mais un idéalisme. C’est une minorité élue, la poignée la plus consciente, qui s’avère porteuse de l’idée et connaître la vérité. La plénitude du pouvoir doit appartenir à cette minorité élue. Sous ce rapport, le socialisme est oligarchique et non démocratique. »

Au nom de l’idée, on peut exercer la violence contre le peuple empirique de fait. On peut et doit forcer le peuple à réaliser l’idée socialiste.

Au nom de l’idée, on peut exercer la violence contre le peuple empirique de fait. On peut et doit forcer le peuple à réaliser l’idée socialiste.Selon Berdiaev, « le socialisme nie en principe la souveraineté du peuple, la libre manifestation de la volonté du peuple et le droit de chaque citoyen à prendre part à la manifestation de sa volonté. Il est en cela essentiellement opposé à la démocratie. » Pour les socialistes, on peut brutaliser la majorité dite réactionnaire car on considère qu’elle est dans les ténèbres. (…) Le socialisme est fondamentalement intolérant et exclusif, il ne peut pas selon son idée, laisser la liberté à ses adversaires, à ceux qui ne pensent pas comme lui. Il est obligé de nier la liberté de conscience. Il est le système du Grand Inquisiteur dont parle Dostoïevski. » Il veut faire le bien des hommes et décider de la destinée des sociétés humaines en niant la liberté de l’esprit.

Berdiaev va au cœur philosophique du socialisme : « Une société et un Etat socialistes sont de type confessionnel et sacral, et non laïc et séculier. Dans un Etat socialiste, il y a une confession dominante et ceux qui appartiennent à

cette confession dominante doivent avoir des droits privilégiés. Cet Etat n’est pas insensible à la foi, il n’y est pas indifférent comme un Etat libéral démocrate et républicain, il décrète sa vérité et contraint à la suivre. Ceux qui ne reconnaissent pas la foi socialiste doivent être mis dans une situation analogue à celle des Juifs dans les sociétés chrétiennes théocratiques anciennes. (…) En cela réside l’opposition essentielle entre un Etat socialiste et un Etat démocratique de droit », un Etat républicain. Ce dernier ne prétend jamais au pouvoir sur les âmes humaines, il connaît ses limites. Le socialisme veut dresser mécaniquement les âmes humaines. Il aspire pour cette raison au monopole de l‘éducation.

Le socialisme, un nouveau Moyen Age

Selon Berdiaev, « la démocratie est humaniste. Le socialisme est déjà de l’autre côté de l’humanisme. Le socialisme est une réaction contre l’histoire moderne et un retour au Moyen Age, mais au nom d’un autre Dieu. Le nouveau Moyen Age doit être semblable à l’ancien, il aura sa propre théocratie à l’envers. Mais quand prend fin le royaume humaniste, le royaume de l’humanité séculière, alors se dévoilent des abîmes opposés. L’Etat socialiste marche vers la théocratie et a des prétentions théocratiques. (…) La société, la collectivité sociale devenue une nouvelle idole devient un despote sans limites ». La liberté est gravement menacée.

Ivan Blot, 6/06/2015

Note :

(*) Nicolas Berdiaev, Le Nouveau Moyen Age, L’Age d’homme, 1985, p. 119.Nicolas Berdiaev Le Nouveau Moyen Age. Réflexions sur les destinées de la Russie et de l’Europe (Novoe Srednevekov’e, 1924), éd. L’Age d’homme, 1986.

http://www.polemia.com/le-nouveau-moyen-age-de-nicolas-berdiaev/

-

Vae Victis - La fin des temps Modernes

-

Bistro Libertés S02E10 avec Benoit Rayski

-

Robert Steuckers : réflexions sur les réformes du collège

Robert Steuckers propose un regard philosophique et anthropologique sur la réformes des collèges, pour dépasser les réactions épidermiques et les visions politiciennes sur le sujet

Monsieur Steuckers, votre opinion, ici, à brûle-pourpoint, sur les réformes du collège en France ?

Ces réformes sont avant tout les symptômes d’un effondrement civilisationnel. Les tests dits « PISA » montrent que l’enseignement en France, en Belgique francophone (et non pas en Belgique néerlandophone), en Allemagne et ailleurs se désagrège alors qu’il avait été un atout majeur de notre aire de civilisation jusqu’il y a peu de temps.Pour la France, le phénomène m’apparaît complexe : l’hypertrophie du récit « universaliste » et « républicain », qui tient désormais de la pure incantation, paraît ridicule, surtout dans les pays qui ne sont pas républicains ou qui vivent d’un humus idéologique différent. C’est une version particulièrement stupide de l’occidentalisme qui marque la France (alors qu’elle aurait pu s’en dégager) et fait d’elle l’élément porteur d’un fondamentalisme laïque, philosophiquement pauvre et très étriqué. L’occidentalisme marque aussi les États-Unis, mais ceux-ci y ajoutent une très désagréable et très nauséabonde touche puritaine, qui effraie par ses outrances ou faire rire et jaser.

Universalisme laïcard républicain ou universalisme puritain bibliste ne sont pas des terreaux féconds pour faire éclore et durer une pédagogie efficace de la transmission, puisqu’ils procèdent tout d’eux d’une volonté pathologique de tout vouloir éradiquer. L’idée même de transmission est d’ailleurs niée et rejetée expressis verbis par le pédagogisme ambiant. Ce genre de discours induit :

1) Une manie féroce de la purgation – il faut purger tout mythème, môle religieux ou faits de monde qui contrarient le blabla inconsistant que représentent ces discours politico-culturels

2) Une répétition ad nauseam de slogans « endoctrineurs » qui rend sourd aux bruits et bruissements du monde. Ce n’est pas un hasard si la Flandre ou la Finlande, par exemple, échappent à l’effondrement (provisoirement, car le soft power veille…). Elles partagent toutes deux un dispositif idéologique national dérivé soit de l’humanisme tacitiste et érasmien du 16e siècle hispano-flamand soit, pour les deux, d’un humanisme des Lumières qui s’abreuve à la pensée de Herder : l’humus culturel dans toutes ses productions est accepté et exploré ad infinitum ; il n’y a dès lors ni purgation perpétuelle (éradiquer le plouc et ses racines qui agissent ou sommeillent en tout citoyen) ni risque majeur et immédiat de sloganisation à la française ou à l’américaine.L’Allemagne a longtemps partagé cette option pour les « autres Lumières », celles qui sont réalitaires, acceptantes, et refusent toute forme d’éradication des legs du passé, mais il y a, outre-Rhin, le culte de la repentance, qui assimile erronément toutes les traditions humanistes allemandes à des préludes au national-socialisme du 20e siècle, englobant dans le même opprobre des pans entiers de la sociale-démocratie d’avant 1914. Le « Vergangenheitsbewältigung » et le tropisme occidental (américain), pourtant souvent dénoncé, font que l’humanisme herdérien n’a plus aucun effet sur les discours politiques, alors même qu’il sert encore et toujours de terreau en matières philosophiques, sociologiques, anthropologiques, etc.

Au-delà du débat français actuel et des vicissitudes de l’enseignement francophone belge d’aujourd’hui, nous pouvons dire, globalement, qu’il n’y a pas de politique de l’enseignement possible, sur le très long terme, sans un recours à notre humanisme hispano-flamand, tacitiste, qui tolère aussi le picaresque (de Cervantès aux romanciers avant-coureurs du 17e espagnol) et à la pensée de Herder, riche de ses innombrables avatars, en tous domaines des sciences humaines. Tout le reste, les idéologies caricaturales et pernicieuses, ennemies de ce double héritage, constituent un fatras nauséabond, un tas d’ordures, de scories, dont il faudrait se débarrasser au plus vite pour ne pas crever stupide, en ânonnant des slogans creux qui feront pisser de rire les Chinois, les Indiens et les Africains.

Enfin, l’élimination envisagée du latin et de l’allemand dans le cursus des collèges français est l’indice le plus patent d’un refus de toute nouvelle démarche renaissanciste, d’un refus justement de l’humanisme latinisant de Juste Lipse en Brabant et de ses disciples espagnols, de l’humanisme herdérien, basé sur l’allemand. Avec la quasi-disparition du grec ancien dans les curricula scolaires, il ne reste rien, plus rien, pour redonner une épine dorsale à notre société, pour renouer avec les trois renaissances qui ont marqué la civilisation européenne :

la Carolingienne (qui sauve le latin classique de l’oubli)

l’Italo-Flamande de Piccolomini et d’Érasme, poursuivie par Juste Lipse et les Espagnols

l’Allemande, de Herder à 1914, qui entendait libérer l’homme des ballasts morts qu’il traîne à ses basques pour le replonger dans son propre humus anthropologique qui, toujours et encore, le revivifie quand besoin s’en faut. Le Sapere Aude de Kant acquiert en ce cas substance et concrétude.Par suite, le Sapere Aude, aujourd’hui, ce doit être de vouloir échapper à tout prix aux slogans stériles des soft powers jacobins et américano-puritains (voire hillaryclintoniens) et d’oser se replonger dans ce qui fait ce que nous sommes hic et nunc.

Robert Steuckers, propos recueillis par Xavier Deltenre

-

I-Media S2e15 - Affaire Vincent Lambert, tartuffe dans les médias

-

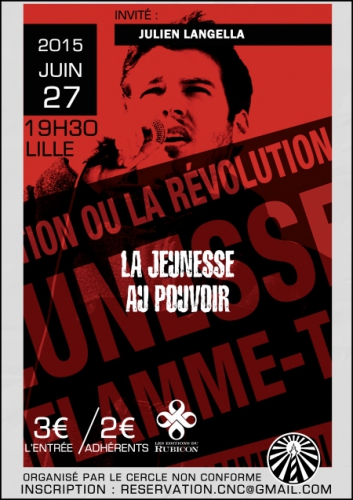

Conférence du C.N.C: La jeunesse au pouvoir - Lille - 27/06/15

Ancien cadre identitaire, activiste catholique, Julien Langella nous propose ici, notamment au travers d'une passionnante évocation historique, un ouvrage de combat et d'espoir. Plus qu'un livre, un appel. Un appel à reprendre notre destin en mains, à réinvestir l'espace public, le coeur de la Cité, à refuser de continuer à être "représentés" par les domestiques de l'oligarchie, à reconquérir nos vies, à balayer nos peurs et à redevenir maîtres d'un avenir qui ne doit plus être une simple et morne fatalité. L'ouvrage se compose également de deux entretiens exclusifs avec Alain de Benoist et Dominique Venner.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/

-

Europa Nostra - Cavalier

-

La Grèce Antique, origine de notre Civilisation 2/3 - L'âge d'or (Planète)