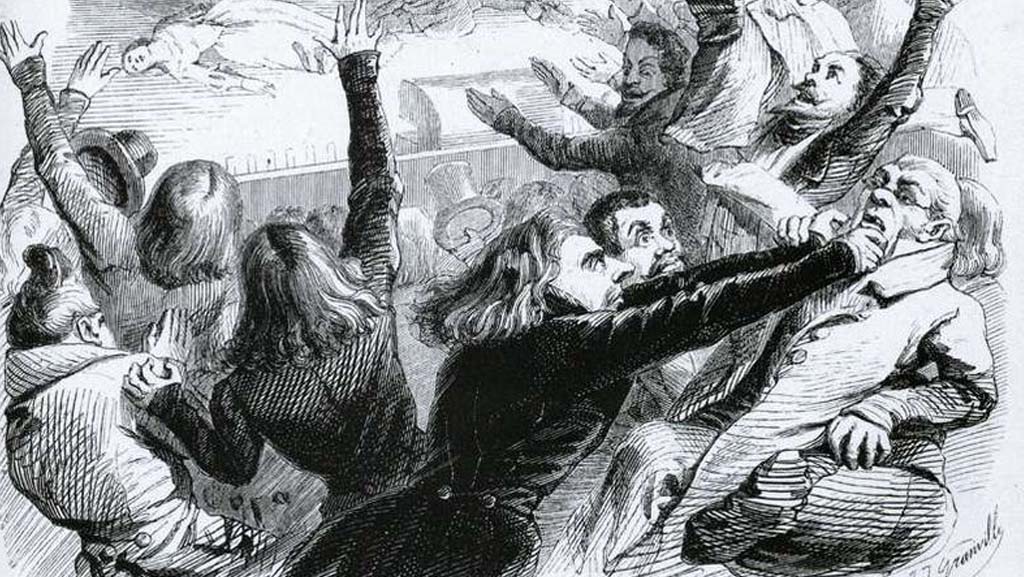

« Nous souhaitons du fond de notre cœur la victoire du national-socialisme, nous connaissons le meilleur de ses forces, l'enthousiasme qui le porte, nous connaissons le sublime des sacrifices qui lui sont consentis au-delà de toute forme de doute. Mais nous savons aussi, qu'il ne pourra se frayer un chemin en combattant... que s'il renonce à tout apport résiduaire issu d'un passé révolu. » (1)

Ces phrases, Ernst Jünger les a écrites pendant l'été 1930. Pourquoi, se demande-t-on aujourd'hui, Jünger n'a-t-il pas trouvé la voie en adhérant au mouvement de cet homme, apparamment capable de transposer et d'imposer les idées de Jünger et du "nouveau nationalisme" dans la réalité du pouvoir et de la politique ? Mon propos, ci-après, n'a pas la prétension d'être une analyse méticuleuse, profonde, systématique de l'histoire des idées. Il ne vise qu'à montrer comment une personnalité individuelle et charismastique de la trempe d'EJ, qui a fêté ses 100 ans en mars dernier, a pu maintenir son originalité à l'ère du Kampfzeit de la NSDAP.

Lire la suite