culture et histoire - Page 334

-

Aux origines des religions romaines [1/3], avec Valérie Huet

-

La désinformation autour du régime de Vichy (Bernard Legoux)

Bernard Legoux, capitaine de frégate honoraire, est membre de la Commission française d’histoire militaire. Il est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de l’année 1940.

Adversaire résolu de la déformation intentionnelle de l’Histoire, Bernard Legoux s’indigne en constatant la désinformation qui règne actuellement sur le gouvernement de Vichy et le maréchal Pétain. Depuis 1980, un nouveau courant historique, souvent qualifié d’ « historiographie nouvelle« , présente le régime de Vichy comme le mal absolu en ne tenant, le plus souvent, aucun compte de tous les écrits et témoignages des années 1950 à 1980. Bernard Legoux analyse les procédés de désinformation utilisés par ces soi-disant historiens ayant abandonné toute objectivité.

-

Alexandre Millerand : le président des ouvriers, avec Jean-Philippe Dumas

-

Danser encore -acoustique guitare- SURPRISE !

-

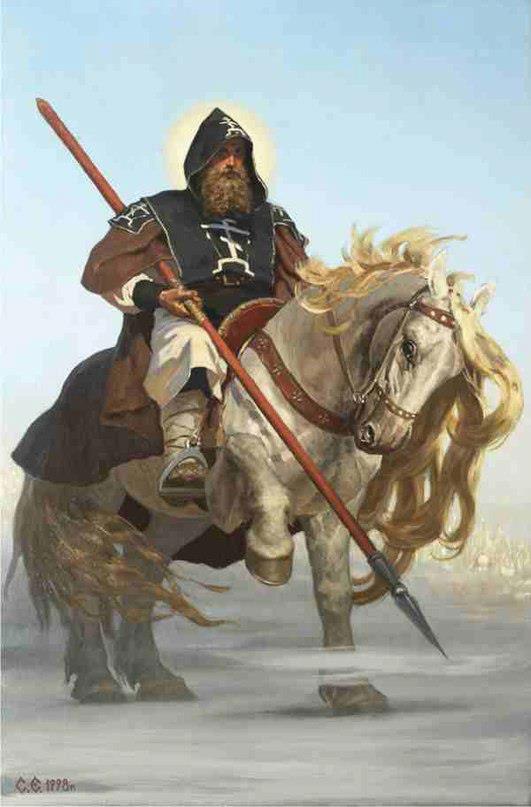

Prêtres et guerriers

[Ci-dessus : le moine-soldat Alexandre Perevest par Sergueï Nikolaïevitch Efoshkin (Сергей Николаевич Ефошкин), 1998]

« En vérité le combat où nous sommes engagés se joue toujours plus clairement entre les puissances de la vie et celles de la mort. Les preux s’y tiennent épaule contre épaule, comme les chevaliers des temps jadis. » Ernst Jünger

Car il est temps de surgir de la boue pour s’engager vers de nouvelles aurores. J’ai donc choisi de reconnaître la symbolique si vivante au cœur de laquelle prêtres et guerriers s’appellent et se répondent dans une conspiration sacerdotale. Mais comme la génération est jeune !

-

Vérité et synthèse – La fin des impostures (Roger Dommergue)

Roger Dommergue, endocrinologue et écrivain issu d’une famille juive ayant fait fortune dans le coton égyptien et la banque, a signé de nombreux pamphlets politiquement incorrects et luttait contre la loi Gayssot.

Le livre Vérité et synthèse a ceci de surprenant que son auteur, juif, porte un regard sévère sur le judaïsme, et le fait sur base de nombreuses citations juives. La première partie du livre, intitulée Ce que les Juifs ont dit d’eux-mêmes, a de quoi retourner le plus judéophile des lecteurs. Les pages consacrées aux liens entre communisme et judaïsme sont elles aussi très référencées. C’est la force de cet ouvrage : se baser sur les sources juives. Le résultat est détonnant !

Vérité et synthèse – La fin des impostures, Roger Dommergue, éditions Omnia Veritas, 318 pages, 25 euros

A commander en ligne sur le site de l’éditeur

https://www.medias-presse.info/verite-et-synthese-la-fin-des-impostures-roger-dommergue/59474/

-

Figueras, un grand pamphlétaire doublé d'un homme d'action (video)

Anne Brassié reçoit Olivier Figueras qui évoque le destin et l’œuvre de son père : le talentueux André Figueras. Deux principaux livres sont évoqués : “Onze amiraux dans la tourmente” et ses “Mémoires intempestifs ».

Engagé dans la résistance en 1941, à l’âge de 17 ans, il n’en demeure pas moins un défenseur de Philippe Pétain. Il termine la guerre dans les commando-parachutistes de l’Armée d’Afrique ; à ce double titre, il a reçu la croix de Guerre et la Médaille de la Résistance.

-

Bernanos, l’homme habité

1998 aura été, littérairement parlant, l’année Bernanos. Alors que de toutes parts, patiemment érigé sur vingt siècles d’histoire européenne, l’imposant édifice catholique s'effrite, les plus grandes maisons d’édition parisiennes ont tenu l'an durant à célébrer la mémoire du plus fameux de nos “catholiques écrivant”, mort il y a tout juste 50 ans, par la réédition de quelques-uns de ses meilleurs brûlots : Français si vous saviez, La Liberté pour quoi faire, La Grande Peur des bien-pensants (1). Le tout assorti de quelques nouvelles inédites. Sans oublier, en ces temps où, misère de l’esprit, l’on s’intéresse davantage aux petits secrets de nos auteurs qu’à ce qu’ils ont pu écrire (que penser de “l’affaire” Marguerite Duras ?), l’inévitable cortège de biographies, plus ou moins littéraires et bien troussées. Ironie de l’histoire, pour une des rares plumes libres du siècle, guère plus connue aujourd'hui que pour ses 3 volumes de la Pléiade.

-

Les Camelots du Roi : les troupes de choc royalistes (Xavier Cheneseau)

Xavier Cheneseau est journaliste et écrivain.

Les Camelots du Roi, fondés en 1908 à l’initiative de Maxime Real del Sarte, doivent leur nom au motif qu’ils étaient célèbres pour vendre le journal quotidien de l’Action Française à la criée.

-

REYNALD SECHER, HISTORIEN DE LA VENDÉE MILITAIRE, INVITÉ DE L'ÉMISSION "SYNTHÈSE" SUR TV LIBERTÉS

Roland Hélie et Philippe Randa reçoivent Reynald Secher. Universitaire, historien et écrivain, Reynald Secher est à l'origine, dans les années 1980, avec son livre qui fit beaucoup de bruit à l'époque "Le génocide franco-français - La Vendée vengée" (Perrin), du mouvement en faveur de la réhabilitation de la Vendée militaire.