La réforme de l'entrée à l'université a été présentée ce lundi matin mais il y a déjà quelques jours que l'on en connaissait les grandes lignes et que celles-ci étaient discutées, approuvées ou contestées, principalement selon les clivages idéologiques qui continuent de fracturer le paysage universitaire et lycéen français : si les syndicats comme l'UNEF ou SUD y sont évidemment hostiles, par principe plus que par réflexion, d'autres, comme le syndicat FAGE ou les présidents d'université y sont favorables (ou « pas défavorables »), par pragmatisme ou par conviction.

Cette réforme concerne dès aujourd'hui les 700.000 lycéens de Terminale de l'année et elle va se marquer, dès la semaine prochaine, par la nomination d'un second professeur principal dans chaque classe de ce niveau : l'idée n'est pas mauvaise en soi, même si elle risque de se heurter à la difficulté, sans doute surmontable, de trouver des volontaires parmi les professeurs de lycée et à celle de financer ces nouvelles nominations. L'approche des conseils de classe du premier trimestre, dans un mois à peine pour la plupart, devrait vite enclencher le mécanisme d'une réforme qui se veut ambitieuse et qui vise à mieux orienter (ou, plutôt, conseiller) les lycéens en fin de cycle secondaire : il ne faudra pas rater cette première étape pratique, au risque de provoquer une crise lycéenne dont la France peut utilement se passer, même si le cinquantenaire de Mai 68 pourrait motiver quelques imitateurs et exciter quelques extrémistes nostalgiques de la Révolution, celle de 1917 et de sa parodie, moins sanglante, de 1968...

Avec cette réforme, le conseil de classe de Terminale va redevenir un élément majeur du calendrier scolaire alors que, ces dernières années, il était devenu une simple chambre d'enregistrement et ne jouait guère de rôle dans l'orientation des élèves, se contentant de donner un avis, favorable ou défavorable, pour l'examen du baccalauréat, avis qui n'était pris en compte (et encore !) que lors des jurys de celui-ci, et si le candidat était à quelques points de l'obtention du diplôme ou d'une mention à celui-ci. Lors du conseil de classe du deuxième trimestre, les professeurs de Terminale donneront leur avis, collégialement, sur les dix vœux post-bac formulés par chaque élève par une appréciation, sans doute de type « favorable » ou « défavorable » : l'intérêt de cette pratique est de sortir de la seule perspective de l'épreuve du mois de juin et de préparer ce qui est bien plus important, c'est-à-dire l'intégration à la filière de formation suivante. Ces dix appréciations par élève n'auront qu'un rôle indicatif et non contraignant mais elles pourront jouer un rôle utile de conseil dont le lycéen pourra (ou non, son choix final devant être respecté, selon le premier ministre) tirer profit : c'est aussi un moyen de le responsabiliser, et cela me semble tout à fait honorable.

Cette partie-là de la réforme semble raisonnable et légitime, et les syndicats lycéens, s'ils veulent rester crédibles, devraient l'accepter : la décision d'appréciations étant prise collégialement et hors du contexte de l'examen, même si elle peut parfois décevoir un élève qui espérait une filière en définitive déconseillée par le conseil de classe, est une bonne série d'indications qui peut lui éviter les choix universitaires malheureux, surtout pour son avenir. Après tout, le rôle des professeurs (en particulier principaux) n'est pas seulement d'enseigner leur matière mais de préparer les meilleures conditions pour l'avenir de ceux qui leur sont confiés : c'est aussi un élément de la réussite scolaire la plus large et des orientations les mieux assurées, elles-mêmes sources d'économies pour l’État et de richesses pour icelui comme de bien-être professionnel et humain pour les bacheliers.

Mais il est encore loin de la coupe aux lèvres et il n'est pas certain que cet aménagement de la Terminale soit suffisant pour régler tous les problèmes qui minent depuis si longtemps l'instruction des intelligences en France. Déjà, des voix s'élèvent pour contester ces aménagements et leur esprit, voix souvent issues de milieux syndicaux plus « conservatistes » que conservateurs, et d'autres s'inquiètent des coûts et surcoûts de ces mesures, en négligeant le fait que, pour réussir au mieux les changements, c'est aussi et d'abord de volonté et de vocation dont le pays et l’École ont besoin. Et il serait de bon aloi, me semble-t-il, de mettre en place, pour les élèves de Terminale, une forme de « tutorat d'orientation » qui pourrait être pris en charge, soit par des professeurs à la retraite volontaires et formés pour cela, soit par des conseillers d'orientation spécialisés sur les filières post-baccalauréat, et, pourquoi pas, par des intervenants des secteurs agricoles, industriels, commerciaux ou de services, en lien avec le tissu socio-professionnel local, communal, régional, voire national.

En fait, ce ne sont ni les idées ni les propositions ni même les projets qui manquent, mais bien plutôt la volonté politique pour « faire » et « faire faire » : si M. Macron et quelques uns de ses ministres semblent ne pas en manquer, ils risquent bien, par le système même d'un « pays légal » paralysant et conformiste, de ne pouvoir aller aussi loin qu'il pourrait être nécessaire. D'ailleurs, le président le veut-il lui-même ? Son libéralisme premier n'est-il pas, de lui-même, un obstacle à toute stratégie de « l'imagination au pouvoir » ?

(à suivre, forcément)

http://nouvelle-chouannerie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1459:la-reforme-de-lentree-a-luniversite-version-2017-partie-1-le-role-renforce-du-conseil-de-classe-de-terminale&catid=51:2017&Itemid=62

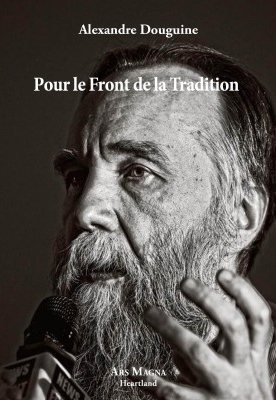

Les éditions Ars Magna viennent de publier un recueil de textes d'Alexandre Douguine intitulé Le Front de la Tradition. Théoricien politique influent, un moment proche d'Edouard Limonov, Alexandre Douguine est la figure principale du mouvement eurasiste en Russie. Outre L'appel de l'Eurasie (Avatar, 2013), le texte d'une longue conversation entre lui et Alain de Benoist, plusieurs de ses ouvrages ou recueils de ses textes sont déjà traduits en français comme La Quatrième théorie politique (Ars Magna, 2012), Pour une théorie du monde multipolaire (Ars Magna, 2013) ou Vladimir Poutine, le pour et le contre - Écrits eurasistes 2006-2016(Ars Magna, 2017).

Les éditions Ars Magna viennent de publier un recueil de textes d'Alexandre Douguine intitulé Le Front de la Tradition. Théoricien politique influent, un moment proche d'Edouard Limonov, Alexandre Douguine est la figure principale du mouvement eurasiste en Russie. Outre L'appel de l'Eurasie (Avatar, 2013), le texte d'une longue conversation entre lui et Alain de Benoist, plusieurs de ses ouvrages ou recueils de ses textes sont déjà traduits en français comme La Quatrième théorie politique (Ars Magna, 2012), Pour une théorie du monde multipolaire (Ars Magna, 2013) ou Vladimir Poutine, le pour et le contre - Écrits eurasistes 2006-2016(Ars Magna, 2017).

Par Mathieu Bock-Côté

Par Mathieu Bock-Côté Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'