Le SIEL appelle les Français à se rassembler à partir de 18h00 le 17 mai à Paris, aux abords de l'Assemblée nationale, pour exiger l'abrogation de la loi Taubira. Trois après, On Ne Lâche Rien !

France et politique française - Page 3227

-

17 mai : rassemblement contre la loi Taubira

Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, lobby, tradition 0 commentaire -

Alain Benajam - La nation est-elle finie? - Meta TV 3/3

-

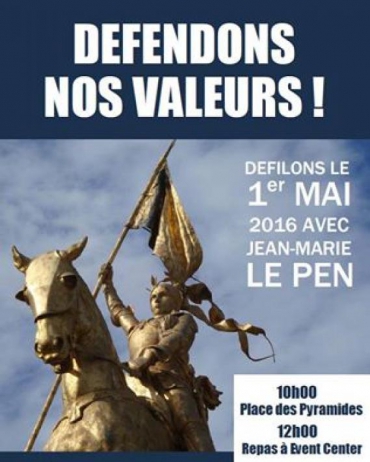

Dimanche 1er mai, conformément à une tradition datant de près de 30 ans, Jean-Marie le Pen et les nationaux honoreront Jeanne d'Arc...

-

Pierre Gattaz, le cynisme et l’indécence par Xavier EMAN

Le président du Medef, l’homme qui souhaite la suppression du salaire minimal – cet horrible et insupportable frein à la croissance et à l’emploi -, trouve par contre tout à fait normal que le PDG de PSA, Carlos Tavares, double sur un an son déjà substantiel salaire, passant de 2,6 à 5,24 millions d’euros annuels. « Bravo, remarquable, c’est la rémunération de la réussite et en effet il faut savoir récompenser la réussite ! » s’exclame même joyeusement le numéro 1 des (gros) patrons avant de préciser : « L’entreprise automobile était en grande difficulté il y a quelques années, c’était société qui était en perdition, qui allait sur les rochers. Carlos Tavares a redressé en 18 mois un fleuron de notre industrie. »

Ce discours pourrait éventuellement être audible si tous les acteurs du redressement de l’entreprise, du bas au sommet de la hiérarchie, bénéficiaient, dans la même proportion ou tout du moins de façon significative, des fruits de ce « renouveau » évoqué par Pierre Gattaz et de la nouvelle santé du constructeur. À moins de considérer, ce qui semble être le cas, que le PDG est le seul et unique artisan des meilleurs résultats de la société, le reste du personnel – ingénieurs, cadres, employés, ouvriers – n’étant que des pions interchangeables dont le travail n’a pas d’influence sur les bons ou mauvais bilans de l’entreprise.

Ce discours serait également peut-être acceptable s’il fonctionnait dans les deux sens, c’est-à-dire si, lorsqu’une entreprise connaît des difficultés, au lieu de licencier des ouvriers et de supprimer des emplois ou de partir vers d’autres cieux en empochant ses stock-options et/ou en bénéficiant d’un parachute doré (retraite chapeau ou autres joyeusetés), les « patrons » divisaient par deux ou trois – voire plus – leurs salaires afin de participer à l’effort collectif et de « payer » leur responsabilité dans la mauvaise passe ou le naufrage.

Les deux conditions évoquées ci-dessus n’étant évidemment pas remplies le moins du monde, les propos de Monsieur Gattaz doivent être pris pour ce qu’ils sont : une méprisante et indécente démonstration de solidarité de classe, une tape sur le ventre entre parvenus contents d’eux-mêmes, un glaviot à la face de tous ceux à qui on explique sempiternellement – quels que soient les circonstances – qu’on ne peut augmenter leurs salaires dérisoires sous peine de perte de productivité et de catastrophe économique.

Austérité, précarité, flexibilité d’un côté, salaires et rémunérations de plus en plus indécents de l’autre… Pierre Gattaz et ses acolytes voudraient relancer une « lutte des classes » prétendument terminée qu’ils n’agiraient pas autrement… Le tout sous un gouvernement dit « socialiste », témoin passif et impuissant qui se borne à de fallacieux discours « moraux » de façade tout en menant une politique chaque jour plus libérale et favorable non pas à l’économie réelle et à l’entrepreneuriat local des PME/PMI mais aux appétits toujours plus insatiables des oligarques, de la finance, des grands groupes et des multinationales.

Xavier Eman

• D’abord mis en ligne sur Paris Vox, le 29 mars 2016 et repris par Métapo Infos, le 4 avril 2016.

-

Sondage : Hollande éliminé, les droites plus que jamais face à leurs responsabilités

Les courbes d’intentions de vote ne s’inversent pas.

Pendant que M. Hollande tentait, dans l’indifférence générale, un nouveau plan de communication destiné à l’extirper de ses 85 % d’impopularité, les sondeurs d’Odoxa, pour Le Parisien, prenaient le pouls de l’électorat pour la présidentielle. Ce sondage confirme que les courbes d’intentions de vote ne s’inversent pas.Pour le Président en titre, le verdict est sans appel : quel que soit le candidat de droite, il serait éliminé dès le premier tour, avec 14-15 %. Rien d’étonnant : dans des circonstances bien moins dramatiques, M. Jospin réalisa un petit 16 %, en 2002. Pire pour M. Hollande : si on le teste pour le second tour, auquel il ne pourrait accéder que par un accident électoral inattendu pour le candidat de droite, il serait aussi battu par Marine Le Pen : 47 % contre 53 % pour Mme Le Pen !

Un tel résultat appelle quelques réflexions. D’abord pour M. Hollande et la gauche : exit la stratégie du Président sortant consistant à se présenter comme le seul rempart républicano-centriste contre Mme Le Pen et à exiger que la gauche fasse bloc derrière lui dès le premier tour. Cet argument et ce chantage ne tiennent plus. Les responsables de gauche peuvent-ils accepter que M. Hollande, déjà piètre apprenti sorcier dans bien des domaines, livre la présidence de la République à Mme Le Pen ? De quoi libérer la parole, les critiques et les ambitions à gauche : MM. Valls, Macron, Montebourg et quelques autres peuvent légitimement faire valoir leurs droits d’inventaire. Et de succession. À gauche, l’heure de vérité approche, et la nécessité d’une primaire devrait s’imposer.

-

Il est possible de conjuguer la France des oubliés et la France de la Manif pour tous !

Extraits d'une tribune intéressante de Frédéric Pichon qui présente la particularité d'être à la fois membre du SIEL et du FN :

"À un an des présidentielles, Marine Le Pen est donnée en tête des sondages avec 29 %, devançant largement Alain Juppé, donné à 21 %, et Sarkozy, à 19 %. Si tout peut arriver d’ici là, il est vraisemblable qu’un deuxième tour oppose Marine Le Pen au candidat du mondialisme Alain Juppé.

Immigrationniste, islamophile, atlantiste, libertaire sur le plan sociétal, préférant l’alliance avec la gauche qu’une alliance avec les patriotes, Alain Juppé incarne à lui seul le mondialisme nihiliste dans ses œuvres et ses pompes. Le choix pour un patriote lucide ne fait pas de doute (...)

L’agitation que l’on perçoit sur les réseaux sociaux dans le camp de ce que l’on appelle désormais la « droite hors les murs », qui lit Zemmour et Valeurs actuelles, celle qui a défilé avec la Manif pour tous, qui achète le dernier ouvrage de Villiers et lit Boulevard Voltaire mais n’ose pas forcément franchir le cap d’un engagement explicite au FN pour de multiples raisons, certaines sociologiques d’autres reposant sur de réelles considérations de fond, cette agitation n’est pas sans fondement.

Parmi ces griefs et pour faire court, ce logiciel chevènementiste aurait investi la rhétorique frontiste, reléguant les questions civilisationnelles à des questions « sociétales » secondaires au profit d’une rhétorique portant sur la sortie de l’euro au détriment d’un discours plus identitaire et enraciné (...)

Quant à la forme, elle céderait aux sirènes du politiquement correct en ne nommant pas les choses, remplaçant l’islamisme par le terme plus policé de communautarisme. Enfin, le discours économique serait anxiogène car social-étatiste. Si ce discours est trop souvent caricaturé de mauvaise foi par une droite ultralibérale et orléaniste qui prétend défendre les valeurs mais s’accommode bien du travail le dimanche, du TAFTA, des délocalisations de centaines de milliers de compatriotes et ignore le tragique sort de la France des oubliés qui fait que, dans certaines agglomérations, plus de 60 % de nos compatriotes vivent avec moins de 1.160 euros par mois, il reste qu’une partie de l’électorat de droite hésite encore à franchir le cap. Le plafond de verre peine à exploser et ça n’est pas qu’une question de dédiabolisation.

On se réclame volontiers du gaullisme, au Front national. Or, le gaullisme est une synthèse de bonapartisme et d’esprit maurrassien. Le gaullisme est une forme de populisme autoritaire et conservateur, enraciné et antilibéral. Non pas hostile à la liberté d’entreprise mais aux multinationales qui sont les féodalités modernes contre lesquelles l’État, serviteur du bien commun et héritier de la monarchie, doit lutter pour défendre les plus faibles. J’ajouterai que si de Gaulle a changé de position sur l’Algérie française – trahissant ceux qui l’avaient porté au pouvoir -, c’est pour des raisons identitaires pour que Colombey-les-Deux-Églises ne devienne pas Colombey-les-Deux-Mosquées (...)

Il est donc parfaitement possible de conjuguer un discours social ralliant les classes populaires et des classes plus aisées issues de milieux conservateurs de droite. Un populisme enraciné et conservateur tel qu’il existe en Hongrie avec Orbán ou en Suisse avec l’UDC.

En un mot, la France des oubliés et la France de la Manif pour tous et de la droite hors les murs. Un ticket Marine Le Pen – Florian Philipot et Marion Maréchal – Philippe de Villiers.

À quelques semaines du Rendez-vous de Béziers, puisse Marine Le Pen entendre cet appel en le traitant avec tout le respect, l’humilité et l’attention d’un candidat qui aspire aux plus hautes tâches de l’État."

-

Jean-Yves Pranchère: «La tension entre droits de l’homme et droits des peuples est irréductible»

Jean-Yves Pranchère est professeur de théorie politique à l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de la pensée contre-révolutionnaire, il a notamment publiéL’Autorité contre les Lumières : la philosophie de Joseph de Maistre (Droz, 2004) etLouis de Bonald, Réflexions sur l’accord des dogmes de la religion avec la raison (Éditions du Cerf, 2012). Son dernier livre Le Procès des droits de l’homme (Seuil, 2016), écrit avec Justine Lacroix, se propose d’analyser les différentes critiques formulées à l’égard de l’idéal des Lumières.

PHILITT : L’une des critiques récurrentes formulées à l’égard des droits de l’homme soutient que ces derniers sont avant tout des droits individuels et que, en cela, ils participent au démantèlement des sociétés. Quelle est la validité et la limite de cette critique ?

Jean-Yves Pranchère : L’un des motifs du livre que Justine Lacroix et moi avons écrit à quatre mains (il est permis de parler ainsi quand on use de claviers) tient justement à notre perplexité devant le succès contemporain de cette critique. On la réfère parfois à Tocqueville, en oubliant que celui-ci tenait la pratique des droits pour le cœur du lien social démocratique et disait que « l’idée de droits n’est pas autre chose que la vertu introduite dans le monde politique ». Le thème des « droits contre la société » remonte plutôt à Louis de Bonald, à Joseph de Maistre et à Auguste Comte, qui ont répété la critique contre-révolutionnaire de l’individualisme en lui donnant un fondement sociologique et non plus théologique. Auteurs auxquels on peut ajouter ceux qui, au XXe siècle, ont donné à cette critique des formes inattendues, néo-païennes (Maurras, Heidegger) ou catholiques-hérétiques, marcionites (Carl Schmitt1). Tous ont en commun d’avoir été des penseurs conséquents, qui ne reculaient pas devant les implications de leurs propres positions.

Par exemple, lorsque Maistre dénonçait les droits de l’homme comme une« insurrection contre Dieu », il était autorisé à voir en eux une pièce d’un vaste démantèlement social, puisqu’il apercevait dans la Déclaration, « symbole » du processus révolutionnaire (au sens où on parle du « symbole de la foi »), un événement métaphysique qui appelait une élucidation métaphysique.

Bonald, qui opposait de même aux droits de l’homme les « droits de Dieu » ou de la société, en concluait, avec une logique implacable, à la priorité absolue de la lutte contre la légalisation du divorce — il fit d’ailleurs voter en 1816 la loi supprimant celui-ci. Car le divorce était pour lui, par excellence, le droit qui exerce comme tel un effet de décomposition sociale en attaquant la cellule sociale primitive et essentielle. Presque aussi fondamentale était à ses yeux la question du droit d’aînesse : comme le répétera son disciple Balzac, accorder aux enfants une égalité de droit à l’héritage revient à détruire la société en remplaçant les positions et les « personnes sociales » par de purs individus indifférents à leurs rôles sociaux.

Ceux qui reprennent aujourd’hui la critique des effets antisociaux des droits de l’homme ne sont pas prêts à assumer la charge traditionaliste ou métaphysique que cette critique avait chez Bonald et Maistre. Personne ne veut interdire le divorce et rétablir le droit d’aînesse. Personne ne prend au sérieux la religion positive de Comte — dont on ne voit que la loufoquerie et dont on oublie qu’elle est très logiquement déduite par Comte de la thèse du primat absolu des devoirs sociaux (et de l’unité spirituelle de la société) sur les droits des individus.

D’où ce paradoxe : le thème de la contradiction entre droits individuels et unité sociale se diffuse, mais il reste un thème flottant — un thème « diffus », justement, sans contenu précis. D’une position métaphysique ou sociologique forte, celle des traditionalistes et du positivisme comtien, on est passé à une sorte de critique chagrine de l’air du temps et de la « psychologie contemporaine ».

Mais cette critique n’a-t-elle pas sa pertinence ?

Le délitement des droits sociaux la rend de plus en plus irréelle. Nous n’assistons pas tant à une « prolifération des droits » qu’à une précarisation généralisée, qui dégrade les droits subsistants en biens négociables et résiliables dans des échanges2. Et des années 1970 à aujourd’hui, le fait saillant est surtout le passage d’un état d’insurrection larvée, qui suscitait alors le diagnostic angoissé d’une « crise de la gouvernabilité », à une dépolitisation qui assure l’efficacité de la gouvernance par la passivité des populations.

On pourrait évoquer ici un symptôme d’autant plus parlant qu’il fait l’objet d’un gigantesque refoulement dans la conscience collective : la disparition de ce qui a été la revendication de tous les mouvements socialistes du XIXe siècle, à commencer par le saint-simonisme, à savoir l’abolition de l’héritage. Le socialisme a tenu pour évidente l’idée que l’égalité effective des droits exigeait la suppression de l’héritage : c’était là le principe de l’identité entre socialisme et individualisme authentique, si fortement affirmée par Jaurès dans son article « Socialisme et liberté » de 1898. Inversement, le centre de la critique traditionaliste, comme on le voit chez Burke, a été la thèse que les droits de l’homme mettent en danger l’héritage. Bizarrement, le fait que le programme d’une abolition de l’héritage ait disparu de la scène politique ne calme pas les craintes conservatrices quant à la destruction individualiste des sociétés qui serait en cours.

Aujourd’hui, les droits de l’homme semblent avoir pris le pas sur les droits du citoyen. Quel risque encourons-nous à les dissocier ?

Le risque de les falsifier et de les annuler en les vidant de leur sens. Les droits de l’homme se sont toujours définis comme indissolublement liés à des droits du citoyen. La nature de ce lien est assurément problématique, ce pourquoi les droits de l’homme font l’objet d’un conflit permanent des interprétations. Mais il leur est essentiel que l’homme ne soit pas dissocié du citoyen, soit que les droits du citoyen soient perçus comme le prolongement des droits de l’homme (libéralisme démocratique), soit que les droits de l’homme soient pensés comme les conditions que doit se donner la citoyenneté pour être effective (démocratie égalitaire).

La séparation des deux correspond à leur interprétation libérale étroite : cette interprétation, qui est la véritable cible de Marx dans Sur la question juive — puisqu’il s’agissait pour Marx de refuser que le « droit de l’homme de la propriété »ne prive les droits politiques du citoyen de toute « force sociale » —, est celle que défendait Burke contre les révolutionnaires français. Car Burke, défenseur de la singularité des « droits des Anglais », ne récusait pas l’idée des « droits de l’humanité », dont il se faisait au même moment le défenseur dans ses plaidoyers contre le gouverneur des Indes Hastings. Il s’en prenait aux « droits de l’homme français », c’est-à-dire à une idée des droits de l’homme exigeant partout l’égalité des droits et la démocratie politique.

Burke, qui se disait en accord parfait avec Montesquieu et Adam Smith, refusait que les droits de l’homme puissent désigner davantage qu’une limite morale des gouvernements. Leur contenu légitime était selon lui l’idée d’une libre dignité humaine que toute société décente doit respecter — aux côtés d’autres valeurs de rang égal telles que les bonnes mœurs, les croyances religieuses, la prospérité du commerce, la majesté du parlement et du roi, etc. Mais cette dignité excluait l’égalité des droits et la souveraineté du peuple. L’ordre social, soulignait Burke, ne naît pas des volontés individuelles mais du jeu spontané de ces facteurs multiples que sont l’inégalité des héritages et des statuts, les fictions nationales, la main invisible du marché, la tradition souple de la jurisprudence. Cet ordre social, qui a pour effet d’assurer le respect des droits généraux de l’humanité, ne se construit pas sur eux à la façon dont on déduit le particulier de l’universel.

Mais cela vaut-il encore aujourd’hui ?

Friedrich Hayek, très pur représentant du néolibéralisme, a salué en Burke un parfait libéral. De fait, Burke fournit le modèle d’une articulation entre libéralisme du marché et conservatisme politique : les droits ne sont qu’une fonction de l’ordre économique et social, qui suppose que les libertés marchandes soient liées par leur adhésion aux fictions d’autorité d’une morale partagée.

Le paradoxe est que certaines critiques contemporaines des droits de l’homme, qui se présentent comme des critiques du néolibéralisme, réactivent des thèmes qui sont au fond burkéens. C’est ainsi que Régis Debray, dans Que vive la République, entend défendre l’héritage jacobin au nom de la nécessité des filiations, des « mythes collectifs » et d’une sacralité nationale. Ou que Marcel Gauchet, dans son récent Comprendre le malheur français, identifie les droits de l’homme à l’idéal d’une pure société de marché, alors même que le soutien accordé à Pinochet par les Chicago boys et par Hayek n’a pas vraiment témoigné d’un « droit-de-l’hommisme » acharné.

Il est assez étrange de voir se développer ainsi une « critique du néolibéralisme » qui mobilise en fait, contre l’ainsi nommé « droit-de-l’hommisme », les mêmes thèmes burkéens qui font florès dans la littérature néolibérale et néoconservatrice, en particulier l’idée que la « puissance de se gouverner » suppose une identité commune et un sens du dévouement que le narcissisme des droits mettrait en danger.

Le droit naturel, sur lequel s’appuie la Déclaration des droits de l’homme, postule que certains droits sont susceptibles de convenir à l’homme en général. À cela, Maistre répond, dans une formule célèbre, qu’il a vu des Français, des Italiens et des Russes mais jamais d’homme abstrait. Dans quelle mesure peut-il y avoir tension entre les droits de l’homme et le droit des peuples ?

La notion (polysémique) de « droit naturel » doit être utilisée avec prudence. Claude Lefort a soutenu au début des années 19803 que la Déclaration de 1789 ne relevait pas du droit naturel, malgré la présence dans le texte de « droits naturels »inaliénables — mais qui ne sont « naturels » que d’être inaliénables et n’impliquent aucune référence à un état de nature, à un contrat social ou à une nature humaine. La belle étude que Marcel Gauchet a consacré à La Révolution des droits de l’homme a confirmé cette intuition en montrant que les rédacteurs de la Déclaration avaient été constamment travaillés par l’idée que les droits qu’ils déclaraient étaient les « droits de l’homme en société ». L’opposition entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires ne recoupe donc pas une opposition simple entre « droit naturel » et « droit historique ». C’est d’ailleurs au nom d’une idée du droit naturel, c’est-à-dire de l’ordre éternel et universel de toutes les sociétés, que Bonald s’oppose à la démocratie révolutionnaire.

Quant à la tension entre droits de l’homme et droits des peuples, elle est en un sens irréductible. C’est la tension de l’universel et de son inscription particulière : tension constitutive de ce que Hannah Arendt nomme la condition politique de la pluralité. La tension ne doit pas être réduite (il n’y a pas à céder au fantasme de l’État mondial ou de la fin de l’histoire) mais « tenue » dans sa fécondité. C’est, nous a-t-il semblé, le sens de la formule avancée par Arendt proposant de penser les droits de l’homme à partir du « droit d’avoir des droits » : formule qui lie l’universalité des droits à la pluralité des formes de leur inscription politique — et qui souligne le caractère cardinal du droit à faire partie d’une collectivité politique.

Cela étant, la phrase de Maistre pourrait nous conduire vers une tension plus spécifique : celle qui concerne les droits individuels et les droits culturels. On sait que les politiques multiculturalistes consistent à assurer certains droits des cultures au détriment de certains droits individuels : par exemple, au Québec, le droit des individus en matière scolaire est limité par l’obligation faite aux francophones de scolariser leurs enfants dans des écoles francophones.

Mais, là encore, la tension doit pouvoir être « tenue » par une conception politique des droits de l’homme qui inscrit ceux-ci dans le geste collectif par lequel les citoyens se reconnaissent des droits les uns aux autres. On peut noter ici que Claude Lévi-Strauss, qui est allé très loin dans la défense du droit des identités culturelles (dans un livre tardif4, il n’hésite pas à se réclamer de Gobineau pour exprimer sa peur des effets entropiques du métissage des cultures), n’a pas pour autant récusé l’idée des droits de l’homme : il a proposé de les penser comme un cas du « droit des espèces à la vie », en faisant valoir l’argument que, dans le cas des hommes, chaque individu était à lui seul une espèce et une culture5. Mais notre livre tendrait plutôt à penser les droits culturels dans leur statut et leur limite de conditions de l’exercice de l’autonomie.

Maistre s’inquiétait des velléités impérialistes liées à l’idéologie des droits de l’homme. L’histoire ne lui donne-t-elle pas raison ? Les droits de l’homme ont servi d’arme idéologique ces dernières décennies pour mener des guerres d’intervention avec les conséquences que l’on connaît…

La critique de l’impérialisme révolutionnaire est un des moments les plus forts de l’œuvre de Maistre — ainsi que de Burke, dont les Lettres sur une paix régicide ont été décrites par un républicain aussi convaincu que Pocock comme une critique prémonitoire du totalitarisme. On ne voit pas comment donner tort à Maistre lorsque celui-ci s’indigne de la façon dont la Convention a appliqué le statut d’émigrés aux habitants des pays annexés par la France qui avaient fui pour ne pas devenir Français. Il était aberrant de procéder à des sortes de naturalisations rétroactives, contre la volonté des individus concernés, de manière à les traiter non en étrangers mais en traîtres à une patrie qui n’avait jamais été la leur !

Mais la thèse de Burke et de Maistre est beaucoup plus forte : elle est que la Déclaration de 1789, parce qu’elle ne reconnaît le droit d’exister qu’aux seuls États conformes à l’idée des droits de l’homme, devait déboucher sur la « guerre civile du genre humain » (Maistre). Comme le dira Péguy dans L’Argent, mais en éloge plutôt qu’en réprobation : « Il y a dans la Déclaration des droits de l’homme de quoi faire la guerre à tout le monde, pendant la durée de tout le monde. »

Cela autorise-t-il à conclure à un lien d’essence entre droits de l’homme et impérialisme ? Il se trouve que la thèse de Maistre et de Burke a été reprise par Carl Schmitt, dans les années 20, afin d’absoudre les violations du droit international par l’Allemagne en 1914, puis, à partir de 1933, afin de justifier… l’impérialisme nazi. Force est donc de constater que l’impérialisme, qui est une possibilité de tout régime politique, est susceptible d’investir aussi bien l’universalisme (via le thème de la mission civilisatrice, de la croisade religieuse ou de l’exportation de la démocratie) que le particularisme (via les thèmes de l’espace vital, de l’affirmation nationale ou de la guerre des races).

On peut assurément soutenir qu’une version des droits de l’homme, celle qui les lie à l’utopie d’un État mondial, est particulièrement exposée au risque de la dérive impérialiste. Mais cette version ne peut pas passer pour la vérité de l’idée elle-même. Et il est douteux que les droits de l’homme soient l’alibi le plus approprié pour les menées impériales : dans les dernières années, ils ont été un discours adopté de manière forcée plutôt qu’un véritable moteur. Pour preuve, l’invocation des droits de l’homme par George W. Bush pour justifier l’invasion de l’Irak a eu les traits grotesques et sinistres d’un mensonge patent. Une politique de prédation, qui a pour hauts faits Guantánamo et Abou Ghraib, et qui débouche sur un chaos sanglant où les libertés élémentaires sont bafouées, n’a aucun titre à se prévaloir des droits de l’homme.

Les droits de l’homme ont subi des attaques de tous les bords politiques : libéral, réactionnaire, marxiste… Peut-on distinguer un élément commun à ces critiques qui ont des objectifs différents ?

Un des étonnements qu’on rencontre quand on étudie les critiques des droits de l’homme, c’est le recoupement, parfois à la limite de l’indiscernabilité, entre les argumentaires d’auteurs que tout oppose politiquement. Il n’y a presque pas un argument de Burke contre les droits de l’homme qui ne se retrouve chez Bentham, lequel est pourtant un démocrate convaincu.

Bien sûr, tout est dans le « presque » : alors que Burke critique la « métaphysique des droits » au nom d’une idée de l’utilité collective établie par l’histoire et la tradition, Bentham critique la « métaphysique des droits » au nom d’une idée de l’utilité collective établie par la raison… et récusant la tradition comme un simple résidu de la stupidité des ancêtres. Du point de vue de la « quantité textuelle », la différence est infime : elle n’occupe que quelques lignes. Mais elle signale que la quasi-identité des arguments s’insère dans des dispositifs théoriques incompatibles.

Dès lors, il est plus intéressant de se pencher sur les dispositifs théoriques sous-jacents que sur les « éléments communs » qui risquent de faire illusion. Par exemple, l’apparence d’une proximité entre Burke et Marx (auxquels on attribue parfois un même souci de la « communauté » menacée par les droits) se défait dès lors qu’est posée la question du statut du droit de propriété chez les deux penseurs : la crainte de Burke est que les droits de l’homme ne conduisent qu’à la déstabilisation du droit de propriété qui est selon lui la pierre angulaire de tout ordre social ; la critique de Marx vise au contraire le fait que la Déclaration de 1789, en sacralisant le droit de propriété, conduit à éterniser la division des classes qui rend impossible l’égalité des droits.

Plutôt qu’un « élément commun », il faut sans doute chercher à dégager les lignes du champ où s’inscrivent les positions en présence. C’est cette cartographie que Justine Lacroix et moi avons tenté de faire, tout en prenant position afin de nous situer dans notre carte — et de situer ainsi cette carte elle-même, pour la soumettre à la discussion critique. Refaire cette carte dans le cadre de cet entretien est impossible ; mais disons qu’un des ressorts de la configuration du champ des critiques des droits de l’homme tient dans la nature de la relation qui est faite entre l’homme et le citoyen, et dans le type d’universalité et de particularité qui est attribué à l’un et à l’autre.

Dans votre livre, vous n’évoquez pas le cas de Simone Weil qui, dans L’Enracinement, se propose de substituer aux droits de l’homme des devoirs envers les êtres humains. Dans quelle tradition s’inscrit-elle ?

Il y a d’autres d’auteurs encore que nous n’évoquons pas ! Par exemple Claude Lévi-Strauss, évoqué plus haut, qui est pourtant une des sources de certaines critiques « culturalistes » de « l’ethnocentrisme » des droits de l’homme. C’est que notre but n’était pas de proposer un panorama exhaustif, qui aurait demandé des milliers de pages (et il a déjà été assez difficile de faire tenir la matière que nous avions à traiter dans un nombre de pages raisonnable), mais d’établir les types des critiques qui nous semblaient les plus cohérentes et systématiques — ou, pour ainsi dire, de fixer les couleurs fondamentales à partir desquelles se compose le riche et vaste spectre historique des nuances et des couleurs intermédiaires. La généalogie vise alors à dresser des arrière-plans conceptuels qui ont leurs contraintes structurelles, mais non à reconduire les penseurs et leurs lecteurs à des traditions auxquelles ils seraient pour ainsi dire assignés : cartographier doit servir à faciliter l’invention de trajets, voire à projeter des recompositions de paysages.

Et donc, je ne sais pas s’il faut inscrire Simone Weil dans une tradition, ou bien étudier la façon dont elle déjoue peut-être les traditions où elle s’inscrit : il faudrait la relire de près. Mais le thème de la substitution, aux droits de l’homme, des devoirs envers les êtres humains se présente d’emblée comme la reprise d’un thème commun aux socialistes d’origine saint-simonienne et aux progressistes d’ascendance traditionaliste tels que Comte. Je formulerais l’hypothèse, si vous me passez l’expression, qu’on pourrait voir dans les thèses de Simone Weil quelque chose comme la formulation d’un « socialisme bonaldien ».

De fait, il y avait une paradoxale virtualité « socialiste » dans le catholicisme traditionaliste ; à preuve l’évolution de Lamennais, conduit par son propre traditionalisme à rompre avec le catholicisme pour rejoindre la démocratie sociale. Et Proudhon a commencé par être bonaldien ! Simone Weil, qui est restée jusqu’au bout une chrétienne sans Église, se situe sans doute dans cet espace-là. À vérifier — ou à infirmer.

Finalement, critiquer les droits de l’homme n’est-il pas le signe d’une bonne santé intellectuelle ?

La critique est toujours un signe de bonne santé. Et c’est justement le signe de la vitalité des droits de l’homme que leur capacité à constamment susciter la critique en vue de leur redéfinition. Comme l’avait montré Marcel Gauchet dans La Révolution des droits de l’homme, la plupart des critiques des droits de l’homme ont été formulées, dès les débats de l’été 1789, par les mêmes révolutionnaires qui ont rédigé la Déclaration dans la conscience des tensions qui la traversaient. Les droits de l’homme engagent dès leur proclamation leur propre critique ; il faut s’en réjouir et faire en sorte qu’ils soient, plutôt que la formule de notre bonne conscience, l’écharde démocratique dans la chair libérale de nos sociétés.

Notes de bas de page

1 Voir Tristan Storme, Carl Schmitt et le marcionisme, Paris, Cerf, 2008.

2 Voir Antoine Garapon, « Michel Foucault visionnaire du droit contemporain »,Raisons politiques 52/2013.

3 Voir ses articles rassemblés dans L’Invention démocratique, Paris, Fayard, 1981, et dans Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.

4 Claude Lévi-Strauss, De près et de loin, entretiens avec Didier Eribon, Paris, Odile Jacon, 1988.

5 Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné, Paris, Plon, 1983.

-

Alain Benajam - La nation est-elle finie? - Meta TV 1/3

-

La gauche vampirise les mouvements contestataires - Meta TV

-

Qui est derrière les actions « Nuits debout » et que cherchent ses participants.

Les actions « Nuits debout » qui se répandent de plus en plus en France, ont tout pour attirer la sympathie de ceux qui combattent le « Système » c'est à dire l'entremêlement des représentants des 5% les plus favorisés, leurs mandataires politiques et les médias sous contrôle.Elles rassemblent des manifestants jeunes ou relativement jeunes, elles donnent la parole, dans certaines limites, à tous ceux qui veulent la prendre, elles ne proposent pas d'idéologies bien arrêtées jugées démodées, par exemple de type marxiste ou anarchique. Le point initial, qui avait présidé à leur naissance, visait à lutter par des mouvements de rue paisibles contre la Loi El Khomri dite loi travail. Certes dans certains ces, des casseurs qui n'ont aucun lien avec ces manifestants se joignent à eux, mais il s'agit d'une pollution inévitable dans une démocratie où la police ne contrôle pas systématiquement les mouvements de rue.Il a cependant été remarqué que les manifestants ne rassemblent pas de représentants des classes , qui sont les plus victimes du Système, jeunes sans qualification, chômeurs, habitants des banlieues dite défavorisées ou ruraux menacés de disparition. Il faut dire aussi, comme cela avait déjà été remarquée en mai 1968, que manifester dans la rue de façon relativement disciplinée, et plus encore prendre la parole, fut-ce de façon confuse, suppose un minimum d'éducation et de pratique. Les vrais exclus ne savent évidemment pas comment s'exprimer de ces façons. Mais cette constatation ne suffit pas à déconsidérer le mouvement. Dans toutes les luttes sociales, il faut que des minorités agissantes plus favorisées socialement s'expriment et manifestent à la place de ceux qui ne peuvent pas le faire.

Au delà de la sympathie que les Nuits debout suscitent dans une partie de l'opinion, à gauche mais même aussi à droite, les critiques ne manquent pas pour faire valoir l'absence d'objectifs politiques et économiques à long terme, ainsi en conséquence que l'absence d'organisations susceptibles de mettre en oeuvre ces objectifs. Là encore, dira-t-on, c'est inévitable. Pour présenter des programmes de type anti-Systéme crédibles, il faut faire la synthèse de multiples revendications et désirs de changement, en les organisant de façon viable sur le long terme. Ceci que ce soit aux trois plans de l'action économique, de l'exercice du pouvoir gouvernemental ou plus encore en matière d'action internationale. Si de telles organisations existaient, elles n'auraient pu se préparer sans de nombreuses études et discussions qui les auraient fait connaître. De plus elles s'exprimeraient d'une façon bien mieux organisées, utilisant toutes les ressources de l'action politique.

Le succès actuel des Nuits debout tient simplement sans doute à la propagation d'une action de type mémétique, dont le principe avait été longuement étudié sur ce site. Il suffit que les initiatives de quelques personnes , correspondant à une attente vague de divers milieux récepteurs potentiels, soient reprises et propagées de façon virale, notamment aujourd'hui par l'intermédiaire des réseaux multimédia, pour qu'une diffusion de grande ampleur se produise. Mais celle-ci, en absence de relais organisateurs, s'éteint le plus souvent d'elle-même. Les gardiens de l'ordre ont avantage en ce cas de ne pas la réprimer de façon plus ou moins violente, mais la laisser s'épuiser d'elle-même. Espérer en tous cas que d'un chaos sympathique puisse naitre subitement un nouvel ordre constructif relève un peu de l'illusion. Le concept d' « order from disorder » est très difficile à vérifier, même en sciences.

Ceci ne voudrait pas dire que les manifestants, se persuadant de ces difficultés, devraient renoncer à manifester et rentrer chez eux. Mais il devraient sans doute s'attendre, comme lors des mouvements précédents, Occypy Wall Street ou Podemos, à ne pas trouver de relais sérieux ou à être récupérés par des forces politiques déjà bien installées, n'ayant rien de révolutionnaire. Il n'est pas exclu cependant que, de façon indirecte, ces manifestations sans mots d'ordre ni objectifs précis, mais dynamiques, soient considérées avec faveur par une partie de l'opinion se voulant anti-système. Sans agir directement, elles pourraient faire évoluer dans le sens d'un changement plus ou moins profond diverses forces d'opposition ou même certains éléments des partis au pouvoir. Affaire donc à suivre, selon la formule.

Maidan

Une hypothèse beaucoup plus inquiétante serait que les « Nuits debout » ou leurs homologues soient organisées systématiquement de façon clandestine par des pouvoirs cherchant au plan géopolitique à provoquer des changements de régime radicaux dans les démocraties européennes. Il s'agirait de mettre en difficulté devant l'opinion les gouvernements actuels, jugés trop mous dans leur engagement à l'égard de puissances mondiales en lutte pour la suprématie. Ces puissances, pour simplifier, seraient la Russie et les Etats-Unis. Du temps de l'URSS, il n'aurait pas fallu attendre longtemps pour voir les faiseurs d'opinions attribuer ces mouvements à « la main de Moscou » visant à déstabiliser les régimes dits « du monde libre » . Mais aujourd'hui l'hypothèse d'une intervention déterminée du Kremlin ou moins encore de Pékin, ne serait guère crédible.

Beaucoup plus vraisemblable serait l'intervention de services américains (la diplomatie des services secrets et du dollar) visant à déstabiliser les gouvernements européens, à l'ouest comme à l'est. Ceux-ci dira-t-on ne représentent guère de menaces pour Washington et ses politiques hégémoniques. Mais ce serait une erreur de le croire. Aussi soumise qu'elle soit aux politiques américaines, la France par exemple représente une certaine résistance potentielle à l'engagement anti-russe ou plus généralement aux entreprises des pouvoirs financiers dominant à Wall Street et à Londres. Faire peur aux classes favorisées pour contribuer à les jeter de façon plus affirmée qu'aujourd'hui dans les bras du Département d'Etat et du Pentagone ne peut pas, si l'on peut dire, faire de mal.

Pour cela les services américains ou ceux qui leur sont proches en Europe peuvent s'appuyer sur des agitateurs quasi professionnels mais discrets. formés depuis longtemps pour provoquer des changements de régime là ou Washington peur regretter un certain manque d'enthousiasme. Ces agitateurs ne se présentent évidemment pas en ce cas comme des « agents de l'impérialisme américain », mais comme des défenseurs des droits de l'homme et autres grandes valeurs démocratiques, si souvent attribuées, évidement à tort, à la société américaine.

Aujourd'hui le Réseau Voltaire, animé par Thierry Meyssan, voit dans un certain Gene Sharp et dans ses réseaux droit de l'hommistes l'acteur principal des actions qui ont provoqué la chute de gouvernements jugés insuffisamment collaborateurs par Washington. Nous ne prenons pas systématiquement au pied de la lettre les articles publiés sur ce site, mais nous refusons à l'inverse de les rejeter systématiquement comme « conspirationnistes ». Or un texte récent de Thierry Meyssan publié sur ce site: « Nuit debout », un mouvement à dormir debout ( voir références ci-dessous) mentionne une liste impressionnante de pays où les gouvernements, à la suite d'actions déstabilisatrice provoquées par les organisation se revendiquant de Gene Sharp, ont été renversés. Mais tout attribuer à Gene Sharp serait sans doute naïf Des organisations sur ce modèle peuvent apparaître à tous moments discrètement, en résultat de la « diplomatie des services secrets et du dollar ».

Les jeunes militants des Nuits debout en France s'indigneraient de pouvoir être soupçonnés de tels agissements. Mais évidemment, ils le seraient à « l'insu du de leur plein gré », selon la formule célèbre. Il n'est pas exclu d'ailleurs que des actions en retour se produisent, non prévues par les pouvoirs manipulateurs représentant l'Etat profond américain. Il s'agirait alors d'un retour de gifle bien mérité. On pourrait imaginer par exemple que les millions de jeunes américains s'organisant derrière les candidats « contestataires » à la Maison Blanche, que sont chacun en ce qui les concerne Donald Trump ou Jeremy Sanders, se saisissent sans même rendre compte des exemples offerts par les militants sincères des Nuits debout en France ou ailleurs en Europe. Dans ce cas, ils pourraient peut-être, sauf à être férocement réprimés, provoquer un « regime change » aux Etats-Unis eux-mêmes.

Alors leurs effectifs bien plus considérables que ceux mis en oeuvre par les Nuits debout pourraient inquiéter sensiblement les défenseurs des pires aspects du pouvoir américain, dont Hillary Clinton est aujourd'hui la meilleure représentante.

Références

* Nuit debout Site http://www.nuitdebout.fr/

* Thierry Meyssan :« Nuit debout », un mouvement à dormir debout http://www.voltairenet.org/article191181.html

*Gene Sharp https://fr.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp

Jean Paul Baquiast, 15/04/2016