La première d'entre elles est sans doute la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine est depuis longtemps une colonie étasunienne. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la loi 9432 de la Rada[1], qui intronise l'anglais comme langue de communication inter-ethnique en Ukraine. À cela s'ajoute un impôt linguistique, que les contribuables ukrainiens devront payer à l'Oncle Sam. Il s'agit d'une subvention au cinéma Outre-atlantique, que le pantin Zelensky a défendu avec beaucoup d'enthousiasme en commission parlementaire.

On pourra aussi noter l'étrangeté de l'accord sur les terres rares[2]. S'il s'agissait d'un pays indépendant, il pourrait exploiter ses ressources minières lui-même, sans d'intervention d'une puissance étrangère en retirant la moitié des bénéfices. La moitié ? C'est encore être bien gentil avec les Ukrainiens, car selon le texte de l'accord avec les States, la participation aux bénéfices pourra être augmentée si les ÉUA donnent des armes à l'Ukraine. Or il s'agit de dons, puisque ce sont les européens qui payent.

Si le terme colonie vous parait exagéré, peut-être vous accorderez vous sur celui de protectorat. La première souveraineté est la souveraineté militaire, et là en l'occurrence force est de constater que l'Ukraine est complètement dépendante des État-Unis pour la fourniture en armes et en renseignement. C'est d'ailleurs pour cela que sitôt Trump et Poutine se seront mis d'accord sur un découpage du pays, il sera très difficile pour les Ukrainiens de refuser cet état de fait.

D'ailleurs cela fait un certain temps que le peuple ukrainien s'est rendu compte que la démocratie était une pure illusion chez lui. Inutile de remonter jusqu'à 2004, où une révolution orange avait éclaté, suite notamment à la découverte d'un corps de journaliste coupé en morceaux quelques années plus tôt. Il avait eu la mauvaise idée d'enquêter d'un peu trop près sur les réseaux de corruption liés au pouvoir. Inutile de revenir sur cette fameuse élection présidentielle à trois tours, alors que la constitution n'en prévoit que deux.

Il peut cependant être intéressant d'intéresser les deux derniers scrutins nationaux, qui ont eu lieu en 2019 : une présidentielle et une législative anticipée. À la présidentielle, Porochenko, qui avait signé les premiers accords de Minsk, s'est incliné face à Zelensky, qui disait vouloir la paix. On pouvait s'attendre à ce qu'il en fût ainsi. D'autant plus qu'aux législatives qui sont suivi, la tête de liste qui — fait unique en Ukraine — a remporté la majorité absolue des sièges de la Rada, disait qu'il fallait laisser les russophones tranquilles.

Or c'est l'exact inverse qui s'est produit. C'est comme si en France, Emmanuel Macron menait une politique encore plus lepeniste que celle qu'aurait pu tenir Marine Le Pen. Ce changement de cap total de Zelensky s'explique en partie par la forte pression de groupes ultra-nationalistes dans la rue, voire jusque sous son bureau présidentiel comme en 2020. Mais force est de constater que Zelensky a éjecté de son équipe Razoumkov, le politicien en qui les Ukrainiens faisaient confiance pour les représenter à la Rada.

En 2021 il l'a éjecté aussi du Conseil de défense et de sécurité ukrainien, pour qu'il ne s'oppose pas à la reprise du Donbass par la force. On connaît la suite : Zelensky a amassé des troupes pour mater la rébellion du Donbass, et du coup le reste du pays était moins défendu, ce qui a permis à Poutine de lancer une attaque éclair pour se rapprocher de Kiev en février 2022. Cependant il était prévu que la dite opération spéciale ne dure que trois jours ou au pire trois semaines, puisqu'avec uniquement 150 mille hommes les Russes ne pouvaient pas espérer tenir plus que l'équivalent de deux départements français.

Mais les État-Unis, qui avaient déjà mené de nombreuses ingérences en finançant l'opposition à Ianoukovitch pour arriver au coup d'état de 2014, ont estimé qu'ils n'avaient pas retiré encore assez de bénéfices de leurs investissements en Ukraine. En envoyant le Premier ministre britannique en Turquie pour faire capoter la paix de mai 2022, ils se sont assurés de belles rentes : ventes de gaz liquéfié aux européens, alors que jusqu'à présent il l'achetaient moins cher à la Russie. Peur des européens, qui les pousse à dédier une plus grande par de leur budget à acheter des armes, le plus souvent américaines.

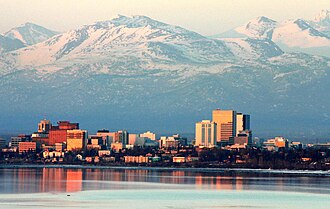

On pourrait aussi rajouter les différentes matières premières, comme le pétrole, que les États-Unis interdisent aux européens d'acheter à la Russie, mais eux peuvent le faire, pour les revendre ensuite aux européens. Bref, c'est en grand vainqueur que Trump va accueillir son homologue russe à Anchorage, alors que son armée régulière n'a pas eu à verser trop de sang. Les Russes, eux, ont du en verser, mais ils repartiront avec de belles compensations territoriales. Les Ukrainiens, eux, font penser au gazon du proverbe africain : quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées.

Sources :

- Rada ukrainienne : loi sur la langue anglaise (ukr)

- Gouvernement ukrainien : accord sur les terres rares (en)

- Wikipédia : Guéorgui Gongadzé

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/les-illusions-europeennes-se-262597