Quentin avait 23 ans et assurait la sécurité des militantes du collectif Némésis, une association de protection des femmes, lors d’une action à Lyon en marge d’une conférence donnée par l’égérie d’extrême-gauche Rima Hassan. Il a été pris à partie et lynché par des militants se réclamant de l’antifascisme, dont certains sont affiliés à la Jeune Garde, ce groupuscule fondé par le député insoumis Raphaël Arnault et dissous en Conseil des ministres en juin 2025.

Notez bien le « lynché » : il ne s’agit pas d’une petite bousculade, il n’a pas été légèrement contusionné au cours d’un échange de points de vue un peu vif, mais bien lynché et transporté inconscient à l’hôpital. Quentin a été déclaré en état de mort cérébrale puis est décédé ce samedi sous les coups d’un antifascisme moderne, cette étiquette qu’on colle sur les battes de baseball pour s’assurer que les coups portés soient démocratiquement corrects.

Ce qui vient de se passer, et l’outrage qui monte sur les réseaux sociaux notamment, démontre plusieurs choses essentielles.

D’une part, c’est la façon dont la presse française a relaté ces événements qui interpelle quiconque possède encore un minimum de bon sens et de décence.

Comme l’extrême-gauche se retrouve, une fois de plus, du très mauvais côté de l’affaire, les rédactions journaleuses se sont empressées de minimiser les faits avec un zèle stakhanoviste : BFMTV par exemple rivalise d’euphémismes, France Intox parle d’agression sans évoquer l’issue fatale,… Le JDD a même documenté l’indignation suscitée par des médias parlant tranquillement de « rixe » et d' »affrontements » là où les images et les témoignages décrivent sans ambiguïté un passage à tabac en règle, mortel de surcroît. La dissymétrie des coups semble se corriger avec la symétrie des titres.

La mécanique est rodée : il s’agit d’abord d’opérer un renvoi dos-à-dos des violences, comme si l’agresseur et la victime partageaient une responsabilité symétrique. L’épave journalistique Libération n’a pas failli à sa réputation de médiocrité en titrant fièrement sur un « militant d’extrême droite grièvement blessé après une rixe », trouvant même le moyen de propulser Quentin à l’extrême-droite et jeter Jordan Bardella dans l’affaire, parce qu’il ne faudrait pas que le lecteur oublie où se situe le vrai danger, n’est-ce pas.

Le Progrès, lui, a offert un cas d’école saisissant de dissonance rédactionnelle : son titre évoque sobrement « une rixe entre ultragauche et ultradroite », là où l’URL de l’article, vestige probable d’une première version plus honnête, conserve les mots « lynchage », « ultragauche accusée », « état grave » et « conférence de Rima Hassan ». On imagine la réunion de rédaction où quelqu’un a jugé que ces détails étaient superflus pour la bonne compréhension du lecteur. Inutile de s’étendre sur le fait que c’était un lynchage, que les assaillants étaient d’extrême-gauche, que la victime était entre la vie et la mort : tout cela aurait encombré un titre déjà bien chargé.

La presse française ne ment plus. Elle reclasse.

Il faut dire que l’affaire est particulièrement embarrassante, tant pour la presse que pour La France Insoumise.

Parmi la meute qui s’est acharnée sur Quentin, on trouve notamment Jacques-Élie Favrot, au parcours militant cohérent qui est assistant parlementaire LFI du député Raphaël Arnault, un antifa violent déjà condamné en mars 2025 pour violences volontaires en réunion suite à une agression survenue (quelle coïncidence géographique !) à Lyon en 2021. Il est toujours délicat de disserter sur la montée de la violence d’extrême-droite quand ce sont vos propres collaborateurs parlementaires qu’on retrouve dans les expéditions punitives d’extrême-gauche.

Mais au-delà de ce que cette couverture médiatique dévoile sur l’état moral de la presse française, il convient de souligner un point essentiel : rien de tout ceci n’arrive par hasard.

Les exactions de l’extrême-gauche se multiplient depuis des années sans rencontrer la moindre résistance sérieuse. On ne compte plus les invasions de facultés par ces sections violentes – de l’occupation de Tolbiac en 2018 à la prise de contrôle de Sciences Po Lyon par la Jeune Garde en 2024 en passant par l’évacuation policière de la Sorbonne la même année. On ne compte plus les interruptions de conférences jugées idéologiquement déviantes : Sylviane Agacinski empêchée de parler à Bordeaux par des groupes qui revendiquent ouvertement la censure, François Hollande chassé d’un amphithéâtre lillois par quatre cents militants qui détruisent ses livres au passage – et les intimidations physiques devenues routinières. Les black blocs, qui se réclament eux aussi de cette mouvance, détruisent systématiquement du mobilier urbain, des vitrines et des véhicules à chaque manifestation, qu’il s’agisse des banques saccagées à Lyon en 2023 ou des 600 commerces dévastés sur les Champs-Élysées en 2019, dans une indifférence générale qui confine à l’approbation tacite.

Tout cela est devenu si banal que plus personne ne s’en étonne, ce qui est précisément le but recherché : la violence politique devient structurelle le jour où elle cesse d’être scandaleuse.

En pratique et comme l’explique le criminologue Xavier Raufer, cette violence n’est pas un dysfonctionnement du système mais elle en est bien une composante fonctionnelle. Le pouvoir en place tolère – et parfois encourage implicitement – l’existence de ces groupes violents parce qu’ils servent un objectif politique concret : ils permettent d’entretenir un climat de tension permanente qui justifie des mesures d’exception, de discréditer par association toute opposition au régime, et de maintenir les citoyens dans un état de sidération où la soumission passe pour de la sagesse.

L’extrême-gauche violente est le chien d’attaque que l’on garde sans laisse, en feignant de ne pas voir qu’il mord, parce que sa seule présence suffit à faire rentrer tout le monde dans le rang.

L’explication peut sembler hardie, mais l’actualité la confirme de façon éclatante. Il suffit de regarder ce qui s’est passé le jour même où Quentin tombait sous les coups de nervis antifascistes : Emmanuel Macron annonçait vouloir mettre en place une peine d’inéligibilité obligatoire pour les élus coupables « d’actes et propos antisémites et racistes ».

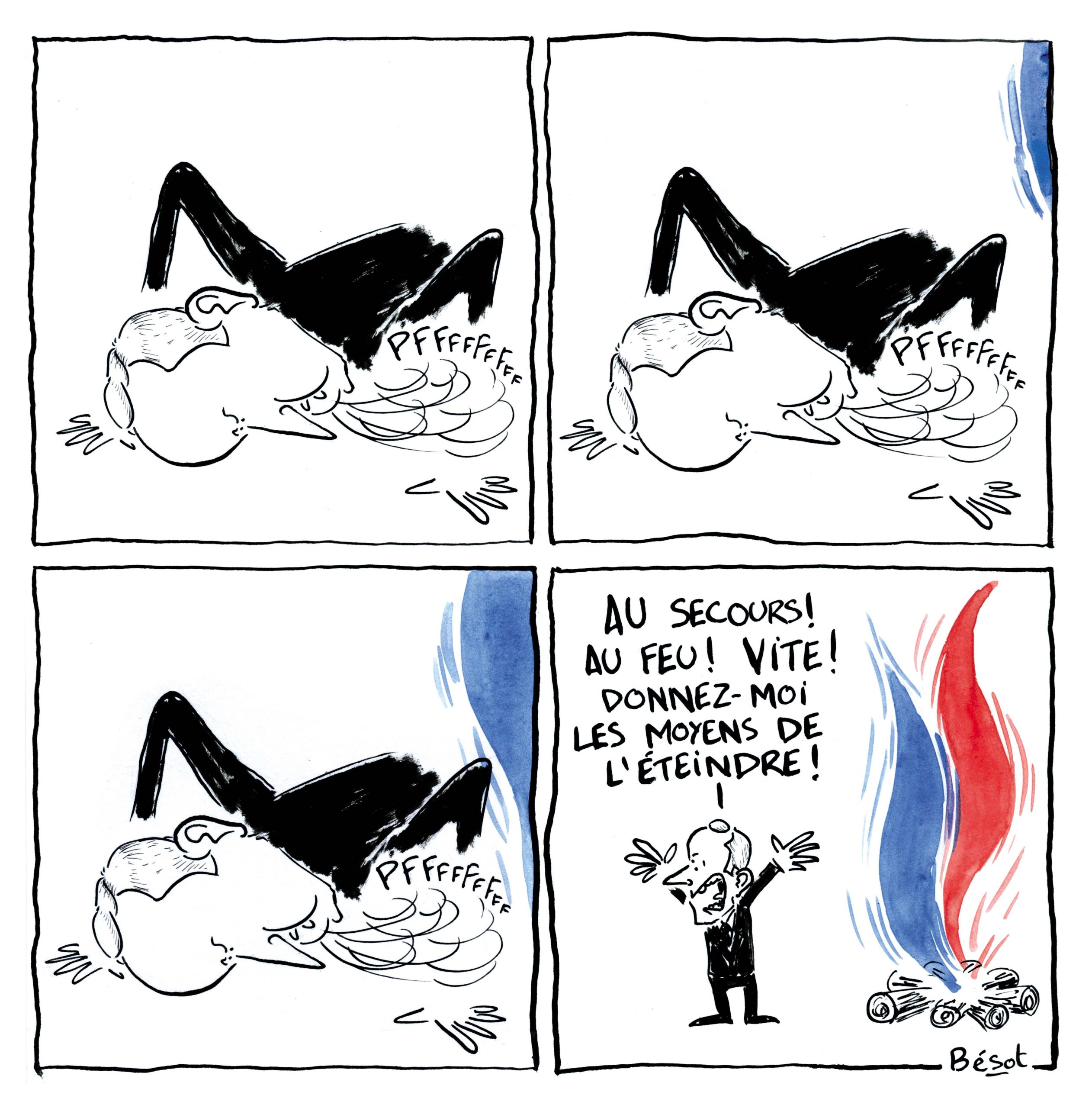

Admirable simultanéité : le jour même où s’exerce la violence politique réelle, physique, brutale, celle qui tue un garçon de 23 ans, de la gauche vers ses adversaires, le chef de l’État annonce forger un outil juridique taillé sur mesure pour éliminer de la compétition électorale quiconque déplaira au pouvoir.

Moyennant quelques accusations bien placées – et l’on sait avec quelle générosité le qualificatif de « raciste » est distribué ces temps-ci – les listes électorales de candidats vont nettement se clarifier. Parions que disparaîtront promptement les opposants sérieux à cet extrême-centre macronien, lequel englobe au besoin toutes les tendances de la gauche, y compris la plus radicale, pour garantir qu’aucun vent populaire réellement favorable aux libertés ne puisse souffler sur les urnes.

Ainsi, comme un pied calleux dans un chausson moelleux, la France s’installe confortablement dans le fascisme. Le vrai, pas celui qu’on agite depuis trop longtemps comme un épouvantail dans les manifestations syndicalistes propres sur elles. Le vrai, celui qui frappe un jeune homme à mort dans la rue et le relègue au rang de simple participant à une « rixe » dans les colonnes du lendemain. Celui qui fabrique des lois pour exclure les dissidents du jeu démocratique. Celui qui laisse prospérer une milice idéologique en échange de son silence complice sur tout le reste et en vue de services futurs.

Et exactement comme prévu, c’est par l’antifascisme que tout arrive, inéluctablement. La formule prêtée à Churchill selon laquelle « les futurs fascistes s’appelleront antifascistes » n’est plus un aphorisme : c’est un compte-rendu.

https://h16free.com/2026/02/16/83453-le-fascisme-vous-salue-bien