culture et histoire - Page 1340

-

08 - Bistro d'été - Les droites

-

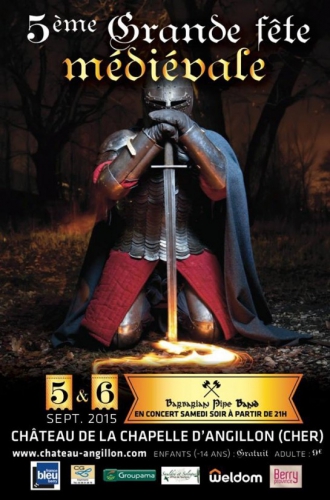

5 ème fête médiévale au château d’ Angillon

-

07 - Bistro d'été - L'Ukraine

-

C’était un 9 août : Nagasaki, ou la guerre selon les démocrates

Le 9 août 1945, les Etats-Unis, champions de la Démocratie, lâchaient sur la ville japonaise de Nagasaki une bombe atomique.

Il s’agissait bien d’une politique de terreur destinée à faire plier plus vite l’Etat nippon (dont la défaite était en cours) – et à impressionner les rivaux soviétiques – en massacrant ses civils.

Notons que depuis, les Etats-Unis attaquent régulièrement, un peu partout sur la planète – au motif de la défense des civils -, et qu’ils s’indignent que d’autres qu’eux puissent avoir l’arme atomique, alors qu’ils sont les seuls à l’avoir utilisée (par deux fois), sans même qu’il s’agisse de se défendre.La première bombe A avait été lâchée sur Hiroshima trois jours plus tôt (entre 100 000 et 200 000 morts).

Nagasaki a été entièrement soufflée (au moins 60 000 morts).

Rappelons que cette ville était celle qui comptait le plus de catholiques japonais. Un hasard ?

L’URSS en profita pour déclarer (enfin!) la guerre au Japon, et s’accaparer

Source : Thibaut de Chassey

-

In Memoriam - Résiste !

-

Libre Journal de l'Espérance - Hughes Kéraly

-

« Ne vous approchez pas des fenêtres/ Indiscrétions sur la nature réelle du régime » Par Eric Werner

Depuis une quinzaine d’années, Eric Werner publie des ouvrages qui contrastent avec l’univers ouaté et pépère des idées creuses. Après les formidables « Avant-Guerre civile » et « Après-Démocratie » et une très surprenante « Maison de servitude », voici un nouvel essai dans la lignée des deux premiers : « Ne vous approchez pas des fenêtres/ Indiscrétions sur la nature réelle du régime ». Si le titre paraît énigmatique, son sous-titre en indique l’orientation générale. L’intitulé étrange provient d’une remarque (d’un avertissement ?) lancé au juge d’instruction spécialisé dans les affaires de corruption politico-mafieuse des années 1990, Eva Joly, par un très haut magistrat français.

Ce titre curieux se comprend de diverses façons. Il ne faut pas s’approcher des fenêtres car on risque d’être la cible d’un tireur embusqué ou bien, si on jette un regard dehors, la réalité risque de nous secouer car on découvrirait que l’Extérieur contredit les rêveries idéologiques de l’Intérieur si confortables… La mise en garde est à prendre au sérieux et on est prévenu : en ouvrant l’opuscule, on deviendra le complice – intellectuel et moral – du professeur Werner.

Celui-ci reprend, poursuit et affine les thématiques déjà abordées dans « L’Avant-Guerre civile » et « L’Après-Démocratie ». Toutefois, la formulation n’est là nullement universitaire. Eric Werner a choisi d’exposer ses réflexions en de très courtes discussions incisives, concises et intenses entre l’Avocat, l’Ethnologue, le Sceptique, le Philosophe, le Colonel, le Collégien, l’Auteur, le Double et d’autres « personnages ». Sont-ils des archétypes, des figures, des allégories quelque peu originales ? S’il est impossible de répondre à cette question, on sait toutefois que ce sont « des dissidents, littéralement des gens qui s’assoient en travers. En travers de quoi ? […] De l’opinion commune. Ils suivent leur voie propre qui n’est pas celle des autres ». Bref, ils appartiennent aux « 5% de rebelles […] qui lisent, réfléchissent, s’intéressent aux choses qui en valent la peine, pratiquent le doute méthodique, etc. ».

Ces « dissidents » expriment leurs propres avis qu’ils conservent néanmoins pour eux, cette restriction étant rendue nécessaire par la suspicion de l’époque. Ces « émigrés de l’intérieur » sont porteurs de « la pensée de derrière la tête [qui] est celle qu’on garde pour soi, éventuellement qu’on exprime en privé (en famille, dans un cercle d’amis sûrs, etc.). Mais en privé seulement. En public, jamais. En public elle reste derrière la tête ». Il se dégage, par conséquent, de « Ne vous approchez pas des fenêtres » une impression pesante, totalitaire, soviétoïde. Comme Alexandre Zinoviev le faisait pour « l’homo sovieticus », Eric Werner dissecte « l’homo occidentalis » sans pour autant se focaliser sur le seul angle sociologique puisqu’il aborde sans les précautions élémentaires d’usage de nombreux sujets. L’actuelle « soviétisation (occidentalisation ?) » des esprits fait qu’ « on ne cherche plus, en l’occurrence, à convaincre personne, on se contente de dire les choses telles qu’on les voit, dans un style forcément allusif, mais en même temps assez transparent pour qui sait lire entre les lignes ».

En dépit d’un éclectisme certain, l’unité du livre remet en cause les lieux communs contemporains. Le professeur Werner déroute, désoriente et dépasse tous les conformismes tant officiels qu’officieux. Aurait-il fait sienne ce que Vladimir Jankélévitch décriait : « De tous les conformismes, le conformisme du non-conformisme est le plus hypocrite et le plus répandu aujourd’hui. C’est cela le diable qui nous épie, nous surveille, et nous guette… » (1) ? Ainsi, affranchi de la posture anticonformiste, il donne une vision très particulière des Lumières et de la modernité. Si « les Lumières s’inscrivent en continuité directe avec le christianisme, d’une certaine manière, même, en marquent l’accomplissement (…) [elles] servent aujourd’hui souvent de prétexte à faire toutes sortes de choses n’ayant que des rapports avec les Lumières : entreprendre certaines guerres, par exemple, ou encore liquider les libertés publiques. On pourrait aussi parler d’alibi. Mais les Lumières elles-mêmes ne sont pas responsables du rôle qu’on leur fait jouer, ni en conséquence non plus des dérives qu’elles connaissent ». Or à quelles « Lumières » fait-il exactement référence ? Est-ce les « Lumières » d’expression française, l’ « Enlightment » anglo-saxon, l’ « Aufklärung » germanique, les « Illuminations » italiennes ? Chaque génie populaire réalisa son propre mode opératoire de réflexion « éclairée »… Ce sont les matrices du monde moderne. Certes, « la modernité se définit comme rupture avec la tradition (…). Mais si la modernité rompt avec la tradition, elle en conserve en même temps le regret, la nostalgie. Compterait-on autrement autant d’antimodernes parmi les modernes ? » Mieux, « si les Temps modernes s’inscrivent en rupture avec l’univers prémoderne, par ailleurs aussi ils en procèdent et ils ne sauraient donc se construire qu’à partir de lui. La bonne modernité, la modernité heureuse (car cette modernité-là, elle aussi, existe : il n’y a pas que la modernité malheureuse) n’est pas celle tournant le dos à la tradition ou encore l’ignorant, mais bien celle s’inscrivant en continuité avec elle, en assumant, bon gré mal gré, l’héritage (quitte, évidemment, à le réinterpréter) ». Ne s’agirait-il pas d’un appel en faveur d’un dépassement de la modernité, voire pour une « post-modernité » ?

« Ne vous approchez pas des fenêtres » ignore superbement les clivages politiciens et électoraux qui ne sont que des illusions délétères. Droite et gauche du régime participent au même cirque médiatique « sans le moindre enjeu majeur » pour le devenir des peuples et des personnes. En effet, « les dirigeants eux-mêmes (je parle ici des vrais, de ceux, élus ou non, qui prennent les vraies décisions, les décisions importantes) ne sont ni de droite ni de gauche : ils défendent leurs intérêts propres, leur intérêt de caste, leurs intérêts de dirigeants ». Cette « nouvelle classe » (Christopher Lasch reprenant la terminologie du dissident titiste Milovan Djilas) planétaire, ces nouvelles oligarchies transnationales ne s’intéressent qu’à leurs propres objectifs, ignorant et méprisant les aspirations du « commun peuple ». Or celui-ci montre ses réticences, ses refus, ses résistances à l’ « avenir radieux » promis par les multinationales et les Etats assujettis au Fric. Afin de briser ces oppositions populaires, nouvelle classe et structures étatiques misent alors sur le contrôle social de la population. Qu’est-ce donc ? « Le contrôle social n’est rien d’autre (…) qu’une prison à une plus vaste échelle, celle de la société dans son ensemble. On appelle ça la société de surveillance. »

On assiste par conséquent à l’édification d’une société cauchemardesque issue du croisement du « Meilleur des mondes » et de « 1984 » et dont le film « Brazil » fut une saisissante préfiguration. Nom actuel de Big Brother, la transparence (revendiquée, clamée, exigée) relève de ce processus, car « ils veulent tout voir, tout savoir. Ce qui les gêne, ce n’est pas exactement la drogue. Ce qui les gêne, c’est qu’elle circule sans autorisation : ça, c’est inacceptable. Donc ils l’autorisent ». Cette société de surveillance ne cherche pas à défendre les Etats ou à protéger les biens et les personnes ; elle n’entend qu’encadrer, canaliser la population avec le secret espoir d’en geler les passions, voire de les reléguer hors de l’histoire…

Comment ce contrôle social s’exerce-t-il concrètement ? Diversement. Est-ce fortuit si les autorités se montrent fort indulgentes envers les trafics de la pègre et l’économie clandestine ? Non, répond Eric Werner, parce que les activités interlopes soutiennent aussi in fine la croissance, le PNB et le PIB. Dans le même temps, les autorités, atteintes de schizophrénie, recourent plus régulièrement à l’emprisonnement : « en France, par exemple, entre 1975 et 1995, la population carcérale a carrément doublé. La durée moyenne de détention a également doublé au cours de la même période. Ce n’est donc pas ou bien… ou bien… : ou bien la prison, ou bien le contrôle social. On a aujourd’hui et la prison et le contrôle social ». Maints nouveaux délits ont été créés au cours des dernières décennies, judiciarisant sans cesse la vie publique et le domaine privé. L’accentuation de la répression policière et judiciaire se nourrit de l’insécurité environnante qui « ne se limite pas aujourd’hui aux seules incivilités. Parallèlement aussi il (…) faut prendre en compte une autre menace, celle liée aux activités mêmes des dirigeants : vidéo-caméras à tous les coins de rue, tests ADN pour un oui ou pour un non, constitution de mégafiches regroupant des dizaines de millions de personnes, instrumentalisation du terrorisme (…), développement de l’arbitraire policier, etc. »

La méfiance des oligarchies ne passe pourtant pas par une coercition brutale. Celle-ci s’exerce par la douceur, la mollesse et investit surtout des secteurs supposés secondaires. L’Ethnologue observe que si les autorités traitent souvent avec bien des égards les voyous (par crainte de campagnes médiatiques virulentes à la suite de prétendues « bavures » ?), elles n’appliquent pas le même traitement envers les honnêtes citoyens, surtout s’ils sont conducteurs ou défenseurs d’idées réfractaires… Et si ces braves gens osent contester, les policiers « deviennent menaçants, parlent d’outrage à agent, etc. ». Toute l’énergie des forces de l’ordre (sic) semble se concentrer sur les seuls méfaits routiers sur quatre ou deux roues, motorisées ou non. Les moutons de Panurge sont aujourd’hui en bagnole sinon pourquoi l’Etat soutiendrait-il le permis de conduire à un euro par jour ? « A contrario, les gens qui aiment la liberté font comme moi : lorsqu’ils se déplacent ils prennent l’autobus, le train, ou encore vont à pied. Là aussi ils te surveillent, mais moins. » Est-il dès lors si étonnant que les grèves récurrentes dans les transports en commun n’entraînent aucune réquisition ? Quant à la vétusté des lignes ferroviaires et métropolitaines, elle ne serait pas fortuite… On peut cependant trouver l’Ethnologue trop optimiste parce que depuis deux ans existent en Ile-de-France des cartes magnétiques (Navigo, par exemple) qui remplacent progressivement les anciens coupons d’abonnement et qui suivent à la trace leurs possesseurs (comme leurs téléphones portatifs qui constituent de remarquables mouchards).

La cause environnementale sert aussi de justification au flicage total. A propos de la réintroduction des ours et des loups dans les espaces sauvages des Pyrénées et des Alpes, Eric Werner estime que ces sympathiques animaux seraient aux campagnes ce que sont les dealers et la « racaille » dans les aires urbaines. Par ce très étrange « partage des tâches », l’objectif est d’empêcher quiconque de sortir de chez soi, car « moins tu bouges, mieux ils te contrôlent. Ils font donc en sorte que tu bouges le moins possible ». Tout n’est que suggestion et appel à un simili-bon sens : « on ne t’interdit pas exactement de sortir de chez toi, tu en as tout à fait le droit. Mais tu en prends seul la responsabilité ».

On doit malheureusement regretter que le professeur Werner n’analyse pas d’autres aspects sur lesquels s’exercent le contrôle et l’étatisation de l’intimité individuelle tels que la sexualité. Marcela Iacub, pour sa part, estime que « le sexe a été un formidable alibi pour que l’Etat casse les instances intermédiaires qui s’occupaient de gouverner la vie privée : la famille, l’école, les églises. C’est dorénavant le droit, et surtout le droit pénal, qui est devenu l’arbitre des conflits inter-personnels, au détriment d’autres normes morales, disciplinaires ou de politesse » (2). Outre la question sexuelle et l’hégémonie des médias, grands intoxicateurs d’opinion, existe un autre facteur qu’Eric Werner ne traite pas et qui explique en grande partie l’hébétement de la population : l’emprise considérable des banques. Comment le système bancaire est-il le Kapo du régime ? Au moyen de prêts, d’emprunts et d’hypothèques consentis aux ménages, on parvient à les surveiller puisqu’on les menace de les faire sombrer dans la marginalité, dans la clochardisation, s’ils ne remboursent pas. Or, en travaillant, en gagnant leur vie (fort chichement souvent), ils perdent la force de contester le régime. Frédéric Julien discerna fort bien la manœuvre insidieuse dans son opuscule « Pour une autre modernité. Relever le défi américain » : « Le Système marchand impose (…) aux candidats à l’emprunt une soumission complète à ses critères de choix et de décision. Il améliore de la sorte la “domestication” de l’individu » (3). En effet, « l’expérience enseigne que le citoyen endetté ne s’insurge plus, poursuit-il ; il revendique moins (cf. le repli du syndicalisme militant) et ses réclamations portent essentiellement sur des questions salariales et financières, dont certaines contribuent précisément à aggraver sa dépendance » (4).

Toujours aussi hostiles au cours déplaisant de leur temps, les protagonistes symboliques des conversations s’indignent de la partialité évidente de la pseudo-justice internationale et de l’effondrement du niveau culturel des Européens, perceptible à la seule lecture de la Une – sans cesse plus simpliste – des journaux si possible GRATUITS. Faut-il, après, être surpris de l’atrophie du raisonnement dans les jeunes générations gavées de séries télévisées débiles et de jeux vidéo émollients ? Ils critiquent aussi l’inégalité de traitement entre les gens respectueux des lois et les « sauvageons » qui ne paient jamais leur titre de transport, hurlent au téléphone, s’arrogent les places assises, écoutent à tue-tête une musique plus que stupide, forts d’une impunité construite sur des sommes de lâcheté et de lutte contre le « racisme » et les « discriminations »… Naguère, les Européens auraient sorti fourches et fusils contre les indésirables. Aujourd’hui, du fait des pressions du régime, les braves gens se mettent à « mal voter », à exprimer dans le respect des règles démocratiques leur ras-le-bol en apportant leurs suffrages à des formations protestataires.

Comment riposte alors le régime face à cette légitime colère populaire ? Il encourage les incivilités qui nuisent au quotidien des quidams et, si ceux-ci répliquent à leur tour, « on leur fait vite comprendre qu’ils ont intérêt à la boucler. Certains, pour avoir négligé cet avertissement, ont été condamnés en justice ». Et si cela ne suffit pas, on use alors des grands moyens, à savoir la « gestion de crise » et l’ « état d’exception », d’autant que « les crises les mieux gérées sont encore celles que l’on crée soi-même. (…) Comment s’y prend-on pour créer une crise ? Rien de plus simple, tu décrètes l’état d’exception. En décrétant l’état d’exception, tu crées par là même une situation de crise. Ensuite tu gères la crise ». Désormais, « l’état d’exception n’a plus rien aujourd’hui d’exceptionnel, il est devenu la norme. On le décrète pour un oui ou pour un non ». Ainsi, dans l’Hexagone, le plan Vigipirate est au niveau rouge en permanence ; des patrouilles de militaires en armes (non alimentées en munitions !) circulent dans les principales gares. Dans les trains, tant dans les TGV que dans les TER, des messages sonores récurrents invitent les voyageurs à étiqueter leurs bagages, ce qui terrifie – ô combien ! – les terroristes ! Les grandes messes sportives (les Jeux olympiques, l’Euro de football, le Mondial de rugby, etc.), les sommets européens, les réunions de l’OMC ou du G8, avec leurs gigantesques déploiements militaro-policiers, font s’habituer les peuples au contrôle social généralisé.

Les médias, enfin, relaient, diffusent et accentuent un climat anxiogène, une atmosphère angoissante, une ambiance de qui-vive permanent auprès des masses rendues inquiètes. Dans ce contexte de peur, le terrorisme (comme le combat contre la cyberpédocriminalité, d’ailleurs) est une belle aubaine puisqu’il motive la mise en œuvre des mesures inaccoutumées. « Quinze jours à peine déjà après les attentats du 11-Septembre, les premiers textes antiterroristes sortaient des tiroirs de l’administration. Evidemment ils étaient prêts depuis longtemps. (…) Le résultat ? Abolition de l’habeas corpus, carte nationale d’identité biométrique, contrôle à distance, mandat d’arrêt européen, fouilles préventives généralisées, écoutes électroniques, croisements de banques de données, etc. Merci, M. Ben Laden ! Au nom de la lutte contre le terrorisme, la police s’arroge aujourd’hui tous les droits. » Néanmoins, les groupes terroristes ne s’en formalisent guère puisque l’essentiel de cette législation spéciale atteint en priorité le grand public et, en particulier, tous les contestataires du modèle occidentiste, des faucheurs volontaires d’OGM aux érudits mal-pensants sur certains événements de l’histoire contemporaine. Le professeur Werner insiste sur l’instrumentalisation du maintien de l’ordre à des fins autres, voire contraires, à la concorde sociale : « Le but allégué de certaines opérations policières est une chose, leur but réel une autre (…). Considérons les contrôles routiers. Officiellement ces contrôles ont un but préventif : ils visent à limiter le nombre de morts sur les routes. (…) Mais on pourrait aussi dire l’inverse : les morts sur les routes sont un bon prétexte pour accroître à l’infini le nombre des contrôles routiers. Les accroître pourquoi ? Pour intimider les gens, leur montrer qu’on les a à l’œil, au bout du compte aussi le ficher, etc. En outre, ces contrôles ont une fonction d’alibi : ils assurent une certaine visibilité à la police, alors même que certains lui reprochent de n’être jamais là quand on a besoin d’elle. (…) Enfin, last but not the least, ils contribuent à renflouer les caisses de l’Etat. »

L’oppression pesant en premier lieu sur les consciences, la libre confrontation des idées s’en trouve empêchée ; le politique dépérit. Apeurés, les individus esquivent la réalité, se ferment au monde et se replient sur eux en écoutant dans les rues, dans les rames du métro ou dans les compartiments de train la musique de leurs baladeurs et autres I-pods. « Le repli sur la sphère privée doit s’entendre comme une conséquence logique de l’effacement actuel de l’espace public. En clair, c’est la contrepartie de la dictature. Lorsqu’il n’est plus possible de s’exprimer au plan public à cause des risques auxquels on s’expose en le faisant, on se replie tout naturellement sur la sphère privée. » Or l’hypertrophie du privé aux dépens du public est un symptôme du totalitarisme. « Il n’y a de liberté politique que dans un système qui respecte la distinction du public et du privé, observait Julien Freund. En effet, toute doctrine qui la nie ou tend à la supprimer (étant entendu qu’on la rejette aussi lorsqu’on prend exclusivement parti soit pour le public soit pour le privé) nie du même coup une catégorie de l’existence humaine. » (5) Le régime parie clairement sur la neutralisation du politique. Par conséquent, « il est absurde de penser qu’une socialisation et démocratisation ou bien une privatisation plus poussée des relations sociales rendraient, par leurs vertus propres, l’homme plus libre, comme si ce genre de processus pouvait amplifier une liberté qui ne serait pas donnée au départ, avertissait encore Julien Freund. En réalité, parce que le privé et le public sont des catégories animées chacune par une volonté autonome, il leur est possible d’étouffer toute liberté à l’intérieur de leur sphère respective » (6). Eric Werner pense que nous sommes entrés dans cette phase d’étouffement.

Cependant, et ce serait un paradoxe, le régime ne scierait-il pas son assise ? Neutralisé, le politique ne germerait-il pas ailleurs, sur des créneaux inattendus ? « Il n’est pas exclu (…) que le politique utilise aussi le détour du privé pour aboutir à ses propres fins » (7).

« Ne vous approchez pas des fenêtres » est finalement une invitation impérieuse à s’approcher des fenêtres, à scruter l’espace public et à guetter le grand retour du politique qui arrive toujours par des chemins détournés, mais à ses risques et périls ! Porter un gilet pare-balles se révèle indispensable pour examiner la nature exacte du régime.

Georges Feltin-Tracol

« Métapolitique – Le régime mis à nu »

EuropeMaxima.com, 22/06/20081. « Quelque part dans l’inachevé ». Entretien entre Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Gallimard, coll. Folio-Essais, 1978, p. 13.

2. Marcela Iacub, « Libération », 29 février 2008.

3. Frédéric Julien, « Pour une autre modernité. Relever le défi américain », Etudes solidaristes, Cercle Louis Rossel, Editions du Trident, 1985, p. 51.

4. Id., pp. 51-52, souligné par l’auteur.

5. Julien Freund, « L’Essence du politique », Dalloz, 2004, p. 299.

6. Id., p. 315.

7. Id., p. 316.Eric Werner, « Ne vous approchez pas des fenêtres/ Indiscrétions sur la nature réelle du régime », coll. Les Yeux ouverts , Editions Xénia, 2008, 140p ., 13,30 €.

-

De JFK au 11 septembre : 50 ans de manipulations – Laurent Guyénot (Méridien Zéro, 17 avril 2015)

-

LE MYTHE COMME ENJEU : LA REVUE “ANTAIOS” DE JÜNGER ET ELIADE

La publication Antaios [1959-1971] scelle la fructueuse rencontre de deux hommes : l’un, Ernst Jünger, auteur allemand à la réputation que l’on voudrait outre-Rhin sulfureuse, l’autre, Mircea Eliade, roumain de l’exil, comparatiste et brillant historien des religions. En commun, les deux hommes se sont interrogés sur la nature du Sacré. sur la place que l’homme occupe dans l’histoire. Il ne nous revient pas ici, dans le cadre exigeant mais forcément restrictif d’un article. de retracer ce que furent les siècles qui précédèrent un tel questionnement. Cependant, nous ne saurions oublier que l’histoire, telle que nous la percevons aujourd'hui, est mouvementée, viciée, source d’éternelles inquiétudes, et qu’elle ne cesse de nous rappeler nos limites, la présomption de nos œuvres. L’homme, au sortir des embrasements européens, pris dans les rets de l’histoire au sein d’un monde nihiliste, respire la mort, celle des autres tout en étant obsédé par la sienne propre, car ce que nous appelons l’histoire est somme toute l’histoire de la mort. Or, Antaios, moyen d’expression dirigé vers un public, marque la volonté de se libérer des contraintes visibles de l’histoire et de retrouver la puissance d’un monde riche de sève originelle.

L’enjeu était grand. Comme par un acte de défi métaphysique, Jünger et Eliade portèrent l’exigence d’un combat spirituel contre l’angoisse du monde moderne, amnésique et déraciné. Dans un souci pédagogique, les responsables d’Antaios procédèrent à des rappels de l’histoire spirituelle de notre planète et puisèrent leur énergie dans un passé lumineux, dans le patrimoine mythologique que partagent toutes les religions. Le recours au mythe apparaît, dans la bataille idéologique que mène Jünger, comme la clef de voûte de tout un système de pensée, le seul capable d’expliquer le rapport que l’homme entretient au Temps, à l’éternité et à la liberté. Par la connaissance des mythes donc, mais aussi par celle des beaux-arts, par la maîtrise de l’esprit sur le monde, les hommes d’Antaiosdevaient penser qu’il était possible de rééquilibrer la conscience humaine, de créer un nouvel humanisme, une anthropologie où microcosme et macrocosme correspondraient à nouveau. Ils témoignèrent aussi de cette certitude qu’un redressement spirituel était encore envisageable dans les années 60, et qu’il pouvait mettre fin à la décadence ou aux affres d’un temps d’Interrègne.

La revue, éditée par la maison Klett, fut imprimée pendant dix ans, de 1960 (mai 1959/mars 1960) à mars 1971. Si, au début de la création, le tirage des cahiers, chacun contenant environ une centaine de pages, s’élevait à 2.000 et jusqu’à 3.000 exemplaires bimestriellement, celui-ci tomba à 1.200 exemplaires en fin de parcours. La revue n’était donc plus rentable. Selon Klett (1), le périodique était lu principalement par des scientifiques, des lecteurs appartenant à une couche dirigeante intellectuelle constituée par tous les groupes socio-professionnels de la population.

Ernst Jünger livra 17 articles dont le contenu diffère fort de ceux qu’il avait publiés à la fin des années 20, lorsqu’il se voulait le chantre de l’héroïsme et l’annonciateur de l’ère des Titans ! Dans cette revue, Jünger fit paraître en primeur des passages de livres non encore édités (2). Eliade publia 14 articles, traductions en allemand de chapitres d’ouvrages déjà parus. Dans la grande liste des noms ayant collaboré à Antaios, nous retiendrons d’une part les signatures involontaires, témoins des orientations de Jünger ou d’Eliade : ainsi Quincey, Hamann, Eckartshausen, Schlegel, Keyserling ; d’autre part, nous avons les contemporains aux noms souvent bien connus : Michaux (1960), Corbin (1961/62/64), Kerényi (1966), Evola (1960/62/68/70), Borgès (1962), Caillois (1959/62/63/68), Jouhandeau (1960/65), Schuon (1965/66), de Vries (1960/62), Cioran, frère d’exil d’Eliade (1962/63/65/66) et l'inévitable cadetFriedrich Georg Jünger (1960/62/65). Dans cette liste de noms assurément exhaustive mais nullement innocente, nous observons le silence insolite d’un métaphysicien marquant : René Guénon. Certes, ce dernier mourut au Caire en 1951, mais l’apport guénonien n’avait-il pas sa place dans Antaios sous forme de traduction d’un chapitre, ou d’articles le présentant au public germanophone ? De plus, Schuon et Evola, dont les travaux parurent dans la revue, se reconnaissent comme disciples ou proches, intéressés par les thèses guénoniennes.

L’absence dit parfois plus que les discours mais il est délicat de tirer des conclusions quand seules des suppositions peuvent élucider les raisons d’un tel silence. Il est évident que Jünger, fort bien instruit de la culture française et des courants ésotérisants, connaissait à cette époque les travaux de Guénon ; d’ailleurs ne cite-t-il pas furtivement l’ouvrage de Guénon, paru en 1930, Orient et Occident, dans Approches, Drogues et Ivresses (3) ? Guénon, qui avait très tôt constaté la rupture de l’Occident avec sa tradition, dénonça l’invasion dévorante et néfaste du système subversif d’anti-valeurs occidental à l’échelle de la planète. En 1930, Guénon déplorait que le savoir traditionnel des peuples conquis était condamné non pas, certes, à disparaître mais bien à se cacher, forcé ainsi dans d’ultimes retranchements par une colonisation aussi idéologique, forte d’une avancée économique et d’un pseudo-progrès matériel. Sur la question de l’actuel désordre, nous pouvons trouver chez Jünger plus d’une position et d’un argument concordant avec le discours guénonien. La méfiance de Jünger à traiter directement de la politique contemporaine depuis l’arrivée au pouvoir des forces du nazisme, le rapprochent de Guénon :

« Nous n’avons pas l’habitude, dans nos travaux, de nous référer à l’actualité immédiate, car ce que nous avons constamment en vue, ce sont des principes, qui sont, pourrait-on dire, d’une actualité permanente, parce qu’ils sont en dehors du temps… Ce qui nous a frappé surtout dans les discussions dont il s’agit, c’est que, ni d’un côté ni de l’autre, on n’a paru se préoccuper tout d’abord de situer les questions sur leur véritable terrain, de distinguer d’une façon précise entre l’essentiel et l’accidentel, entre les principes nécessaires et les circonstances contingentes ; et, à vrai dire, cela n’a pas été pour nous surprendre, car nous n’y avons vu qu’un nouvel exemple, après bien d’autres, de la confusion qui règne aujourd’hui dans tous les domaines, et que nous regardons comme éminemment caractéristique du monde moderne » (4).

Jünger fut-il gêné par la conversion à l’Islam de Guénon, dont l’initiation au soufisme intervint dès 1912 ? L’ère du Travailleur que Jünger avait annoncée en 1932, l’esprit des Temps d’Interrègne si méticuleusement mis à nu dans les romans "utopiques" n’auraient-ils que faire du message d’une religion révélée, devenu inadéquat et obsolète ? Dans l’attente de nouveaux dieux, Jünger y vit-il le tribut à payer d’hommes épris d’absolu à ce que Spengler nomma une "seconde religiosité'' ? Pourtant, Jünger ne pouvait ignorer la force et l’originalité avec laquelle Guénon dénonça la contre-initiation et son fatras idéologique… Où Jünger serait-il ici plus proche des objections d’Eliade ? Ce dernier avait découvert relativement tard les livres de Guénon et, s’il les avait lus avec intérêt, il n’en était pas moins irrité par « l’aspect outrancièrement polémique de Guénon », « son rejet brutal de toute la civilisation occidentale », « ce mépris opaque envers certaines œuvres de l’art et de la littérature moderne », « ce complexe de supériorité qui le poussait à croire… qu’on ne peut comprendre Dante que dans la perspective de la ''tradition'', plus exactement celle de René Guénon » (5).

Antaios marque une entreprise d’hommes, décidés à agir dans l’histoire, dans un monde où la spiritualité en est de plus en plus exclue et se trouve en réaction contre le culte de la pensée abstraite, telle qu’elle fut honorée au siècle dernier. Les armes dont ils se servirent furent la force du mot et leur connaissance du monde traditionnel, historique, littéraire. Les buts que s’assignèrent Mircea Eliade et Ernst Jünger en éditant la revue Antaios, Zeitschrift für eine neue Welt (Antaios, périodique pour un monde nouveau) sont exposés dans un programme écrit par Jünger, composé de sept petits paragraphes. Les thèmes abordés dans la revue tournent principalement autour d’un thème spécifiquement humain, le rapport de l’homme au sacré en Europe païenne ou chrétienne ou dans d’autres civilisations, sur d’autres continents. L’un des points essentiels de ces directives, c’est qu’Antaios doit nourrir l’ambition de connaître, de comprendre les racines de sa culture et de son passé, d’être à la recherche de significations des diverses expressions religieuses ou artistiques.

Le titre de la revue ouvre le combat : Antaios (7), le géant issu de l’union de Poséidon et de Gaïa, entretenait une relation exceptionnelle à sa mère, la Terre. C’est de Gaïa qu’il tirait sa vie et sa force sans cesse renouvelée, toujours identique. Le respect antique pour la Terre-Mère évoque Nietzsche pour qui l’homme doit obéir à ce que veut la Terre. Certes, et Jünger insiste sur ce point, l’homme moderne appréhende la terre d’une manière différente que ne le fit l’homme traditionnel, qu’il s’agisse du point de vue économique, technique ou politique ; de plus, le mythe comme il exista à une époque donnée ne saurait être restauré.

L’affaiblissement du monde mythique est irrévocable depuis que Hérodote, quittant la nuit mythique pour se diriger vers la luminosité du savoir historique de Thucydide, conféra un nouveau caractère à l’esprit (8). Cependant, pour Jünger, l’homme après avoir déblayé les ruines de l’ancien ordre, se dirige vers un monde métahistorique, vers de nouveaux mythes ; l’homme, fils de la Terre, pourra supporter la croissance monstrueuse en pouvoir et espace lorsqu’il lui aura trouvé un pendant, puisé dans les profondeurs archaïques et sacrées. En ceci, la désignation de la revue est donc révélatrice d’un système de pensée.

Une place forte est nécessaire pour appréhender le temps, idée que nous trouvons formulée par Jünger dès 1938 dansLes Falaises de marbre : des hauteurs d’un ermitage aux buissons blancs où se sont retirés deux « anciens polytechniciens subalternes du pouvoir », les deux frères, devenus savants herboristes, voient leur sens, leur perception des choses s’affiner (9). « La position doit en même temps être élevée : cela signifie qu’elle doit présenter au regard non seulement le passé définitivement révolu, mais aussi les événements du présent avec ses figures et ses problèmes et, au~delà, les possibilités de l’avenir » (10).

Du mythe, noyau inamovible, phénomène intemporel, l’homme gagne donc un aperçu sur le passé, le présent et l’avenir. Les trois dimensions du temps sont perçues comme semblables à l’instant où les forces et puissances temporelles reculent. C’est à partir de cette identité des différents aspects de ce triptyque que Jünger se concentre sur ce qu’il y a de plus typique : « Le mythe, au-delà de la signification plus étroite du mot, est compris comme puissance qui fonde l’histoire et, revenant sans cesse, brise le flux des événements » (11).

La volonté de Jünger et d’Eliade, telle qu’elle apparaît dans la perspective commune, est de servir la cause de la liberté dans le monde. « Un monde libre ne peut être qu’un monde spirituel » (12) et, pour expliquer la démarche d’Antaios, Jünger précise que « La liberté croît avec la vue d’ensemble spirituelle, avec l’acquisition de lieux, solides et élevés, où l’on peut se tenir » (13). Et ces postes fortifiés et élevés dont Jünger nous parle et qui ne sont pas sans éveiller le souvenir des lointains et dangereux "postes perdus", nous les trouvons sur de nombreux chemins : ceux de la théologie, de la philosophie, de l'art.

Idéologies et disciplines, des "béquilles" sont certes là pour aider l’homme ; mais on les abandonne, une fois la guérison achevée, tout comme on relègue les béquilles dans les lieux saints et sanctuaires, une fois le miracle accompli. Ainsi, les deux hommes dans ce programme, se proposèrent-ils ni plus ni moins d’œuvrer à un renouveau psychique, à une "guérison" du lecteur, à lui permettre de supporter les pressions de l’histoire contemporaine, à lui faire oublier ce qu’Eliade a nommé "la terreur de l’histoire" : « La terreur de l’histoire, c'est pour moi l’expérience d’un homme qui n'est plus religieux, qui n’a donc aucun espoir de trouver une signification ultime au drame historique, et qui doit subir les crimes de l’histoire sans en comprendre le sens… Mais les événements historiques sont vidés de toute signification transhistorique et, s’ils ne sont plus ce qu’ils étaient pour le monde traditionnel — des épreuves pour un peuple ou pour un individu —, nous avons affaire à ce que j’ai appelé la "terreur de l’histoire" » (14). C’est dans une perspective assez proche que Jünger formule dans son Traité du Rebelle : « C’est aussi la question qui de nos jours se dissimule derrière toute peur du temps. L’homme se demande comment il pourra échapper à la destruction » (15).

Jünger rend compte d’une terreur propre au monde moderne : l’homme peut en utilisant notamment les moyens techniques qu’il a lui-même créés, détruire les principes de la vie. La technique, symbole de l’orgueil humain et de l’œuvre des Titans, se mesure à des mystères qui, de loin, devraient la dépasser ; une raison pour laquelle Jünger, sans doute, demeure d’un scepticisme méfiant quand il songe aux recherches génétiques. La mort ne cesse-t-elle d’endeuiller nos plus belles victoires techniques ? Jadis, la fin du monde était conçue comme la conséquence directe d’un châtiment divin, ainsi le déluge ou la destruction de Sodome. Aujourd’hui, et c’est en cela que réside la nouveauté, cette peur est dépourvue de tout aspect transcendant et métaphysique car la fin du monde peut être le fruit de l’hybris humaine.

Pour Jünger tout comme pour Eliade, la crise que connaît l’homme moderne est en grande partie de nature religieuse car elle marque la prise de conscience d’une totale absence de sens. Jünger comprend l’histoire de l’homme comme le lieu d’affrontement dialectique de la liberté. Cet affrontement, il le projette à l’intérieur de chaque être : en chacun de nous se disputent âprement la liberté et la tyrannie, les mythiques représentations de l’Est et de l’Ouest jüngerien. Cette liberté, l’homme la trouve en lui-même quand s’harmonisent les exigences déterminantes du mythe et du présent historique, bref, entre rêve et conscience, car le monde onirique relève du monde des archétypes. Pour Jünger, l’homme gagne la liberté en acquiesçant à la nécessité de l’ordre cosmique, en acceptant le "Meurs et le deviens !", en ayant conscience d’une unité supratemporelle.

Les dix années d’Antaios ont ainsi tenté de rétablir un ordre entre profane et sacré comme s’il était certain que « Le mythe est le socle anthropologique sur lequel s’élève la signification historique » (16).

► Isabelle Rozet, Antaïos n°2, 1993.

Notes :

(1) Se reporter à l’article mordant de Hornung, paru dans Die Horen, Jg. 16, 197, « Ernst Jünger freie Welt - Antaios », pp. 108-109.

(2) Ainsi :- — Antaios 1, 1960, p. 113 sq. : "Sgraffiti" / Ibid., p. 209 sq. : "An der Zeitmauer" / Ibid., pp. 525-526 : "Vierblätter"

- — Id. 2, 1961, pp. 93-122 : "Ein Vormittag in Antibes"

- — Id. 3, 1962, pp. 1-17 : "Sardische Heimat"

- — Id. 4, 1963, pp. 209-260 : "Das spanische Mondhorn" / Ibid., pp. 309-312 : "November"

- — Id. 5, 1964, pp. 1-27 : "Yon der Gestalt" / Ibid., pp.493-518 : "Maxima / Minima"

- — Id. 7, 1966, pp. 1-11 : "Grenzgange" / Ibid., pp. 310-318 : "Alfred Kubin"

- — Id. 9, 1968, pp. 21-35, "Tage auf Fonnosa"

- — Id. 10, 1969, pp. 1-17 : "Drogen und Rausch" / ibid., pp. 313-336 : "Ceylan"

- — Id. 11, 1970 : "lm Granit"

- — Id. 12, 1971, pp. 1-29 : "Lettern und Ideogramme" / lbid., pp. 193-215 : "Annaherungen".

(3) Annäherungen, Drogen und Rausch, Klett, Stuttgart, 1970, 1980, Ullstein Taschenbuch, p.50.

(4) R. Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, 1929, p. 3.

(5) M. Eliade, L’Épreuve du Labyrinthe : Entretiens avec Claude-Henri Roquet, 1978, 1985, p. 170.

(6) Cf. in Sämtliche Werke : Essays VIII : "Ad hoc", p.167-168.

(7) Friedrich Georg Jünger nous rappelle dans le premier numéro de la revue quelles étaient les vertus et les caractéristiques du géant : in Antaios n°1, 1960, pp. 81-86.

(8) Voir à ce propos l’essai An der Zeitmauer (Le Mur du Temps), première parution dans Antaios n°1, pp. 209-226, Stuttgart, 1959.

(9) Auf den Marmorklippen (Sur les Falaises de marbre), Hamburg, 1939, p. 26.

(10) "Antaios" in Sämtliche Werke, p.167.

(11) Ibid.

(12) Ibid.

(13) Ibid.

(14) M. Eliade, L’Épreuve du Labyrinthe…, 1978, 1985, p. 146-147.

(15) Der Waldgang, Werke, Essays I, "Betrachtungen zur Zeit", p. 320 (traduit en Traité du Rebelle).

(16) G. Durand, Science de l’homme et tradition : Le nouvel esprit anthropologique, L'île verte, Berg international, 1979, p. 86. -

Jean-Yves Le Gallou et Emmanuel Ratier : l'Oligarchie et la désinformation (26 juin 2015)

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, lobby 0 commentaire