culture et histoire - Page 1342

-

Passé Présent n°62 - Histoire de Chypre

-

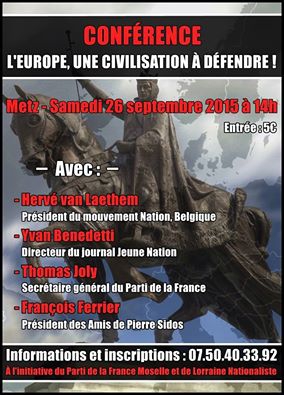

CONFÉRENCE

-

« Les esclaves heureux de la liberté : Traité contemporain de dissidence » de Javier R. Portella

Javier Portella est un écrivain espagnol de grande race. Il vient de traduire lui-même en français son dernier livre : Les esclaves heureux de la liberté . Un essai à la fois poétique et philosophique. L’auteur y dénonce la laideur comme trait marquant de notre époque. Une laideur qui est la conséquence de la perte du sens dans les sociétés post-modernes. René Malherbes présente ici ce livre qualifié de « bombe atomique philosophique » par Dominique Venner. Mais Polémia recommande à ses lecteurs d’aller plus loin. Et de se plonger directement dans l’ouvrage et de suivre le cours tumultueux de ce torrent aux eaux vives, de ce canyon aux eaux émeraude et aux parois écarlates.

Qui sont les esclaves heureux de la liberté ? Ne les connaissez-vous pas ? Ils sont pourtant nombreux, ils courent les rues, ils encombrent tout : ce sont les hommes et les femmes de notre temps. Mais sont-ils donc… libres ou assujettis ? Et s’ils étaient peut-être les deux en même temps ? Et s’ils étaient l’un à cause justement de l’autre ?

Beauté-laideur et liberté-assujettissement

C’est bien ce que pense Javier R. Portella, dont l’essai Les esclaves heureux de la liberté, publié il y a un an en Espagne avec un succès étonnant, vient de paraître aux Éditions David Reinharc. Dominique Venner l’a qualifié d’un « cri dans notre nuit. Une bombe atomique philosophique, sans le jargon des philosophes. Personne n’a jamais écrit quelque chose d’aussi fort et d’aussi vrai sur notre époque (pourquoi du laid à la place de la beauté ?) ».

Mais quel est donc l’enjeu du livre ? Est-ce la beauté-laideur ou la liberté-assujettissement ? Lequel des deux couples constitue-t-il la marque véritable de notre temps ? Tous les deux, évidemment ! Sous le couvert d’une grande liberté, notre époque est celle d’un grand assujettissement (à la matière, à la technique, au travail, à l’argent…), cela on le savait déjà. Bien des auteurs l’ont dit et répété d’une façon ou d’une autre. Nietzsche, Heidegger, Jünger, Sorel, Péguy : voilà autant de noms qui le prouvent … auxquels il faudrait ajouter un nombre croissant d’auteurs contemporains.

La laideur, trait marquant de notre époque

La grande nouveauté de ce livre, « la bombe atomique » dont parlait Venner, ce n’est donc pas là qu’elle éclate. Cherchons ailleurs. Tournons notre regard vers la laideur ; cette laideur qui, dépassant de loin toute considération esthétique, est envisagée ici comme le grand trait marquant de notre époque. Double enracinement du laid parmi nous : dans notre environnement le plus immédiat (campagnes, villes, maisons, bureaux, vêtements…) et dans la destruction de l’art accomplie par la seule époque ayant osé placer la laideur et l’insignifiance là même où, depuis les cavernes du Paléolithique, la beauté et la signifiance ont toujours régné. (Autre chose est que nos musées – ces « cimetières », aussi nécessaires que morts – restent remplis de belles œuvres du passé.)

Or ce n’est pas du tout par « défaillance esthétique », prétend le philosophe espagnol, qu’une telle catastrophe se produit. Si nous en sommes là, ce n’est pas par « manque de goût » : c’est par « manque de sens », par défaillance quant au sens et à la signification des choses. Le règne de la laideur n’est pas la cause véritable de nos maux. Il n’en est que le symptôme sans doute le plus voyant. Le problème, autrement dit, n’est nullement esthétique. Il est ontologique : c’est l’être même qui, s’affaissant sous nos pieds, entraîne la victoire du non-sens et de la laideur.

L’être : le fait que les choses soient, qu’elles se tiennent là, rayonnantes de sens… Ce qui s’effondre, ce n’est pas rien, on le voit ! C’est l’essentiel ! Mais pourquoi donc le fondement, le sens profond des choses, s’enfonce-t-il sous nos pas ? Pourquoi le monde n’est-il plus le sol ferme et assuré sur lequel les hommes avaient toujours marché ? Toujours : aussi bien lorsque Dieu et la Tradition étaient le socle qui soutenait le monde que lorsque la Raison et le Progrès ont essayé, au début de la modernité, d’en devenir les piliers.

Le mystère instituant de l’être

Pourquoi le Grand Pilier s’effondre-t-il aujourd’hui ? Parce que tout Grand Pilier est un leurre ! répond Portella. Un leurre probablement nécessaire, mais leurre quand-même. En réalité, il n’y a jamais eu de véritable pilier – seulement son illusion. Si le grand fondement s’abîme, c’est parce que le monde se tient et s’est toujours tenu sur un abîme – mais ce n’est que l’homme d’aujourd’hui qui peut en faire vraiment l’épreuve.

Il la fait, il aperçoit l’abîme – « le mystère instituant de l’être », l’appelle Portella – à partir de l’instant où, Dieu étant mort, la Raison humaine se découvre impuissante à tenir la place désormais vide. C’est alors que l’homme moderne – postmoderne, plus exactement – éprouve le grand ébranlement : celui des choses qui sont sans raison ni pourquoi ; celui du temps qui court, de l’histoire qui change sans but ni sens ; celui, en somme, du mystère – mais mystère foisonnant, éclatant, « instituant » – par lequel les choses sont, le monde est, et nous sommes : voués à une vie qui n’existerait jamais sans la mort.

Mais voilà que, s’il en est bien ainsi, les conséquences qui en découlent sont énormes. C’est là qu’éclate la véritable « bombe atomique » de ces pages. Car alors ce n’est ni par bêtise ni par méchanceté (ou non seulement à cause d’elles) que nous tombons dans l’absurdité et le non-sens, pataugeons dans la laideur, sombrons dans l’assujettissement à la matière et à ses objets. Ce sont là les défenses – misérables, certes – par lesquelles les esclaves heureux de notre temps essayent de camoufler l’abîme qu’ils viennent d’entrevoir.

Ils l’entrevoient… mais ils n’en veulent pas, ils le fuient. Ils sont incapables d’embrasser ce que Portella appelle « le grand mystère instituant, aussi sombre qu’éclatant, du monde », ce noyau de sens qui, n’étant redevable de nul calcul, raison ou explication, exige de nous la force et la vaillance les plus extrêmes. Celles qui sont indispensables quand il n’y a plus de terre ferme sur laquelle marcher ni de crampons auxquels s’agripper.

Il faudrait la plus grande force… et ce sont pourtant la faiblesse, la mollesse, la veule-rie les plus extrêmes qui marquent les hommes confrontés à une telle exigence. La catastrophe – même si elle porte en son sein la possibilité de son revirement – devient alors inévitable.

Les couples paradoxaux

Tel est le thème central du livre. A partir de là, mille questions foisonnent, qui portent sur ce monde contradictoire, paradoxal, qu’est le nôtre. Il est tellement paradoxal qu’il connaît la liberté de la pensée autant que l’inanité de la pensée ; la mort de Dieu autant que le besoin du « dieu qui seul, disait Heidegger, peut nous sauver » ; le grand savoir apporté par la science autant que le non-savoir dans lequel elle nous plonge ; le règne du plus grand bien-être jamais connu autant que l’enfer du plus grand « mal-être » spirituel jamais éprouvé – la mort de l’art, entre autres, en découle.

Tout le livre – tout notre monde – est tissé par de tels couples paradoxaux. Comment se déploient, comment s’articulent-ils ? Nous conduisent-ils au plus grand désespoir, ou nous est-il permis d’entrevoir des lueurs d’espoir parmi tant d’oppositions et d’entrelacements contradictoires ?

Là où est le risque qui sauve

Laissons au lecteur la possibilité de découvrir par lui-même les réponses qui fusent à travers ces pages magnifiques, écrites, c’est encore Dominique Venner qui le souligne, « avec beaucoup de poésie, de l’humour et un vrai talent littéraire ». Qu’on ne s’attende, pourtant, à trouver dans ce livre, comme le dit Bruno de Cessole, qui en a écrit la préface, « aucun catalogue de recettes à la manière des programmes politiques et de leurs promesses mensongères ». Ce serait bien difficile, en effet, de trouver un tel catalogue dans un livre qui, « à l’exemple d’Ulysse, nous incite à quitter, poursuit Cessole, la sécurité trompeuse des ports pour nous aventurer en haute mer. Là où est le risque qui sauve ».

René Malherbes

Javier R Portella, Les esclaves heureux de la liberté : traité contemporain de dissidence, préface de Bruno de Cessolle, aux éditions David Reinharc, 2012, 310 pages, 23 €

A lire aussi de Javier.R.Portella :

Lors des funérailles d’Otto de Habsbourg, le dernier héritier de l’Empire – Seuls le rite et l’histoire vainquent la mort

Autour de L’Elégance du hérisson

« The Artist » : lorsque le cinéma se libère de la technique

La seule certitude avec Obama : rien de fondamental ne changeraA lire aussi sur l’art :

Les reliques barbares vont-elles terrasser les arts conceptuels ?

L’art contemporain et la titrisation du néant

L’art (?) idéologique contemporain : inhumain, désincarné et abstrait

Icônes de la barbarie ou de la nouvelle religion ? -

Bibliothēca #4 : Psychologie des foules, de Gustave le Bon

-

Habiter pleinement, voilà tout ce que l’on peut opposer au paradigme du gouvernement

Lorsque la répression la plus aveugle s’abat sur nous, gardons-nous donc d’y voir la preuve enfin établie de notre radicalité. Ne croyons pas que l’on cherche à nous détruire. Partons plutôt de l’hypothèse que l’on cherche à nous produire. A nous produire en tant que sujet politique, en tant qu’ « anarchistes », en tant que « Black Bloc », en tant qu’ « antisystèmes », à nous extraire de la population générique en nous fichant une identité politique. Quand la répression nous frappe, commençons par ne pas nous prendre pour nous-mêmes, dissolvons le sujet-terroriste fantasmatique que les théoriciens de la contre-insurrection se donnent tant de mal à imiter ; sujet dont l’exposition sert surtout à produire par contrecoup la « population » – la population amas apathique et apolitique, masse immature bonne tout juste à être gouvernée, à satisfaire ses cris du ventre et ses rêves de consommation.Les révolutionnaires n’ont pas à convertir la « population » depuis l’extériorité creuse d’on ne sait quel « projet de société ». Ils doivent plutôt partir de leur propre présence, des lieux qu’ils habitent, des territoires qui leur sont familiers, des liens qui les unissent à ce qui se trame autour d’eux. C’est de la vie qu’émanent l’identification de l’ennemi, les stratégies et les tactiques efficaces, et non d’une profession de foi préalable. La logique de l’accroissement de puissance, voilà tout ce que l’on peut opposer à celle de la prise du pouvoir. Habiter pleinement, voilà tout ce que l’on peut opposer au paradigme du gouvernement. On peut se jeter sur l’appareil d’Etat ; si le terrain gagné n’est pas immédiatement rempli d’une vie nouvelle, le gouvernement finira par s’en ressaisir. Raul Zibechi écrit au sujet de l’insurrection aymara d’El Alto en Bolivie en 2003 : « Des actions de cette envergure ne pourraient être menées sans l’existence d’un réseau dense de relations entre les personnes, relations qui sont elles-mêmes des formes d’organisation. Le problème est que nous sommes pas disposés à considérer que les relations de voisinage, d’amitié, de camaraderie, de famille, qui se forgent dans la vie quotidienne, sont des organisations au même niveau que le syndicat, le parti et même l’Etat. [...] Dans la culture occidentale, les relations créées par contrat, codifiées à travers les accords formels, sont souvent plus importants que les loyautés tissées par des liens affectifs. » Nous devons accorder aux détails les plus quotidiens, les plus infimes de notre vie commune le même soin que nous accordons à la révolution. Car l’insurrection est le déplacement sur un terrain offensif de cette organisation qui n’en est pas une, un saut qualitatif au sein de l’élément éthique, non la rupture enfin consommée avec le quotidien. Zibechi continue ainsi : « Les organes qui soutiennent le soulèvement sont les mêmes que ceux qui soutiennent la vie collective quotidienne (les assemblées de quartier dans les conseils de quartier d’El Alto). La rotation et l’obligation qui règlent la vie quotidienne règlent de la même façon le blocage des routes et des rues. » Ainsi se dissout la distinction stérile entre spontanéité pré-politique, irréfléchie, « spontanée » de l’existence et de l’autre une sphère politique, rationnelle, organisée. Qui a des rapports de merde ne peut mener qu’une politique de merde.Cela ne signifie pas qu’il faille, pour conduire une offensive victorieuse, bannir entre nous toute disposition au conflit – au conflit, non à l’embrouille ou à la manigance. C’est en grande partie parce qu’elle n’a jamais empêché les différences de jouer en son sein – quitte à s’affronter ouvertement – que la résistance palestinienne a pu tenir la dragée haute à l’armée israélienne. Ici comme ailleurs, la fragmentation politique est tout autant le signe d’une indéniable vitalité éthique que le cauchemar des agences de renseignement chargées de cartographier, puis d’anéantir, la résistance. Un architecte israélien écrit ainsi : « Les méthodes de combat israéliennes et palestiniennes sont fondamentalement différentes. La résistance palestinienne est fragmentée en une multitude d’organisations, chacune étant dotée d’une branche armée plus ou moins indépendante – les brigades Ezzedine al-Qassam pour le Hamas, les brigades Saraya al-Qods pour le Djihad islamique, les brigades des martyrs d’al-Aqsa, la Force 17 et le Tanzim al-Fatah pour le Fatah. A quoi viennent s’ajouter les Comités de résistance populaire (CRP) indépendants et les membres supposés ou réels du Hezbollah et/ou d’Al-Qaïda. L’instabilité des rapports qu’entretiennent ces groupes, oscillant entre coopération, rivalités et conflits violents, rend leurs interactions d’autant plus difficiles à cerner et accroît du même coup leur capacité, leur efficacité et leur résilience collectives. La nature diffuse de la résistance palestinienne, dont les différentes organisations partagent savoirs, compétences et munitions – tantôt organisant des opérations conjointes, tantôt se livrant à une farouche concurrence –, limite considérablement l’effet des attaques menées par les forces d’occupation israéliennes. » Assumer le conflit interne lorsqu’il se présente de lui-même n’entrave en rien l’élaboration concrète d’une stratégie insurrectionnelle. C’est au contraire, pour un mouvement, la meilleure manière de rester vivant, de maintenir ouvertes les questions essentielles, d’opérer à temps les déplacements nécessaires. Mais si nous acceptons la guerre civile, y compris entre nous, ce n’est pas seulement parce que cela constitue en soi une bonne stratégie pour mettre en déroute les offensives impériales. C’est aussi et surtout parce qu’elle est compatible avec l’idée que nous nous faisons de la vie. En effet, si être révolutionnaire implique de s’attacher à certaines vérités, il découle de l’irréductible pluralité de celles-ci que notre parti ne connaîtra jamais une paisible unité. En matière d’organisation, il n’y a donc pas à choisir entre la paix fraternelle et la guerre fratricide. Il y a à choisir entre les formes d’affrontements internes qui renforcent les révolutions et celles qui les entravent. A la question « Votre idée du bonheur ? », Marx répondait : « Combattre. »A la question, pourquoi vous battez-vous ?, nous répondons qu’il en va de notre idée du bonheur.Comité invisible, A nos amis -

Ile De France - Français Moyen

-

Alfred Thayer Mahan, théoricien de la thalassocratie américaine

Amiral, historien et professeur à l’US Naval Academy, Alfred Thayer Mahan est né le 27 septembre 1840 à West Point, où son père enseignait à l’Académie militaire. Il fréquente l’US Naval Academy d’Annapolis, sert l’Union pendant la Guerre de Sécession et entame une carrière de professeur d’histoire et de stratégie navales. De 1886 à 1889, il préside le Naval War College. De 1893 à 1895, il commande le croiseur Chicago dans les eaux européennes. Il sert à l'état-major de la marine pendant la guerre hispano-américaine de 1898. En 1902, il est nommé Président de l’American Historical Association. Il meurt à Quogue, dans l’État de New York, le 1erdécembre 1914. L'œuvre de Mahan démontre l'importance stratégique vitale des mers et des océans. Leur domination permet d’accéder à tous les pays de la planète, parce que la mer est res nullius, espace libre ouvert à tous, donc surtout à la flotte la plus puissante et la plus nombreuse. Le Sea Power, tel que le définit Mahan, n'est pas exclusivement le résultat d'une politique et d'une stratégie militaires mais aussi du commerce international qui s'insinue dans tous les pays du monde. Guerre et commerce constituent, aux yeux de Mahan, deux moyens d'obtenir ce que l'on désire : soit la puissance et toutes sortes d'autres avantages. Ses travaux ont eu un impact de premier ordre sur la politique navale de l'empereur allemand Guillaume II, qui affirmait « dévorer ses ouvrages ».

◘ The Influence of Sea Power upon History 1660-1783

(L'influence de la puissance maritime sur l'histoire 1660-1783), 1890

Examen général de l'histoire européenne et américaine, dans la perspective de la puissance maritime et de ses influences sur le cours de l'histoire. Pour Mahan, les historiens n'ont jamais approfondi cette perspective maritime car ils n'ont pas les connaissances navales pratiques nécessaires pour l'étayer assez solidement. La maîtrise de la mer décide du sort de la guerre : telle est la thèse principale de l'ouvrage. Les Romains contrôlaient la mer : ils ont battu Hannibal. L'Angleterre contrôlait la mer : elle a vaincu Napoléon. L'examen de Mahan porte sur la période qui va de 1660 à 1783, ère de la marine à voile. Outre son analyse historique extrêmement fouillée, Mahan nous énumère les éléments à garder à l'esprit quand on analyse le rapport entre la puissance politique et la puissance maritime. Ces éléments sont les suivants :

- 1) la mer est à la fois res nullius et territoire commun à toute l'humanité ;

- 2) le transport par mer est plus rapide et moins onéreux que le transport par terre ;

- 3) les marines protègent le commerce; 4) le commerce dépend de ports maritimes sûrs ;

- 5) les colonies sont des postes avancés qui doivent être protégés par la flotte ;

- 6) la puissance maritime implique une production suffisante pour financer des chantiers navals et pour organiser des colonies ;

- 7) les conditions générales qui déterminent la puissance maritime sont la position géographique du territoire métropolitain, la géographie physique de ce territoire, l'étendue du territoire, le nombre de la population, le caractère national, le caractère du gouvernement et la politique qu'il suit (politiques qui, dans l'histoire, ont été fort différentes en Angleterre, en Hollande et en France).

Après avoir passé en revue l'histoire maritimes des pays européens, Mahan constate la faiblesse des États-Unis sur mer. Une faiblesse qui est due à la priorité que les gouvernements américains successifs ont accordé au développement intérieur du pays. Les États-Unis, faibles sur les océans, risquent de subir un blocus. C'est la raison pour laquelle il faut développer une flotte. Telle a été l'ambition de Mahan quand il militait dans les cercles navals américains.◘ The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812

(L'influence de la puissance maritime sur la Révolution française et l'Empire français, 1793-1812), 2 vol., 1892

Ce livre d'histoire maritime est la succession du précédent. Il montre comment l'Angleterre, en armant sa marine, a fini par triompher de la France. En 1792, l’Angleterre n'est pas du tout prête à faire la guerre ni sur terre ni sur mer. En France, les révolutionnaires souhaitent s'allier à l’Angleterre qu'ils jugent démocratique et éclairée. Mais, explique Mahan, cet engouement des révolutionnaires français ne trouvait pas d'écho auprès des Anglais, car la conception que se faisaient ces derniers de la liberté était radicalement différente. Pour Mahan, conservateur de tradition anglo-saxonne, l’Angleterre respecte ses traditions et pratique la politique avec calme. Les révolutionnaires français, eux, détruisent toutes les traditions et se livrent à tous les excès. La rupture, explique le stratège Mahan, survient quand la République annexe les Pays-Bas autrichiens, s’emparent d’Anvers et réouvrent l’Escaut. La France révolutionnaire a touché aux intérêts de l'Angleterre aux Pays-Bas.

Le blocus continental, décrété plus tard par Napoléon, ne ruine pas le commerce anglais. Car en 1795, la France avait abandonné toute tentative de contrôler les océans. Dans son ouvrage, Mahan analyse minutieusement la politique de Pitt, premier instigateur génial des pratiques et stratégies de la thalassocratie britannique.

► Robert Steuckers, Vouloir n°137/141, 1997.

-

Périco Légasse : pourquoi la France est devenue moche

Ronds-points, parkings, zones commerciales...pour Périco Légasse, l'enlaidissement de la France est une conséquence de la mondialisation qui uniformise le territoire sous la bannière du double impératif produire/consommer.FigaroVox : Les paysages français ont-ils beaucoup changé ces 30 dernières années du fait de la multiplication des zones commerciales et industrielles à l'entrée des villes ?Périco Légasse : C'est même l'un des phénomènes marquants, voire déchirants, de la morphologie contemporaine française. La France n'est pas qu'une entité culturelle de dimension internationale, c'est aussi un territoire culturel de réputation mondiale. Son visage participe de son image. Or nous assistons depuis trente années à un massacre organisé de ce tableau sur lequel s'est bâti, non seulement le renom touristique et pittoresque de ce pays, mais aussi sa légende de pays de l'art de vivre. Il y a une quarantaine d'années, le journaliste Michel Péricard, avant qu'il ne soit élu député-maire de Saint-Germain-en-Laye, animait sur «la deuxième chaine» de l'ORTF une émission intitulée «La France défigurée». Il dénonçait déjà les ravages - que l'on appelle aujourd'hui environnementaux - d'un urbanisme brutal, de la mercantilisation sauvage des faubourgs de grandes villes et de «L'expansion économique» telle qu'elle est croquée dans la Soupe au chou, de Claude Zidi (1976) où Louis de Funés et Jean Carmet, symboles de la «France fossile» étaient confinés dans leur ferme comme des primates pour s'être opposés à l'ouverture d'un centre d'attraction autour de chez eux. Caricature ? Hélas non, prémonition, car la réalité est bien pire. Et de voir ces abords d'agglomérations ainsi transformés en boulevards de la surconsommation dans un concours de laideur fait mal au ventre. On a abîmé, souillé, détruit, violé des paysages magnifiques pour les remplacer par des enfers multicolores bétonnés ou métallisés afin que les citoyens viennent y accélérer la dynamique de défiguration de leur pays. Il faut bien vivre, certes, et donner du travail à tout le monde, mais quand le remède consiste à enclencher un processus qui ruine l'économie nationale par un abaissement systématique des prix via une mutilation organisée du cadre de vie et de l'esthétique des espaces urbains, on se demande si la facture n'est pas chère payée. Je me promène en Europe, et il est vrai que peu de pays échappent à cette dégradation environnementale, toutefois, j'ai l'impression qu'en France, certains élus locaux ont lancé un concours de mauvais goût pour rendre les choses encore plus moches. Il faut avouer que l'horreur dépasse parfois la fiction.Quelles sont les causes profondes de ces mutations ?Le besoin de transformer le citoyen en consommateur puis, la mécanique du profit à grande vitesse aidant, de le transformer en sur-consommateur d'une surproduction générée à cet effet. Et comme il ne s'agit pas de le faire attendre ou se déplacer trop loin, on lui met tout, du rayon de surgelé à la salle de bain en passant par la voiture, le bricolage, la décoration, le sport et le jardinage, à portée de la main. En fait, les fameuses «zones» (d'activités commerciales, industrielles ou économiques), si bien nommées, ne sont que la reproduction à échelle «agglomérative» de la grande surface. L'urbanisation obéit aujourd'hui à la logique de la grande distribution: d'un côté la ville avec sa population, que l'on pourrait qualifier de «zone clientèle», en barres de HLM ou en zone pavillonnaire, et, à côté, l'étalage à grande échelle des produits que l'on pourrait qualifier de «zone consommation». La masse clientélisée à côté du supermarché. Comme dans les élevages industriels de poulet, on apporte son granulé à la volaille sur un tapis. Pour cela il faut aménager le cadre de vie en circuit.De Lille à Marseille, on trouve les mêmes restaurants, les mêmes ronds-points, le même urbanisme : pourquoi une telle uniformisation ?Et si j'étais un brin provocateur, j'ajouterai: les mêmes goûts, les mêmes infos, les mêmes idées, les mêmes dogmes et les mêmes envies… Ce sont les joies de la mondialisation, que nos experts appellent pudiquement la globalisation. Quand vous avez une grosse usine qui produit de gros besoins avec de gros moyens il faut que ce bien de consommation là convienne au plus grand nombre possible de demandeurs. Donc les mêmes enseignes proposant les mêmes marques sur les mêmes critères de choix. Au cas où l'on tenterait d'y échapper, la publicité télévisée, plus colossal instrument de propagande de tous les temps, vous martèle le cerveau sans relâche en vous expliquant, à la façon de la Rolex de Jacques Séguéla: «si t'as pas ça à ton âge, tu as raté ta vie», en le déclinant à toutes les sauces. Et comme il faut reconnaître très vite le logo, la couleur, la forme, le design, le style, le slogan, on le reproduit à l'infini et à l'identique sur tous les espaces suburbains. Normal, car ce gigantesque besoin artificiel ne peut être assouvi et commercialisé que si un immense territoire marchand est mis à disposition du système. Les consommateurs étant rassemblés dans des villes on concentre tout ça autour de la ville. En d'autres termes ça s'appelle un marché de concentration. Je maintiens la formule et je l'assume.Comment expliquer que le remplacement progressif du patrimoine par des habitats fonctionnels se fasse dans la plus complète indifférence ? Les Français auraient-ils perdu le sens de l'esthétique ?Non, car, pour l'heure, ils ne l'on pas tous perdu, même si l'on assiste à un phénomène de masse. Mais si l'on explique que le summum du summum de l'épanouissement social, c'est d'avoir sa maison, et que l'on fait en sorte que l'on puisse acheter une maison d'usine à bas prix, ce qui est le cas de l'habitat préfabriqué, on donne à chacun le moyen d'être propriétaire. Tout cela est parfaitement louable car posséder son logement est une aspiration légitime. Et un droit inaliénable. Sauf que l'usine à maisons fabrique la même maison pour tous et que tout cela est concentré sur un territoire délimité. En fait on reproduit le phénomène de l'appartement, mais sur une base individuelle et séparée du voisin. La voirie devient une méga cage d'escalier. Les conséquences urbanistiques sont donc calamiteuses. A partir d'un certain seuil de concentration, je ne vois pas la différence avec le coron. Et comme la sociologie démographique va dans ce sens, les agglomérations françaises sont condamnées à répondre et à satisfaire cette attente là. Cela a t-il donné des cadres de vie où l'être humain s'améliore ou s'épanouit ? C'est une autre affaire. Hélas, la «mochitude» est aujourd'hui la norme, pour ne pas dire la règle, pour n'être que le reflet d'une logique économique elle même très moche puisqu'elle ne met plus l'homme au centre de sa finalité mais le fric.Que pensez-vous du développement des éoliennes et des panneaux solaires dans les campagnes françaises ? L'écologie ne mérite-elle pas qu'on lui sacrifie un peu de laideur ?Question douloureuse, car l'écologie est la défense de l'environnement, et le premier environnement, c'est le paysage. Les éoliennes et les panneaux solaires sont des remèdes à un système excessif, avec les mêmes objectifs : produire. Ils ne sont donc que la bonne conscience de ce système, pas un progrès écologique en lui même. Certes, ce sont des moyens «idéaux» de production d'énergie durable, enjeu fondamental de notre civilisation. Mais à quel prix ? Ai je vraiment envie de vivre «proprement» et «durablement» dans un tel univers visuel ? Est ce si «propre» de défigurer un paysage légendaire, une vallée, ou un village, avec ces prouesses de l'éco-technologie ? Ai-je envie de vivre dans un environnement transformé en base spatiale de film de science-fiction sous prétexte que je limite la casse d'une logique que je ne remets par ailleurs pas en cause puisque je continue à consommer de l'énergie. Le serpent se mord la queue, bien sûr, mais le problème est de savoir quel avenir je réserve à la planète. Je pars du principe un peu simpliste que se pourrir la vue c'est déjà se pourrir la vie.Un pays abimé, défiguré, mais vivant, ne vaut-il pas mieux qu'une France muséale et figée dans un bucolisme attirant les touristes ? La France peut-elle échapper à l'un de ces deux destins : celui de la France des parkings et celui de la France des chambres d'hôtes ?Et si les Aztèques et les Incas, pérennisés dans leur civilisation, n'avaient pas été éradiqués par l'Occident chrétien «au nom des Evangiles», le monde s'en porterait-il plus mal ? Dirions nous aujourd'hui aux Indiens d'Amazonie qu'ils s'accrochent à un monde «muséal» figé dans son «bucolisme tropical» sous prétexte que leur archaïsme primitif s'oppose à la transformation de leur paradis en enfer industriel de progrès ? Tristes tropiques que la France des parkings. A quel drôle de choix nous voici confrontés. Riches et pollués à mort ou pauvres mais en bonne santé ? Il existe peut-être un juste milieu. De la tomate hors sol pleine de pesticides et sans goût toute l'année ou un peu de bonne tomate de juillet à septembre ?«Notre bonne vieille mère la Terre» comme disait le général de Gaulle dans son discours de Bayeux en 1946 ne pourra pas supporter longtemps la forme de consommation qui régit l'humanité depuis trente ans. A ce train là, le parking c'est l'antichambre du cimetière. C'est un choix philosophique de civilisation. Je le redis, mourir riches et puissants en pleine croissance ou durer dans le bon sens décroissant ? Vaste débat. Moi j'ai ma réponse. -

Le retour à l’identité

1. La publication du livre de Sylvain Gouguenheim : « Aristote au Mont Saint-Michel » (mars 2008)

Ce livre édité par Le Seuil, maison plutôt réputée comme « de gauche », est significativement sous-titré : « Les racines grecques de l’Europe chrétienne ». Il a donné lieu à une présentation très flatteuse dans « Le Monde des livres » du vendredi 4 avril 2008 : un article favorable de trois quarts de page de Roger-Pol Droit sous le titre « Et si l’Europe ne devait pas ses savoirs à l’islam ? », complété d’un appel en première page : « Essais. L’Occident sans l’islam. Remettant en cause une idée solidement installée, l’historien médiéviste Sylvain Gouguenheim conteste que le savoir des Grecs ait été transmis à l’Europe par le monde musulman ». On ne peut pas être plus clair.

Le samedi suivant, 5 avril 2008, ce livre n’était déjà plus disponible chez Gibert, l’une des principales librairies du Quartier latin à Paris. Il n’en restait que quelques exemplaires à la FNAC des Halles. On notera que la publication de cet ouvrage coïncide par ailleurs avec une année universitaire 2007-2008 où Aristote figure au programme de l’agrégation de philosophie.

Le contenu du livre est excellent. Non seulement parce qu’il réfute de façon nette et cinglante les thèses historiques politiquement correctes devenues aujourd’hui dominantes sur la transmission de la culture grecque au Moyen Age et sur la glorification d’un islam médiéval tolérant, protecteur et diffuseur de la culture antique. Mais aussi parce qu’il affirme sans détour :

que les notions d’identité et de racines ont un sens : les cultures ne sont pas interchangeables ; il y a en elles des structures de pensée profondes, permanentes et durables ; la langue est souvent le véhicule et le révélateur de ces structures mentales ;

qu’il y a une incompatibilité culturelle majeure entre l’Europe gréco-chrétienne et le monde islamique ;

qu’au contraire le christianisme européen baigne dans la culture grecque, qu’il en est d’une certaine façon l’héritier ; à juste raison, l’auteur insiste à ce propos sur la notion d’incarnation et sur la distinction entre le temporel et le spirituel.

2. L’article de Jerry Z. Muller, « Us and Them. The Enduring Power of Ethnic Nationalism » (Foreign Affairs, mars-avril 2008) (*)

Dans « Le Monde » du 11 avril 2008, la chronique de Thomas Ferenczi (journaliste spécialiste de l’Europe et ne cachant guère ses sympathies « européistes ») rend compte de cet article sous le titre « Le retour de l’ethnonationalisme ». Ce compte rendu est formulé de manière neutre et presque compréhensive pour la thèse défendue par Jerry Z. Muller. Celui-ci enseigne l’histoire à l’Université catholique d’Amérique. Il a notamment publié en 1997 « Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present » (Le Conservatisme : une anthologie de la pensée sociale et politique de David Hume à nos jours) et en 2002 « The Mind and the Market: Capitalism in Modern European Thought » (L’Esprit et le marché. Le capitalisme dans la pensée européenne moderne).

Or que dit Jerry Z. Muller dans cet article ? Des choses radicalement contraires à l’idéologie de la gauche américaine et d’une large partie des élites dominantes européennes :

« Qu’il soit ou non politiquement correct, l’ethnonationalisme (**) va continuer de modeler le monde au cours du XXIe siècle » ;

« La dislocation de la Yougoslavie ne fut que le dernier acte d’une longue pièce. Mais le nœud de l’intrigue de cette pièce – la désagrégation des peuples et le triomphe de l’ethnonationalisme dans l’Europe contemporaine – est rarement identifié, de sorte qu’une histoire dont l’importance est comparable à la diffusion de la démocratie ou du capitalisme reste largement ignorée et négligée » ;

« Les analystes de la désagrégation ethnique se focalisent habituellement sur ses effets destructifs, ce qui se comprend au vu des souffrances humaines qui en ont souvent directement résulté. Mais de telles attitudes peuvent produire une mise en perspective biaisée de la réalité, en négligeant de voir les coûts moins visibles et, surtout, les bénéfices importants que la séparation ethnique a engendrés » ;

« La démocratie libérale et l’homogénéité ethnique ne sont pas seulement compatibles. Elles peuvent être complémentaires » ;

« On pourrait arguer que si l’Europe a été aussi harmonieuse depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce n’est pas à cause de l’échec du nationalisme ethnique mais à cause de son succès, qui a éliminé quelques-unes des principales sources de conflits tant entre les pays qu’au sein de chacun d’eux. Le fait que les frontières ethniques et étatiques coïncident aujourd’hui largement a signifié qu’il y a moins de différends au sujet des frontières ou des communautés expatriées, ce qui a conduit à la configuration territoriale la plus stable jamais connue dans l’histoire européenne » ;

« Au cas où les immigrants musulmans ne s’assimileraient pas (should not assimilate) et où, au lieu de cela, se développerait chez eux une forte identification communautaire selon des principes religieux, une conséquence pourrait être la résurgence des identités ethnonationales traditionnelles dans certains Etats, ou le développement d’une nouvelle identité européenne se définissant en partie contre l’islam » ;

« La partition peut être la solution ultime la plus humaine dans les cas d’intenses conflits communautaires. Elle crée inévitablement de nouveaux flux de réfugiés, mais au moins elle répond au problème posé » ;

« Dès lors que l’ethnonationalisme est une conséquence directe d’éléments clés de la modernisation, il a toutes chances de gagner en importance dans les sociétés engagées dans un tel processus » ;

« Ce serait une erreur de penser que le nationalisme, puisqu’il est en partie une construction de l’esprit, serait une chose fragile ou indéfiniment malléable. L’ethnonationalisme n’a pas été un accident de l’histoire de l’Europe : il correspond à des ressorts permanents de l’esprit humain qui sont activés par le processus de création des Etats modernes ; il est une source essentielle à la fois de solidarité et d’affrontement et, sous une forme ou sous une autre, il se maintiendra encore pendant de nombreuses générations. On ne peut que gagner à voir cette réalité en face. »

Ce point de vue s’inscrit en rupture avec le traitement habituel, manichéen et politiquement correct des courants de pensée et des mouvements ethniques ou identitaires : l’ethnonationalisme n’est plus diabolisé mais considéré comme une force politique rationnelle, liée à la modernité, ayant d’importants aspects bénéfiques et pouvant même aller « dans le sens de l’histoire » ! C’est en quelque sorte une réhabilitation du « mouvement des nationalités » qui, au XIXe siècle, fut souvent considéré comme une force progressiste…

La publication de cette étude dans la prestigieuse revue « Foreign Affairs », dont l’influence intellectuelle auprès des élites américaines et internationales n’est plus à démontrer, est en elle-même un événement. Rappelons que « Foreign Affairs » fut la première à énoncer la doctrine de l’endiguement (containment) du communisme, élément-clé de la « guerre froide » (article de George F. Kennan, juillet 1947) et qu’elle publia la première formulation par Samuel Huntington du concept de « choc des civilisations » (été 1993). L’article de Jerry Z. Muller n’est-il pas destiné à avoir une portée comparable ?

3. Le lancement par Rita Verdonk du parti Trots op Nederland (en abrégé ToN), « Fier des Pays-Bas » (3 avril 2008)

« Le Monde » du 11 avril 2008 rend compte de façon neutre de la création de ce nouveau parti, à l’initiative de l’ancienne ministre de l’Intégration et de l’Immigration du gouvernement néerlandais de 2003 à 2007, Rita Verdonk.

Le parcours de Mme Verdonk, surnommée « Rita de fer », est significatif. D’abord membre du Parti socialiste pacifiste, elle a adhéré en 2002 au parti libéral VVD. Elle est devenue populaire – et controversée – comme ministre par ses positions fermes en matière d’immigration et d’intégration. Elle a échoué de peu à prendre la direction de son parti en 2006 et elle en a été exclue en octobre 2007.

Son programme politique actuel allie un libéralisme économique et politique (dénonciation de la bureaucratie et des entraves à la liberté d’expression, réduction du nombre des fonctionnaires, exaltation de la responsabilité des citoyens), une affirmation des valeurs et de l’identité nationales face à l’immigration (réduction de l’aide au développement, « contrat de droits et de devoirs » à imposer à tous les étrangers, restriction de l’accueil des demandeurs d’asile) et une orientation « sécuritaire » (rétablissement de la peine de mort). « Nous ne pouvons constamment faire place et nous adapter à d’autres cultures », affirme-t-elle notamment. A ces traits qui l’apparentent respectivement, en cherchant dans le personnel politique féminin, à la Britannique Margaret Thatcher et à la Danoise Pia Kjaersgaard s’ajoute une forme d’organisation politique « à la Ségolène Royal », avec participation des électeurs à l’élaboration du programme.

« Son discours, qui mélange libéralisme, conservatisme et populisme, s’adresse aux nombreux déçus des partis traditionnels », conclut « Le Monde ». Rita Verdonk viserait 20% des sièges à la Chambre des députés aux élections de 2010 et serait en mesure, selon les sondages actuels, d’en obtenir de l’ordre de 15%. Le positionnement de cette nouvelle force politique ne l’assimile ni aux partis conservateurs ou centristes classiques, ni aux partis populistes ou nationalistes ayant connu des fortunes diverses en Europe au cours de ces dernières années. Pour cette raison, son évolution mérite d’être suivie avec la plus extrême attention.

Ces trois événements se situent à des niveaux de réflexion et d’action très différents : fondements philosophiques et culturels pour le premier ; doctrine politique pour le deuxième ; formulation d’une offre politique pour le troisième, en vue de répondre à une demande et de gagner des « parts de marché » (ici parts de l’électorat) au détriment d’autres offres. Ces trois niveaux correspondent, sur un autre terrain, à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée et à l’offre de produits nouveaux sur le marché. Ils sont liés les uns aux autres. Tout véritable changement politique, comme tout changement technique et matériel, est précédé par des évolutions sur ces différents plans. Le changement de la vue du monde prépare celui de la doctrine politique, qui prépare lui-même celui des programmes, des partis et des personnels politiques. Au terme de ce processus, c’est l’action politique elle-même qui est transformée et, avec elle, la vie en commun des hommes.

Trois hirondelles, certes, ne font pas le printemps. Mais la convergence de leur envol est surprenante et de bon augure.

(*) « Nous et eux. L’emprise durable du nationalisme ethnique », en ligne sur Internet : http://www.foreignaffairs.org

(**) « Le cœur de l’idée ethnonationaliste est que les nations se définissent par un héritage commun, comprenant en général une langue commune, une foi commune, et une origine ethnique commune ».voir également :

– L’identité vue par Samuel Huntington et Alain de Benoist

http://www.polemia.com/contenu.php?iddoc=1380&cat_id=36– L’identité nationale selon Huntington

http://www.polemia.com/contenu.php?iddoc=1392&cat_id=36– Les négateurs de l’identité française

http://www.polemia.com/contenu.php?iddoc=1389&cat_id=36– Lire Samuel Huntington

http://www.polemia.com/contenu.php?iddoc=1043&cat_id=34 -

Bibliothēca #3 : Pour en finir avec le Moyen Âge, de Régine Pernoud