Un public nombreux, plus de 150 personnes ont assisté à la 1ère Rencontre Charles Martel :

Organisée à l'initiative de l'association poitevine Le Cercle des Chats bottés, présidée par Jacques Soulis, la 1ère Rencontre Charles Martel s'est déroulée dans une ambiance à la fois studieuse et festive ce dimanche à Jaunay Clan près de Poitiers.

Malgré la présence en cette fin de semaine d'une bande de malfaiteurs réunis en congrès dans la capitale poitevine, cette belle réunion nationaliste et identitaire s'est tenue sans aucun incident. Le Cercle des Chats bottés avait parfaitement encadré le magnifique château où les 150 participants se réunirent. Pierre Cassen, Président de Riposte laïque, dirigea cette journée d'une main de maître. Qu'il en soit ici félicité.

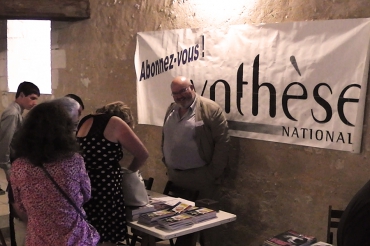

Le stand de Synthèse nationale sur lequel de nombreux abonnements à notre revue ainsi qu'aux Cahiers d'Histoire du nationalisme ont été enregistrés :

Toute la journée des stands étaient ouverts au public. Notons la présence de Terre et peuple avec son secrétaire général Roberto Fiorini, de Riposte laïque, du Réseau Identités, du Parti de la France, des Editions de Chiré, venues en voisines, les Editions Dualpha et Déterna de notre ami Philippe Randa qui couvrait l'événement pour le quotidien Présent, et bien sûr de Synthèse nationale.

Richard Roudier nous retrace les prémices de la Bataille de Poitiers :

Toute la matinée fut consacrée à Charles Martel, héros national que le pouvoir voudrait bien laisser tomber dans l'oublie.

Quatre exposés étaient programmés : Richard Roudier, porte parole du Réseau identités et militant occitan, nous raconta les prémices de la Bataille de Poitiers, puis Pierre Vial intervint en tant que médiéviste reconnu pour nous parler justement de cette bataille historique qui vit la victoire de Charles Martel contre les armées musulmanes.Hugues Bouchu, président de la Ligue francilienne, embraya sur le côté politique de ce combat en le plaçant dans une dimension nietzschéenne.

Enfin il revenait à Roland Hélie, directeur de notre revue, de terminer cette matinée en parlant de l'actualité du combat de Charles Martel qui, aujourd'hui comme hier, se résume en un seul mot : RECONQUETE !

Pierre Vial, universitaire, médiéviste et Président de Terre et peuple nous offre un exposé remarquable :

Hugues Bouchu, historien et militant identitaire, replace avec brio la Bataille de Poitiers dans sa dimension politique :

Roland Hélie termina la matinée en dénonçant les responsables de l'islamisation de l'Europe et en appelant à l'institutionnalisation de ces Rencontres Charles Martel à Poitiers :

Puis arriva l'heure de passer à table comme dirait le Marquis. Justement un sympathique banquet gaulois était prévu et ce fut un régal. Du cochon et du tourteau fromager, spécialité niortaise, étaient au menu. Remercions Patricia et toute l'équipe de militantes de la région qui ont préparé ce repas en plein air. L'ambiance de franche camaraderie qui caractérise généralement les banquets patriotiques était de mise.

Mais, dès 14 heures, il fallait rejoindre la grande tente dressée près du château pour assister au meeting politique de l'après midi.

Christine Tasin dénonce les dangers de l'islamisation de la France et de l'Europe

:

Ce fut d'abord Christine Tasin, la dynamique et rayonnante présidente de Résistance républicaine. Femme de gauche mais surtout militante anti-islam, Christine nous fit un exposé passionnant et alarmant sur l'implantation de cette civilisation venue d'ailleurs en France

Applaudissements nourris pour saluer l'intervention décapante des jeunes identitaires poitevins :

Ce fut le tour de deux jeunes militants identitaires de Poitiers qui enthousiasmèrent la salle en nous exposant le sens de leur engagement.

Paul Marie Couteaux, talentueux et captivant :

Paul-Marie Couteaux, brillant écrivain et fondateur du SIEL, intervint pour nous parler de Poitiers et de sa région, haut lieu de l'art roman. Il faut dire que cet ancien collaborateur de Michel Jobert est installé pas très loin de là.

Il serait regrettable que cette belle région devienne une terre d'islam. Un musulman converti au christianisme, Joseph, nous parla ensuite du Coran et appela les Français à le lire pour bien comprendre ce qui va leur arriver.

Carl Lang, un discours qui enflamma la salle :

Justement, il y a un français qui a bien lu ce livre et qui sait donc de quoi il s'agit. Ce Français, c'est Carl Lang, le président du Parti de la France, à qui il revenait de conclure cette journée. Son discours fut un véritable appel au réveil des forces authentiquement nationales, nationalistes et identitaires pour que la France redevienne française et l'Europe européenne. Discours qui, vous vous en doutez, enflamma l'assistance.

Hugues Bouchu, Richard Roudier, Pierre Vial, Christine Tasin, Pierre Cassen, Jacques Soulis, Roland Hélie, Carl Lang : le Front des patriotes s'organise.. :

Bravo et merci à Jacques Soulis et aux membres du Cercle des Chats bottés pour leur accueil et pour le travail militant qu'ils effectuent avec courage et détermination dans leur région.

Dans les jours qui viennent, nous mettrons en ligne les différentes interventions qui ont été filmées. Les textes de ces interventions seront aussi rassemblés dans un livre qui sera prochainement publié par Les Bouquins de Synthèse nationale.

Synthèse nationale :: lien