culture et histoire - Page 1376

-

Une librairie hors normes: la Librairie Française.

-

Figures animales dans la mythologie scandinave

Au∂umla, la vache primordiale

Au∂umla (ou Au∂humla ou Au∂umbla) est la désignation en vieux-norrois (cf. Snorra Edda, Gylfaginning 5) de la vache originelle, primordiale, née du dégel des frimas primordiaux. Snorri raconte que les quatre flots de lait coulant de son pis ont nourri le géant Ymir, tandis qu'Au∂umla libérait Buri, l'ancêtre de tous les dieux, en lêchant pendant trois jours la glace salée qui le retenait prisonnier. Au∂umla signifie «la vache sans cornes et riche en lait» (du vieux-norrois au∂r, signifiant «richesse», et humala, signifiant «sans cornes»). Tacite nous parle déjà des vaches sans cornes que possédaient les Germains dans Germania, 5. La figure de la vache sacrée est liée, dans de nombreuses religions non germaniques, à la figure de la Terre-Mère (à l'exception des anciens Egyptiens qui vénéraient Hathor, une déesse du ciel à tête de vache). Ainsi, chez les Grecs, Hera (dont on dit qu'elle a «des yeux de vache») et surtout Isis, présentent encore, dans leur culte, des restes du culte de la vache. Dans le domaine germanique, il faut citer le dieu Nerthus, comme lié au culte de la vache. D'après Tacite, son effigie est promenée lors des processions cultuelles dans un chariot tiré par des vaches. Lorsque Snorri nous parle des quatre flots de lait (ou fleuves de lait), il sort vraisemblablement du domaine religieux indo-européen et germanique: les pis d'Au∂umla sont vraisemblablement un calque du mythe proche-oriental des quatre fleuves du paradis, liés au culte de la Magna Mater. Rudolf Simek, le grand spécialiste allemand de la mythologie scandinave et germanique, pense que cette image du pis générateur de quatre fleuves de lait, indique très nettement la formation chrétienne de Snorri.

Sleipnir, le cheval d'Odin

Sleipnir (du vieux-norrois, «celui qui glisse derrière») est le cheval à huit jambes d'Odin. Il est né du coït de Loki (qui avait pris la forme d'une jument) et de l'étalon géant Sva∂ilfari; Snorri nous rapporte ce fait dans son histoire des géants bâtisseurs (Gylfaginning, 41; on comparera ce récit à celui de Hyndluljód, 40). Snorri raconte que Sleipnir est le meilleur de tous les chevaux des dieux (Gylfaginning, 14; cf. aussi Grímnismál, 44); Hermo∂r, en chevauchant Sleipnir pour se rendre dans le Hel (le séjour des morts), saute au-dessus de la palissade entourant Hel (Gylfaginning, 48). Odin chevauche également Sleipnir pour se rendre en Hel (Baldrs draumar, 2); Haddingus, pris par Odin en croupe, voit toute la mer sous lui (cf. Saxo, Gesta Danorum, I, 24). Le Sigrdrifumál, 15, évoque les runes qui seraient inscrites sur les dents de Sleipnir. Sleipnir est très souvent cité dans les chants de l'Edda, mais rarement dans la poésie des scaldes. Son nom semble donc assez récent et n'est sans doute apparu que vers la fin du Xième siècle, pour désigner la monture d'Odin. Quand à l'histoire racontant sa naissance, par Loki transformé en jument, elle ne date vraisemblablement que de Snorri.

Snorri est de robe grise et possède huit jambes. Plusieurs sources mentionnent ces caractéristiques (Snorri, Gylfaginning, 41; Hervarar Saga ok Hei∂reks, strophe 72). Odin est toutefois représenté monté sur son coursier à huit jambes sur des pierres sculptées du Gotland, datant du VIIIième siècle (Tjängvide; Ardre). Sur d'autres pierres, Odin est à cheval, mais le cheval a très normalement quatre jambes. Ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse que les anciens Scandinaves dessinaient huit jambes pour suggérer la vitesse. La représentation dessinée est ensuite passée dans le langage de la poésie et s'est généralisée.

Les images d'Odin représentent souvent le dieu à cheval. Bon nombres de ses surnoms indiquent le rapport d'Odin aux chevaux: Hrósshársgrani («celui qui a la barbe en crin de cheval») et Jálkr (le hongre). Les archéologues se demandent si Odin doit réellement être liée au culte du cheval. Il existe une interprétation mythologique naturaliste courante mais fausse, du mythe de Sleipnir: ses huit jambes représenteraient les huit directions du vent.

Le sculpteur norvégien Dagfinn Werenskiold a réalisé un bas-relief de bois représentant Odin monté sur Sleipnir. Sculptée entre 1945 et 1950, cette œuvre orne la cour de l'Hôtel de Ville d'Oslo. A l'époque contemporaine, Odin a été rarement représenté à cheval.

La légende veut que la crique d'Asbyrgi, dans le nord de l'Islande, soit l'empreinte du sabot de Sleipnir.

Sous le IIIième Reich, on avait l'habitude de donner le nom de Sleipnir aux bâteaux. En 1911, un navire de dépêche de la marine impériale allemande avait déjà reçu le nom de Sleipnir. En 1965, la marine norvégienne a donné le nom de Sleipnir à l'une de ses corvettes.

Depuis 1983/84, Sleipnir est également le nom d'un champ pétrolifère norvégien situé entre Stavanger et la côte septentrionale de l'Ecosse.

Hei∂run, la chèvre symbole d'abondance

Hei∂run est le nom d'une chèvre de la mythologie nordique. D'après le Grímnismál, 25, elle séjourne dans le Walhall et se nourrit des feuilles de l'arbre Læra∂r. De son pis jaillit un hydromel limpide qui coule directement dans les coupes des Einherier (les guerriers tombés au combat) (voir également Gylfaginning, 38). Dans le Hyndluljód, 46, 47, Hyndla reproche à Freya, outragée, qu'elle est aussi souvent «en rut» que Hei∂run. Le spécialiste néerlandais de la mythologie germanique, Jan De Vries, pense que les noms tels Hei∂vanr et Hei∂raupnir, dérive d'un mot cultuel, hei∂r, désignant l'hydromel des sacrifices. Sinon, la signification du mot reste obscure. Le mythe de la chèvre qui donne de l'hydromel doit être une interprétation typiquement nordique du vieux mythe de la vache originelle et nourrissière (Au∂umla). Chez les Grecs, nous avons la chèvre Amaltheia, donc les cornes sont des cornes d'abondance.

Ratatoskr, l'écureuil du frêne Yggdrasill

Ratatoskr, du vieux-norrois «dent qui fait des trous», est le nom de l'écureuil qui court le long du tronc du frêne Yggdrasill, l'arbre du monde, et va sans cesse de haut en bas et de bas en haut (Grímnismál, 30), pour aller rapporter au dragon Ní∂höggr, qui séjourne dans les racines, les paroles des aigles vivant dans les branches de l'arbre, afin, d'après Snorri (Gylfaginning, 15), de semer la zizanie. Les philologues n'ont pas encore pu prouver si ce récit est ou non un calque de la fable de Phèdre. En effet, le fait de semer la zizanie n'est pas une caractéristique originale de la mythologie nordique. L'écureuil Ratatoskr n'est vraisemblablement qu'un détail dans le mythe d'Yggdrasill, tel que nous le rapporte le Grímnismál.

Source: Rudolf Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, Kröner, Stuttgart, 1984. ISBN 3-520-36801-3.

-

Chronique de livre: Jean-Luc Debry, Le cauchemar pavillonnaire

Paru en 2011 aux éditions libertaires l'Echappée, « Le Cauchemar Pavillonnaire » propose une analyse autant géographique, sociologique que politique du phénomène pavillonnaire. Ne vous attendez donc pas à lire 200 pages rébarbatives sur les pavillons autour de considérations pour anar de fac. C'est au contraire une analyse très fine et assez conceptuelle qui est menée à partir de la thématique pavillonnaire. Je vais m'octroyer le droit de formuler quelques réflexions personnelles à partir de la présentation de cet ouvrage.

La première partie, « L'univers pavillonnaire » se structure en quatre sous-parties :

-

Une géographie : le zonage de l'espace,

-

Un mode de vie : isolés ensemble,

-

Une idéologie : individualisme et optimisation,

-

Une histoire : de la lutte des classes à la pacification du prolétariat

Les titres permettent assez aisément de se faire une idée du contenu de cette partie. Symbole des Trente glorieuses, le pavillon incarne pour beaucoup l'idée de la réussite. N'a t-on pas l'image d’Épinal de la famille parfaite dans son pavillon avec sa voiture, ses enfants et son chien ? L'univers pavillonnaire est donc déjà inscrit en nous mentalement. Je n'en ferais pas le procès, en étant issu comme nombre d'entre-vous : il est assez important d'analyser tout en gardant la tête froide sur le sujet, même si cela doit bousculer nos représentations.

Entrons dans notre développement par la géographie : traditionnellement l'espace et les territoires étaient marqués par le détenteur du pouvoir. Ainsi par exemple au Moyen Âge, le seigneur avec son château et l'Eglise avec son... église. Les corporations disposaient de leurs halles ou de leurs places et l'espace se structurait autour des activités politiques, religieuses et économiques, qui étaient détenues entre quelques mains. Avec l'avènement de la société de consommation, l'espace a été intégralement aménagé pour les classes moyennes. L'ouvrage démontre qu'au fond, la classe dominante n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on croit (l'hyperclasse mondialiste), mais peut-être la classe moyenne autour de laquelle tourne toute l'organisation sociale et tous nos aménagements (routes, zones commerciales, vacances, etc...). Cet élément doit être bien compris, car si le pavillon est un produit de l'empreinte territoriale des classes moyennes, la crise des classes moyennes passe aussi par le difficile accès au pavillon et à la propriété de celui-ci.

L’avènement d'une classe moyenne mondiale qui imprime le rythme de l'économie capitaliste globalisée peut également être perçue comme une fuite en avant du modèle des Trente glorieuses. La richesse et le pouvoir de l'hyperclasse reposent sur le consentement des classes moyennes. L'auteur n'est donc pas spécialement tendre avec les classes moyennes. Il parle par exemple dans la deuxième partie de l'ouvrage, intitulée « La fabrique du conformisme », dans la sous partie « La tyrannie du marketing » de la « moyennisation de la société » p. 76, 77 et 78. Là, il démontre comment les codes du capitalisme ont pénétré toutes les couches sociales, et comment le « stade actuel du capitalisme planétaire est un fait anthropologique sans aucun rapport avec les périodes qui le précédèrent ». En somme, derrière l'étalement urbain pavillonnaire se cache un fait social total, ou un fait anthropologique total. La maladie de ce fait anthropologique total est la dépression, le « mal du siècle » comme on le lit parfois dans la presse. Dans un monde où tout est abordé à l'échelle individuelle, l'échec ne peut être que personnel : c'est alors qu'intervient peu ou prou la dépression, cette « démocratisation de la mélancolie » (p. 99). D'ailleurs si on y réfléchis bien, n'est-ce pas pendant l'âge industriel que la littérature nous a livré les ouvrages de Baudelaire ?

Ainsi l'ouvrage navigue au gré d'une grande quantité de thèmes, traités avec intelligence et appuyés sur des références inhabituelles et vivifiantes pour notre formation intellectuelle et militante. La partie qui m'aura particulièrement marquée est la troisième et dernière, intitulée « Non-lieux (communs) ». L'auteur passe en effet en revue un grand nombre de lieux qui n'en sont pas : l'autoroute, l'aire d'autoroute, la chaîne hôtelière, le centre commercial et l'hypermarché, la rue piétonne et le village témoin. Ils traduisent un formatage de l'espace, un formatage des territoires, dans lesquels la classe moyenne s'identifie.

Sur le C.N.C., nous avions publié un article sur le centre commercial, nous en avons fait un sur la bagnole, sur les vacances, et nous pourrions en faire un sur les autoroutes... L'auteur brosse avec une plume de qualité l'univers autoroutier, de l'autoroute elle-même à l'aire d'autoroute qui porte si bien son nom : aire, c'est à dire un découpage de l'espace, comme la zone d'ailleurs. Ainsi l'auteur entame par un constat tout à fait exact et que je partage : « Les autoroutes et autres voies rapides ont une influence sur la transformation radicale de la géographie et de l'organisation de la société, une influence structurelle semblable à celle que joua le chemin de fer. Mais cette fois l'individuation, voire l'atomisation, sous la pression du principe organisationnel du flux tendu, colore la transformation géographique, sociale et historique d'une teinte particulière. […] il s'agit du triomphe de l'économique. L'espace est réduit de sorte que, désormais, l'unité de mesure n'est plus la distance, mais le temps. » Une nouvelle fois ce qui se dessine sous nos yeux c'est la société de la vitesse. L'autoroute donne le sentiment de la liberté, de pouvoir se déplacer librement alors qu'elle est au contraire conçue pour nous enfermer et nous rendre dépendant de ces propres « non-lieux » :les aires d'autoroute. Celle-ci est dépeinte comme « la quintessence du non-lieu » et elle en est « le parfait accomplissement » peut-on lire page 122. L'auteur passe au vitriol ce bubon qui enlaidit l'espace : « Confondant l'ici et l'ailleurs dans une même finalité, elle peut se trouver n'importe où, semblable à elle-même, et toujours en tout point similaire. Elle n'impose aucune découverte, ne dépayse jamais. Elle est une toilette publique entourée de produits consommables ».

Soyons honnête, seule notre obsession du temps nous invite à emprunter les autoroutes et à boire en quatrième vitesse un café dégueulasse sur une aire de repos aseptisée pleine de touristes hagards et de routiers espagnols et polonais qui n'ont pas de temps à perdre. Nous n'avons rien à nous dire. Le voyage n'est plus une expérience où on découvre réellement notre pays en sillonnant ses petites routes, en s'arrêtant sur la place du village, pas loin de l'église pour boire un coup et discuter quelques minutes avec la patronne qui vous recommande une spécialité locale bien meilleure que le sandwich industriel au plastique et aux conservateurs de l'aire d'autoroute...

Mais malheureusement là aussi vous risquez d'évoluer dans deux autres non lieux communs : la rue piétonne qui « conduit de l'agence d'intérim aux marchands de rien, du bassin fleuri au parking payant, de la brasserie tenue par un couple aigri à la maison de la presse. » (p. 136), et le village témoin car « de plus en plus de villages sont transformés en musées des arts et traditions populaires et ne s'animent qu'à certaines périodes de l'année, principalement l'été. […] Le mythe d'un âge d'or d'une ruralité heureuse et industrieuse est ainsi reconstitué[...]» (p. 141). Cette partie sur les non-lieux, vous vous en rendrez compte, dépeint un mode artificiel même dans ce qu'il peut avoir d'authentique selon nos représentations.

Même la nature est aujourd'hui bien souvent artificielle, c'est un produit de l'action humaine y compris lorsqu'elle est protégée. Le touriste « vert » se déplace d'un village témoin à l'autre en sillonnant des chemins de « campagne » balisés, qui passent par des « point d'intérêts » d'où l'on peut parfois admirer la vue. La nature n'est plus un lieu de vie mais un lieu de loisir. Et il faut savamment délimiter les parcs « naturels » que l'aménageur a bien voulu octroyer à la vie « sauvage » des autres zones et territoires, qui auront eux aussi des fonctions déterminées : habitat, commerce, infrastructures de transport, etc.... Et lorsque l'imprévu survient : le loup, l'ours, le requin, sortant du territoire, de la « réserve » qu'on leur a attribué, c'est l'univers des classes moyennes, de l'homo œconomicuset de festivus festivus qui bascule.

On retrouve cela dans la mentalité états-unienne qui se délecte des films catastrophes autour des phénomènes naturels apparaissant comme des « imprévus », ou encore dans la colère de l'automobiliste de classe moyenne qui ne comprend toujours pas qu'il puisse y avoir de la neige l'hiver, qui l'emmerde pour aller bosser, et qui estime que dans une société comme la notre on se « doit » de mettre tous les moyens en œuvre pour ne surtout pas entraver le flux routier. Le pire étant le touriste qui se rend en vacances au ski et qui s'énerve d'être bloqué dans la montagne ; lui qui a patiemment « économisé » pour se payer une semaine « d'éclate totale » dans une station de ski et qui ne supporte pas le moindre « retard » qui l'empêche de « profiter »... Je pourrais poursuivre mes digressions tellement l'ouvrage est source d'inspiration.

Au final, ce cauchemar pavillonnaire relate peu une prison dorée ou une « réalité fictive » à l'instar du Truman Show, une sorte de dystopie encouragée par l'américanisation et son corollaire : la société de consommation, à grand renfort de propagande médiatique. « Il s'agit d'une civilisation au sein de laquelle l'individu, quelle que soit la réalité de sa condition sociale, est appelé à construire sa vie en fonction de son mode de consommation. Ainsi, il devient lui-même une marchandise, consumé par un rêve fabriqué hors de lui. Et à force d'addiction, il finit par se convaincre qu'il en est l'auteur. Une civilisation de l'aliénation désirée, en somme. Un modèle auquel chacun se réfère. La voie royale vers le bonheur, comme le seraient, a priori, le progrès et la technologie. » Ce livre est une vraie plongée dans la face cachée de notre société et des classes moyennes, c'est un ouvrage incontournable, qui oblige à se remettre en question, à décoloniser notre imaginaire et qui invite à modifier notre mode de vie et à lutter pour qu'un autre monde soit possible.

Jean / C.N.C

-

-

CMRDS 2015 : INSCRIVEZ-VOUS

Après la réussite du week-end pour la fête de Jeanne d’Arc, contribuez à la réussite de ce CMRDS...

-

Conférence d’Alain Soral et Jacob Cohen à Marseille.

Conférence d’Alain Soral et Jacob Cohen à… par ERTVAlain Soral et Jacob Cohen étaient à Marseille le 26 avril 2015 pour une conférence sur le thème de la réconciliation nationale. Sans l’imam Abdelfattah Rahhaoui, qui s’est désisté.

-

Vae Victis - Le retour du Croisé - Vae Victis

-

TVL : Pour Arnaud Upinsky, l'énigme du Saint Suaire est indiscutablement résolu

-

C’est la République qui a besoin du peuple et non l’inverse

Les Français doivent remonter le fleuve de leur histoire : le seul souvenir d’un Bayard ou d’un Saint Louis pulvérisera irrémédiablement la légitimité des usurpateurs.

La guerre aux peuples est déclarée. Des bas-fonds des réseaux mafieux aux élites affidées de Wall Street, un seul mot d’ordre : tous les hommes sont des immigrés.

De fait – et cela est conforme à l’histoire du monde -, avant d’être esclave, on est généralement immigré (populations vaincues ou razziées). Pour fabriquer des immigrés, il convient de liquider les identités collectives : les esclaves de Cosmopolis ont un destin d’épaves narcissiques.

Une caste d’apparatchiks issue des incubateurs élitaires anglo-saxons se charge de la besogne avec entrain. Sa feuille de route : maintenir l’illusion démocratique, surveiller les masses, punir les déviants.

-

Vae Victis - De près comme de loin - Vae Victis

-

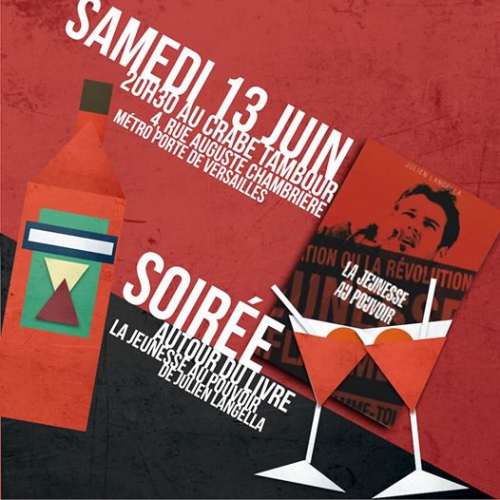

Conférence à Paris: "La jeunesse au pouvoir" de Julien Langella (13/06/15)