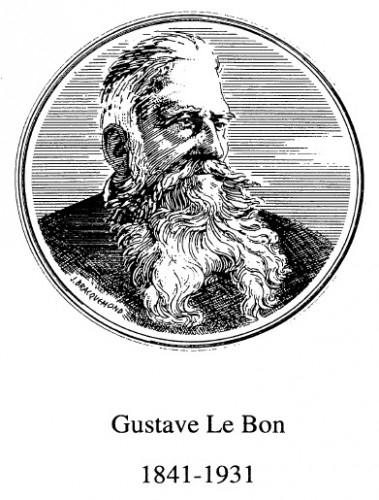

Les idées politiques de Gustave Le Bon

par Ange SAMPIERU

Source/Recension : Les idées politiques de Gustave Le Bon, Catherine Rouvier (PUF, 1986) par Ange Sampieru, revue Vouloir n°35/36 (janv. 1987).

Né en 1841, mort en 1931, le docteur Gustave Le Bon est resté célèbre dans l'histoire des idées contemporaines pour son ouvrage historique, La psychologie des foules, paru en 1895. Pourtant, en dépit de plusieurs décennies de gloire, que Catherine Rouvier situe entre 1910 (date de la plus grande diffusion de son ouvrage) et 1931, année de sa mort, il erre depuis maintenant 50 ans dans un pénible purgatoire. Cette éclipse apparaît, au regard de la notoriété de Le Bon, comme un sujet d'étonnement. L’influence de Le Bon ne fut pas seulement nationale et française. Son livre fut lu, loué et utilisé dans de nombreux pays étrangers. Aux États-Unis, par ex., où le Président Théodore Roosevelt déclarait que l’ouvrage majeur de Gustave Le Bon était un de ses livres de chevet. Dans d'autres pays, le succès fut également assuré : en Russie, où la traduction fut assurée par le Grand-Duc Constantin, directeur des écoles militaires ; au Japon et en Égypte aussi, des intellectuels et des militaires s'y intéressent avec assiduité. Cette présence significative de Gustave Le Bon dans le monde entier ne lui évita pourtant pas la fermeture des portes des principales institutions académiques françaises, notamment celles du monde universitaire, de l'Institut et du Collège de France.

Lire la suite