culture et histoire - Page 426

-

Point de vue n°21 - La lutte des classes

-

Evola, une éthique chevaleresque au service de l’Europe 4/6

Le cas de la France est à cet égard frappant. Evola a très justement noté que, dans sa volonté de s’affranchir de l’autorité du pape et de l’empereur, le pouvoir royal s’est en France coupé de tout principe spirituel supérieur. Mais il n’en est pas moins vrai que c’est aussi la France qui constitue le modèle le plus achevé d’une création de la nation par l’État. Or, c’est aussi le pays où l’autorité souveraine de l’État, définie depuis Jean Bodin comme indivisible et inaliénable, a le plus appauvri l’organicité sociale et détruit les autonomies locales, tandis que les libertés locales ont toujours été mieux préservées là où c’est au contraire le peuple ou la nation qui ont créé l’État.

-

Récit national ou récits nationaux?

-

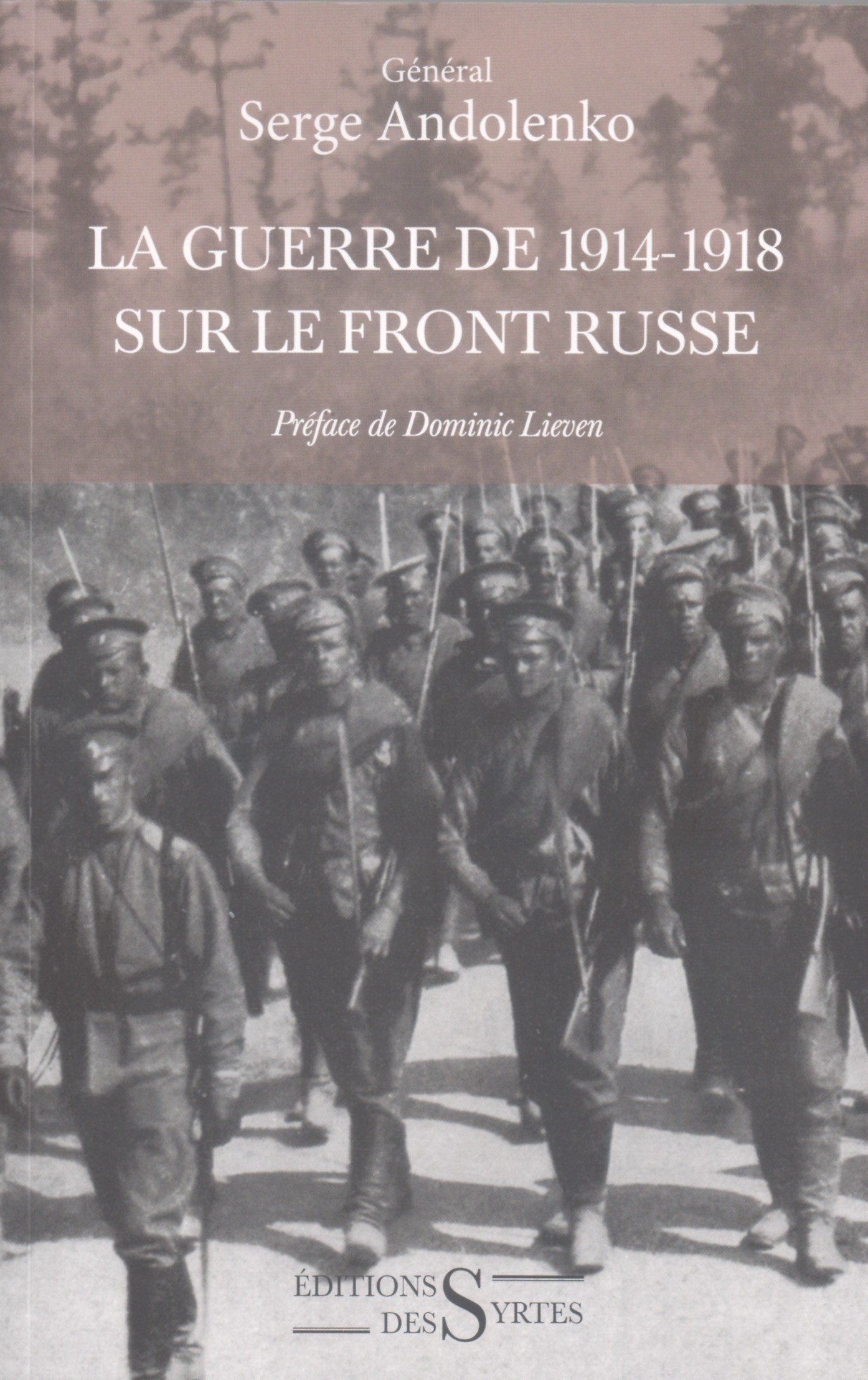

La Guerre de 1914-1918 sur le front russe (Général Serge Andolenko)

Le Général Serge Andolenko (1907-1973) est un militaire français d’origine russe. Il servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre d’Algérie.

Aux yeux du grand public, le front russe de la Grande Guerre demeure une « guerre oubliée ». Cela s’explique par le fait que la Russie fut le seul des protagonistes du conflit à s’enfermer dans le mutisme sur la question de la guerre, et ce depuis la fin du conflit en 1918 jusqu’à la chute du communisme en 1991. Aucun mémorial rendant hommage aux deux millions de sujets du Tsar tombés au combat ne vit le jour en URSS. Et presque tout ce qui a été publié par les auteurs européens sur la guerre russe est farci d’erreurs grossières.

-

Evola, une éthique chevaleresque au service de l’Europe 3/6

État : de la force à la forme

Plus encore qu’un théoricien de l’État, J. Evola en est avant tout un partisan résolu. Rejetant toutes les doctrines classiques qui font de l’État la forme organisée de la nation, le produit de la société ou la création du peuple, il affirme et réaffirme sans cesse que c’est au contraire l’État qui doit fonder la nation, mettre le peuple en forme et créer la société. « Le peuple, la nation, écrit-il, n’existent qu’en tant qu’État, dans l’État et, dans une certaine mesure, grâce à l’État ». Bien entendu, cet État doit selon lui se fonder sur des principes supérieurs, spirituels et métaphysiques, car c’est seulement ainsi qu’il sera un « État vrai », un « État organique », non pas transcendant par lui-même, mais fondé sur la transcendance de son principe.

-

Qu’est-ce que le réalisme politique ?

Publié avec l’aimable autorisation de son auteur, ce texte constitue l’introduction au livre de D.N. Pavón, La loi de fer de l’oligarchie (Pourquoi le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple est un leurre). Il s’agit d’un texte important, à la fois leçon de science politique, par nature intemporelle, et réflexion indispensable au décryptage du réel en ces « temps de confusion » (Christophe Levalois). Le « pouvoir » n’est jamais là où il prétend être, mais il repose toujours sur les mêmes invariants – notamment sur une élite, à la fois minorité agissante et avant-garde politique dont il s’agit simplement de s’assurer qu’elle représente et défende le peuple dont elle a la charge, et auquel elle entend imposer un destin.

Sourcé et documenté, mais en même temps décapant, sans concessions et affranchi de tous les conventionnalismes, ce livre atypique sort résolument des sentiers battus de l’histoire des idées politiques. Son auteur, Dalmacio Negro Pavón, politologue renommé dans le monde hispanique, est au nombre de ceux qui incarnent le mieux la tradition académique européenne, celle d’une époque où le politiquement correct n’avait pas encore fait ses ravages, et où la majorité des universitaires adhéraient avec conviction – et non par opportunisme comme si souvent aujourd’hui – aux valeurs scientifiques de rigueur, de probité et d’intégrité. Que nous dit-il ? Résumons-le en puisant largement dans ses analyses, ses propos et ses termes.

-

Contrairement aux idées reçues le Moyen-Age savait très bien que la Terre était ronde

[…]

[…]Pour Violaine Giacomotto-Charra et Sylvie Nony, auteures de La Terre plate. Généalogie d’une idée fausse (Belles lettres, 2021), le mythe de la Terre plate en cache un autre, beaucoup moins discuté et pourtant tout aussi puissant : le mythe de la croyance médiévale en la Terre plate.

-

Marie-Antoinette, la reine martyre (1755-1793)

Peu de personnages de l’histoire de France ont suscité autant de passions que Marie-Antoinette, dont la vie, commencée dans les palais viennois, s’est tragiquement achevée dans la boue fangeuse du Paris révolutionnaire.

Princesse jugée tout à la fois frivole et manipulatrice par ses détracteurs, martyre injustement décriée aux yeux de ses partisans, elle est même devenue une sorte d’« icône universelle », une femme libérée et incomprise, à mi-chemin entre Sissi et Antigone. Un temps adulée par ses sujets avant d’être l’objet de toutes les avanies, elle semble surtout avoir été un pur produit de son milieu, une jeune ingénue imprudente, certainement coquette, et sans grande intelligence politique. Mais quels qu’aient pu être ses défauts ou ses faiblesses, tous s’accordent aujourd’hui à reconnaître qu’ils ne pesaient pas lourds dans la balance, comparés à ses malheurs et à son courage dans l’adversité.

-

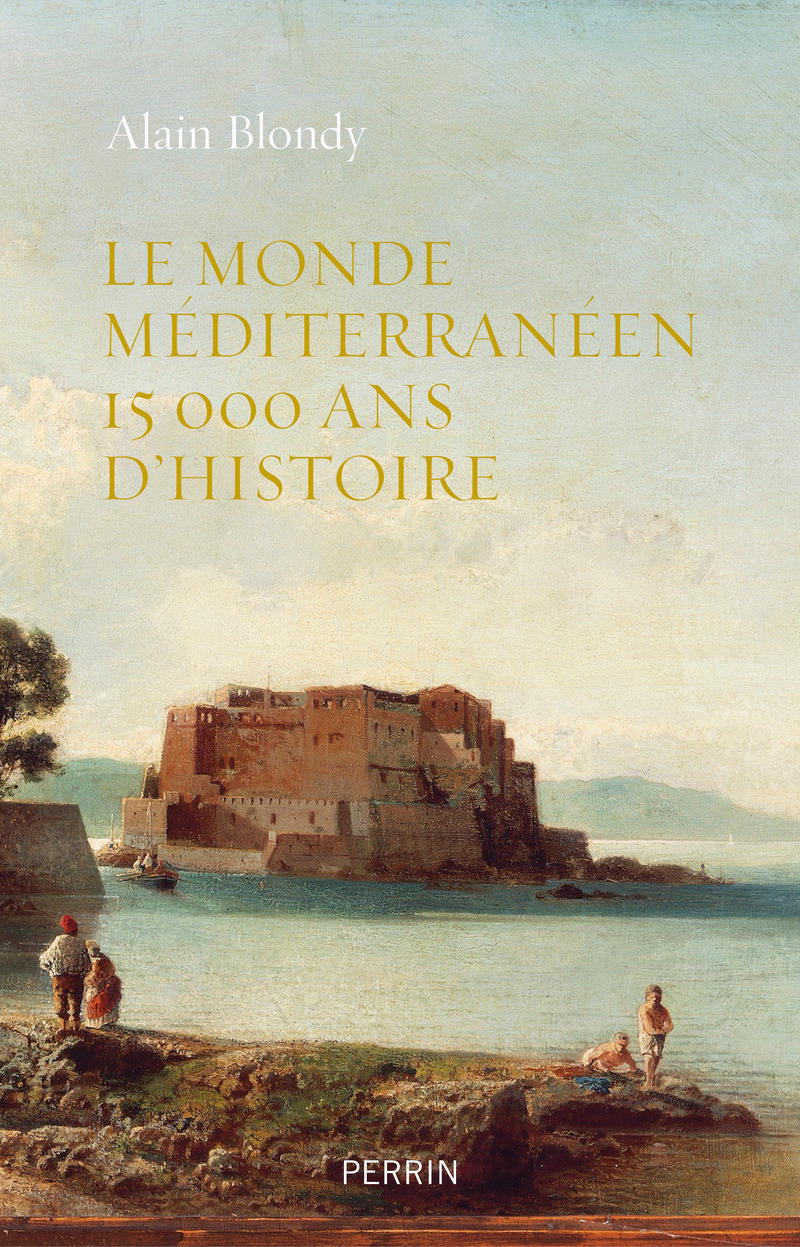

Le monde méditerranéen : 15.000 ans d’histoire (Alain Blondy)

Alain Blondy, professeur émérite à la Sorbonne, a également enseigné à l’université de Malte et il est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes actuels de l’histoire du monde méditerranéen, sujet de plusieurs de ses ouvrages.

-

Gilles de Rais, psychopathe, tueur en série ou sorcier ?