Bruno Gollnisch reçoit Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, pour ses trois ouvrages sur le mondialisme, ainsi que Pierre-Antoine Plaquevent, dirigeant du think tank « Strategika » et auteur de « Soros et la société ouverte – Métapolitique du globalisme ». Un débat pour comprendre les origines de l’idéologie mondialiste et ses répercussions sur nos sociétés modernes.

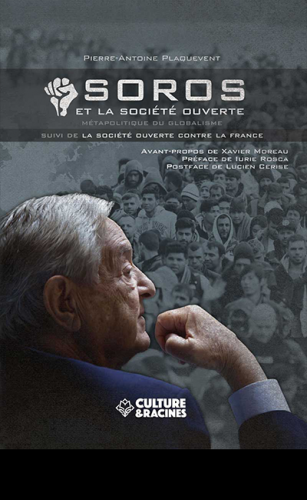

Pierre-Antoine Plaquevent : Soros et la société ouverte, Métapolitique du Globalisme (édition augmentée)

Pierre-Antoine Plaquevent : Soros et la société ouverte, Métapolitique du Globalisme (édition augmentée)