culture et histoire - Page 525

-

Bertrand Renouvin : De Gaulle et la Résistance (colloque - Hommage au Général de Gaulle)

-

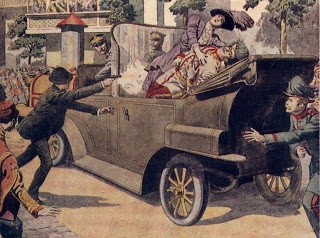

L'attentat de Sarajevo

Le 28 juin 1914, lors d'une visite à Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l'empire austro-hongrois, est victime d'un attentat meurtrier perpétré par "la Main Noire", une société secrète liée au gouvernement du Royaume de Serbie.L'Autriche Hongrie accuse la Serbie mais c'est l'ensemble de l'Europe qui, par le jeu des alliances aux deux pays, s'engage alors dans une escalade de réactions de plus en plus violentes qui aboutissent le 1er août 1914 au déclenchement du conflit le plus meurtrier de l'Histoire. Ce conflit marque le début historique du XX° siècle.

Le 28 juin 1914, lors d'une visite à Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l'empire austro-hongrois, est victime d'un attentat meurtrier perpétré par "la Main Noire", une société secrète liée au gouvernement du Royaume de Serbie.L'Autriche Hongrie accuse la Serbie mais c'est l'ensemble de l'Europe qui, par le jeu des alliances aux deux pays, s'engage alors dans une escalade de réactions de plus en plus violentes qui aboutissent le 1er août 1914 au déclenchement du conflit le plus meurtrier de l'Histoire. Ce conflit marque le début historique du XX° siècle. -

Ecriture et Pouvoir dans la France moderne

-

La Varende, artisan des lettres

Terrien et passion de mer, normand et breton, enthousiaste et mélancolique : Jean de la Varende fut tout cela à la fois.

Est-il nécessaire de présenter Jean de la Varende (1887-1959) ? De nombreuses études lui ont été consacrées l’on songe à Marie-Madeleine Martin (La Varende et moi, 1946), Anne Brassié (La Varende. Pour Dieu et le roi, 1993), Anne Bernet (La geste chouanne de Monsieur de La Varende, 1997) ou Jean Mabire (La Varende entre nous, 1999). Qu’y a-t-il de neuf ? Beaucoup de choses. À commencer par de très fréquentes rééditions chez Via Romana. Moteur de cette dynamique, l'association Présence de La Varende, présidée par Patrick Delon. Ce dernier publie un ouvrage singulier mêlant biographie, aphorismes et évocation de l’actualité de La Varende. Car plus que jamais, le châtelain de Bonneville a quelque chose à nous dire.

-

LA FRONDE, RÉVOLTE BAROQUE

Dans la nuit du 5 janvier 1649, en pleine Fronde, la Cour quitte précipitamment Paris insurgé pour Saint-Germain. Le jeune Louis XIV, âgé de dix ans, perçoit la panique chez les adultes. C’est ce souvenir, dit-on, qui l’incitera plus tard à imposer son autorité. La première Fronde, née de l’affrontement entre Mazarin et les magistrats, s’achèvera par la paix de Rueil (mars 1649).

-

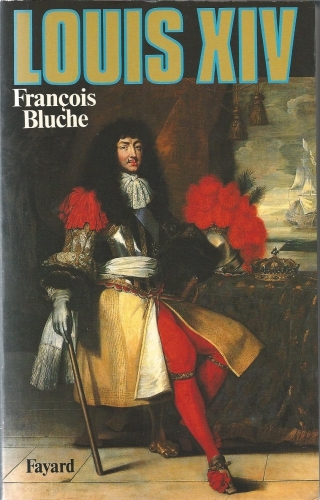

GRANDS TEXTES (36) : La "Monarchie absolue", c'est la monarchie parfaite, par François Bluche

Voici un très court extrait (moins de trois pages, les 185, 186 et 187) d'un très gros ouvrage : le magnifique Louis XIV de François Bluche, ouvrage en tous points remarquable, et qui ne mérite que des éloges.

On peut dire de ce livre magistral - paru le 3 septembre 1986 - qu'il constitue une Somme, sur le règne du Grand roi, un peu comme l'on parle de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin.

-

Une découverte change le récit de l’humanité

En 2012, des chercheurs russes ont découvert un mammouth mort il y a 45 000 ans dans la région centre de la Sibérie arctique. Après analyse du squelette, ils ont constaté que les humains étaient présents dans cet endroit bien plus tôt qu’il ne le pensait.

Le mammouth découvert en 2012. Suite à la découverte d’un squelette de mammouth dans l’Arctique, des scientifiques russes ont découvert que les humains étaient présents dans cette région il y a 45 000 ans, soit 10 000 ans plus tôt qu’on ne le pensait.

-

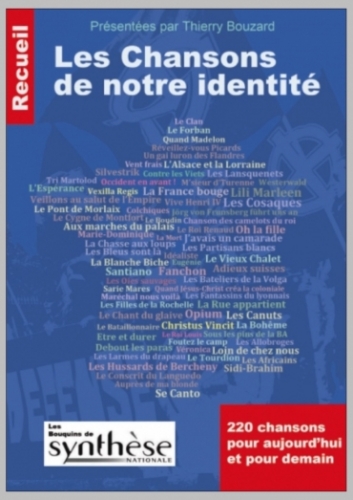

Sortie en début de semaine prochaine d'un nouveau hors-série du quotidien Présent consacré à la musique identitaire...

Pour en savoir plus cliquez ici

-

Le génocide amérindien au Canada : des dizaines de milliers d’enfants tués par l’Eglise

C’est encore un autre fichier de l’histoire interdite, une autre leçon, que vous n’apprendrez jamais à l’école soit celle du génocide canadien des enfants des Premières nations.Les dossiers de la mort de dizaines de milliers d’enfants des Premières nations qui sont morts pendant la période de résidence « écoles » [c.-à-dire camps d’extermination] qui opéraient au Canada, ont été remis à la Commission Vérité et Réconciliation.Plusieurs gouvernements provinciaux ont abandonné les dossiers à la commission, qui va maintenant recouper les informations avec des listes d’élèves pour déterminer qui, parmi les enfants sont morts tandis que dans le soin de l’église-run « écoles » et où ils pourraient être enterrés. -

La Villa Bonaparte: art, histoire & diplomatie