entretiens et videos - Page 634

-

Notre vision de l'écologie [Rentrée AF Toulouse]

-

Zoom – Patrick Edery : La technocratie s’en prend à la Pologne

Directeur général de Partenaire Europe, société de conseil en développement international, Patrick Edery vit depuis 20 ans en Pologne, pays dont il est le meilleur spécialiste français. Exemples effarants à l’appui, il met en garde contre l’analyse qu’offre la plupart des médias sur la situation politique en Pologne. Un travail de réinformation simplement nécessaire.

-

Le meeting politique de la 12e Journée de Synthèse nationale

Roland Hélie, Directeur de Synthèse nationale

Jean-Paul Chayrigues de Olmetta

-

Discours de Marine Le Pen à Cublac

-

Merkel pédale dans la choucroute – Journal du lundi 15 octobre 2018

Union Européenne / Merkel pédale dans la choucroute

C’est un revers sans précédent pour les alliés de la chancelière allemande. En Bavière, la CSU a perdu plus de 12 points pour atteindre péniblement les 37 %… Le plus mauvais score depuis 1950. L’AfD, de son côté, fait son entrée au Parlement régional.Union Européenne / Brexit au point mort

Société / Voiles islamiques : retour en force

Social / Force ouvrière : le syndicat big brother

Déjà dans le creux de la vague, c’est un nouveau coup dur pour le syndicalisme français. Les révélations de fichage des cadres de Force Ouvrière plongent le syndicat de Pascal Pavageau au fond du trou…Serveur TVL

Lien dailymotion

https://www.tvlibertes.com/2018/10/15/26257/merkel-choucroute-journal-lundi-15-octobre-2018 -

J'AVAIS TORT! Vive le progrès, les migrants et la république en marche.

Lien permanent Catégories : actualité, anti-national, entretiens et videos, immigration, lobby 0 commentaire -

À 3 jours de la réunion de dimanche de Synthèse nationale, Riposte laïque donne la parole à Roland Hélie

Source cliquez ici

Comment passer à côté du jovial et sympathique Roland Hélie, qui va organiser ce dimanche une journée sur le thème « Ne laissons pas mourir la France »…

Riposte Laïque : Vous fêterez ce dimanche 14 octobre, à Rungis, le 12e anniversaire de Synthèse nationale, dont vous êtes le fondateur, et le président. Pouvez-vous nous rappeler le concept de votre association ?

Roland Hélie : Effectivement, la revue Synthèse nationale a été créée en 2006, il y a déjà 12 ans.

À l’époque, l’objectif était simple. Nous pensions, quelques amis et moi-même, qu’il fallait introduire un nouvel état d’esprit au sein de la famille « nationale ». Nous devions en finir avec ce climat difficile qui régnait entre les différentes formations de la droite nationaliste et identitaire (j’emploie le mot « droite » afin de simplifier les choses, mais cette démarche devait aller bien au-delà, vous le savez mon cher Pierre) qui stérilisait chacune d’entre elles.

Pour cela, nous avons, dans un premier temps, créé la revue ouverte aux différente sensibilités de la famille nationale, puis nous avons organisé les journées annuelles de Synthèse nationale au cours desquelles de nombreux responsables de formations, allant de Civitas à Riposte laïque en passant par Terre et peuple ou le Parti de la France, sont venus s’exprimer. La 12e édition aura lieu dimanche prochain, 14 octobre, à Rungis (*).

Synthèse nationale c’est, en quelque sorte, le carrefour de toutes les forces nationales, identitaires, anti-mondialistes et non conformistes.

Riposte Laïque : Et en dehors d’une journée annuelle, quelles sont vos autres activités ?

Roland Hélie : Depuis 2012, nous avons monté une maison d’édition, Les Bouquins de Synthèse nationale, qui vient de publier son 40e ouvrage, Pour une troisième voie solidariste de Georges Feltin-Tracol. Nous publions aussi deux autres revues, Les Cahiers d’Histoire du nationalisme, le n° 14 est sorti cet été et il est consacré à l’Anglais Oswald Mosley, et, dans un tout autre domaine, la revue Confrontation, dirigée par Jean-François Touzé, qui traite des problèmes liés à l’immigration et à l’islamisation de la France et de l’Europe (**).

Outre nos journées régionales de Lille, nous organisons aussi des conférences, tant à Paris qu’en province, sur différents thèmes. Par exemple, depuis quelques mois, nous menons une campagne contre l’implantation des éoliennes en France. Nous avons édité sur ce sujet, un livre, Éoliennes un scandale d’État, que nous devons à Alban d’Arguin et qui est maintenant une référence pour ceux qui s’engagent dans ce combat. Pour nous, l’implantation des éoliennes, aussi inutiles que nuisibles et coûteuses, relève de la volonté des mondialistes de détruire les identités en saccageant la nature et la beauté de chaque pays.

Riposte Laïque : Vous avez choisi, cette année, comme thème « Ne laissons pas mourir la France ». La situation vous paraît donc plus grave que l’an passé ?

Roland Hélie : Cela ne semble pas s’arranger. De toute façon, il n’y avait rien à attendre de Macron car, depuis le début, nous savions qu’il n’était que la roue de secours du Système aux abois après les catastrophiques quinquennats de Sarkozy et de Hollande.

Pour en revenir au thème de la journée de Synthèse nationale, aujourd’hui, le choix est simple. Soit on se soumet à la volonté ultra-libérale de détruire les identités au profit d’un monde globalisé dans lequel les humains ne seraient plus que des consommateurs formatés, dociles et interchangeables, soit on le refuse. Si c’est le cas, si on ne veut donc pas laisser mourir la France, avec tout ce que cela représente, il faut venir nombreux le dimanche 14 octobre à Rungis.

Riposte Laïque : Comment se passera cette journée, et qui y interviendra ?

Roland Hélie : Le moment fort sera bien sûr le meeting politique en milieu d’après-midi au cours duquel prendront la parole des personnalités aussi différentes que Pierre Vial, de Terre et peuple, Alain Escada, de Civitas, Richard Roudier, de la Ligue du Midi, Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, président des Amis de Synthèse nationale, Massimo Magliaro, ancien responsable du Mouvement social italien, Roger Holeindre que l’on ne présente plus, Carl Lang, président du Parti de la France, et Jean-Marie Le Pen qui devrait, à cette occasion, prononcer un discours important sur l’avenir de la Droite nationale dans la perspective des élections européennes de l’an prochain.

Auparavant, la journée se divisera en plusieurs parties. Le matin, elle débutera par un forum consacré aux initiatives nationalistes et identitaires au cours duquel interviendront des responsables de mouvements militants comme la Dissidence française de Vincent Vauclin, le Bastion social, le Projet Lansquenet de Gabriele Adinolfi, ainsi que des militants syndicalistes comme Gérard Orget, président du CIDUNATI francilien. Nous recevrons aussi à ce forum Juan Antonio Lopez Larrea, responsable phalangiste de Barcelone, qui s’est engagé pour défendre, l’an passé, l’unité de l’Espagne menacée par le séparatisme catalan.

En début d’après-midi, un second forum portera sur la réinformation avec Arnaud Raffard de Brienne, Philippe Randa, que les lecteurs de Présent connaissent bien, Jean-François Touzé, directeur de la revue Confrontation, Arnaud Menu, ancien directeur de Radio Libertés, Jean-Claude Rolinat, écrivain qui vient d’écrire un nouveau livre « La bombe africaine » (Éditions Dualpha). Une partie de ce forum sera aussi consacrée à « l’affaire Méric » où, avec Serge Ayoub et Aristide Leucate qui a couvert le procès pour Présent, nous essayerons de remettre les pendules à l’heure…

Riposte Laïque : Pourquoi choisir Rungis, vous n’avez pas de solutions, à Paris ?

Roland Hélie : Dans un premier temps, jusqu’en 2012, nous organisions ces journées à Paris. Et en 2013 il y a eu ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Méric » dont j’ai eu l’occasion de parler récemment dans les colonnes de Riposte laïque. À la suite de celle-ci les idiots utiles du Système, les « antifas », se sont déchaînés contre les nationalistes et pas seulement de manière frontale mais aussi de manière sournoise en intimidant les directeurs de salles (les vitres de la salle où nous devions tenir cette année-là notre réunion ont été brisées et les murs recouverts de grafittis quelques jours avant). Nous avons donc été obligés de trouver une solution de rechange et, il faut le dire, c’est grâce à Pierre Vial et à Terre et peuple, qui organisent depuis longtemps leurs réunions dans cet endroit, que nous nous sommes retrouvés à l’Espace Jean Monnet à Rungis.

Depuis, plusieurs organisations patriotiques nous ont emboîté le pas…

Riposte Laïque : Je présume que vous allez expliquer à nos lecteurs comment faire pour s’y rendre, et espérant qu’il reste des places disponibles…

Roland Hélie : Simple ! En voiture il suffit de se rendre à Rungis dans le Parc d’affaire ICAD et là l’Espace Jean Monnet est bien indiqué. De plus il y a deux grands parkings. En RER, Ligne C2, Train Mona, station Rungis La Fraternelle à 300 m de l’Espace Jean Monnet. En tramway Ligne T7, départ de la station de métro Villejuif Louis Aragon, arrêt La Fraternelle.

Riposte Laïque : Vous avez d’autres projets, après le 14 octobre ?

Roland Hélie : Continuer le combat pour que la Droite nationale se ressaisisse et qu’elle redevienne une force crédible capable de mettre fin au processus criminel contre notre nation et contre notre civilisation. Ce ne sont pas les exemples qui manquent en Europe…

Riposte Laïque : Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Roland ?

Roland Hélie : Les lecteurs et les militants de Riposte laïque, dont je salue ici le juste combat, sont tous les bienvenus dimanche prochain 14 octobre à la 12eJournée de Synthèse nationale à Rungis.

Propos recueillis par Pierre Cassen

(*) 12e Journée nationaliste et identitaire organisée par la revue Synthèse nationale, dimanche 14 octobre 2018, Espace Jean-Monnet 47 rue des Solets à Rungis (Val-de-Marne), station RER et Tramway Rungis-La Fraternelle, vaste parking, restauration sur place, bar, concerts et animations, près de 80 stands, de 11 h à 18 h 30, billet entrée 10 €.

(**) consultez le site Synthèse éditions cliquez là

Réaction de l'intéressé : Merci Cher Pierre pour une si aimable présentation. Roland Hélie

-

Zoom – Roland Hélie, le radical !

Roland Hélie, 45 ans de militantisme au service d’une idée : rassembler une droite nationale et identitaire. Une droite radicale qu’il réunit pour la 12ème année consécutive lors de la journée du 14 octobre à Rungis près de Paris.

https://www.tvlibertes.com/2018/10/10/26171/roland-helie-radical

-

Zoom – Claude Meunier-Berthelot dénonce les mensonges de J-M Blanquer

Juriste ayant réalisé toute sa carrière dans l’Education nationale, Claude Meunier-Berthelot lance un pavé dans la mare avec Blanquer ce “monstre froid” – Remède de cheval contre la Blanquer-mania. Un ouvrage à contre-courant qui révèle la stratégie du ministre de la rue de Grenelle. Une stratégie emprunte de mensonges et de faux-semblants.

-

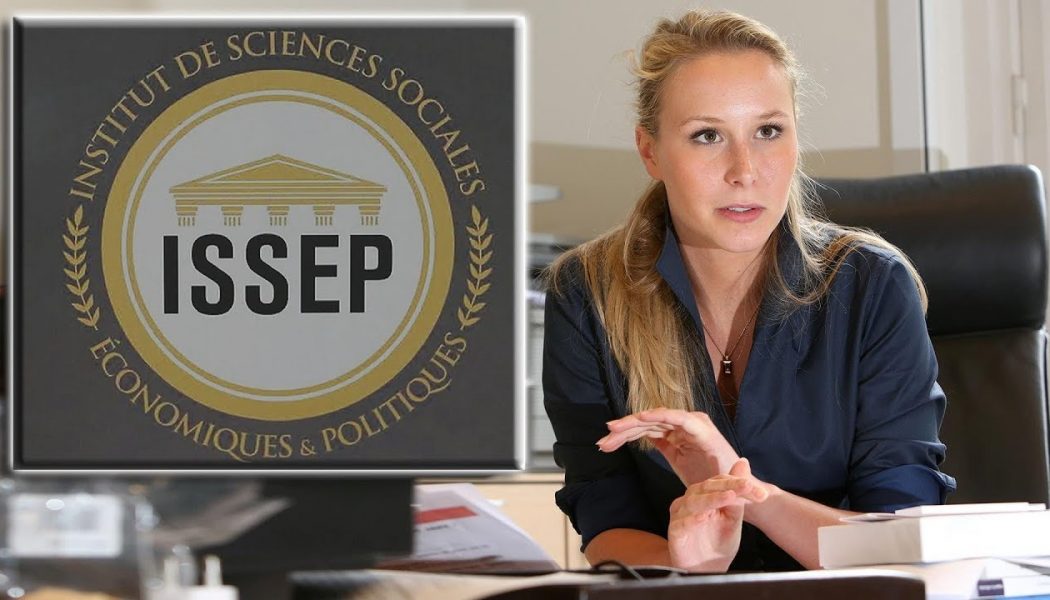

ISSEP : questions à Marion Maréchal

A l’occasion de la première rentrée de l’ISSEP, Marion Maréchal a accepté de répondre aux questions du Salon beige :

A l’occasion de la première rentrée de l’ISSEP, Marion Maréchal a accepté de répondre aux questions du Salon beige :Qu’est-ce qui distingue l’ISSEP d’une autre école de commerce?

L’ISSEP est avant tout une école supérieure privée de sciences politiques qui a l’originalité de proposer des cours de management en complément. Nous allions les savoirs des affaires publiques et les connaissances fondamentales du monde entrepreneurial en vue de former de futurs dirigeants aptes à travailler en mode projet dans l’univers politique comme dans l’entreprise privé.

Nous n’adhérons pas à la vision utilitariste de l’éducation qui prédomine malheureusement dans de nombreuses grandes écoles. Celle-ci consiste à vendre uniquement des compétences “rentables” immédiatement exploitables et mesurables sur le marché du travail. Ces compétences sont évidemment indispensables mais prennent tout leur sens lorsqu’elles s’articulent avec un savoir-être. Nous poursuivons cet objectif à l’ISSEP: former la personne dans son entièreté.

Pour prendre un exemple emblématique, la culture générale est trop souvent considérée dans ces écoles comme un simple “bagage”, un “avoir” optionnel et non comme un préalable incontournable à la formation intellectuelle et morale de la personne. Pourtant la culture relève bien de l’ “être” et non de l””avoir”. C’est précisément à travers une culture générale solide que nous formerons des esprits critiques, libres et aptes au discernement mais aussi des personnes enracinées dans une culture et une histoire. Car voilà une autre originalité de l’ISSEP: nous souhaitons faire émerger une nouvelle génération de dirigeants patriotes, autrement dit attachés à la réussite, à l’indépendance et à l’intégrité de leur pays. Le “patriotisme” est un mot qui a disparu depuis longtemps des bancs des écoles chargées de la formation de nos futures élites. Celles-ci transmettent plus ou moins ouvertement tous les poncifs sur la mondialisation heureuse, le libéralisme débridé, la fin des frontières etc. Certaines vont même jusqu’à adhérer ouvertement à tous les délires contemporains de la théorie du genre à l’écriture inclusive.

L’ISSEP offre donc une véritable alternative éducative à tous les étudiants et parents qui n’en peuvent plus de ces écoles “moules à gaufre”.

Le management est un peu au gouvernement,des hommes ce que le “globish” est à la langue maternelle. Comment peut-on concilier management et enracinement?

Sur le terme avant tout, en dépit des apparences le terme management est un mot anglais d’origine française issu du vieux français mesnager. Voilà qui nous console un peu! Le management est la science de la direction des hommes ou plutôt l’art de la direction des hommes car il n’y a pas de règles mathématiques pour encadrer/commander/diriger des hommes et des femmes. Le management des business school classiques a son intérêt dans la transmission de certains outils, processus, indicateurs ou réflexes basiques qui peuvent faciliter l’encadrement d’équipe. Mais cette matière peut rapidement sembler insatisfaisante ou “vaseuse” ( d’autant plus si elle recoupe le fameux”coaching”! ) si elle n’est pas associée à une connaissance presque anthropologique des besoins et du fonctionnement humain. Le chef est avant tout celui qui fait grandir l’autre et lui permet de donner du sens à son travail. Par ailleurs, la capacité du vrai chef à porter une vision et à fixer de bons objectifs passe principalement par son esprit critique et de discernement. En matière de discernement, il ne peut y avoir meilleure formation que la culture générale et les Humanités. “La culture générale, c’est l’art du commandement” disait de Gaulle. Partant de ce pré-supposé sur la formation, comment concilier management et enracinement ? et bien tout simplement en formant des dirigeants/managers intégrés dans un territoire et une culture, qui n’ont pas l’argent comme seule clé de lecture de leur réussite et qui abordent l’environnement humain, les conditions sociales et la démarche écologique comme partie intégrante de leur projet professionnel et comme facteur clé de succès.

Combien avez-vous d’inscrits pour cette première promotion?

Formation continue et magistère compris nous sommes à une soixante d’élèves pour cette première année. Ce qui était dans nos objectifs. Nous nous donnons trois ans pour atteindre notre vitesse de croisière. Par ailleurs un deuxième cycle de formation continue ouvrira en janvier pour accueillir 50 étudiants supplémentaires. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

Comment envisagez-vous les débouchés pour les élèves qui seront passés par cette formation?

Nous ne vendons pas un diplôme mais bien une formation d’excellence et une insertion réussie dans la vie professionnelle. C’est pourquoi nous avons construit un réseau de chefs d’entreprise et de managers qui assurent un tutorat, garantissent les stages de nos étudiants et pourront offrir des opportunités professionnelles en sortie de cursus de magistère. Nous sommes dans un cadre parfaitement classique et plusieurs écoles supérieures privées de grande qualité en France proposent des diplômes non reconnus et intégrant parfaitement leurs étudiants dans la vie active. De plus en plus d’employeurs recherchent des personnalités en dehors des champs classiques.

Pour la formation continue, le programme se déroule un week-end par mois sur dix mois et repose sur quatre piliers: la direction des hommes, le management de projet, la communication et la culture générale autour de grands enjeux de société. Elle s’adresse à un public actif ou étudiant qui recherche des connaissances et des outils en vue d’un engagement politique ou métapolitique à venir. Les managers ou chefs d’entreprise peuvent également trouver des éléments à exploiter dans leur vie professionnelle.

Avez-vous pu trouver des partenariats avec d’autres établissements pour les diplômes?

Nous sommes actuellement en pourparler avec plusieurs établissements au sein de l’Union européenne et en dehors. Cela avance bien et je suis très optimiste sur notre capacité à construire la dimension internationale de l’ISSEP dès l’année prochaine. Il est très important pour nous de construire ces partenariats pour enrichir notre pédagogie et démontrer que l’ouverture sur le monde n’implique pas le détachement de son pays. Nous cherchons à construire un équilibre entre le local et le global dans un monde globalisé qui a besoin des forces nationales pour poser des limites.

Pour sa première rentrée, l’ISSEP accueille des élèves de magistère de management de projets et de sciences politiques. Envisagez-vous d’élargir la palette de vos formations, soit par d’autres thématiques, soit en développant des licences?

L’objectif à terme est de proposer aux étudiants l’ensemble de la formation initiale post-bac sur 5 ans ainsi que des formations en “e-learning” autrement dit des formations digitales et à distance. Si le succès attendu est au rendez-vous nous pourrons également imaginer l’ouverture d’autres magistères spécialisés ou des formations continues thématiques. Nous ne manquons ni d’idées, ni d’ambition et nous tablons sur la phrase géniale de Victor Hugo: “Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue”.