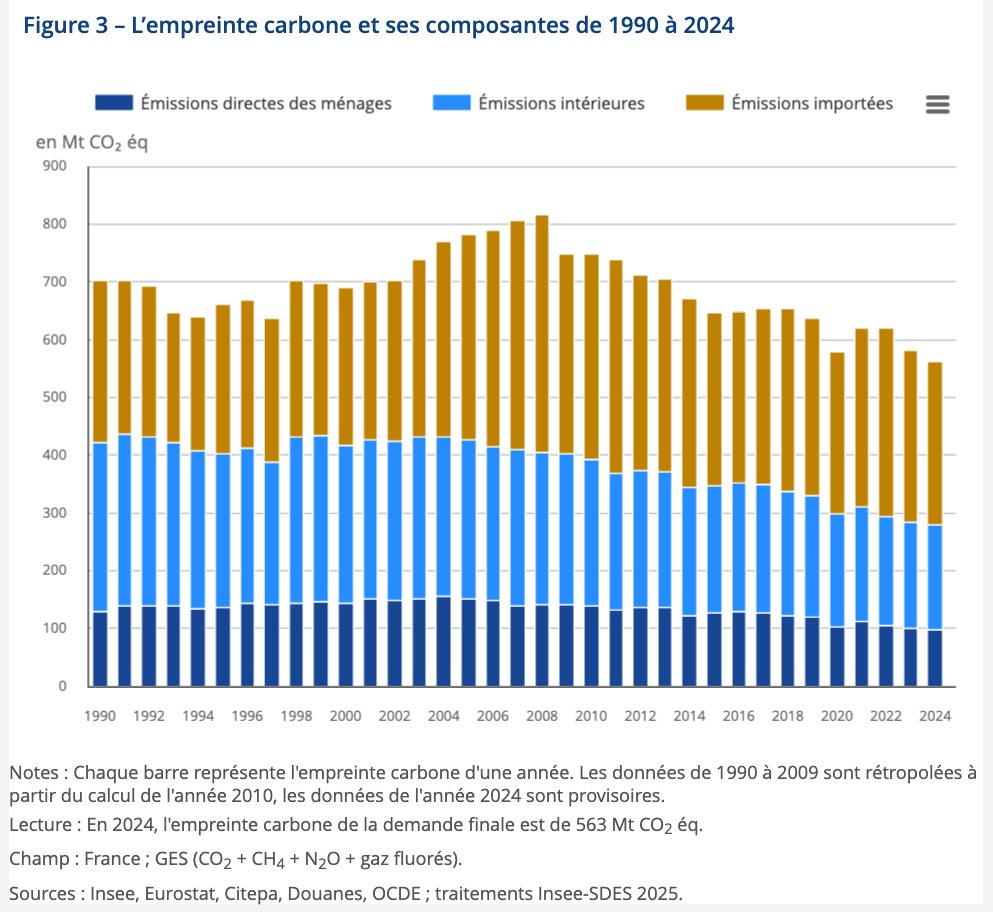

Les émissions importées représentaient 50 % de l’empreinte carbone française en 2024, contre 40 % en 1990 : la moitié de notre « progrès climatique » repose ainsi sur une externalisation de la pollution. Car si nos émissions baissent, c’est surtout parce que nous avons cessé de produire ce que nous consommons…

▶️ En 2024, la France aurait réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 0,9 % — une performance célébrée comme une preuve de vertu. Mais cette réussite repose sur une illusion d’optique comptable.

Les émissions “territoriales”, c’est-à-dire celles mesurées à l’intérieur de nos frontières, ont bien reculé : 404 millions de tonnes de CO₂ équivalent, soit 5,9 tonnes par habitant.

Mais si l’on tient compte de tout ce que nous consommons — les vêtements, les batteries, les smartphones … — l’empreinte carbone réelle grimpe à 563 millions de tonnes, soit 8,2 tonnes par habitant.

Et sur ce total, près de la moitié (50 %) des émissions sont désormais importées.

▶️ Ce que l’INSEE appelle pudiquement les « émissions importées » est en réalité le cœur du problème : la part invisible de notre confort moderne. Car ce que nous ne produisons plus, d’autres le produisent pour nous. Cela pollue davantage — mais ailleurs…

D’ailleurs les chiffres de l’INSEE le montrent crûment : un euro dépensé pour un produit importé émet près de cinq fois plus de CO₂ (543 g) qu’un euro produit en France (117 g).

Autrement dit, plus nous « verdissons » nos chaînes d’approvisionnement, plus nous les salissons ailleurs.

▶️ Le génie statistique européen consiste à confondre exportation des emplois et exportation des émissions.

Car dans la logique actuelle, chaque fermeture d’usine devient une bonne nouvelle climatique. Une aciérie française qui ferme ? C’est des millions de tonnes de CO₂ en moins… dans les comptes nationaux.

Autrement dit, la désindustrialisation est comptabilisée comme une victoire écologique. Ce n’est plus une défaite industrielle, mais une transition…

Cette comptabilité flatteuse permet de suivre nos progrès internes tout en ignorant totalement les effets de la mondialisation des chaînes de valeur.

Chaque règlement, chaque directive, chaque taxe carbone vient même aggraver le paradoxe : plus l’Europe punit ses industriels, plus elle pousse la production vers des pays moins vertueux.

Et comme ces émissions déplacées ne sont plus « à nous », le miracle statistique s’accomplit…