culture et histoire - Page 1118

-

Le Journal du Chaos de cette semaine

-

La Grande guerre en couleur 5 Chaos sur le front de l'Est

-

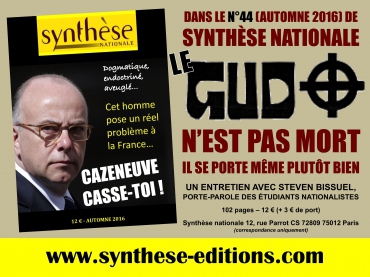

Dans le nouveau numéro (n°44, sortie mardi prochain) de Synthèse nationale : un entretien avec Steven Bissuel, porte parole du GUD

-

Patrick Buisson en conférence chez Robert Ménard à Béziers

Patrick Buisson donnera une conférence à Béziers le mercredi 16 novembre prochain à l’invitation de Robert Ménard, le maire de la ville, dans le cadre de « Béziers libère la parole ». Un événement d’autant plus important que ce sera la première conférence publique de l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et auteur de La Cause du peuple (éd. Perrin), d’ordinaire rétif à cet exercice.

-

I MEDIA S03E38 France Télévisions : De plus en plus chère et de moins en moins d’audiences

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, lobby, magouille et compagnie 0 commentaire -

19 novembre : forum de la dissidence

-

Quand la démographie est aussi politique : le cas de la France dans l'histoire.

La démographie est aussi politique, et l'histoire même de notre pays le démontre à l'envi : je m'en suis rendu compte il y a quelques années déjà lorsque je travaillais un cours de Seconde qui évoquait la transition démographique en Europe. En effet, le cas français est, comme souvent, plutôt original et l'explication en est éminemment politique...

La France est effectivement le premier pays à entamer sa transition démographique sur le continent européen : comme d'autres, pourtant, elle a connu le radoucissement climatique après les sinistres premières années du XVIIIe siècle qui étaient aussi les dernières du règne de Louis XIV, ce roi-soleil d'un royaume qui en manqua parfois... Elle a aussi connu les progrès médicaux, l'amélioration des techniques agricoles, etc. Mais il y avait plus encore : la France était une Monarchie absolue, et son administration passait pour l'une des plus complexes en Europe, difficile équilibre entre autorité de l'Etat central et libertés des provinces et des corporations.

Entre 1700 et 1789, et malgré le creux démographique consécutif aux années 1708-1709, la population du royaume passa de 20 millions environ à presque 28 millions, soit une augmentation d'environ 40 % en trois générations, ce qui peut constituer, pour l'époque, une véritable explosion démographique. Ne parlait-on pas, à la veille de la Révolution, de « Chine de l'Europe » quand on évoquait la France ? Au même moment, le reste de l'Europe entame une transition que la France, déjà, aborde en sa deuxième phase.

Les raisons de cette précocité sont connues : d'abord, le territoire de la France n'est plus envahi de façon pérenne de 1636 à 1792, et c'est la Révolution qui va clore cette « parenthèse enchantée », parenthèse dont nous n'avons jamais plus, depuis le XVIIIe siècle, connu la même heureuse longueur... Ensuite, les voies de France sont plutôt sûres et, bien entretenues par l'impopulaire corvée royale, permettent une meilleure circulation des grains et des vivres quand la nécessité oblige à une plus grande célérité de celle-ci. Tout cela, qu'on le veuille ou non, est la conséquence de la nature de l'Etat royal français qui ne théorise pas forcément sa politique mais se doit d'être le protecteur de la population du royaume, celle-ci étant à la fois un élément important de sa puissance et de son prestige : « il n'est de richesse que d'hommes », reconnaît le légiste Jean Bodin, et l'on est bien loin du cynisme tout républicain et égalitaire du général Bonaparte devenu empereur Napoléon qui, au soir d'une bataille particulièrement sanglante, s'exclamait « Une nuit de Paris réparera cela ! »...

La Révolution française et l'Empire ne seront pas, effectivement, économes du sang des hommes, entre les massacres multiples sur des terres qui n'avaient pourtant plus connu la guerre depuis parfois la fin du XVe siècle et les guerres napoléoniennes qui demandaient encore et toujours plus de « matériau humain » : les morts brutales de l'époque dépassent largement le million d'âmes (certains évoquent le double), et accélèrent la deuxième phase de la transition démographique, au risque d'affaiblir le pays face aux puissances montantes de l'Europe, en particulier cette Allemagne qui n'est pas encore une mais le deviendra, en janvier 1871, sur le dos d'une France éreintée et démographiquement épuisée.

Il faudra attendre les premières mesures d'une politique familiale digne de ce nom, dès la fin des années trente (poursuivie par Vichy et les deux Républiques qui lui succéderont, avec des fortunes parfois diverses), pour que la France retrouve une santé démographique que la Révolution avait au mieux ébranlée, au pire durablement déstabilisée, ne serait-ce que par ses principes égalitaristes et individualistes, peu favorables au maintien d'une natalité équilibrée : les tristes événements des années quarante accéléreront, comme une réponse au malheur, le renouveau démographique qui suivra la guerre. « Mort, où est ta victoire ? », auraient pu triompher les mères de l'après-guerre !

La récente baisse de la fécondité française, qui semble s'être accélérée cette année, prouve que, si la politique n'explique pas tout en démographie (ce qui est d'ailleurs fort heureux !), elle est un facteur non négligeable et sans doute déterminant dans ses évolutions : la remise en cause de certains principes anciens de la politique familiale française par les deux derniers quinquennats (M. Fillon ayant amorcé, timidement mais sûrement, un travail de sape que les gouvernements suivants ont malheureusement poursuivi et amplifié, par démagogie et radinerie) a eu des effets désastreux alors même que la France se signalait jusque là, depuis les années 2000, par une bonne santé démographique qui pouvait alléger d'autant la charge des retraites et des frais de la fin de vie...

Ainsi, les bonnes intuitions de la République du XXe siècle (car elle en eût quelques unes, malgré tout), ou les leçons tirées des siècles passés et de l'étude sérieuse des mécanismes démographiques, n'ont pas résisté à cette inconstance qui, essentiellement, définit la République des quinquennats. On peut le regretter, mais ce n'est pas, disons-le, suffisant !

Inscrire une politique familiale dans la longue durée impose, désormais et aujourd'hui peut-être plus encore qu'hier, un Etat qui, lui-même, s'enracine dans le temps long, non d'une seule, mais de dix, de vingt générations... Un Etat qui, lui-même, s'inspire de la nature familiale, de cette suite que l'on nomme lignée ou dynastie : il n'en est qu'un, qui a marqué notre histoire et notre territoire sur tant de siècles, et il est royal...

-

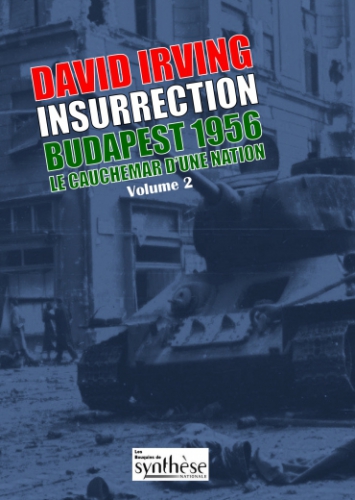

4 novembre 1956 : entrée des chars soviétiques dans Budapest. Une tragédie racontée par David Irving

Le second volume Budapest 1956 de David Irving

Le second volume Budapest 1956 de David Irvingsera en vente mardi prochain 8 novembre.

Traduction inédite en français du texte original cliquez ici

Les deux volumes cliquez là

Nous vous proposons la lecture de ce magnifique texte écrit par Jacques Meunier, l'un des fondateurs des éditions de Chiré, en 1966 et publié dans notre confrère Lectures françaises cliquez ici

En octobre 1956, le peuple de Budapest (étudiants, ouvriers, employés, militaires…) s’est soulevé contre l’oppression communiste et la dictature des dirigeants hongrois sous tutelle soviétique. Elle fut très violemment réprimée dans le sang, l’emprisonnement, la déportation et tant d’autres sévices dont les communistes sont coutumiers. Elle se déroula sans le moindre appui, ou aide, ni même les protestations des nations occidentales du monde dit « libre ». Pour le dixième anniversaire de ces événements, Poitiers Université, le journal des étudiants nationalistes de Poitiers, avait rendu hommage (dans son n° 26, novembre 1966) au peuple courageux qui avait osé défier le monstre soviétique. Nous en reproduisons ci-dessous le contenu intégral :

Budapest 1956 : l’honneur de la jeunesse

(texte écrit par Jacques Meunier en 1966)

Sur la place Josef Bem, en cette soirée du 23 octobre 1956, dix mille personnes défilaient dans cette foule, surtout des jeunes gens, étudiants, collégiens, ouvriers…; des cris fusaient : « Les Russes à la porte » ; des chants : « Debout Magyars » ; des clameurs : « Liberté, liberté ! ». La liberté, le droit, la justice, pour les hommes de l’Occident, ce sont des mots ; pour les Hongrois de 1956, ces mots représentent l’espérance, la fin du cauchemar, le bout de la nuit !

« Que Dieu protège la Hongrie ! ». Les manifestants chantent et les postes de police flambent, des coups de feu éclatent ; ils ne savent pas encore ce qu’ils font et déjà la contre-révolution hongroise est en marche.

Sur les pelouses, les enfants dansent, les jeunes filles sourient en distribuant des cocardes et au Comité Central du parti communiste, Gerö hausse les épaules et déclare : « Ce n’est rien, ils vont aller se coucher ». Ils se coucheront, en effet, mais seulement quand ils seront morts ; pour l’instant, il n’est pas question de recul. Les manifestants n’en croient pas leurs yeux, car les insurgés en armes arrivent de partout : ouvriers, paysans, soldats ; les uns portent de vieux fusils rouillés, d’autres, des mitraillettes russes flambant neuves, et tous ont dans les yeux la même foi et dans les cœurs la même espérance.

Mais les Rouges réagissaient, les chars s’avancent, les mitrailleuses crépitent, mais les révoltés résistent ; l’armée hongroise arrache l’étoile rouge de son drapeau ; elle ouvre 1e feu sur les Russes ; l’insurrection a gagné.

L’étranger s’étonne ; Moscou s’affole. Dans Budapest, la joie éclate, la statue de Staline se brise au sol, la foule applaudit ; 1e Cardinal Primat de Hongrie est tiré de son cachot et le peuple l’acclame. Dans les bagnes rouges, les prisonniers politiques commencent la grève générale et partout les AVO s’enfuient pour échapper à la foule.

Mais les maîtres de l’U.R.S.S. ne veulent pas lâcher leur proie ; ce peuple veut vaincre, il doit mourir. Contre ces jeunes gens, on va lancer des divisions blindées ! Et des quatre coins de l’empire russe, des plaines d’Ukraine, des montagnes du Caucase, des steppes de Sibérie, l’Armée Rouge se rue vers l’ouest.

Alors, dans les casernes de Buda, dans les Facultés de Pest, dans les usines de la banlieue, c’est la mobilisation générale, mais que pourront des poitrines contre des canons et des chars ? La jeunesse de Hongrie sera digne de sa race, de son sol, de sa foi, et le sang versé sur les pavés de sa capitale en sera le témoignage ineffaçable.

Mais hélas, en face de cette détresse, de cet héroïsme, de ces appels au secours et de ce meurtre gigantesque, l’Occident restera sourd et muet. L’Histoire dira les responsabilités de ces hommes qui savaient et qui n’ont rien dit, qui pouvaient et qui n’ont rien fait, de nos ministres et de nos députés qui savouraient leurs ballets roses pendant que tombait ce crépuscule sanglant.

Aujourd’hui, les insurgés sont morts… ceux qui ont survécu sont au bagne ou en exil.

Dans les capitales de nos pays, on parle de synthèse Est-Ouest… Dans nos villes de France, dans nos universités, quelques réfugiés hongrois se sont installés ; ils restent seuls, nostalgiques et oubliés ; autour d’eux, on parle de Bob Dylan, du cinéma, ou des vacances et quand les étudiants descendent dans la rue, c’est pour réclamer le pré-salaire ou la paix au Vietnam… L’U.N.E.F. est à Prague et le « vent de l’Histoire » a séché le sang des martyrs et les larmes des mères.

Si Dieu leur a refusé la victoire sur Terre, les Magyars ne sont pas morts en vain. Il y a dans notre pays des jeunes gens qui n’ont pas oublié ; notre révolte est née de la leur ; nous n’avions que quinze ans quand a coulé le sang de la Hongrie, mais pour nous, l’honneur ne sera jamais une chose morte. Et c’est à nous qu’il appartient aujourd’hui de rendre hommage aux étudiants de Budapest ; ils ont été l’honneur de la jeunesse de l’Europe ; ils seront demain l’exemple des générations à venir.

-

Grande guerre en couleur 4 Tueurs des mers

-

Chronique de livre : Sylvain Tesson "Sur les chemins noirs"

Sylvain Tesson est géographe, aventurier et écrivain. Aucun de ces trois termes n'est usurpé pour le qualifier.

Sylvain Tesson est géographe, aventurier et écrivain. Aucun de ces trois termes n'est usurpé pour le qualifier.Géographe, Sylvain Tesson l'est par ses diplômes – un DEA de géographie – mais aussi, et peut-être surtout, par son regard sur le monde.

Aventurier, car il a fait un pas de côté pour se rendre dans les confins du monde : la Sibérie, les altitudes de l'Himalaya et bien d'autres territoires inaccessibles.

Ecrivain, avec une vingtaine d'ouvrages dont le dernier, Sur les chemins noirs,paru en 2016 chez Gallimard, que nous allons présenter.

Sylvain Tesson a perdu sa mère et aussi l'équilibre, se fracassant huit mètres plus bas du toit où il faisait le pitre. Les deux événements, tragiques, vont agir sur lui comme un révélateur. Perdre sa mère et une partie de ses facultés quand on est un cœur aventureux, voilà deux épreuves que l'on doit surmonter. Si le deuil est inévitable, les limites physiques, elles, peuvent être repoussées. C'est ainsi qu'à sa sortie de l'hôpital, Sylvain Tesson se décide à une aventure assez banale pour un aventurier du bout du monde : traverser la France du sud-est (aux alentours du Mercantour) vers le nord-ouest (la presqu'île du Cotentin, en Normandie).

Pendant deux mois et demi, du 24 août au 8 novembre, Sylvain Tesson va parcourir ce qu'il nomme les chemins noirs, d'après le titre du livre de René Frégni, Les chemins noirs. S'appuyant sur un très sérieux rapport traitant de « l'hyper-ruralité », il va bâtir sa route grâce aux précieuses cartes IGN au 1/25000e. Une façon au passage de nous rappeler que nos cartographes ont effectué de très notables progrès depuis la guerre de 1870... Il pourrait paraître étonnant que notre écrivain baroudeur ne se soit pas aventuré sur la route du sud-ouest au nord-est, la fameuse « diagonale du vide » aujourd'hui appelée « diagonale des faibles densités », mais il n'en est rien car son objectif est de rallier la Manche pour terminer son périple du haut des falaises surplombant l'horizon maritime.

Le regard de Sylvain Tesson sur la France est, fait rare chez lui, emprunt de nostalgie. Témoin impuissant d'une France rurale et enracinée qui disparaît sous les coups de boutoir de l'aménagement du territoire, de l'Union européenne et de la mondialisation, ce périple constitue un témoignage nécessaire autant que cynique. Agrémenté de nombreuses réflexions personnelles et de quelques développements que ne renieraient pas la géographie libertaire des éditions l'Echapée, puisant ses références dans un panel varié de philosophes et d'auteurs comme Xénophon, Jünger, Maurras, Braudel ou Vidal de la Blache, cheminer avec Sylvain Tesson est riche d'enseignement et ne peut laisser insensible le lecteur.

Bien qu'assez court, 142 pages, on ne sait pas dire en refermant le livre si on en voudrait plus ou pas. Peu de mots suffisent parfois à capturer une réalité complexe et Sylvain Tesson est passé maître dans l'art de faire fuser ses phrases comme des balles. Véritable géographe du sensible, il porte un regard acéré sur le monde, faisant sienne une philosophie qui puise dans la géographie. Celle de Tesson a une âme, elle n'est pas la discipline parfois rébarbative des bancs de l'école ou celle des Commissaires au plan, des gestionnaires ou des économistes.

A la lecture du livre, pour ceux qui en doutent, on mesure que la France n'est pas juste un territoire qui doit être compétitif et que « l'hyper-ruralité », ce concept terrible, n'est pas une malédiction. Les croyants en la religion du progrès peuvent-ils vraiment comprendre cela ? Comprennent-ils la France éternelle ? La lecture de Sylvain Tesson sonnera sûrement comme une sentence : ceux qui refusent cette France des ZAC, des ZUP, des périph' et autres stigmates sont de la confrérie des chemins noirs.

« Certains hommes espéraient entrer dans l'Histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. »

Un livre à lire et à offrir, pour que les chemins noirs de la littérature ramènent nos contemporains dans le réel. Une ode à la redécouverte de notre pays et au dépassement de soi. Un signe des temps.

Jean / C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/