À la devise de la République, on peut opposer les trois valeurs fondamentales de la monarchie française : vérité, justice et modération. Dans quelle mesure celles-ci sont-elles respectées par les démocraties ?

Yvan Blot dénonce très justement la tartufferie de cette devise républicaine. Simple slogan idéologique coupé de la réalité politique, elle rappelle la tristement célèbre propagande des États totalitaires comme l'ex-URSS ou les "démocraties populaires" qui glorifiaient l'homme en général et opprimaient les hommes en particulier.

Triptyque factice

À ce triptyque factice on ne peut qu'opposer les trois valeurs fondamentales de la monarchie française que Madame Royale rappelait dans une lettre au Comte de Chambord : « vérité, justice, modération ». Véritable devise d'un gouvernement légitime, « vérité, justice, modération » pourrait un jour figurer au fronton des édifices publics. Car loin d'être une simple posture idéologique, cette devise contient trois principes politiques majeurs.

1) Vérité - « Primum veritas, deinde caritas » (d'abord la vérité, ensuite la charité) dit saint Augustin. La vérité est le point de départ de tout ; sans la vérité, tout est fragile et précaire, aucune construction solide n'est possible, tant sur le plan personnel que sur le plan social ou même sur le plan économique. La crise des subprimes en est l'illustration flagrante : la vente de titres falsifiés a pourri l'ensemble de l'économie mondiale. Plus récemment, la falsification des comptes publics de la Grèce, mais aussi peut-être d'autres pays du Sud de l'Europe, nous rappelle de manière menaçante l'importance d'une information véridique...

La vérité est-elle servie par les "grandes démocraties" et par la République française en particulier ? La réponse est non : tout est faux, le mensonge est partout. Que ce soient les chiffres du chômage, de l'immigration, l'histoire plus ou moins lointaine, la dette publique, les avantages des oligarques, jamais la vérité n'est livrée aux citoyens. Ce serait trop dangereux, d'ailleurs, pour les pseudo-princes qui nous gouvernent ! Certains, de gauche comme de droite, ont à juste titre dénoncé cette « culture du mensonge » qu'entretiennent en France les pouvoirs publics.

2) Justice - Peu importe l'égalité, ce qui compte est la justice ; la discrimination n'est pas en soi critiquable, il faut seulement savoir si elle est juste ou injuste. La justice est inconnue dans l'état de nature, et on sait que le « bon sauvage » de Rousseau nous aurait attendu au coin du bois avec sa massue. La justice est le produit de la civilisation et du développement de la conscience humaine, elle est un dépassement de la loi du plus fort.

Satisfaire les appétits de la masse

La Justice est-elle servie par les "grandes démocratie" et par la République française ? Là encore la réponse est non. On confond la justice avec la satisfaction des appétits de la masse, ce qui n'est rien d'autre en fait que la démagogie. En fin de compte tout est injuste dans ces États : l'attribution des places et des honneurs, le système des prélèvements sociaux et fiscaux, la représentation électorale et politique, la représentation syndicale... Beaucoup de français sont injustement brimés, beaucoup d'autres sont injustement favorisés.

3) Modération - Le rôle de l'État n'est pas de suivre une politique sectaire et agressive en jetant en pâture à l'opinion publique des boucs émissaires pour faire oublier ses propres turpitudes. Le rôle de l'État est d'atténuer les tensions, les luttes et les oppositions pour résoudre les conflits et permettre une harmonie sociale. Il est aussi de prendre en compte l'extrême complexité des problèmes sociaux et dans ce cas la plus grande modération s'impose.

Lutte des classes

Les "grandes démocraties" et la République française sont-elles modérées ? Il est permis d'en douter quand tout est fondé sur la compétition effrénée, l'opposition systématique et la lutte des classes. Les sociétés démocratiques que nous connaissons, sous leurs oripeaux angéliques et utopistes, sont en réalité des sociétés violentes qui usent le plus souvent de la contrainte et de la manipulation pour imposer la volonté de quelques uns. L'État est-il modéré quand il traite les automobilistes (c'est-à-dire une grande partie de sa population) de « délinquants routiers » et confisque, sous forme d'impôts, taxes et prétendues « charges sociales », forte proportion des revenus de ceux qui travaillent ? Quand, au nom de la « lutte contre la discrimination », il favorise les étrangers, fussent-il en situation irrégulière, et persécute ceux qui cherchent à défendre l'identité nationale ? On dira que ce sont là des dérives fâcheuses et récentes de la glorieuse République française... Mais quand en 1962 on a abandonné les Français d'Algérie à la confiscation de leurs biens et les harkis à une mort effroyable, était-ce une politique véridique, juste et modérée ? On admettra nos réticences...

Ce sont en réalité les dérives inhérentes à un système qui ne comprend que deux lois primaires : la loi du plus fort d'une part et la loi du groupe le plus fort d'autre part. Et cela parce que ce système politique ne croit en rien d'autre qu'en lui-même et estime que tout n'est que le fruit de forces antagonistes socio-économiques dans un univers ou tout est relatif. Il faut rompre avec tout cela, c'est une question de vie ou de mort. L'État doit partir de la réalité et ne plus mentir ; quoi qu'il lui en coûte... Il doit développer la justice pour améliorer la cohésion sociale ; c'est un travail de longue haleine, loin de la politique spectacle... Il doit, par une politique modérée, substituer à la lutte des classes la collaboration des classes ; même si elle est moins rentable électoralement... Savoir si ensuite les hommes seront libres, égaux et fraternels, ne dépend pas de lui, mais des hommes eux-mêmes.

Olivier Tournafond L’ACTION FRANÇAISE 2000 Du 3 au 16 mars 2011

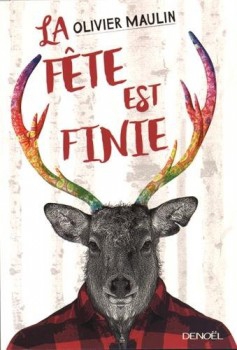

Limite : Dans la lignée de vos autres romans, La fête est finie s’apparente à une fable de la lutte contre le progrès. On vous classe sans trop se tromper parmi les antimodernes. Pourquoi ce thème du progrès est-il sous-jacent à l’ensemble de votre œuvre ?

Limite : Dans la lignée de vos autres romans, La fête est finie s’apparente à une fable de la lutte contre le progrès. On vous classe sans trop se tromper parmi les antimodernes. Pourquoi ce thème du progrès est-il sous-jacent à l’ensemble de votre œuvre ?