culture et histoire - Page 1184

-

Sparte - La bataille des Thermopyles

-

« Je suis Français » : Retour en bref sur ce qu'a été ce mensuel d'Action française

Nous avons republié, il y a un peu plus d'un an [25.02.2015], l'entretien de Jean Raspail avec Pierre Builly et François Davin paru dans Je Suis Français en février-mars 1978. Ce dialogue conservait toute son actualité. Bien plus : en quelque sorte, il la précédait.

Tiré du même fond d'archives de Je Suis Français grâce à Pierre Builly, nous avons choisi de reprendre ici aujourd'hui [note suivante] un long entretien des deux mêmes collaborateurs d'alors à Je Suis Français avec Pierre Boutang, peu de temps après que le Comte de Paris eut publié ses Mémoires d'exils et de combats. Pierre Boutang, sa pensée, sa vie, son œuvre, son engagement, sont très présents ces temps-ci dans de nombreux médias à la suite de l'ouvrage important que Stéphane Giocanti vient de lui consacrer. Nous versons ce dialogueaux débats ... Je Suis Français a d'ailleurs réalisé entre 1977 et 1986 toute une série d'autres dialogues souvent fort brillants. Nous comptons bien reprendre dans Lafautearousseau une sélection des plus intéressants d'entre eux. Au fil des semaines et des mois qui viennent.

Enfin, nous ne pouvons pas manquer d'évoquer ce qu'a été ce mensuel. D'autant qu'entre l'équipe qui le réalisait, qui a organisé aussi pendant quelques 36 ans les rassemblements royalistes de Montmajour et des Baux de Provence et celle qui a aujourd'hui la responsabilité - et la charge ! - de Lafautearousseau, il y a pour partie continuité.

Il se trouve que le site Action Française Provence a mis en ligne le 16 janvier 2015 un historique bien conçu de ce que fut Je Suis Français. C'est cet historique, accompagné d'une évocation vidéo, que nous reprenons ici. LFAR

Certains militants d’Action Française se souviennent que ces trois mots « Je suis Français » ont servi de titre à un mensuel royaliste à l'époque de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et du premier mandat de François Mitterrand.

Alors que l’AF, à la suite de la scission de la NAF, était divisée, quatre unions royalistes du Sud de la France regroupèrent leurs publications (« Action-Sud », « Aspects du nationalisme », « L’Ordre Provençal » et « L’Union Nationale du Midi ») pour fonder un journal commun à vocation nationale appelé « Je Suis Français ».

Le numéro 0 parut en mai 1977. La présentation se modifia en mai 1979. (Photos).

L’Action Française s’était alors réunifiée et « Aspects de la France » (devenu ensuite « Action Française 2000 ») était le journal autour duquel il fallait se rassembler.

La rédaction de « JSF » était située à Marseille, au siège de l’Union Royaliste Provençale. Ses rédacteurs en chef étaient Gérard POL et Jean-Louis HUEBER. Paul LEONETTI s’occupait de la maquette.

L’éditorial du dernier numéro fit le bilan de l’entreprise :

« Nous pensons avoir accompli, pendant près de 10 ans, un travail utile et de qualité, reconnu de tous. La permanence de Je Suis Français a d'abord été possible grâce aux efforts constants d'un petit groupe de militants d'un remarquable dévouement à l'Action Française. Mais sa rectitude de pensée est provenue aussi d'une parfaite fidélité aux idées maurrassiennes hors desquelles aucune réflexion politique globale n'est menée en France par quiconque. Quant à la qualité parfois exceptionnelle de Je Suis Français, on la doit à quelques-uns de ses collaborateurs les plus réguliers et les plus fidèles :

- Christian PERROUX et Pierre DEBRAY tout d'abord, le premier nous ayant apporté, jusqu'à sa mort trop tôt survenue, le bénéfice de son immense culture et de son talent, le second n'ayant cessé, jusqu'à cet ultime numéro, de prolonger pour nous ses études et sa réflexion politique entamées il y a plus de trente ans dans "Aspects de la France" et dont tant d'entre-nous se sont nourris.

- Mais au-delà de ces deux collaborateurs exceptionnels, les éditoriaux de Jacques DAVIN, les réflexions de Jean-Charles MASSON, les critiques de livres de Pierre LAMBOT, les points de vues nationalistes de François DAVIN, les articles de politique religieuse de Yves CHIRON et François LEFRANC, les chroniques régionalistes de Dominique POGGIOLO ou de politique intérieure de Franck LESTEVEN composaient un ensemble dynamique et cohérent.

- S'y sont ajoutés longtemps, grâce à Pierre LAMBOT et François DAVIN, d'éblouissants "dialogues" avec une pléiade de personnalités romanciers, historiens, journalistes - dont les réflexions venaient enrichir les nôtres voire les contester permettant ainsi une discussion toujours digne d'intérêt : il faudra bien un jour en publier le recueil. »

On peut ajouter, en plus des rédacteurs cités, les contributions (plus ou moins fréquentes) de Pierre BECAT, Jacques DAUPHIN, Pierre de MEUSE, Louis-Joseph DELANGLADE, Daniel ESCLEINE, Daniel LAROUMAN, Philippe LE GRAND, Jean NAZEL, Robert OBERDORFF, Béatrice SABRAN, Philippe SCHNEIDER, François SCHWERER, Gustave THIBON, Gérard WETZEL, et d’autres encore.

Plusieurs sont décédés mais tous les autres, sous leur véritable identité ou sous pseudonyme, continuent à travailler pour la France et le Roi.

De plus, « JSF » publiait chaque été les textes des principaux discours prononcés lors des rassemblements royalistes des Baux de Provence.

Le diaporama ci-dessous présente une sélection de couvertures de « Je Suis Français ». On pourra remarquer que certaines sont toujours d’actualité.

Et, ce qui est bien actuel, c'est que nous devons toujours dire et proclamer « JE SUIS FRANÇAIS ».

-

La petite histoire : Le martyr de la Normandie sous les bombes alliées

-

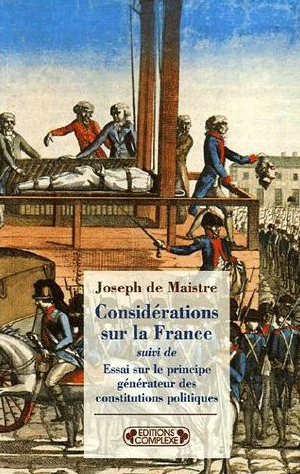

Considérations sur la France, de Joseph de Maistre 2/2

Maistre aborde l'inanité des arguments des républicains, plus doués à brasser de l'air qu'à embrasser la réalité du genre humain, et écrit ces lignes intéressantes, a posteriori : « les écrivains amis de la République (…) s'attachent uniquement à prouver aux Français qu'ils s'exposeraient aux plus grands maux s'ils revenaient à leur ancien gouvernement »… ça ne rappelle à personne la tactique des tenants de l'Union Européenne ?

À ses yeux, c'est bien simple : les Républicains sont des guignols. Au début de sesRéflexions, il évoque la capacité de personnages supposément illustres comme Mirabeau et Lafayette à agiter la multitude sans pouvoir la dominer, véritable cachet de la médiocrité dans les troubles politiques. Entre le 1er juillet 1789 et le mois d'octobre 1795, 15479 lois sont votées. Maistre doute que les treize siècles de rois de France aient fait preuve d'un tel zèle… contre-productif : plus on écrit, et plus l'institution est faible, la multiplicité des lois ne prouvant que la multiplicité des chocs et le danger de destruction. Maistre regarde les hommes, et ne voit plus que des enfants qui se font tuer pour élever un grand édifice de cartes. Il jette un œil aux signatures des assemblées primaires qui ont accepté la constitution de Condorcet, et lit sur nombre d'entre elles « acceptée, faute de mieux »… suggérant que c'est là la disposition générale de toute la Nation. Après la terreur, l'apathie. C'est ce qui garde au pouvoir nos dirigeants. Il adjure les Français de se demander s'ils n'ont pas besoin de se faire violence pour donner à ces dirigeants le titre de législateurs, et déplore qu'il n'y ait plus de rang en France, seulement du pouvoir qui ne se tient qu'à la force. Il ne voit plus que mascarade, évoquant « le fonctionnaire public qui, chargé de ces signes déshonorés, ne ressemble pas mal au voleur qui brille sous les habits de l'homme qu'il vient de dépouiller »…

Maistre casse d'autres idées reçues concernant la monarchie, dans une France républicaine où commence déjà à se former une aristocratie d'un type nouveau. « C'est encore une grande erreur d'imaginer que le peuple ait quelque chose à perdre au rétablissement de la monarchie, car [il] n'a gagné qu'en idée au bouleversement général. Il a droit à toutes les places, dit-on ; qu'importe ! Il s'agit de savoir ce qu'elles valent. » Pour Maistre, « la monarchie est (…) le gouvernement qui donne le plus de distinctions au plus grand nombre de personnes. (…) Qu'on se rappelle cette foule innombrable d'emplois que l'ancien gouvernement de France présentait à l'ambition universelle. Le clergé séculier et régulier, l'épée, la robe, les finances, l'administration, etc., que de portes ouvertes à tous les talents et à tous les genres d'ambition ! » Ces affirmations sont sans doute à étudier avec la plus grande minutie, mais la conclusion de Maistre résonne bruyamment dans notre réalité : « le pouvoir est à la portée de tout le monde depuis qu'il est placé dans la poussière »…

Constitutions et rois

Qui dit république dit constitution écrite par les hommes, et Maistre a un peu de mal avec le concept. Pour lui, aucune constitution ne résulte d'une délibération ; les droits des peuples ne sont jamais écrits, ou du moins les actes constitutifs ne sont jamais que des titres déclaratoires de droits antérieurs dont on ne peut dire autre chose, sinon qu'ils existent parce qu'ils existent. L'ancienne constitution française, la vraie, c'est ce que l'on sentait lorsqu'on était en France, ce « mélange de liberté et d'autorité, de lois et d'opinions, qui faisait croire à l'étranger, sujet d'une monarchie, et voyageant en France, qu'il vivait sous un autre gouvernement que le sien ». On revient à cette prodigieuse abstraction qui ne tient qu'à une chose : Dieu. Ou, en étant un peu moins mystique, le clergé. Maistre trouve à la monarchie française un « certain élément théocratique qui lui est particulier, et lui a donné mille quatre cents ans de durée. » Un élément d'une grande subtilité : tandis que le sacerdoce était en France une des trois colonnes qui soutenaient le trône, et même lorsqu'un prêtre était notre premier ministre, on n'avait point en France de gouvernement de prêtres. Mais Dieu était bien partout, et le roi n'était certainement pas au-dessus de lui.

Maistre est un royaliste, mais un royaliste français, c'est-à-dire un qui, a priori, n'a rien à voir avec un khmer rouge, fier d'entendre, de la bouche d'un Machiavel, que le gouvernement de son royaume est « le plus tempéré par les lois ». Il cite plusieurs passages du Développement des principes fondamentaux de la monarchie française, publié en 1795 par des magistrats sans doute royalistes : « il est des lois que les rois eux-mêmes s'avouent dans l'heureuse impuissance de violer, [ce sont] les lois du royaume »… « la nécessité du consentement de la nation à l'établissement des impôts est une vérité incontestable reconnue par les rois »… « le roi défend d'obéir à l'homme, il n'a pas de plus grand ennemi »… etc. Quelqu'un a-t-il l'impression d'entendre les caractéristiques d'un despotisme ? Maistre écrit : « Dira-t-on que ces belles lois n'étaient point exécutées ? Dans ce cas, c'était la faute des Français, et il n'y a plus pour eux d'espérance de liberté, car lorsqu'un peuple ne sait pas tirer parti de ses lois fondamentales, il est fort inutile qu'il en cherche d'autres. » Machiavel a dit : « Nulle nation ne peut se donner la liberté si elle ne l'a pas ». Et c'est parce que sa soif est difficilement étanchée que la quête conduit souvent à la folie meurtrière. Mais les fantasmes idéologiques ont la peau dure, et le Français contemporain de Maistre est piégé par les grandes idées d'une république qui se sert précisément de ces dernières pour le traiter comme un chien. « Français, c'est au bruit des chants infernaux, des blasphèmes de l'athéisme, des cris de mort et des longs gémissements de l'innocence égorgée (…), sur les débris du trône et des autels, arrosés par le sang du meilleur des rois et par celui d'une foule innombrable d'autres victimes, au mépris des mœurs et de la foi publique, et au milieu de tous les forfaits, que vos séducteurs et vos tyrans ont fondé ce qu'ils appellent votre liberté. (…) Peuple français, écrira-t-il ailleurs, n'écoute plus les raisonneurs : on ne raisonne que trop en France, et le raisonnement en bannit la raison. » Maistre descend cette crapule opportuniste de Voltaire et son Essai sur les mœurs où l'histoire, circonscrite à l'homme et expliquée par sa seule action, est mue par diverses déterminations en l'absence de toute cause transcendante – cette absence de transcendance semble être, pour lui, une cause de violences – comme il s'efforcera de réfuter les arguments développés par Rousseau dans le Contrat Social, et ne loupera jamais un moyen de tirer en ridicule les libéraux Benjamin Constant et Mme de Staël.

De la contre-révolution

Le chapitre IX des Considérations sur la France, jugé prophétique par bien des lecteurs au moment de la Restauration de 1814, fera la réputation de Maistre. On y trouve ce qui est peut-être la phrase la plus emblématique de cet essai, du moins dans le cadre de nos études : « Le rétablissement de la Monarchie, qu'on appelle contre-révolution, ne sera point une révolution contraire, mais le contraire d'une révolution. » On reviendra là-dessus.

On a évoqué, plus haut, l'apathie des Français sur laquelle compte le pouvoir. Maistre y revient en étendant l'inertie à la Nation entière, qui ne désire plus que le repos. « Celui même qui préfère la république à la monarchie préfère (…) le repos à la république », écrit-il. Puis le lecteur a droit au récit d'un possible scénario de restauration, selon lequel tout se passerait comme sur des roulettes – et le pire, c'est que l'histoire lui donnerait (à peu près) raison. Une faction s'emparerait du pouvoir et annoncerait aux quatre coins de la France que le roi y est reconnu, et à partir de là, le château de carte s'abattrait : le peuple de province, majoritairement royaliste, s'empresserait de crier « vive le roy ! », les officiers de l'armée s'imagineraient déjà « général des armées de Sa Majesté Très-Chrétienne » et trouveraient que ça a plus d'allure, les Républicains terrifiés se joindraient hypocritement au concert ou fuiraient à toutes jambes… tout se jouerait en haut. Tout se JOUERA en haut. En bon royaliste, Maistre, tout attaché au peuple français qu'il soit, ne fait pas pour autant de lui l'acteur principal des événements. « On commet trop souvent la faute de raisonner comme si la contre-révolution (…) ne pouvait être que le résultat d'une délibération populaire. (…) Le peuple n'est pour rien dans les révolutions, ou du moins, il n'y entre que comme instrument passif. Quatre ou cinq personnes, peut-être, donneront un roi à la France. »

Les tentatives par moult intellectuels de persuader les Français de s'en tenir à la république, en plus d'être (donc) inutiles, recouraient souvent à une logique absurde : comme la révolution a été un carnage, la contre-révolution en sera un tout pareil. Mais comme le souligne Maistre, « se persuaderait-on que le retour de la maladie à la santé est aussi pénible que le passage de la santé à la maladie ? (…) Pour faire la Révolution française, il a fallu renverser la religion, outrager la morale, violer toutes les propriétés, et commettre tous les crimes. (…) Au contraire, pour rétablir l'ordre, le roi convoquera toutes les vertus (…), et il y sera forcé, [car] son intérêt le plus pressant sera d'allier la justice à la miséricorde. » Il évoque les Observation sur la conduite des puissances coalisées du comte d'Antraigues, dans lesquelles ce dernier explique qu'un pouvoir assis sur des bases sacrées peut, grâce à sa légitimité, se montrer implacable sans choquer ses sujets. Maistre précisera dans une note : « Depuis que cet ouvrage est achevé, le gouvernement français a publié les pièces de deux conspirations découvertes, et qui se jugent d'une manière un peu différente : l'une, jacobine, et l'autre royaliste. Dans le drapeau du jacobinisme, il était écrit : mort à tous nos ennemis ; et dans celui du royalisme, grâce à tous ceux qui ne la refuseront pas. » Décidément, un camp sera toujours plus doué à la violence que l'autre. L'auteur mentionne, non sans pertinence, l'exemple des royalistes anglais qui ont vécu l'exécution de Charles 1er : « Malgré le fanatisme brûlant des républicains, la fermeté réfléchie du caractère national, les terreurs trop motivées des nombreux coupables et surtout de l'armée, le rétablissement de la monarchie causa-t-il, en Angleterre, des déchirements semblables à ceux qu'avait enfanté une révolution régicide ? Qu'on nous montre les vengeances atroces des royalistes ! » Pour Maistre, en aidant à faire tomber la république, le peuple français n'aidera qu'à détruire la destruction.

Comment avoir peur du chaos lorsqu'on vit déjà en enfer ? Dans la France de 1797, « il n'y a plus d'autorité paternelle, plus d'effroi pour le crime, plus d'asile pour l'indigence. (…) Le peuple se démoralise de la manière la plus effrayante, et l'abolition du culte, jointe à l'absence totale d'éducation publique, prépare à la France une génération dont l'idée seule fait frissonner ». Face à ce péril historique, ce père de la Contre-révolution n'aura jamais attendu que l'action des hommes de bonne volonté. Comme il l'a écrit lui-même, il suffirait d'une poignée d'entre eux. Il suffirait de la trouver. « Les poltrons qui repoussent le roi de peur de la guerre civile en prépare justement les matériaux. C'est parce qu'ils veulent follement le repos et la constitution qu'ils n'auront ni le repos, ni la constitution. » Ça ne vous fait-il pas penser à l'illustre citation de Churchill sur le déshonneur et la guerre ? C'est probablement à la même espèce misérable de gouvernants que les deux hommes s'adressèrent ; une espèce aux commandes de notre civilisation depuis maintenant plus de deux siècles.

Pour le SOCLE

- Il est déconseillé de compter sur la majorité pour faire la contre-révolution.

- Si contre-révolution il y a, elle devra être le contraire d'une révolution (à méditer).

- Le succès de la reconquête dépendra peut-être du degré de violence de son exécution.

- La santé du clergé est cruciale à la survie de la France.

- Un roi n'est pas intrinsèquement un despote.

- Les institutions qui suivront la reconquête devront reposer sur une idée spirituelle.

- Sans céder au providentialisme, croire est peut-être un prérequis de la contre-révolution.

http://lesocle.hautetfort.com/archive/2016/03/22/considerations-sur-la-france-de-joseph-de-maistre.html

-

Considérations sur la France, de Joseph de Maistre 1/2

Le comte Joseph de Maistre est un homme politique, historien et écrivain savoyard né en 1753. En 1792, il doit fuir la France pour échapper aux révolutionnaires et change de nationalité durant sa résidence dans le royaume de Sardaigne ; c'est pourquoi il répètera, dans ses écrits, qu'il n'est techniquement pas français. Mais son cœur n'aura assurément jamais quitté la mère-patrie. Bien que les Lumières gagnent toute l'Europe, c'est sa profonde fibre française qui saigne face au spectacle cataclysmique de la Révolution, que ce traditionaliste voit comme un fait du plus haut degré de corruption connu dont le « caractère satanique (…) le distingue de (…) peut-être tout ce qu'on verra ». Et c'est ce qui motivera son œuvre, au sommet de laquelle se trouve Considérations sur la France.

Félix Croissant, pour le SOCLE

La critique positive de Considérations sur la France au format .pdf

Ladite œuvre a fait de lui l'un des plus ardents partisans de ce qu'on appelle la contre-révolution. Une ardeur qui a pu lui donner une image de radical, de sectaire. Ce qui est certain, c'est que les Lumières sont, pour lui, le Mal incarné, et qu'il a tiré de cet antagonisme une opposition frontale à la démocratie, aux sacrosaints droits de l'homme, et au rationalisme du XVIIIème siècle, pour la défense du sens commun, de la foi, et des lois non-écrites. Tourné comme ça, son portrait peut donc choquer l'esprit moderne, mais comme ces deux derniers siècles ont prouvé maintes fois que les pessimistes ont plus souvent raison que les idéalistes, on peut partager l'opinion de l'écrivain George Steiner qui voit dans Maistre un prophète annonçant le malaise idéologique de la modernité en montrant la violence inscrite dès l'origine dans l'émancipation révolutionnaire.

Ladite œuvre a fait de lui l'un des plus ardents partisans de ce qu'on appelle la contre-révolution. Une ardeur qui a pu lui donner une image de radical, de sectaire. Ce qui est certain, c'est que les Lumières sont, pour lui, le Mal incarné, et qu'il a tiré de cet antagonisme une opposition frontale à la démocratie, aux sacrosaints droits de l'homme, et au rationalisme du XVIIIème siècle, pour la défense du sens commun, de la foi, et des lois non-écrites. Tourné comme ça, son portrait peut donc choquer l'esprit moderne, mais comme ces deux derniers siècles ont prouvé maintes fois que les pessimistes ont plus souvent raison que les idéalistes, on peut partager l'opinion de l'écrivain George Steiner qui voit dans Maistre un prophète annonçant le malaise idéologique de la modernité en montrant la violence inscrite dès l'origine dans l'émancipation révolutionnaire.Dieu et le petit théâtre humain

Les Considérations sur la France sont publiées pour la première fois en 1796. Le tumulte de la 1789 s'estompe et les vallées entières de sang versé par la Terreur a enfin séché. La Révolution est achevée par la volonté même de ses héritiers et les débats vont bon train sur la nature du régime qui va lui succéder.

Voici une des premiers témoignages que Maistre rapporte du bas-monde en ces temps historiques : « Je n'y comprends rien. » C'est ce qu'il entend, dans la rue, autour de lui, encore et encore. Personne n'y comprend rien. Personne n'a rien vu venir. Dans son chapitre intitulé Des révolutions, l'auteur affirme que « La Révolution française mène les hommes plus que les hommes ne la mènent. » Ceux qui ont bâti la république l'ont fait sans le vouloir et sans savoir ce qu'ils faisaient ; ils y ont été conduits par les événements ; un projet antérieur n'aurait pas réussi. « La première condition d'une révolution décrétée, c'est que tout ce qui pouvait la prévenir n'existe pas, et que rien ne réussisse à ceux qui veulent l'empêcher. »

Le seul point de divergence fondamental que j'ai avec Maistre est son providentialisme, croyance selon laquelle la volonté de Dieu est évidente en chaque événement. Cette posture aiguillera une bonne partie de sa pensée, et y faire abstraction n'aura pas été chose aisée. Il n'y a rien à faire : l'homme a la foi. Il croit tellement à la mécanique divine que pour lui, la Révolution est l'œuvre de Dieu, inspiré par Burke, dont les lectures le convainquent que ce moment de l'histoire, loin de se réduire à une folie vide de sens, peut être considéré comme un châtiment régénérateur. « Si la divinité emploie les instruments les plus vils, écrit-il, c'est qu'elle punit pour régénérer. » En 1796, nombre des commissaires de la révolution sont passés à leur propre guillotine. Un début de justice divine pointe à l'horizon, et conforte Maistre dans cette disposition. C'était écrit. Les souffrances du peuple français étaient écrites. Elles l'étaient d'autant plus que le peuple n'aura pas été un parfait innocent dans cette tragique histoire. « Jamais un plus grand crime n'eut plus de complices », écrit l'auteur, avant de poursuivre : « tout attentat commis contre la souveraineté au nom de la nation est toujours plus ou moins un crime national, car c'est toujours plus ou moins la faute de la Nation si un nombre quelconque de factieux s'est mis en état de commettre le crime en son nom. » La majorité des Français ne voulut peut-être pas la mort de Louis XVI, mais elle ne fit rien pour empêcher le carnage. Maistre ne parle de rien de moins que de karma.

Et la mécanique divine continue, sous la forme de l'ordre dans le désordre. Pour Maistre, les coupables de la Révolution ne pouvaient tomber que sous les coups de leurs complices. Si la force seule avait opéré ce qu'on appelle la contre-révolution et replacé le roi sur le trône, il n'y aurait eu aucun moyen de faire justice : l'appareil judiciaire, majoritairement composé de royalistes, aurait eu l'air de se venger, et considérant l'ampleur du crime, la vengeance aurait été un massacre de trois siècles qui aurait gravement terni la Restauration. « Il fallait que le métal français, dégagé de ses scories aigres et impures, parvint plus net et plus malléable entre les mains du roi futur. »

Maistre se montrera un peu trop optimiste, tout au long de son essai. Son providentialisme le persuade que le retour du roi arrivera au plus tard avant la sortie du film éponyme. Tout va bien se passer. Et c'est peut-être pourquoi il est si serein face aux scélérats. « Toute révolution royaliste est impossible avant la paix », écrit-il. La conclusion qu'il en tire n'en est pas moins fondée : si le roi veut réussir son retour, il faut que son règne commence sur de bonnes bases, et donc que la République ait, au préalable, réussi la paix. Quant au clergé de France, il lui recommande de ne point s'endormir. « [ce dernier] a mille raisons de croire qu'il est appelé à une grande mission. (…) S'il ne se fait pas une révolution morale en Europe, si l'esprit religieux n'est pas renforcé dans cette partie du monde, le lien social est dissous ; on ne peut rien deviner, et il faut s'attendre à tout. »

Maistre compte d'autant plus sur la paix qu'il la sait fragile. En fait, il estime que la guerre est l'état habituel du genre humain et que la paix, pour chaque nation, n'est qu'un répit. « Lorsque l'âme humaine a perdu son ressort par la mollesse, l'incrédulité et les vices gangreneux qui suivent l'excès de civilisation, elle ne peut être retrempée que dans le sang. » Il conclue qu'il n'y a qu'un moyen de comprimer le fléau de la guerre : comprimer les désordres qui amènent cette terrible purification. « Nous sommes gâtés par la philosophie moderne qui a dit que tout est bien, tandis que le mal a tout souillé, et que, dans un sens très vrai, tout est mal, puisque rien n'est à sa place. (…) Mais gardons-nous de perdre courage : il n'y a point de châtiment qui ne purifie, ni de désordre que l'amour éternel ne tourne contre le principe du mal. Il est doux, au milieu du renversement général, de pressentir les plans de la Divinité. »

Digressions sur le christianisme

Pour Maistre, toutes les institutions imaginables reposent sur une idée religieuse ou ne font que passer. Le penseur ne croit pas à la fécondité du néant. Il opposera à plusieurs reprises, dans son essai, le christianisme à la philosophie, puissance essentiellement désorganisatrice. La durabilité de ce qui est repose sur la force qui le sous-tend. De Maistre se lance dans une ode émouvante aux fêtes saintes… pour mieux fustiger, par la suite, l'inanité des puissants républicains, pas fichus d'organiser une simple fête municipale. Deux siècles plus tard, qu'a-t-on de plus que le 14 juillet ?

Le problème est que le vers est dans le fruit. L'irréligion bat son plein. Il n'y a plus de prêtres, on les a massacrés. Au moment où Maistre écrit son essai, rien n'est écrit, mais il semble n'y avoir plus rien. Il s'adresse à ceux qui ont appelé ce rien de leurs vœux : « Vous craigniez la force de la coutume, l'ascendant de l'autorité, les illusions de l'imagination : il n'y a plus rien de tout cela ; il n'y a plus de coutume ; il n'y a plus de maître ; l'esprit de chaque homme est à lui. La philosophie ayant rongé le ciment qui unissait les hommes, il n'y a plus d'agrégations morales. » Mais la nature a horreur du vide. « Il me semble que tout philosophe doit opter entre deux hypothèses : ou qu'il va se former une nouvelle religion, ou que le christianisme sera rajeuni de quelque manière extravagante. »

Citons cette déclaration qui ne manque pas de flamboyance : « La génération présente est témoin de l'un des plus grands spectacles qui ait jamais occupé l'œil humain : c'est le combat à outrance du christianisme et du philosophisme. La lice est ouverte, les deux ennemis sont aux prises, et l'univers regarde. »

L'impossibilité de la « Grande république » et la nullité de la République française

Dès le début de son chapitre La République française peut-elle durer ?, Maistre annonce la couleur : « la nature et l'histoire se réunissent pour établir qu'une grande république indivisible est une chose impossible. » Il cite deux fadaises que les tenants de la République répètent au peuple français : petit a, rien n'empêche qu'on ne voit ce qu'on n'a jamais vu ; petit b, la découverte du système représentatif rend possible pour nous ce qui ne l'était pas pour nos devanciers.

Au premier point, l'auteur répond par la théorie des probabilités : en plusieurs milliers d'années d'histoire, la grande république n'est jamais arrivée ; elle n'est qu'un fantasme. Il revient à nous, lecteurs câblés, de déterminer si les républiques qui sont apparues dans les deux siècles suivants étaient des grandes ou non.

Au deuxième point, le système représentatif chéri, Maistre rappelle qu'il est une pièce du gouvernement féodal. S'ensuit un cassage en règle des préjugés à l'encontre du Moyen-âge, dans lequel de Maistre rappelle que le système représentatif vient de la création par l'autorité royale des communes, qu'elle appela dans les assemblées nationales par leurs mandataires. Au sujet de la démocratie, ce système dans lequel TOUT le peuple serait représenté, Maistre est catégorique : ça ne réussira jamais. Quand on fait mention de l'Amérique, il traite cette dernière d'« enfant en maillot ».

Et de toute façon, même si elle était possible, la chose ne ressemblerait à rien, en France : « si la république est dans la capitale et que le reste de la France est sujet de la république, ce n'est pas le compte du peuple souverain. » À partir de là, Maistre se demande s'il est de l'intérêt du peuple français d'être sujet d'un directoire exécutif et de deux conseils institués suivant la constitution de 1795 plutôt que d'un roi régnant suivant les formes anciennes. Pour de Maistre, la réponse à cette question se situe dans le mal fondé de la république : comment la liberté pourrait-elle naître d'un système né du crime ? « La barbarie savante, l'atrocité systématique, la corruption calculée et l'irréligion n'ont jamais rien produit. »

À suivre

-

L’ère de la pyropolitique a commencé…

Qu’entendent les quelques politologues contemporains par « pyropolitique », concept qui vient d’être formé, notamment par le Professeur Michael Marder (cf. infra) ? Pour comprendre le contexte dans lequel ce vocable nouveau a émergé, il convient d’explorer deux domaines particuliers, exploration qui nous permettra de cerner le contenu même de la pyropolitique : le premier de ces domaines est celui de la théologie politique, avec, notamment, les réflexions de Juan Donoso Cortès sur le libéralisme, le socialisme et le catholicisme (posé, dans son œuvre, comme la « Tradition » à l’état pur) ; il faudra aussi, en explorant ce domaine de la théologie politique, relire les textes où Carl Schmitt affirme que tout concept politique moderne recèle en lui-même, quelque part, une racine théologique ; deuxième domaine à explorer dans l’œuvre politologique de Carl Schmitt : le corpus dans lequel le juriste de Plettenberg pose les confrontations du monde contemporain comme un choc permanent entre forces élémentaires brutes, de pré-socratique mémoire, en l’occurrence l’affrontement entre l’élément Terre et l’élément Eau. Toute expression réelle du politique (« das Politische ») étant, dans cette optique, une expression du facteur élémentaire « Terre », le politique en soi ne pouvant avoir qu’un ancrage tellurique, continental. Le véritable homme politique est alors une sorte de géomètre romain, explique Carl Schmitt dans son Glossarium publié après sa mort. Un géomètre qui mesure et organise le territoire qui tombe sous sa juridiction.

Qu’entendent les quelques politologues contemporains par « pyropolitique », concept qui vient d’être formé, notamment par le Professeur Michael Marder (cf. infra) ? Pour comprendre le contexte dans lequel ce vocable nouveau a émergé, il convient d’explorer deux domaines particuliers, exploration qui nous permettra de cerner le contenu même de la pyropolitique : le premier de ces domaines est celui de la théologie politique, avec, notamment, les réflexions de Juan Donoso Cortès sur le libéralisme, le socialisme et le catholicisme (posé, dans son œuvre, comme la « Tradition » à l’état pur) ; il faudra aussi, en explorant ce domaine de la théologie politique, relire les textes où Carl Schmitt affirme que tout concept politique moderne recèle en lui-même, quelque part, une racine théologique ; deuxième domaine à explorer dans l’œuvre politologique de Carl Schmitt : le corpus dans lequel le juriste de Plettenberg pose les confrontations du monde contemporain comme un choc permanent entre forces élémentaires brutes, de pré-socratique mémoire, en l’occurrence l’affrontement entre l’élément Terre et l’élément Eau. Toute expression réelle du politique (« das Politische ») étant, dans cette optique, une expression du facteur élémentaire « Terre », le politique en soi ne pouvant avoir qu’un ancrage tellurique, continental. Le véritable homme politique est alors une sorte de géomètre romain, explique Carl Schmitt dans son Glossarium publié après sa mort. Un géomètre qui mesure et organise le territoire qui tombe sous sa juridiction.Suite aux deux défaites allemandes de 1918 et de 1945, la Terre n’a plus été l’élément dominant de la politique mondiale : elle a été remplacée par l’Eau, élément du Léviathan thalassocratique. D’où Carl Schmitt démontre quelle dialectique subversive et mortifère se profile derrière la lutte de la Terre (« Land ») contre la Mer (« Meer »). L’Eau/la mer arrache finalement la victoire au détriment des forces telluriques et des puissances continentales. Dans son Glossarium, Carl Schmitt insiste lourdement sur les effets désastreux, pour toute civilisation, de l’écrasante victoire de l’hydropolitique américaine.

« Pyros » signifie « feu » en grec ancien et représente un autre élément fondamental selon Michael Marder, qui combine en son sein plusieurs aspects : celui d’un feu omni-dévorant, aux flammes destructrices, mais aussi des corollaires comme la lumière et la chaleur, aspects autres, et tout aussi fondamentaux, de l’élément « feu ». Si Schmitt avait campé le choc animant la scène internationale comme le choc entre les deux éléments « Eau » et « Terre », cela ne signifie pas que les éléments « air » et « feu » n’existaient pas, ne jouaient aucun rôle dans le politique, même si cela ne transparaissait pas aussi clairement aux époques vécues par Schmitt.

L’élément « Feu » recouvre dès lors plusieurs significations : il est la force brûlante/dévorante de la destruction (que l’on retrouve dans les révolutions anti-traditionnelles) ; il est aussi la « lumière-sans-chaleur » de l’idéologie des Lumières ou encore la chaleur couvant sous la cendre, celle de la révolte silencieuse contre les institutions abstraites et anti-traditionnelles issues des divers corpus modernistes du 18ème siècle des Lumières.

Dès le moment historique où il n’y a plus aucun territoire vierge à conquérir et à organiser sur la planète (voir les thèses de Toynbee à ce sujet), à la mode tellurique/continentale des géomètres romains, la « Terre », en tant qu’élément structurant du véritable politique, cède graduellement sa place prépondérante, non seulement à l’Eau mais aussi au Feu. L’Eau est l’élément qui symbolise par excellence le libéralisme marchand des thalassocraties, des sociétés manchestériennes, des ploutocraties : voilà pourquoi un monde dominé par l’élément Eau refuse de reconnaître limites et frontières, les harmonies paisiblement soustraites à toute fébrilité permanente (Carl Schmitt rappelle dans son Glossarium que qui cherche le repos, immobile, en mer coule et se noie). Il n’y a plus d’ « otium » (de repos fructueux, d’introspection, de méditation, de transmission sereine) possible, il n’y a plus que du « neg-otium » (de la nervosité fébrile, des activités matérielles, acquisitives et cumulantes, sans repos). Seul ce« neg-otium » permanent et ubiquitaire survit et se développe de manière anarchique et exponentielle, submergeant tout sous son flux. Nous vivons alors dans des sociétés ou une accélération sans arrêt (Beschleunigung) domine et annule toutes les tentatives raisonnables de procéder à une « décélération »(Entschleunigung). Dans cette perspective, toute véritable pensée écologique, et donc non politicienne, vise à ramener l’élément Terre à l’avant-plan de la scène où se joue le politique (même si la plupart de ces menées écologiques sont maladroites et empêtrées dans des fatras de vœux pieux impolitiques).

La domination de l’hydropolitique, par l’intermédiaire des superpuissances maritimes, conduit donc à la dissolution des frontières, comme nous pouvons très clairement le percevoir aujourd’hui, à la suprématie mondiale de l’économique et aux règles hypermoralistes du nouveau droit international, inauguré par le wilsonisme dès la première guerre mondiale. L’économique et l’hypermoralisme juridique étant diamétralement contraires aux fondements du politique vrai, c’est-à-dire du politique tellurique et romain.

Cependant, même si la Terre est aujourd’hui un élément dominé, houspillé, cela ne veut pas dire qu’elle cesse d’exister, de constituer un facteur toujours potentiellement virulent : elle est simplement profondément blessée, elle gémit dans une hibernation forcée. Les forces hydropolitiques cherchent à détruire par tous moyens possibles cette terre qui ne cesse de résister. Pour parvenir à cette fin, l’hydropolitique cherchera à provoquer des explosions sur les lambeaux de continent toujours résistants ou même simplement survivants. L’hydropolitique thalassocratique va alors chercher à mobiliser à son profit l’élément Feu comme allié, un Feu qu’elle ne va pas manier directement mais confier à des forces mercenaires, recrutées secrètement dans des pays ou des zones urbaines en déréliction, disposant d’une jeunesse masculine surabondante et sans emplois utiles. Ces forces mercenaires seront en charge des sales boulots de destruction pure, de destruction de tout se qui ne s’était pas encore laissé submerger.

L’apogée des forces thalassocratiques, flanquées de leurs forces aériennes, a pu s’observer lors de la destruction de l’Irak de Saddam Hussein en 2003, sans que ne jouent ni l’adversaire continental russe ni les forces alliées demeurées continentales (l’Axe Paris-Berlin-Moscou). Il y avait donc de la résistance tellurique en Europe et en Russie.

Mais la guerre contre l’Irak baathiste n’a pas conduit à une victoire totale pour l’agresseur néoconservateur américain. Les puissances thalassocratiques n’étant pas des puissances telluriques/continentales, elles éprouvent toujours des difficultés à organiser des territoires non littoraux comme le faisaient les géomètres romains. Les terres de l’intérieur de l’Irak arabe et post-baathiste résistaient par inertie plus que par volonté de libération, ne passaient pas immédiatement au diapason moderniste voulu par les puissances maritimes qui avaient détruit le pays. Cette résistance, même ténue, recelait sans doute un maigre espoir de renaissance. Or cet intérieur irakien, mésopotamien, doit être maintenu dans un état de déréliction totale : la thalassocratie dominante a eu recours à l’élément Feu pour parfaire cette politique négative. Le Feu est ici l’incendie destructeur allumé par le terrorisme qui fait sauter immeubles et populations au nom d’un fanatisme religieux ardent (« ardent » dérivant du latin « ardere » qui signifie « brûler »). Les attentats terroristes récurrents contre les marchés chiites à Bagdad (et plus tard au Yémen) constituent ici les actions les plus horribles et les plus spectaculaires dans le retour de cette violente pyropolitique. Le même modèle de mobilisation pyropolitique sera appliqué en Libye à partir de 2011.

Lorsque l’on refuse les compétences du géomètre, ou qu’aucune compétence de géomètre n’est disponible, et lorsque l’on ne désire pas créer un nouvel Etat sur les ruines de celui que l’on a délibérément détruit, nous observons alors une transition vers une pyropolitique terroriste et destructrice. L’ex-élite militaire baathiste, dont les objectifs politiques étaient telluriques, ont été mises hors jeu, ont cherché emploi et vengeance : elles ont alors opté pour la pyropolitique en créant partiellement l’EIIL, l’Etat islamique, qui s’est rapidement propagé dans le voisinage immédiat de l’Irak meurtri, aidé par d’autres facteurs et d’autres soutiens, aux intentions divergentes. Aux sources de l’Etat islamique, nous trouvons donc des facteurs divergents : une révolte (assez légitime) contre le chaos généré par l’agression néoconservatrice menée par les présidents Bush (père et fils) et une manipulation secrète et illégitime perpétrée par les puissances hydro- et thalassopolitiques et leurs alliés saoudiens. L’objectif est de mettre littéralement le feu aux pays indésirables, c’est-à-dire aux pays qui, malgré tout, conservent une dimension politique tellurique. L’objectif suivant, après la destruction de l’Irak et de la Syrie, sera d’amener le Feu terroriste chez les concurrents les plus directs du monde surdéveloppé : en Europe d’abord, aujourd’hui havre de réfugiés proche- et moyen-orientaux parmi lesquels se cachent des terroristes infiltrés, puis en Russie où les terroristes tchétchènes ou daghestanais sont d’ores et déjà liés aux réseaux wahhabites.

Conclusion : la stratégie thalassocratique de mettre le Feu à des régions entières du globe en incitant à des révoltes, en ranimant des haines religieuses ou des conflits tribaux n’est certes pas nouvelle mais vient de prendre récemment des proportions plus gigantesques qu’auparavant dans l’histoire. C’est là le défi majeur lancé à l’Europe en cette deuxième décennie du 21ème siècle.

Conclusion : la stratégie thalassocratique de mettre le Feu à des régions entières du globe en incitant à des révoltes, en ranimant des haines religieuses ou des conflits tribaux n’est certes pas nouvelle mais vient de prendre récemment des proportions plus gigantesques qu’auparavant dans l’histoire. C’est là le défi majeur lancé à l’Europe en cette deuxième décennie du 21ème siècle.La pyropolitique de l’Etat islamique a un effet collatéral : celui de ridiculiser –définitivement, espérons-le- les idéologies de « lumière-sans-chaleur », dérivées des Lumières et professées par les élites eurocratiques. La lumière seule, la trop forte luminosité sans chaleur, aveugle les peuples et ne génère aucune solution aux problèmes nouveaux qui ont été fabriqués délibérément par l’ennemi hydro- et pyropolitique, qui a l’habitude de se déguiser en « allié » indispensable. Toute idéologie politique déterminée uniquement par l’élément « lumière » est aveuglante, dans la perspective qu’inaugure Michael Marder en sciences politiques ; elle est aussi dépourvue de tous sentiments chaleureux, déterminés par l’aspect « chaleur » de l’élément Feu. Cette absence de « chaleur » empêche tout élan correcteur, venu du peuple (du pays réel), et ôte tout sentiment de sécurité. Toute idéologie de « lumière sans chaleur » est, par voie de conséquence, condamnée à échouer dans ses programmes d’organisation des sociétés et des Etats. Les Etats européens sont devenus des Etats faillis (« failed States ») justement parce que leurs élites dévoyées n’adhèrent qu’à des idéologies de « lumière-sans-chaleur ». Dans les circonstances actuelles, ces élites ne sont faiblement défiées que par des mouvements plus ou moins populistes, exigeant le facteur « chaleur » (la Pologne fait exception).

L’Europe d’aujourd’hui subit une double agression, procédant de deux menaces distinctes, de nature différente : la première de ces menaces provient des systèmes idéologico-politiques relevant de la « lumière seule » parce qu’ils nous conduisent tout droit à cet effondrement planétaire dans la trivialité qu’Ernst Jünger avait appelé la « post-histoire ». L’autre menace est plus visible et plus spectaculaire : c’est celle que représente la pyropolitique importée depuis le monde islamisé, littéralement incendié depuis deux ou trois décennies par divers facteurs, dont le plus déterminant a été la destruction de l’Irak baathiste de Saddam Hussein. La pyropolitique de l’Etat islamique vise désormais à bouter le feu aux pays de l’Europe occidentale, tenus erronément pour responsables de l’effondrement total du Proche- et du Moyen-Orient. La pyropolitique de l’Etat islamique est un phénomène complexe : la dimension religieuse, qu’elle recèle, se révolte avec sauvagerie contre l’idéologie dominante de l’Occident et de la globalisation, qui est, répétons-le, une idéologie de lumière froide, de lumière sans chaleur. Exactement comme pourrait aussi se révolter un pendant européen de ce déchaînement féroce de feu et de chaleur, qui agite le monde islamisé. Ce pendant européen viserait alors le remplacement définitif des nuisances idéologiques aujourd’hui vermoulues, qualifiables de « lumière seule ». Le piètre fatras libéralo-eurocratique, condamnant les peuples au dessèchement et au piétinement mortifères et post-historiques, cèderait le terrain à de nouveaux systèmes politiques de cœur et de chaleur. L’avatar néolibéral des idéologies de « lumière seule » cèderait ainsi devant un solidarisme générateur de chaleur sociale, c’est-à-dire devant un socialisme dépouillé de toute cette froideur qu’avait attribué aux communismes soviétique et français Kostas Papaioannou, une voix critique du camp marxiste dans les années 60 et 70 en France.

La pyropolitique salafiste/wahhabite n’est pas seulement une critique, compréhensible, de la froideur des idéologies de la globalisation ; elle recèle aussi un aspect « dévorateur » et extrêmement destructeur, celui qu’ont cruellement démontré les explosions et les mitraillades de Paris et de Bruxelles ou que mettent en exergue certaines exécutions publiques par le feu dans les zones syriennes conquises par l’Etat islamique. Ces attentats et ces exécutions visent à insuffler de la terreur en Europe par le truchement des effets médiatiques qu’ils provoquent.

L’utilisation de ces dimensions-là de la pyropolitique, et le fait qu’elles soient dirigées contre nous, en Europe, constituent une déclaration de guerre à toutes les parties du monde où la religiosité absolue (sans syncrétisme aucun) des wahhabites et des salafistes n’a jamais eu sa place. Le monde, dans leur perspective, est un monde constitué d’ennemis absolus (Dar-el-Harb). Nous faisons partie, avec les orthodoxes russes, les Chinois ou les bouddhistes thaïlandais, de cet univers d’ennemis absolus. Position qu’il nous est impossible d’accepter car, qu’on le veuille ou non, on est toujours inévitablement l’ennemi de celui qui nous désigne comme tel. Carl Schmitt et Julien Freund insistaient tous deux dans leurs œuvres sur l’inévitabilité de l’inimitié politique.

Personne ne peut accepter d’être rejeté, d’être la cible d’un tel projet de destruction, sans automatiquement se renier, sans aussitôt renoncer à son droit de vivre. C’est là que le bât blesse dans l’Europe anémiée, marinant dans les trivialités de la post-histoire : le système politique qui la régit (mal) relève, comme nous venons de le dire, d’une idéologie de lumière sans chaleur, mise au point au cours des cinq dernières décennies par Jürgen Habermas. Cette idéologie et sa praxis proposée par Habermas n’acceptent pas l’idée agonale (polémique) de l’ennemi. Dans son optique, aucun ennemi n’existe : évoquer son éventuelle existence relève d’une mentalité paranoïaque ou obsidionale (assimilée à un « fascisme » irréel et fantasmagorique). Aux yeux d’Habermas et de ses nombreux disciples (souvent peu originaux), l’ennemi n’existe pas : il n’y a que des partenaires de discussion. Avec qui on organisera des débats, suite auxquels on trouvera immanquablement une solution. Mais si ce partenaire, toujours idéal, venait un jour à refuser tout débat, cessant du même coup d’être idéal ? Le choc est alors inévitable. L’élite dominante, constitué de disciples conscients ou inconscients de l’idéologie naïve et puérile des habermassiens, se retrouve sans réponse au défi, comme l’eurocratisme néolibéral ou social-libéral aujourd’hui face à l’Etat islamique et ses avatars (en amont et en aval de la chaîne de la radicalisation). De telles élites n’ont plus leur place au devant de la scène. Elles doivent être remplacées. Ce sera le travail ardu de ceux qui se sont toujours souvenu des enseignements de Carl Schmitt et de Julien Freund.

Robert Steuckers,, Forest-Flotzenberg, mai 2016.

Source: Michael Marder, Pyropolitics: When the World is Ablaze (London: Rowman and Littlefield, 2015).

Lectures complémentaires (articles du Prof. Michael Marder):

"The Enlightenment, Pyropolitics, and the Problem of Evil," Political Theology, 16(2), 2015, pp. 146-158.

"La Política del Fuego: El Desplazamiento Contemporáneo del Paradigma Geopolítico," Isegoría, 49, July-December 2013, pp. 599-613.

"After the Fire: The Politics of Ashes," Telos, 161, Winter 2012, pp. 163-180. (special issue on Politics after Metaphysics)

"The Elemental Regimes of Carl Schmitt, or the ABC of Pyropolitics," Revista de Ciencias Sociales / Journal of Social Sciences, 60, Summer 2012, pp. 253-277. (special issue on Carl Schmitt)

Note à l'attention des lecteurs:

La version originale de ce texte est anglaise et a paru pour la première fois le 6 mai 2016 sur le site américain (Californie): http://www.counter-currents.com dont le webmaster est Greg Johnson qui a eu l'amabilité de relire ce texte et de le corriger. Merci!

La version espagnole est parue sur le site http://www.katehon.com/es , lié aux activités d'Alexandre Douguine et de Leonid Savin. Merci au traducteur!

La version tchèque est parue sur le site http://deliandiver.org . Merci au traducteur !

-

Sortie le 1er juin du roman choc de l'été 2016 : LE GRAND REMBARQUEMENT d'Emmanuel Albach

Le Grand rembarquement, Emmanuel Albach

Les Bouquins de Synthèse nationale, 390 pages, 26 €

Sortie 1er juin 2016En 2019, un président "consensuel" met en œuvre un projet d'une folle audace, qui se veut une solution définitive et magistrale au problème devenu explosif de la cohabitation des communautés : le "Projet SCSE". Mais qui a conçu ce "Projet SCSE" ? Et quel est son véritable but ? Et qu’est-ce qui se cache derrière ces initiales ? Une version inversée de l'exode de 1962 ? Et, si c'est cela, comment se fera cette fois ce grand déplacement de population, ce grand rembarquement ? Quand l’histoire s’emballe et que les hommes politiques en ont perdu le contrôle, tout peut arriver… Même une issue aussi inattendue qu’inespérée !

Emmanuel Albach est aussi l'auteur de Beyrouth 1976 Des Français aux côtés des Phalangistes... (Les Bouquins de Synthèse nationale, 2015 cliquez là)Le commander en ligne cliquez ici

Bulletin de commande -

Livre Libre Gilbert Collard / Frédéric Rouvillois : faut-il être Républicain ?

-

Retour sur le colloque « Je suis royaliste, pour quoi pas vous ? » de l’Action Française

Le colloque de l’Action Française, le samedi 7 mai dernier, a réuni plus de 500 participants. Il proposait un débat de haute volée entre royalistes avisés et républicains intelligents.

On pouvait compter parmi les 20 invités le constitutionnaliste Frédéric Rouvillois, le rédacteur en chef du service politique de Valeurs actuelles Geoffroy Lejeune, le philosophe Yves-Marie Adelein, le député Marion Maréchal-Le Pen, le maire de Bézier Robert Ménard (en duplex) et le vice président de Debout La France Dominique Jamet.

Lors d’une première table ronde ont été abordés les constats et l’analyse des causes de la crise du système actuel, avec l’élargissement du fossé entre le pays légal et le pays réel comme l’avait prédit Charles Maurras en son temps. L’Homme révolté de 1789 a-t-il accouché d’un Homme libre ? La crise anthropologique est-elle irrémédiable ? Peut-on vivre la « fraternité » dans une société qui a tué le(s) père(s) ? Que reste-il du lien État-Nation ? [....]

La suite sur Le Rouge & Le Noir

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Retour-sur-le-colloque-Je-suis

-

[Antiquité] Les grandes batailles de l'Histoire - Alexandre contre les Perses