Intervention de Lionel Rondouin, normalien, enseignant en classe préparatoire, lors du colloque de l’Institut Iliade « Face à l’assaut migratoire, le réveil de la conscience européenne » à Paris le 9 avril 2016.

Chers amis,

Je ne peux en vingt minutes que lancer des thèmes et suggérer des pistes. Excusez donc le caractère apparemment sommaire ou « graphique » de mes propos.

Le MIM, le Mondialisme Immigrationniste Marchand, est une idéologie à la fois politique et économique.

Car il y a une idéologie économique, travestie en science exacte.

Les fondements de cette représentation du monde économique sont les mêmes que ceux de la prétendue science politique qui voudraient faire remonter la société politique à un contrat social.

On sait que, dans l’histoire de la philosophie politique, la notion de pacte social est théorisée par Thomas Hobbes au milieu du XVIIe siècle dans son Léviathan. L’Angleterre des années 1640 est ravagée par une guerre civile. C’est un accident de l’histoire, très similaire à ce qui se passe au même moment en France avec cette guerre civile qu’on appelle la Fronde.

En revanche, Hobbes y voit une réalité transcendante et permanente. L’homme est, par nature, égoïste, dirigé par ses seuls intérêts. Toute alliance entre les hommes de cet état « natif » imaginaire n’est que de circonstance. Ils ne connaissent aucun lien de solidarité. La nature humaine, c’est la guerre de tous contre tous. Pour Hobbes, l’homme n’est donc pas de naissance un animal social, le « zôon politicon » d’Aristote intégré à une société concrète, préexistante à lui, dotée d’une dimension traditionnelle, juridique, culturelle, linguistique (ce qu’on appelle aujourd’hui une identité), cette société qui constitue un ensemble de liens et qui, sous certains aspects, le détermine dans ses rapports aux autres individus et à la collectivité. Pour Hobbes donc, les hommes, lassés de cette anarchie sanglante et contre-productive, imaginèrent de passer entre eux un contrat de type commercial et de déléguer une partie de leur liberté à une entité nouvelle, l’État, maître et arbitre, qui ferait régner l’ordre nécessaire.

Les théories de Hobbes sont à l’origine de toutes les théories de la table rase qui, sous des formes diverses, se succèdent en Occident depuis trois cents ans. L’humanité, ses sociétés, ses générations successives sont des « tabulas rasas », des tablettes de cire sur lesquelles le temps a écrit des mots, des histoires, des conceptions du monde et des pratiques des rapports sociaux. On pourrait, en chauffant un peu la tablette, faire fondre la cire qui redeviendrait lisse, « rase » et donc vierge, et l’on pourrait donc écrire dessus, en toute liberté, de nouvelles aventures, un nouveau droit, de nouvelles sociétés, un homme nouveau. « Du passé faisons table rase », dit l’Internationale. Ces théories sont l’origine du constructivisme politique, de la théorie des constitutions et de la prétention à rompre avec une nature et des héritages, à « remettre les pendules à zéro » dans l’histoire. Cette problématique est d’actualité puisque rien dans cette logique n’empêche de voir des individus allogènes s’agréger au contrat social.

Dans le domaine de la théorie économique maintenant, qui ne voit la similitude entre la théorie politique de Hobbes et la théorie économique d’Adam Smith, le père et toujours pape de la « science économique » libérale ?

L’homme économique est réduit à sa double fonction de producteur et de consommateur, c’est un « agent économique ». Dans sa relation aux autres agents, l’homo œconomicus ne vise qu’à maximiser son utilité, c’est-à-dire son intérêt individuel en dehors de toute considération de solidarité. La relation économique est à la fois concurrentielle et contractuelle, que ce soit le contrat d’achat-vente ou le contrat de travail. La concurrence pure, parfaite et non faussée est garantie par l’État et les Codes, civil et de commerce, en sont les instruments de contrôle.

Les principes de ces deux idéologies sont communs : les individus sont de purs atomes, des monades leibnitziennes qui flottent quelque part dans le plasma inorganique de l’espace et du temps, des individus hors-sol, interchangeables et équivalents, sans aucune détermination culturelle ou historique.

Deux conceptions des sociétés s’opposent.

Soit les sociétés humaines sont des êtres collectifs dont la valeur est plus que la somme des parties qui les constituent. Ces sociétés sont inscrites dans un espace déterminé et dans une profondeur historique. Elles ont une culture qui peut évoluer dans le temps mais sur la base d’un héritage. Elles acceptent la nouveauté mais avec le regard critique de celui qui juge un arbre à ses fruits. Les activités culturelles, sociales, économiques, les rapports entre individus et les rapports collectifs entre groupes familiaux, sociaux et économiques sont régulés par des normes et – j’ose le dire – des interdits qui assurent le respect de la solidarité. Les sociétés, comme tous les êtres vivants, ont pour objectif de se reproduire, de transmettre. C’est le principe de pérennité et de tradition-transmission.

Soit à l’inverse les sociétés sont des agrégats modelables et remodelables ad libitum en fonction des situations et des intérêts du moment. Les individus maximisent leur intérêt individuel et tout peut librement être marchandisé, temps, travail, procréation. Rien ne s’oppose à ce que l’étranger participe librement à la concurrence locale sur le marché du travail si les élites économiques y trouvent un intérêt. Si le « premier capitalisme » conservait un grand nombre de valeurs patrimoniales et familiales traditionnelles, nous sommes aujourd’hui dans la phase trois du système, le capitalisme financiarisé régi par la loi du rendement immédiat et de l’économie hors-sol. Rien ne s’oppose non plus à ce que l’étranger vienne remplacer l’autochtone défaillant et stérile pour abonder les caisses de retraite, du moment que le retraité touche sa pension et puisse faire sa croisière annuelle. Le temps individuel et collectif est normé par le court-termisme. Après moi, le déluge. Enfin, dans cette société, toute « novation » est reçue comme bienvenue dans cet « hôtel de passage » qu’est la société selon Jacques Attali.

Tout repose donc sur la conception de l’individu.

Malheureusement pour nous, la dernière chose dont nos contemporains accepteront de faire leur deuil est le culte et le primat de l’individu, individu politique et social libre de toute détermination, individu libre de jouir sans entraves dans l’instantanéité du temps, « l’homo festivus » qu’a bien défini Muray. Le « vivre ensemble » de « l’homo festivus » est un mélange paradoxal de consommation matérialiste, de jouissances fugitives et de convivialité factice où des individus « font la teuf » en racontant leur « fun » sous forme de messages adressés à des inconnus autistes par des zombies autistes, tous rivés à leur écran.

Et c’est pourtant à cet individualisme qu’il faut renoncer pour revenir à une conception et une définition holiste et organique de la société. Notre tâche est donc rude.

Le débat n’est pas moral. C’est aujourd’hui une question de survie individuelle et collective.

Nous vivons sur une confusion, qui date de l’époque où nous autres Européens avons constitué le concept d’individu, en mêlant un peu de philosophie grecque socratique et beaucoup de métaphysique chrétienne (c’est le Christ qui a inventé le rachat de l’individu par lui-même alors que le péché et la malédiction du peuple juif sont collectifs).

Cette illusion est de nature juridique.

Le droit ne connaît de responsabilité qu’individuelle, alors que l’histoire connaît la responsabilité collective. Une nation (collectivité humaine, sociale, politique et culturelle) ou une génération (un tronçon temporel de la même collectivité) assument une responsabilité, et nous sommes tous – même les opposants et les dissidents – indéfiniment co-responsables des décisions et des options qui auront été prises de notre temps.

La sidération qui frappe nos contemporains devant les « attentats aveugles » (comme si des attentats étaient aveugles…) tient largement à une conception erronée de la responsabilité. « Je ne leur ai rien fait ». Or les terroristes ont raison. Il n’y a pas d’innocents.

Nous sommes responsables d’être ce que nous sommes, d’être les héritiers de notre civilisation et des décisions prises par nos prédécesseurs. Nous sommes déterminés par nos racines à être blancs, croisés, descendants des défricheurs de la Beauce et des constructeurs de Sainte-Sophie de Constantinople, paysans italiens devenus artisans français, etc… Les destins sont collectifs.

Cette illusion juridique individualiste – « je, en tant qu’individu, ne leur ai rien fait » – ne va pas sans paradoxe, puisqu’elle s’accompagne d’un ethno-masochisme, la haine de soi en tant qu’être collectif historique, dont les manifestations les plus visibles sont la repentance historique constante, la commémoration maladive des prétendus péchés de notre civilisation, et les lois xénophiles dans le domaine social et politique.

Le « vivre ensemble » qu’on nous propose repose sur le postulat de l’accueil et de la déclaration de paix. Or il ne sert à rien de dire « je t’aime » à celui qui répond « moi non plus ». « Faites l’amour, pas la guerre » est une proposition frappée d’une absurdité logique. De deux parties, une peut, toute seule, déclarer la guerre à l’autre, alors que pour faire l’amour, il faut être d’accord tous les deux. Ou alors, c’est un viol et c’est une autre histoire.

Quelles sont donc les voies qui nous sont ouvertes pour faire face au défi, au danger le plus grave qu’ait connu l’Europe depuis 1650 ans, c’est-à-dire depuis les dernières grandes invasions de peuplement ?

Que faire, donc ?

J’évoquerai plusieurs pistes, non exclusives les unes des autres, dans le domaine politique, éducatif, culturel, économique.

Les principes de ces différentes actions sont identiques :

• il faut répéter que nous sommes la majorité, mais agir comme si nous étions déjà une minorité. Rien n’est plus désastreux que le concept de « majorité silencieuse » qui a fait tant de mal à la droite, car la majorité a en permanence élu et laissé faire sans rien dire des élites qui l’ont trahie. Les minorités conscientes et actives mènent le monde,

• il faut alerter, dénoncer les contradictions du système, revendiquer et défendre la liberté d’expression,

• il faut éduquer, transmettre, former la génération montante,

• il faut mettre à profit les tendances actuelles et les initiatives qui vont dans le sens du localisme et d’une conception holiste de la société.

Dans le domaine politique, nous avons un rôle de lanceurs d’alerte, de propagateurs d’information et de défenseurs d’internet contre le totalitarisme mou qui s’instaure. Actuellement, ce ne sont pas les sites djihadistes ou immigrationnistes que l’on ferme ou que l’on persécute, ce sont les lanceurs d’alerte qui sont persécutés par le prétendu état d’urgence. Le gouvernement français avait déjà refusé l’asile politique à Snowden, dénonciateur de l’espionnage généralisé par des intérêts étrangers. Aujourd’hui, les sites d’information sont surveillés. Le dimanche soir précédent les attentats de Bruxelles, Marion Maréchal-Le Pen s’est fait incriminer sur BFM-TV par la responsable des informations politiques du Parisien. Son crime était d’avoir twitté lors de l’arrestation de Salah Abdesselam : « Je me réjouis de cette arrestation, mais combien en reste-t-il dans la nature ? » La journaliste lui a demandé si elle n’avait pas honte de tenir des propos « anxiogènes »… Et 36 heures après, les complices d’Abdesselam encore dans la nature faisaient plus de 30 morts… Et bien, non, nous n’avons pas honte de tenir des propos anxiogènes ! Et je vous propose de réfléchir à la manière d’amplifier notre voix.

Dans le même domaine politique, nous devons nous attacher à expliquer et diffuser auprès du plus grand nombre, en tout temps et en tous lieux, où se situe l’escroquerie économique la plus flagrante du MIM. Non, les migrants n’assureront pas le financement de la retraite par des cotisations sociales ! Dans un contexte historique de vieillissement de la population européenne, il serait déjà hasardeux d’escompter que la solidarité trans-générationnelle fonctionne parfaitement, sans remise en cause de cette situation d’exploitation des classes jeunes par les baby-boomers qui ont refusé les contraintes de l’éducation d’une famille pour mieux profiter des plaisirs de la société de consommation. Peut-on donc penser que, quand bien même les nouveaux arrivants trouveraient leur place sur le marché du travail avec les normes de productivité que nous exigeons des salariés, ces salariés accepteraient de subvenir aux besoins de personnes avec lesquelles ils n’ont et ne se sentent aucun lien de solidarité ? Je pense que le message est rude à entendre pour nos concitoyens, mais il est nécessaire. Tant pis pour le niveau de vie des retraités, à titre individuel. C’est leur génération qui a collectivement pris les mauvaises décisions. C’est comme la dette, il faudra payer l’addition…

Nous devons aussi nous faire les pourfendeurs de toute forme de marchandisation du vivant. Non seulement contre la marchandisation du corps comme nous le faisons pour la GPA et ce message me semble porteur et efficace, mais aussi contre la brevetabilité du vivant sous toutes ces formes. Il y a là une synergie à trouver avec les opposants aux lobbies pharmaceutiques et aux Monsanto en tout genre, qui peut nous donner de la visibilité, en pleine cohérence avec notre vision du monde.

Il faut enfin dénoncer préventivement les naturalisations massives à venir. Le peuple votant et pensant mal, les élites n’ont d’autre voie que de diluer le peuple en procédant à ces naturalisations, si possible dès le prochain quinquennat en France.

En revanche, l’action politique ne peut pas être l’alpha et l’omega de notre action. En effet, comme l’a très bien vu Laurent Ozon par exemple, pour réussir en politique, il faut être élu et donc s’abstenir de discours excessivement traumatisants. L’inaudible – ce que l’on ne veut pas entendre – est donc indicible. À ce titre, nous savons tous ici que cela sera très dur dans l’avenir – troubles civils et sociaux, baisse générale du niveau de vie, etc… – mais on ne peut incriminer un parti politique lorsqu’il affirme détenir les moyens de contrôler la situation. Je dis cela pour les impatients et les radicaux…

Il convient donc d’agir aussi hors de la sphère politique.

Un des axes prioritaires d’action est l’éducation, afin de former des élites capables d’assumer leur responsabilité à venir.

Le système, avec l’assentiment fataliste de nos contemporains, a fait s’effondrer l’enseignement de tous les savoirs et de toutes les méthodes qui permettent de comprendre et de juger le monde. Cette faillite profite bien entendu au projet du MIM car l’Éducation nationale (à laquelle j’inclus généralement l’enseignement confessionnel sous contrat) produit des individus hors-sol, hors-histoire, indifférenciés, interchangeables et disposés à accepter tout projet qui ferait table rase de notre identité.

Le niveau général est lamentable en capacité logique d’analyse et de déduction, en histoire, géographie physique et humaine, économie politique, philosophie, sociologie. Le français est lu et parlé avec un vocabulaire pauvre et approximatif, proche du niveau d’une langue étrangère moyennement maîtrisée plutôt que de celui d’une langue maternelle. Même l’apprentissage du calcul est rendu difficile du fait de la pauvreté du vocabulaire français, car les élèves ne peuvent pas comprendre les mots du problème posé.

Je vous propose donc de réfléchir à la création d’écoles hors contrat ou au renforcement d’écoles existantes. Ce projet supposerait la mobilisation de bonnes volontés, de compétences juridiques et de moyens financiers, mais cela me semble la suite logique de notre entrée en sécession.

Un autre volet de cette éducation est celui des valeurs. Nous pouvons transmettre les valeurs holistes et solidaires et former les élites qui nous seront nécessaires.

Une des faiblesses constitutives de la société marchande a bien été mise en lumière par François Perroux, dont je vous rappelle qu’il a été l’un des économistes français les plus brillants, professeur au Collège de France, grand mathématicien, avant d’être méprisé par l’Université de la pensée unique. Il avait en effet comme projet de constituer une économie politique globale permettant une compréhension des phénomènes économiques comme l’une des dimensions de la société, mais pas la seule et en tout cas pas autonome par rapport à ses autres dimensions. Il écrit, dès 1969 :

« Toute société capitaliste fonctionne régulièrement grâce à des secteurs sociaux qui ne sont ni imprégnés ni animés par l’esprit de gain et de la recherche du plus grand gain. Lorsque le haut fonctionnaire, le soldat, le magistrat, le prêtre, l’artiste, le savant sont dominés par cet esprit, la société croule, et toute forme d’économie est menacée. […] Un esprit antérieur et étranger au capitalisme soutient durant une durée variable les cadres dans lesquels l’économie capitaliste fonctionne. Mais celle-ci, par son expansion et sa réussite mêmes, dans la mesure où elle s’impose à l’estime et à la reconnaissance des masses, dans la mesure où elle y développe le goût du confort et du bien-être matériel, entame les institutions traditionnelles et les structures mentales sans lesquelles il n’est aucun ordre social. Le capitalisme use et corrompt. Il est un énorme consommateur de sève dont il ne commande pas la montée […]. »

Ce texte magnifique doit nous rappeler que, lorsque le MIM et le capitalisme de troisième type échoueront dans leur projet comme le parasite meurt de l’épuisement de son hôte, nous aurons plus que jamais besoin de ces élites animées de valeurs de service, ces valeurs « libérales » au sens grec du terme. C’est le rôle que nous devons assigner à nos activités communautaires et de scoutisme, qui seront une source de sève dans les périodes troublées à venir.

Passons maintenant à la manière dont nous pouvons nous appuyer sur des tendances existantes dans la société actuelle, sur d’autres écoles de pensée et d’action que nous avons souvent considérées comme éloignées de nos préoccupations, mais qui se sont insensiblement rapprochées de nous comme nous nous rapprochions d’elles. J’entends par là tous les mouvements qui se revendiquent de la notion de responsabilité collective. La responsabilité sociale et environnementale, la consommation responsable, la sobriété étaient des concepts plutôt universalistes. Mais la réalité des faits et l’influence de certaines personnalités comme Michéa ont amené les promoteurs de ces théories et de ces pratiques à comprendre enfin que le commerce équitable, ce n’est pas seulement pour les petits producteurs de café du Costa-Rica chers à Max Havelaar. C’est aussi pour nos frères agriculteurs et éleveurs gaulois qui se crèvent au travail, exploités par le système et la mondialisation, à 30 kilomètres du centre-ville de Paris. Commerce équitable de proximité, circuits courts, voilà qui nous convient parfaitement et où nous avons un rôle concret à jouer. J’y rajouterai une réflexion sur la manière d’organiser ou de relayer des campagnes de boycott à l’encontre d’enseignes ou de marques.

Dans le domaine économique, nous devons entreprendre et aider nos entrepreneurs, avec un esprit de communauté minoritaire. Financement, relations comme fournisseurs ou clients, qu’importe. Et, pour ce qui concerne l’entreprise, nous devons systématiquement nous constituer en forme juridique de sociétés de personnes, SCOP, SARL, etc., et non pas en sociétés de capitaux. Cela permet de coopter les personnes et, de surcroît, comme les associés ne relèvent pas du contrat salarial, cela nous permettra de contourner plus efficacement les contraintes xénophiles du droit du travail, qui ne feront que se renforcer. Tous les domaines sont ouverts : services dont l’éducation dont j’ai déjà parlé, mais aussi commerce, voire industrie dans une politique de relocalisation.

Voici, mes chers amis, les quelques pistes de réflexion et les quelques propositions que je souhaitais vous soumettre.

Je vous remercie de votre attention.

Lionel Rondouin

• D’abord mis en ligne sur Institut Iliade et repris par Cercle non conforme, le 18 avril 2016.

http://www.europemaxima.com/

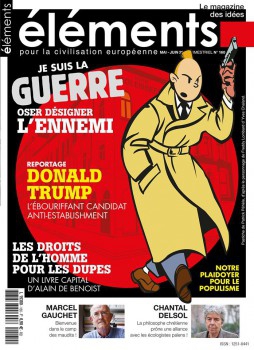

C’est un Tintin déterminé, brandissant une arme de poing, qui fait la une du dernier numéro d’

C’est un Tintin déterminé, brandissant une arme de poing, qui fait la une du dernier numéro d’ « Vous parlez comme un livre ! » lançait un jour Boutang, moqueur, à un jeune fanfaron. Mieux qu'à nul autre, c'est pourtant à lui-même que cette boutade pourrait s'appliquer à la lettre : il parlait comme il écrivait, d'un même rythme, sans rupture ni rature. L'habitait une sorte de densité permanente, que seuls désarmaient, à certains moments, l'humour ou l'émotion. Ce poids spécifique, propre à sa nature même, issu de quelque grâce inexpliquée, n'est évidemment pas pour rien dans le sentiment répandu que son oeuvre est d'un accès difficile. Aussi est-ce souvent par certains aspects particuliers de son travail, notamment la critique littéraire (Les Abeilles de Delphes, La Source sacrée, La Fontaine politique), que beaucoup parviennent à l'aborder. Avec le risque d'être tentés d'en rester là, de ne pas oser affronter ses autres grands livres - Ontologie du secret, Apocalypse du désir, Le Purgatoire, ou le Maurras... -, dont la lecture peut prendre l'allure d'une épreuve rebutante, voire dissuasive.

« Vous parlez comme un livre ! » lançait un jour Boutang, moqueur, à un jeune fanfaron. Mieux qu'à nul autre, c'est pourtant à lui-même que cette boutade pourrait s'appliquer à la lettre : il parlait comme il écrivait, d'un même rythme, sans rupture ni rature. L'habitait une sorte de densité permanente, que seuls désarmaient, à certains moments, l'humour ou l'émotion. Ce poids spécifique, propre à sa nature même, issu de quelque grâce inexpliquée, n'est évidemment pas pour rien dans le sentiment répandu que son oeuvre est d'un accès difficile. Aussi est-ce souvent par certains aspects particuliers de son travail, notamment la critique littéraire (Les Abeilles de Delphes, La Source sacrée, La Fontaine politique), que beaucoup parviennent à l'aborder. Avec le risque d'être tentés d'en rester là, de ne pas oser affronter ses autres grands livres - Ontologie du secret, Apocalypse du désir, Le Purgatoire, ou le Maurras... -, dont la lecture peut prendre l'allure d'une épreuve rebutante, voire dissuasive. Hubert Rodarie est directeur général délégué du groupe d’assurance SMABTP et auteur de plusieurs ouvrages traitant de la situation économique et financière.

Hubert Rodarie est directeur général délégué du groupe d’assurance SMABTP et auteur de plusieurs ouvrages traitant de la situation économique et financière. Alors que Barrès est surtout un essayiste, un chroniqueur et un journaliste, son livre le plus connu est un roman publié en 1897, Les Déracinés. Bien que la bibliographie du Socle tiennent également à distance la fiction, s'arrêter attentivement sur cet ouvrage n'aura pas manqué de nourrir notre pensée politique.

Alors que Barrès est surtout un essayiste, un chroniqueur et un journaliste, son livre le plus connu est un roman publié en 1897, Les Déracinés. Bien que la bibliographie du Socle tiennent également à distance la fiction, s'arrêter attentivement sur cet ouvrage n'aura pas manqué de nourrir notre pensée politique.