culture et histoire - Page 1203

-

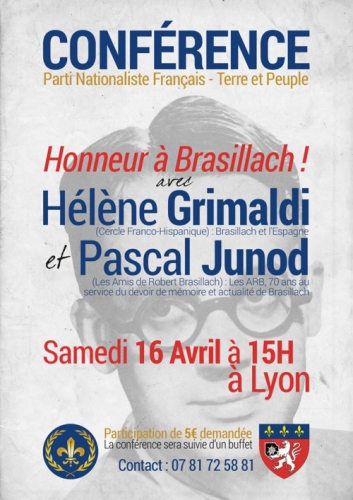

Conférence sur Brasillach

-

Le roi qui donna Alger à la France

Le souvenir d'une dette contractée par le Directoire sert de prétexte à Charles X pour s'emparer de l'Algérie. Bravant l'hostilité de l'Angleterre, dédaignant les invectives de la presse libérale, le roi remporte la victoire qui avait échappé à Charles Quint et Louis XIV.

Cette année-là, le sixième de son règne, Charles X, soixante-treize ans, subissait les assauts conjugués d'une presse déchaînée, d'une bourgeoisie capitaliste avide de révolution et de quelques royalistes bornés. Il n'en offrait pas moins à la France l'ultime cadeau de la monarchie traditionnelle en prenant Alger.

Alger sous la tutelle d'un État turc

Il importe de préciser qu'alors l'Algérie n'existait pas. S'il y avait un État, c'était un État turc – on disait la Régence d'Alger - relevant nominalement du sultan de Constantinople et dominant des populations très diverses : Berbères, les vrais autochtones ; Arabes, conquérants au VIIe siècle ; Turcs arrivés par invasion ; Juifs, qui vivaient du négoce. La puissance turque était représentée à Alger par un dey, alors nommé Hussein. Depuis trois siècles, cette cité semait la terreur en Méditerranée par ses corsaires qui s'emparaient des navires et prenaient les chrétiens en otage, ce qui rapportait beaucoup d'argent à ladite Régence. L'empereur Charles Quint avait attaqué ce repaire de gangsters en 1541, puis Louis XIV, avec ses grands capitaines Duquesne et d'Estrées, l'avaient bombardé en 1683 et 1688. Toujours sans succès. Eh bien, Charles X, lui, voulut tout seul la victoire, et il l'obtint !

Le prétexte pour intervenir fut fourni par le dey lui-même qui s'était permis en 1827, disait-on, de donner un coup d'éventail au consul de France Pierre Deval venu lui dire que la France n'avait pas à reconnaître une dette contractée trente ans plus tôt par le Directoire pour un achat de blé négocié avec le dey par les deux juifs Busnach et Bacri. L'honneur français ayant été bafoué par le dey, un blocus d'Alger par la marine française s'imposait.

Bravant l'hostilité et les menaces de l'Angleterre, dédaignant les invectives de la presse libérale, le roi prépara l'expédition avec son ministre le prince Jules de Polignac et avec la certitude de fonder en Afrique l'empire chrétien rêvé par saint Louis.

Mettre fin à la barbarie en Méditerranée

Il confia la flotte de 675 bateaux, dont 103 bâtiments de guerre et 83 pièces de siège, au vice-amiral Duperré, et l'armée de terre de 35 000 hommes au ministre de la Guerre le comte de Bourmont. Alger avait la réputation d'être imprenable, mais l'aventure méritait d'être tentée. Ne pouvai-ton pas utiliser les plans et les croquis qu'un agent secret de Napoléon avait dressés en 1808 ?

La flotte, partie de Toulon le 25 mai 1830, arriva en vue d'Alger le 31 mai, mais des vents contraires l'obligèrent à se replier vers Palma aux Baléares. Elle revint le 10 juin et débarqua le 14 juin sur la plage de Sidi Ferruch, à quelques kilomètres d'Alger. Le dey ne disposait que d'une armée hétéroclite et mal commandée par son gendre : elle se dispersa après un combat de plusieurs heures à Staoueli. C'est alors que Bourmont décida de lancer son artillerie sur Alger : il attaqua et pilonna le 3 juillet le fort l'Empereur dominant la ville. Le 4 juillet la forteresse tomba dans un terrible explosion. Le 5, il ne restait plus au dey qu'à capituler et à proposer des négociations avant de s'enfuir douillettement pour Naples, tandis que les forces françaises entraient dans la ville. On compta du côté français 415 morts et 2 160 blessés, il y en eut beaucoup plus du côté algérien.

En trois semaines, la France venait de mettre fin à la barbarie en Méditerranée : elle allait pouvoir reprendre sa mission civilisatrice héritée de la Rome impériale et de la chrétienté de saint Augustin. Le contraste entre l'infinie grandeur du pari sur l'avenir et la petitesse des débats de politique politicienne qui occupaient l'opinion en ce mois de juillet 1830 est saisissant. Aucun personnage officiel ne salua l'entreprise victorieuse du roi. Au contraire on redoubla de sarcasmes et de menaces à son égard, avant de le renverser trois semaines plus tard. Nous en parlerons dans notre prochain numéro.

Destin d'un héritage

La conquête de l'Algérie - État créé de toutes pièces par la France, il faut toujours s'en souvenir - allait être poursuivie par la monarchie de Juillet, le Second Empire et la Troisième République, mais ce joyau tomba, hélas, aux mains des républicains, jacobins incapables de comprendre la diversité humaine, et laïcistes scandalisant trop souvent par leur absence de foi des populations que l'on aurait pu rechristianiser. Cela aboutit, malgré le sursaut français de 1958, au comble du déshonneur : la forfaiture de 1962. Donc au recul de la civilisation et au reniement de l'oeuvre esquissée par Charles X. L'arrière-arrière-petit-fils du roi, le prince Sixte de Bourbon Parme, dans son livre La Dernière Conquête du roi : Alger 1830 paru en 1930, écrivait : « Ne fût-ce que pour cela, Charles X, très clairvoyant et très agissant dans la poursuite de ce haut destin, doit compter parmi nos grands rois ; en mourant, les fleurs de lys ont jeté leur dernier éclat de fleur et d'épée. »

Michel Fromentoux L’ACTION FRANÇAISE 2000 du 16 au 30 septembre 2010

-

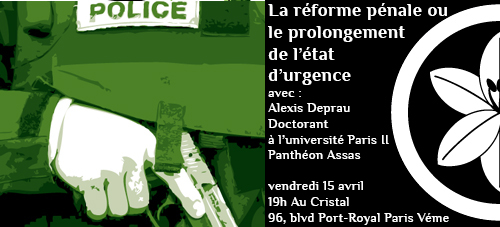

Conférence Dextra du 15 avril : La réforme pénale ou le prolongement de l'état d'urgence, par A. Deprau

Chers amis et camarades,Dextra recevra ce vendredi 15 avril, Alexis Deprau, Doctorant en droit à l'Université Paris II - Assas qui nous parlera de :"La réforme pénale ou le prolongement de l'état d'urgence".Nous vous attendons nombreux, à partir de 19 h, pour cette nouvelle conférence,A vendredi ! -

Passé Présent n°97 - Les Pâques sanglantes de Dublin

-

Tribune libre – Les mythes fondateurs de la civilisation européenne, par Vincent Revel

De plus en plus, nous subissons l’uniformisation des sociétés par le biais de la mondialisation. Cette dynamique, encouragée par nos dirigeants, devient même un absolu. En dehors de ce chemin, balisé par notre élite corrompue, il n’existerait aucune autre alternative. La pensée égalitariste, qui défend l’idée du multiculturalisme, nous laisse croire en une harmonie nouvelle construite sur les cendres de notre héritage et de notre identité.

Malheureusement, cette utopie nous mène vers une impasse. Ceux qui prennent le risque de dénoncer la fragilité extrême de ce modèle de société et la dérive communautariste qui en découle sont systématiquement caricaturés, insultés et ostracisés. Cette méthode est implacable ! Comme nous le dit l’écrivain-historienLuc Mary, dans l’Antiquité grecque, l’ostracisme « signifiait la perte des droits civiques de l’accusé et l’exclusion temporaire de la société ». Avec cette censure d’un nouveau genre, appliquée au nom de la pensée unique, nous sommes sous la menace de « l’asservissement des consciences ».

C’est dans une situation aussi tendue et déstructurante qu’il est intéressant de questionner nos anciens mythes fondateurs. Celui de la tour de Babel est plus qu’évocateur ! Selon le professeur émérite des Universités Claude-Gilbert Dubois, « la tour de Babel résume un symbole politique, celui du grand empire, fortement centralisé, étroitement et massivement organisé, unifié, à forte hiérarchie et à visées conquérantes… où il n’y a ni marginaux ni exclus ni laissés pour compte. » « Les principes d’organisation de cette société fictive sont l’unitarisme et le totalitarisme. Uniformisme, puisque tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et totalitarisme, puisque tous participent à la même tâche constructive. » Le résultat tend au conformisme « car chaque individu se fond dans cette masse appelée les hommes et n’a plus d’existence propre. » L’objectif poursuivi est celui de « la conquête du ciel ». Face à cet égarement et à cette prétention, ce mythe nous apprend que Dieu, dans une posture paternaliste, souhaitait préserver « le maintien d’un pluralisme qui assure à chaque peuple une identité et une part d’autonomie. » Cette utopie de la démesure propre à l’homme a précipité la chute de cette société qui prenait le risque de rompre l’harmonie « d’un monde régulé ».

Ce texte biblique rejoint, d’une certaine façon, le mythe prométhéen et ses divers avatars comme « les mythes du surhomme, de la race supérieure, les mythes communistes de la parfaite répartition des biens, de la cité idéalement égalitaire, les mythes capitalistes du libéralisme généralisé engendrant soi-disant l’harmonie » et le concept nouveau de se définir comme « citoyen du monde ». Avec cette tour de Babel, nous voyons déjà la condamnation du melting-pot et des agglomérations démesurément grandes, pour défendre l’idée d’un aménagement raisonné et harmonieux de notre environnement où chaque peuple aurait droit à son territoire. Ceci s’appelle la vraie diversité des cultures et des civilisations, à l’opposé de ce que nous proposent les « intellos-bobos » avec l’uniformisation des esprits.

Un autre mythe, développé avec intensité dans la tragédie de Sophocle, nous raconte l’épopée thébaine et l’histoire d’Œdipe. Au-delà du supposé complexe développé par Freud nous expliquant « l’ensemble des relations d’amour et de rejet de l’enfant à l’égard de ses parents », c’est la question de l’identité qui nous est présenté. Les questions que nous renvoie ce mythe sont : qui sommes-nous et d’où venons-nous ? « Le mythe d’Œdipe raconte la période préhistorique de l’histoire future de la conscience de soi. » Il nous introduit « de plain-pied dans l’histoire et les secrets de la vie de l’individu. » Le mythe de Cassandre est encore plus parlant. « Elle prévoit le futur mais elle a beau le dire en termes clairs, on ne l’écoute pas. On ne pense à elle que lorsque la prédiction s’est réalisée. Il est toujours trop tard. » De ce fait, elle ne put éviter la destruction de Troie et sa fin tragique ainsi que celle du roi Agamemnon.

Tout ça pour dire, qu’en cette période d’incertitude, où de faux rebelles et de pseudo-indignés se rassemblent autour de concepts creux comme celui de « Nuit debout », où nos « belles âmes » ne cessent de déconstruire les valeurs et les principes de notre civilisation occidentale, il serait judicieux de nous référer plus souvent à ces vieux mythes qui peuvent parfois nous paraître désuets, étranges, violents, barbares ou tout simplement farfelus car le futur appartient toujours à celui « qui a la plus longue mémoire » et ceci nous éviterait peut-être de connaître un nouveau Ragnarök sans y être préparés !

Vincent Revel

-

El Alamein, la derniere offensive de Rommel 1/2 'Tobrouk'

-

(12) Les Civilisations Disparues - Trésors paiens des îles britanniques

-

La figure royale de Clovis à Charlemagne

Un retour dans le passé, un regard sur le haut Moyen-Age…. Voilà ce que je vous propose aujourd’hui ! Qu’est-ce donc que cela, le haut Moyen-Age ? Pour résumer, il s’agit de la période qui s’étend en Occident de la chute de Rome en 476 à l’An mil. Epoque méconnue, encore plus reléguée comme obscure, violente et inutile à notre époque, ce premier Moyen-Age est pourtant celui qui nous transmis notre fondement de royaliste. En effet, de Clovis à Charlemagne, différentes traditions royales se sont mêlées : l’héritage helléno-romain, celui germanique et enfin la tradition chrétienne. Ainsi, c’est dans notre royaume ou presque qu’est née l’idée royale telle que nous la connaissons, plus ou moins déformée.

Dans le monde franc, le roi est soumis à la loi. La législation peut être changée, améliorée ou adaptée mais le roi est un chef soumis à la loi, c’est-à-dire à l’organisation pratique du royaume. Cette loi est orale et il faut attendre Clovis pour en connaître la première codification. La dynastie mérovingienne ne publiera aucun édit important jusqu’à celui de Louis Ier en 688. Encore faut-il préciser que cet édit reprend celui du roi lombard Rothari. Le royaume lombard s’inspire plus volontiers de la Rome royale et impériale, avant que les Francs n’en fassent autant. L’héritage romain tend à faire du roi le législateur en chef, celui par qui la loi est légitime et celui par qui elle est aussitôt légale. En effet, cela vient de l’époque impériale où le Sénat faisait le droit et l’empereur faisait la loi. Si l’on ajoute à cela le christianisme, le roi devient l’émetteur de la loi… A la différence notable que la loi doit être en accord avec le Décalogue. Lorsque Charlemagne fait reprendre la législation franque en 802/803, il est stipulé que la réforme doit permettre de rendre l’administration plus efficace et que le roi est l’intermédiaire entre Dieu et les hommes de cette terre. Contrairement à une idée répandue, la loi salique est évoquée non pas lors de la Guerre de Cent Ans mais par un des capitulaires de l’empereur Charlemagne ! Cette loi évoque la fondation du royaume franc par Dieu et affirme que le roi n’est pas au-dessus des lois mais aussi que la justice est dans la nature de la fonction royale.

Oui, dès le IXème siècle, il est affirmé que le roi fait la loi, que celle-ci est légale tant qu’elle ne va pas à l’encontre des principes de la Foi, et qu’il en découle que le roi a pour rôle d’être juste et de rendre justice. Isidore de Séville et le concile de Paris de 829 reprennent cette idée fondamentale. Charlemagne utilise le terme de missii pour parler des hommes de confiance qu’il envoie remplacer les tribunaux comtaux : ces « envoyés » ont pour mission de rendre justice pour le roi, en son nom.

Au-delà de la loi et de la justice, la figure royale hérite des trois traditions dont nous avons parlé en ce qui concerne son rapport à la religion. La nouveauté est la construction de la Chrétienté et donc de la montée en puissance de l’évêque de Rome, pas encore appelé pape. Sous les dynasties mérovingienne et carolingienne, le roi franc tente de se faire du pontife romain un allié et s’entoure d’évêques. Les plus compétents méritent d’être cités : Eloi, monétaire du roi Dagobert, Alcuin, le conseiller anglo-saxon de Charlemagne ou encore Hincmar, le soutien de Charles le Chauve. Preuve que l’Eglise est au cœur des préoccupations, les missii sont toujours au nombre de deux : un laïc et un clerc. Ce rapport étroit qu’ont nos premiers rois avec Rome ne doit pas faire oublier que des tensions ont existé : de manière générale, les mérovingiens et les carolingiens font pression pour nommer évêque un de leurs proches. Si Louis Ier est révérencieux envers l’Eglise, Charles Martel (certes jamais roi) estime que les terres ecclésiastiques sont publiques et qu’il en dispose selon sa volonté ! Le lien entre le roi franc et l’Eglise se fait par la protection militaire du premier à la seconde et des réformes régulières assurant que le clergé soit le moins ignorant et le plus chaste possible. Le sacre royal est bien sûr l’ultime lien qui unit le roi à Dieu et à Son Eglise, ici intervient la tradition juive.

Enfin, le roi est un guerrier, et même le premier des guerriers de son royaume. Selon Grégoire de Tours, la guerre juste doit être menée avec détermination, mais il n’explique pas ce qu’est la guerre juste… En théorie source de paix, le roi est donc aussi qui doit dire quand la paix n’est plus possible et doit agir par les armes quand il le faut. Il ne faut pas oublier que la légitimité est alors dans la victoire militaire, aussi un roi qui ne fait pas la guerre n’est pas un roi. Charlemagne mène ainsi ses hommes au combat presque jusqu’au terme de sa vie. Illustrant le contraire du roi qui guerroie pour une juste cause, Childéric est tué en 675 après avoir assassiné un grand de son royaume. La victoire sur les païens permet non seulement de montrer la grandeur de roi chrétien mais aussi d’accroître sensiblement son territoire.

Loi, Foi et guerre, tels sont les attributs de roi dans l’Occident chrétien du haut Moyen-Age. Il s’agit durant ces siècles de rien de moins que de la naissance de la figure royale telle que nous la connaissons de nos jours. Source de loi dans le monde romain, le roi chrétien ne peut se défaire de la loi divine, ce qui l’amène alors vers la justice qu’il doit assurer et faire assurer. Enfin, source de la liberté et de la paix de son royaume, le roi se révèle être le premier serviteur armé de son royaume. En fait, les traditions romaine, germanique et chrétienne ont façonné notre conception de la royauté. Pour reprendre Gorges Dumézil, dans le monde indo-européen, le roi est le réceptacle et le garant des trois fonctions : sacré, guerre, fécondité (tant de la terre, que de la femme). Ainsi le roi rassemble des fonctions paternelles et maternelles. L’Eglise lui assure le sacre, qui n’est pas un sacrement mais un sacremental qui fait de l’oint une figure présente du Christ, ce qui est une fonction paternelle et maternelle à la fois (Dieu étant au-delà). La guerre permet au roi de montrer sa virilité et sa vaillance devant la mort, ce qui est une fonction paternelle. De même, le roi est tenu pour responsable de la bonne récolte en tant que lien avec le divin (fonction nourricière du père) et sa descendance prouve au monde que le royaume a un avenir (fonction maternelle de la fécondité). Ces trois fonctions que sont le sacré, la guerre et la fécondité ont inspiré directement les trois ordres : ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent.

Mais le haut Moyen-Age a aussi fondé notre Loi fondamentale ! N’avez-vous pas l’impression que le fait que le roi est législateur tant que la loi est légitime selon Dieu ne se rapproche pas du fait que le roi n’est pas propriétaire mais dépositaire de la Couronne ? De là, découle la Loi fondamentale, que le roi est « dans l’heureuse impuissance de changer. » Le légitimiste peut ainsi puiser jusqu’au haut Moyen-Age pour évoquer les causes qui font de l’héritier le roi !

Charles d’Antioche

http://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/1912-la-figure-royale-de-clovis-a-charlemagne

-

Speciale cinema - Orages d'acier - 10/04/2016

-

(11) Les Civilisations Disparues - Saint Paul et les premiers Chrétiens