culture et histoire - Page 1204

-

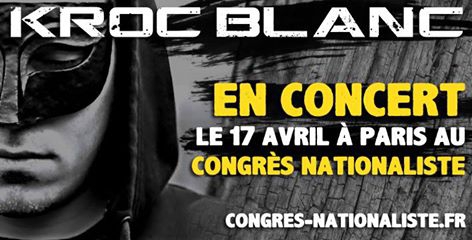

Concert à Paris

-

Piero San Giorgio - Lectures de printemps 2016 3/3

-

Piero San Giorgio - Lectures de printemps 2016 2/3

-

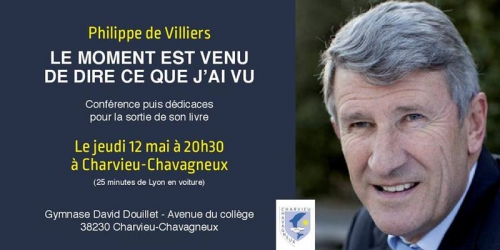

12 mai : conférence de Philippe de Villiers à Charvieu-Chavagneux (38)

-

Piero San Giorgio - Lectures de printemps 2016 1/3

-

(10) Les Civilisations Disparues - Braveheart, entre Mythe et Réalité

-

Les Brigandes - Le retour des Héros

-

« Commun / Essai sur la révolution au XXIe siècle » de Pierre Dardot et Christian Laval

Le bien commun contre le fanatisme du marché

Les biens communs, ceux qui ne peuvent (ou ne doivent) entrer dans le Système marchand parce qu’ils sont le bien commun du groupe, font l’objet de plusieurs et intéressantes études depuis deux ans. Il faut citer l’ouvrage collectif du Pr de Saint-Victor (*), plein de qualités, mais dans lequel la pluralité des auteurs provoque des contradictions et des redites.

Aujourd’hui le volume très dense de Pierre Dardot et Christian Laval, Commun / Essai sur la révolution au XXIe siècle, présente l’avantage d’être d’une bonne venue et de proposer au lecteur une documentation érudite et critique.

Ces deux auteurs, l’un philosophe, l’autre sociologue, mettent en lumière le caractère crucial de l’objet de leur étude, et ils le font de manière engagée dès l’abord puisqu’ils considèrent que c’est par la problématique des communs que doivent passer tous ceux qui s’opposent à la fois à la dictature fanatique du marché et à la destruction de l’environnement s’ils veulent déboucher sur un projet politique, social et économique viable.

Voilà qui devrait satisfaire les partisans de l’enracinement, ceux qui, précisément, luttent pour la survie collective des héritages, d’Europe et d’ailleurs. Malheureusement, ces universitaires ne souscriraient sans doute pas encore à notre propos, car ils appartiennent au sens large à l’école du marxisme hérétique. Cela dit, les marxistes d’aujourd’hui sont bien plus supportables que ceux d’il y a trente ans, car ils ont perdu leur arrogance et leurs certitudes. Ils sont quelque peu désespérés, et cela nous rapproche dans la même proportion.

Leur livre commence par ces mots : « L’avenir semble interdit. » On est loin de « la marche inexorable de l’Histoire » à laquelle se référaient les marxistes d’avant 1990. Débarrassés de ces mauvaises manières, les disciples du prophète sont beaucoup plus lisibles.

La destruction des libertés organiques

Pour commencer, cet ouvrage nous montre combien l’instauration du libéralisme ne fut pas l’effet d’une nécessité mais, au contraire, d’une volonté délibérée de substituer aux sociétés organiques, nées de l’histoire et enracinées dans les mythes et les mémoires des peuples et des dynasties, une rationalité purement utilitariste fondée sur une conception purement individualiste.

Dès le XVIIe siècle on va assister en Angleterre à une confiscation des modes de vie communautaires sous l’effet de la rapacité des puissants. Les mécanismes de cette dépossession sont parfaitement décrits dans leur complexité, les auteurs mettant en lumière les résistances, notamment celles de l’Etat royal avant 1688 ou de grands hommes d’Eglise comme Thomas More. C’est ce mouvement de fond qui va fournir la main-d’œuvre à bas prix sur laquelle s’édifiera le premier grand capitalisme industriel : par l’appropriation forcée de toutes les propriétés communes sur lesquelles vivaient des millions de paysans.

Ce qui est intéressant dans ce livre, c’est que les auteurs ne cherchent pas à cacher que Marx et les théoriciens de l’humanisme révolutionnaire ne font pas la critique de ce processus. Marx se félicite que l’expropriation des producteurs directs justifie ultérieurement « l’expropriation des expropriateurs ». Jaurès observe platement que ces rapines « sont allées dans le sens du progrès » puisque les protections n’étaient que l’héritage du féodalisme, puisque la Révolution française mettra à bas ces obstacles médiévaux à la liberté d’entreprendre. On voit bien à ces lignes que la fusion réalisée vers 1900 entre la gauche et le socialisme est contre nature. L’ouvrage montre également combien le libéralisme (politique ou économique, c’est tout un) affirme la perfectibilité indéfinie de l’homme. Un homme nouveau est né, auquel aucune des contraintes ontologiques n’est opposable.

Le processus d’accaparement des biens gratuits

Deux siècles et demi après Marx, il apparaît que le messianisme révolutionnaire a échoué, nul n’en doute plus aujourd’hui. Or, nous assistons depuis une dizaine d’années à ce que Jacques de Saint-Victor appelle « la nouvelle révolution propriétaire » : un nouveau et gigantesque processus d’accaparement des ressources avec le brevetage des biens communs considérés jusque-là comme gratuits : l’eau, l’air, les formes géométriques, les couleurs, les odeurs, les espèces animales ou végétales, avec l’interdiction de vendre les semences ou de ressemer les récoltes, les connaissances immémoriales, la sagesse des nations, et les cultures, avec tout un arsenal de procédés juridiques, dotés de sanctions de plus en plus lourdes, pour lesquelles le TAFTA se propose de multiplier et d’alourdir les interventions. Bien entendu, cette nouvelle confiscation est effectuée au profit des multinationales et non au bénéfice des bourgeoisies nationales atomisées par la mondialisation.

Tel est le constat des auteurs, et il est effrayant. Quelles sont les voies proposées pour trouver un embryon de solution ? Le livre a un grand mérite, qui est de constater combien l’état de choses actuel n’est pas le résultat de simples mécanismes économiques (ce qui serait logique pour un marxiste) mais, au contraire, d’un projet idéologique qui se propose depuis trois siècles d’étendre la logique concurrentielle non seulement à tout l’ordre social, mais aussi à toute activité culturelle, en somme l’ensemble des activités humaines conscientes.

L’Etat moderne s’est mis au service de ce postulat. Il convient donc d’opposer un autre projet, celui d’une libération globale, restituant aux hommes leur dignité, avilie par la réification généralisée produite par le désencastrement de l’économie. De plus, et à rebours de la religion universaliste, l’ouvrage se refuse à faire des biens communs le propre d’une humanité considérée comme l’appartenance essentielle. Il met en exergue, après les contre-révolutionnaires, le fait que la réception de l’humanité en partage ne donne aucun héritage social : une constatation qui s’oppose à l’abstraction des « Droits de l’Homme ». D’ailleurs, Dardot et Laval posent un principe de bon sens, à savoir que seul l’usage, la praxis, peuvent donner aux choses un caractère commun. Reprenant une idée proudhonienne, celle du principe fédératif, ils envisagent des relations d’horizontalité et de co-obligation entre les entités usagères des communs. Pourquoi pas ?

Malheureusement, malgré leur érudition, Dardot et Laval se refusent à remettre en cause l’individualisme hérité des Lumières. Comme s’il suffisait d’instiller chez les individus une conduite non concurrentielle pour s’émanciper de l’oppression ! Ils pèchent à nouveau par utopie lorsqu’ils affirment qu’une appartenance identitaire ne peut (ne doit) en aucun cas fonder la relation au commun. En fait, c’est la notion de groupe, décrite par Proudhon, qu’ils ont du mal à replacer au centre de leur raisonnement. Le groupe préexiste, en effet, à la forme juridique qu’il adopte. Dès lors, il est futile de noircir des pages pour démontrer que la propriété est par définition étrangère aux biens communs. Car il y a autant de formes de propriété qu’il y a de sociétés, et leur diversité est aussi nombreuse que les espèces animales.

Il reste un dernier bout de chemin à faire, pour ces brillants analystes : celui qui les réconciliera avec le holisme, seule voie opposée au constructivisme et à l’utilitarisme modernes.

Pierre de Meuse, 4/04/2016

Pierre Dardot et Christian Laval, Commun / Essai sur la révolution au XXIe siècle, Editions de la Découverte, 2015, 600 pages.

Note :

(*) Jacques de Saint-Victor et Béatrice Parance, Repenser les biens communs, Editions CNRS, 2015.

-

Les Brigandes - Antichrist

-

LA GUERRE DANS LA GRÈCE ANTIQUE

La guerre occupe une place importante dans la vie des Grecs. Historiens, poètes, philosphes, peintres, sculpteurs ont voué une part considérable de leur oeuvre à des thèmes ayant pour sujet la guerre sous toutes ses formes. Les constructions défensives ont laissé des traces visibles dans le paysage: d’imposants murs d’enceinte, parfois excellement conservés aujourd’hui encore, attestent la volonté de défense des communautés de citoyens. La guerre embrasse tous les aspects de la vie humaine: le politique, l’économie, la religion. Les peuples de la Grèce antique et ceux des royaumes hellénistiques consacrent des ressources, une énergie et une attention considérables à des activités militaires, soit pour parer des menaces extérieures, soit pour mener des campagnes ou des invasions, soit encore pour résoudre des conflits internes. La plus ancienne oeuvre littéraire de l’Occident, l’Illiade, dépeint la lutte sans merci que se livrent les Grecs et les Troyens, conflit qui met aux prises les dieux de l’Olympe eux-mêmes, et qui sert de référence, poétique, artistique ou morale, à bien des conflits ultérieurs.

Le monde mycénien

Même si l’image que l’on peut retirer des vestiges archéologiques suggère que les principautés de la Crète minoenne (IIè millénaire av. J.-C.) ne connaissaient pas l’état de guerre, la tradition rapportée par Thucydide fait d’une « thalassocratie » ou empire maritime du roi Minos (Thucydide, I, 4). La civilisation mycénienne, du nom de la place fortifiée de Mycènes en Argolide, a laissé quelques-uns des vestiges les plus frappants de mesures prises pour écarter la menace qui pouvait peser sur une agglomération dans la seconde moitié du IIè millénaire av. J.-C. Les Anciens déjà avaient à l’appareil de la muraille de Mycènes le nom de « cyclopéen », car, selon eux seuls des Cyclopes étaient capables de déplacer des blocs d’une telle masse. Mycènes, Tirynthes, Athènes, l’île de Gla offrent des témoignages de l’énorme effort de défense consenti pour protéger la sécurité des habitants. Les citadelles succombèrent néanmoins à des attaquants qui, paradoxalement, restent des inconnus. Les Mycéniens ont laissé des armes offensives (poignards, rapières), une cuirasse de bronze, des casques, ainsi que des fresques et des reliefs représentant des chars. Des tablettes d’inventaire inscrites mentionnent l’existence de réserves de matériel, peut-être de chars de guerre. Le lien archéologique entre le monde mycénien et celui de la Grèce des Cités est marqué par la tombe de Lefkandi, en Eubée, où le mort, incinéré et enseveli dans un édifice imposant, était accompagné de quatre chevaux sacrifiés et enterrés à côté de lui. On peut reconnaître dans le mort l’ancêtre des « éleveurs de chevaux » ou « chevaliers » eubéens de Chalcis et d’Erétrie.

La guerre de Troie

La guerre de Troie n’a vraisemblablement pas eu lieu dans la forme dépeinte par Homère. Les héros de l’Illiade et de l’Odyssée n’ont sans doute pas eu d’existence historique. Toutefois, les deux poèmes, et surtout l’Illiade, contiennent des éléments qui permettent de se faire une idée du mode de combat prédominant à l’époque de leur composition. Les héros se combattent le plus souvent en duel, mais plusieurs allusions suggèrent l’affrontement de guerriers en formations de combat. Le char de guerre semble principalement utilisé pour le transport des héros jusqu’au champ de bataille. Les armes décrites dans l’Illiade comprennent des éléments mycéniens et d’autres plus proches du VIIIè siècle. Le poème fait la part belle au corps à corps, mode de combat qu’il tient pour plus noble que l’usage d’armes servant à frapper à distance, comme le javelot et la flèche. Les poèmes reflètent les réalités sociales de la guerre, les raids de pirates ou les razzias permettant la capture d’esclaves et de bétail, le sort réservé aux vaincus: la mort, l’esclavage, l’échange contre rançon.

La guerre à l’époque archaïque et classique

Le premier conflit attesté historiquement est celui qui oppose deux coalitions emmenées par les deux cités eubéennes de Chalcis, d’une part, et d’Erétrie, de l’autre. L’objet de la guerre est la plaine lélantine, qui sépare les deux cités. C’est à cette occasion que semblent se dessiner les règles d’un code de combat, proscrivant l’usage d’armes de trait. Les cités de l’amphictionie pyléo-delphique (cités exerçant leur tutelle sur le sanctuaire de Delphes) s’interdisant de couper le ravitaillement en eau de places assiégées. C’est à la même époque (VIIè siècle?) que se développent l’armement de l’hoplite et le combat en phalange hoplitique, qui constituent l’élément dominant des batailles jusqu’à la victoire de la phalange macédonienne à Chéronée en 338 av. J.-C.

Alors que durant l’époque archaïque (VIIè – VIè siècle), les conflits se limitent à des affrontements entre cités voisines, les deux tentatives perses de débarquement (490) et d’invasion (480-479) donnent une dimension plus large à la guerre. La victoire de Marathon (490), les hauts faits d’une petite troupe principalement composée de Spartiates, au défilé des Thermopyles (490), puis, la même année, la victoire navale de Salamine, enfin la bataille de Platées (479), sonnent le glas des ambitions perses à l’ouest du bassin égéen. Les Athéniens s’appuient sur ces succès pour établir une « paix athénienne » dans l’Egée par la création d’une ligue opposée aux Perses.

Le grand conflit qui fait pendant aux guerres médiques entre Grecs et Perses est la guerre du Péloponnèse (431-404). Ce conflit peut apparaître comme une guerre civile. Mais les contemporains, en particulier Thucydide, utilisent la guerre du Péloponnèse pour mettre en évidence l’opposition entre deux coalitions, l’une terrestre, autour de Sparte et de sesalliés, l’autre maritime, emmenée par Athènes. La victoire revient aux Spartiates.

Dans un survol des principales guerres intenes au monde grec, il faut état de la montée en puissance de Thèbes, qui culmine avec la défaite d’une armée spartiate à Leuctres (371), suivie de l’invasion de la Laconie. Enfin, c’est notamment à la suite de différends nés autour du sanctuaire de Delphes que le roi de Macédoine Philippe II parvient en 357, date de son avènement, et 338, date de sa victoire à Chéronée sur une coalition des cités, à imposer sa loi sur la Grèce. Avec l’expédition d’Alexandre, la guerre change à nouveau de territoire, puisqu’elle implique l’ensemble du Proche-Orient jusqu’à l’Indus. Les guerres et les conflits mettent désormais principalement aux prises de grandes puissances, les royaumes hellénistiques, et plus tard Rome. Ils impliquent des régions entières de la Méditerranée et du Proche-Orient, et non plus seulement les petites cités-Etats de la Grèce propre. Avec l’extension du théatre géographique des opérations, ce sont aussi les dimensions humaines de la guerre qui se modifient, notamment en raison de l’ampleur des effectifs en présence.

Les soldats professionnels

Les soldats grecs, ces « hommes de bronze » (Hérodote, II, 152), sont employés dans des armées étrangères, et ce dès le VIè siècle. av. J.-C., comme le prouvent des graffitis déchiffrés en Egypte. Voulant renverser le pouvoir royal perse, Cyros le jeune en 401 une troupe de soldats grecs et les conduit jusqu’au coeur du royaume, où l’usurpateur subit une défaite. La retraite des Dix Mille est relatée par Xénophon, qui propose du même coup dans son Anabase une sociologie des soldats professionnels des années 400 av. J.-C. La guerre du Péloponnèse (431-404) jette en effet sur le marché un certain nombre de combattants aguerris et sans emploi. Le IVè siècle est marqué par l’augmentation dans les armées de nombreuses cités de ces soldats professionnels, hoplites ou soldats légèrement armés (archers, frondeurs, « peltastes » armés de l’arc, de la courte épée courbe et du bouclier en forme de croissant). A l’époque héllénistique, des mercenaires d’origine grecque se retrouvent dans toutes les armées et sur tous les théatres d’opérations des pourtours de la Méditerranée.

Les causes de la multiplication des soldats professionnels à partir du IVè siècle sont diverses. A Athènes, on constate une désaffection pour les obligations militaires imposées aux citoyens, alors que simultanément le recrutement de mercenaires sen voit facilité. Les cités et plus tard les royaumes hellénistiques sont heureux de confier leur défense à des professionnels aguerris, ce qui met les citoyens à l’abri des aléas des batailles et de la guerre. Mais cette tendance n’est pas sans présenter des inconvénients: les troupes rémunérées ne sont pas toujours stables ni dignes de toute confiance. Elles peuvent se retourner contre leurs employeurs, être à l’origines de troubles sociaux, voire livrer la place qu’elles sont censées défendre. Les mercenaires eux-mêmes, souvent en provenance de régions défavorisées, cherchent un moyen de créer un pécule qu’ils souhaitent rapporter dans leur patrie, pratique attestée par des trouvailles monétaires, en Crète notamment.

Les esclaves combattent-ils dans les armées? A Sparte, les hilotes, peuple dépendant et par définition non spartiates de souche, fournissent des valets d’armes et parfois des combattants. A Athènes, en revanche, les esclaves ne sont pas autorisés à porter des armes. Il apparaît cependant que dès le Vè siècle av J.-C., dans plusieurs cités, des combattants sont recrutés au sein de la classe servile, notamment comme rameurs dans les vaisseaux de guerre. Dans les cas d’extrême danger, certaines cités sont conduites à affranchir des esclaves et à les incorporer au sein de troupes combattantes.

La guerre et les dieux

Dans l’Illiade, les dieux participent activement à toutes les phases du conflit et s’engagent même parfois dans la bataille. Les dieux sont tout aussi présents dans la vie des combattants, des armées et des Etats en guerre. Certains moment particuliers du jour, du mois ou de l’année, des rites et des actes influent sur la conduite ou l’attitude des combattants et des armées. Ainsi, les Spartiates ne peuvent être présents à temps à Marathon, car ils sont retenus à Sparte pour une fête religieuse. En 413, le corps expéditionnaire athénien retarde son départ de Syracuse en raison d’éclipse de lune. Avant le départ au combat, le guerrier offre une libation. Avant la bataille, des devins procèdent au sacrifice, étudient les entrailles des animaux sacrifiés et y déchiffrent la volonté des dieux. Le cri de guerre (le péan) comporte un aspect religieux. Les boucliers portent parfois des représentations à caractère apotropaïque. Après la bataille, le vainqueur dresse un trophée avec les armements pris à l’ennemi. Il en dédie souvent une partie à Apollon, à Zeus ou à d’autres dieux dans les grands sanctuaires panhelléniques, comme Olympie ou Delphes. Innombrables sont les édifices et les oeuvres d’art consacrés en ces lieux après une victoire. Enfin on réserve la dîme du butin aux dieux. Ces usages se maintiennent à l’époque hellénistique. Le grand autel élevé par les rois de Pergame commémore leur victoire sur les Galates d’Asie Mineure.

La guerre et l’économie

Les historiens anciens, et même Thucydide, n’accordent pas à la dimension économique des guerre une place centrale.Ce facteur joue néanmoins un rôle parfois important dans le déclenchement, l’évolution ou les suites d’un conflit. La cause de la lédendaire guerre de Troie elle-même est parfois attribuée à des motivations d’ordre économique. Les Troyens auraient en effet fait peser une menace sur les courants économiques en bloquant le détroit des Dardanelles. Ce casus belli aurait entraîné une riposte des Mycéniens. La dispute intervenue entre Chalcis et Erétrie pour la fertile plaine lélantine pourrait, elle aussi, avoir un arrière-plan économique. Les mesures prises par les Athéniens pour limiter l’accès au port de Mégare, que l’on ne connaît que par des allusions assez imprécises, pourraient avoir joué un rôle dans le déclenchement de la guerre du Péloponnèse. Quant à l’empire perse, il intervint plus d’une fois dans le conflit, notamment par des appuis financiers aux ennemis d’Athènes.

Inversement, les succès militaires peuvent être une source importante de revenus et d’enrichissement pour les cités qui en sont les bénéficiaires. Le meilleur exemple est donné par Athènes qui, à la suite de ses succés contre les Perses, a su créer une confédération d’Etats alliés soumis au versement d’un tribut. La suprématie navale athénienne a pour conséquence un enrichissement considérable d’Athènes, perceptible par l’ambitieux programme de constructions conduit par Périclès et ses successeurs sur l’Acropole.

D’une manière plus immédiatement perceptible encore, lkes campagnes militaires, parfois très coûteuses, se concluent quelquefois par des résultats heureux pour les vainqueurs. La saisie de richesses en métal précieux ou e objets de prix, mais surtout la capture de butin « mobile », hommes, femmes ou enfants susceptibles d’être vendus en esclavage ou échangés contre une rançon, suivent parfois des victoires dans le terrain. C’est notamment en faisant entendre qu’ils possèdent des trésors que les habitants d’Egeste, en Sicile, parviennent à convaincre les Athéniens de lancer leur grande expédition de Sicile en 415. Et c’est dans l’espoir d’un enrichissement rapide que bien des hommes sans ressources se lancent dans la carrière de mercenaires, principalement au IVè et à l’époque hellénistique.

L’attribution des fruits de la victoire suscite d’âpres disputes tout au long de l’histoire grecque. Elle est pourtant réglée par des usages apparemment établis de longue date: dans l’Illiade déjà, une « part de choix » est assurée aux rois, plus particulièrement à Agamemnon, le chef suprême de l’expédition achéenne. Le mode de répartition des prises est défini dans les textes littéraires, ainsi que par des traités en bonne et due forme. Une règle assez généralement répandue veut que les biens immobiliers reviennent aux combattants locaux, originaires du territoire où s’est déroulé un conflit ou une bataille, et que les biens transportables, y compris les êtres humains et le bétail, soien divisés entre les autres membres d’une coalition.

Il convient de mentionner enfin l’enrichissment qui peut découler de programmes d’armement, ou même pour des individus isolés ou de petites entreprises, la fabrication d’armes. On sait que la découverte d’un filon argentifère particulièrement rentable à permis à Themistocle de lancer un programme de construction de vaisseaux de guerre sans précédent à Athènes vers 482. C’est la flotte construite à cette occasion qui a rendu possible la victoire de Salamine sur la flotte perse. Il est évident qu’un programme aussi ambitieux a permis la création de nombreux emplois dans plusieurs secteurs de l’économie athénienne. Nous savons par des plaidoyers d’orateurs attiques que les fabricants d’armes pouvaient être très prospères. Les travaux entrepris pour la défense de la plupart des villes, en particulier la construction dès la fin de l’époque archaïque de murailles de plus en plus longues, puissantes et techniquement évoluées représente pour les cités des dépenses considérables, mais aussi l’assurance de revenus pour tous les hommes impliqués dans leur construction: ingénieurs, tailleurs de pierre et ouvriers de tous les corps de métier.

La guerre et le droit

Bien que le terme « guerre » (polemos) corresponde à une notion claire, opposée à celle de « paix » (eirénê), et que l’on parle de « guerre non déclarée » (polemos akêruktos), les relations entre cités grecques relèvent d’une situation de « ni guerre, ni paix », n’excluant pas les surprises. Les relations entre Athènes et Sparte, en revanche, sont dominées au Vè siècle par des « trêves » (spondai), dont la durée est fixée par des traités. Cette situation juridique explique pour une large part la construction de coûteuses murailles, gages de sécurité et d’indépendance politique.

La guerre entre cités proprement dite est régléepar un certain nombre de lois et d’usages non écrits, mais néanmoins généralement respectés par l’ensemble des belligérants: les « lois des Grecs » ou, plus généralement, les « lois communess au genre humain ». Parmi ces usages figurent le respect des traités et de la parole donnée sous serment, l’inviolabilité des sanctuaires, celle des ambassadeurs, des théores et délégations se rendant à des festivals panhelléniques comme les concours d’Olympie, voire l’interdiction de mettre à mort des prisonniers qui se seraient rendus. Le non-respect de ces lois et usages entraîne une réprobation dont l’expression se retrouve sous la plume des auteurs tragiques, des historiens et des philosophes, qui eux-mêmes se font l’écho de sentiments plus largement partagés.

Le traitement des morts et des vaincus

A l’issue d’une bataille, les vaincus sont autorisés, sous le couvert d’une trêve, à récolter leurs morts tombés sur le champ de bataille. Les combattants tués sont ensevelis ou enracinés sur place, si on se trouve en territoire ami. Les usages diffèrent en fonction des cités et des circonstances. Les Athéniens transportent les cendres de leurs morts à Athènes. Les dépouilles sont exposées (prothesis) avant d’être transportées (ekphora) à la nécropole officielle (dêmosion sêma). Un stratège prononce alors l’éloge funèbre, célébrant les vertus des morts et la gloire de la cité. Le plus célèbre de ces discours, attribué par Thucydide à Périclès, est prononcé par l’homme d’Etat à la fin de la première année de la guerre du Péloponnèse (Thucydide, II, 35-46). On connaît plusieurs sépultures decombattants destinéesà perpétuer la mémoire des exploits et celles des morts au champ d’honneur,ainsi à Marathon ou à Chéronée.

Si la bataille en rase campagne est meurtrière, la mise à mort des prisonniers capturés reste l’exception et non la règle. Les combattants tombés vivants aux mains de l’ennemi peuvent être vendus comme esclaves, échangés, utilisés comme otages ou libérés. Dans le cas du siège des villes, la situation est encore plus variable. Une ville assiégée a souvent le choix de se rendre moyennant une convention ou de lutter jusqu’à une prise de force. La convention passée avec les assiégeants garantit la vie sauve à la population, hommes, femmes et enfants; ceux-ci peuvent généralement quitter la place en emportant le strict minimum. En revanche, la règle veut qu’en cas de prise d’assaut, le vainqueur peut disposer à sa guise de tout ce qui tombe entre ses mains, y compris les hommes, les femmes et les enfants. Dans ce cas, les défenseurs peuvent être massacrés, les femmes emmenés en esclavage. Cette réalité est généralement admise, et, depuis la prise légendaire de Troie, on la considère comme faisant partie des aléas de la guerre, même si les pièces tragiques représentées à Athènes suggèrent qu’on la déplore.

Des sévices ou traitements particulièrement cruels à l’égard des captifs ne sont pas génralisés, mais ils sont attestés. Les cas de brutalités les plus extrêmes se produisent souvent à l’occasion de conflits internes aux cités, où, à des différends d’ordre politique, vient s’ajouter une hostilité profonde, motivée par des raisons historiques. La volonté de mater des soulèvements ou des rebellions peut elle aussi entraîner des mesures particulièrement violentes. C’est le cas après le soulèvement de certaines cités alliées des Athéniens, comme Samos ou Mytilène, ou après le soulèvement de Thèbes, qui est détruite par Alexandre en 335 av. J.-C. et dont trente mille habitants sont réduits en esclavage.

Les guerres entre les successeurs d’Alexandre le Grand se concluent parfois par le passage de troupes entières, avec armes, bagages et familles, dans le camp du vainqueur. Le siècle qui suit la mort d’Alexandre le Grand (323) ne voit plus d’asservissements en masses dans la Grèce propre. Et, dès le IVè siècle av. J.-C., on constate la généralisation de l’entraide entre victimes des circonstances. Des inscriptions témoignent de l’intervention généreuse de citoyens en faveur de prisonniers libérés par des bienfaiteurs compatissants.

Pierre Ducrey In Guerre et guerriers dans la Grèce antique.

http://www.theatrum-belli.com/la-guerre-dans-la-grece-antique/