culture et histoire - Page 1206

-

(7) Les Civilisations Disparues - Jérusalem au temps de Jésus

-

France-Europe : entre guerre économique et chaos social

Conférence de Michel Drac et Lucien Cerise à Nice

L’association Culture populaire recevra Michel Drac et Lucien Cerise le samedi 9 avril 2016 à 15h à Nice pour une conférence sur le chaos en France et en Europe.

L’association Culture populaire recevra Michel Drac et Lucien Cerise le samedi 9 avril 2016 à 15h à Nice pour une conférence sur le chaos en France et en Europe.On ne présente plus Michel Drac et Lucien Cerise, réunis par Culture Populaire pour la première fois à Nice. En suivant les travaux du premier, vous aurez compris que le « système » est entré dans une zone de « turbulences ». Mieux vaut attacher vos ceintures…

Le capitalisme néolibéral mondialisé bute sur des limites technologiques et environnementales qui, à moins d’un miracle scientifique, rendent illusoire tout retour d’une croissance pérenne.

Au cœur de ce « système », « l’Empire » thalassocratique à prédominance américaine voit sa suprématie remise en cause par l’émergence d’un contre-empire (Russie/Chine) offrant une porte de sortie vers un monde multipolaire.

Les élites occidentales, sur la défensive, sont passées d’une politique de la carotte (redistribution équitable du rapport capital/travail) à celle du bâton (prédation financière et casse sociale) dont le terrain de jeu privilégié semble être malheureusement l’Europe.

Nos invités viendront illustrer les méthodes de ce durcissement envers les peuples, et notamment envers le peuple français. Stratégie du choc et stratégies de la tension, ingénierie sociale et grand remplacement, rien ne nous sera épargné pour que la France, pièce fondamentale de l’échiquier européen, reste dans le giron impérial.

Michel Drac est essayiste et diplômé d’école de commerce. Depuis une quinzaine d’années il travaille comme contrôleur de gestion. Il a cofondé en 2007 la maison d’édition Le Retour aux sources. Il est l’auteur de nombreux essais. Il est également fondateur du site Scriptoblog et spécialiste du système économique qu’il décrit comme une « pathologie globale ». Michel Drac intervient ponctuellement sur divers sites et journaux liés à la mouvance nationaliste.

Lucien Cerise a une formation en sciences humaines et sociales, avec une spécialisation dans le langage et l’épistémologie. Venu sur le tard à la politique, il comprend à l’occasion du référendum de 2005 que la question de la souveraineté nationale est essentielle. Poussant sa réflexion plus loin, il s’intéresse aux notions de frontière et de limite, aussi bien dans le champ politique que dans les domaines psychologique, éthique ou comportemental.

Réservations : merci de remplir le formulaire disponible sur le site de Culture populaire.

Entrée : 7 euros.

-

Lettre d’un émigré. La culture cow-boy, la culture révolutionnaire et la culture traditionnelle

Certains traits intéressants, composant chacun une certaine culture, peuvent ressortir de la contemplation attentive des groupements d’hommes qui travaillent, nommés communémententreprises, dans trois pays différents que sont les États-Unis, la France et le Japon. Trois cultures d’entreprise qui dessinent dans chacun de ces pays une conception différente de la société. Les réalités particulières peuvent contredire le schéma que je me propose de composer, la réalité étant toujours mixte, mais les traits généraux ressortent néanmoins, et peuvent servir de critères, voire de caractères, plus ou moins prononcés et applicables dans chaque cas particulier.

Le premier caractère serait celui des entreprises américaines, dont le premier objectif serait de faire du fric, qui devient l’équivalent numérique du talent, de la réussite et de l’excellence, dans un individualisme affirmé et assumé. Cette culture cow-boy est quelque peu barbare, et dessine une sorte de féodalité sans structure verticale, un corps sans os qui se développe dans tous les sens, absorbe les coups facilement, mais reste inconsistant et sans cohérence. Dans ce monde assumé de réussite individuelle, il est admis que lebon réussisse et le mauvais soit viré. L’entreprise américaine promeut rapidement les talents et exclut tout aussi rapidement les inadaptés à la compétition. La vie est dure, mais comme cette loi de la jungle est assumée, les défaits et les petits vivotent, chacun tenu par le désir de réussir, et assuré que, s’ils n’ont pas le talent, du moins, seule leur vie deviendra dure, mais ils ne seront pas non plus méprisés pour ce qu’ils sont. Ce caractère individualiste et révolutionnaire, mais sans ossature que seule la longue histoire peut donner, uniformise les comportements dans l’entreprise, mais exclut une bonne partie de gens moyens, qui n’ont plus qu’à survivre, laissés pour compte et devant se débrouiller. Cettemarge qui évolue assez librement, telle des électrons libres, qui peuvent se défendre avec des armes, et possèdent leur terre complétement, joue contre l’élément socialiste totalitaire qui se remarque dans nos sociétés européennes possédant une histoire, donc une ossature solide.

Le second caractère serait celui de trop d’entreprises françaises, sorte de goulag d’un nouveau genre, alliant l’étroite définition individualiste et pécuniaire américaine, avec un idéal inversé et pervers provenant de la révolution et de sa démesure sans limite. Ici, la société use encore et terriblement desformes traditionnelles qui ont perdu tout leur esprit premier et ne sont plus que des outils de malheur : une hiérarchie de fer sans aucune tendresse ni sollicitude, des classes multiples qui, comme dans la plus pure réalisation des théories marxistes – et là est le drame-, s’exploitent les unes et les autres, se détestent et s’opposent, avec du mépris et de l’envie à tous les niveaux, et cela de façon toujours plus prononcée à mesure que l’on se rapproche du centre révolutionnaire parisien. L’ossature solide issue des âges, et la belle figure des anciens temps, bien amochis par les derniers siècles, pourraient se reconnaître entre les rides et les miasmes nocifs de la république, à y regarder de près et en détails, mais l’esprit est trop souvent mort. L’ancienne ossature, et la belle constitution de notre royaume sont manipulées par une tête corrompue qui insuffle partout le diable, la démesure et ses folies. Ici socialisme et totalitarisme sont proches, car, à la différence de l’outre-Atlantique où tout est mou et sans formes ni idées, la carcasse sans âme ici contraint, et possède encore la trop grande efficacitéd’une tradition pervertie. La diversité et la spontanéité sont autrement plus difficiles que là-bas, puisque tout est figé, ainsi que la féodalisation de la société, empêché par l’assistanat et la police idéologie et légale, féodalisation qui permettrait au moins à certaines parties de rester saine – seules quelques poches, quelques bulles, parviennent à s’extraire des étaux et maintenir leur liberté. Un symptôme flagrant de ce caractère révolutionnaire est que, à la différence de l’Outre-Atlantique, les inadaptés de la folie individualiste et quantitative de la recherche à tout prix –c’est le cas de le dire- des profits démesurés ne sont pas comme là-bas laissés à leur sort, à moitié crevés dans les cas où les liens ne sont pas là pour aider, mais sont assistés, les enclavant et les enfermant dans une situation d’avilissement bien pire encore que la pauvreté, de laquelle rien de bon ne sort, dans laquelle le lien s’atrophie, dans laquelle le diable use du confort, du laxisme, du laisser-aller pour corrompre profondément les cœurs et détruire les volontés. La charité se fait inverser par le diable en solidarité. Les esclaves d’entreprise sont tout aussi mal lotis, dans un asservissement aussi peu glorieux que celui des assistés, à la merci du haut despote, dans une compétition larvée et sans fins et des mépris croisés incessants. Le haut despote lui-même est un avili esclave, et plus personne dans ce cercle infernal ne peut être libre, chacun étant esclave des autres et de la logique révolutionnaire.

Le dernier caractère, qui s’approche de nos anciennes corporations, concerne les entreprises nipponnes, qui, dans la pratique, restent des sociétés féodales assez indépendantes où les liens restent traditionnels. Ici, l’entreprise-corporation est dirigée vers les hommes, et admet inconsciemment la transcendance, l’au-delà, l’œuvre derrière le travail – en témoignent les sanctuaires d’usine, les autels pour les morts illustres de l’entreprise, etc. C’est une grande famille, où il ne saurait être question d’exclure certains, puisque le lien familial ne peut se rompre. Les forts restent humbles, et usent de leur force pour aider le faible. Ainsi, un excellent élève progressera en entreprises bien plus lentement que son alter-ego américain et français, mais le laisser-pour compte américain ou l’assisté français est ici un travailleur comme un autre, qui a sa place, et qui peut ainsi vivre sa vie sans mépris, sans être coincé dans un mauvais lien, ou pire, se retrouver sans lien, mais pouvant cultiver le bon lien, en réalisant des œuvres tout aussi estimables que d’autres, bien que leur nature soit parfois différentes peut-être, et rarement quantitavisable. Le résultat de ce caractère traditionnel donne une société plus harmonieuse, où le lien de la famille corporative permet de renforcer et soutenir les autres liens - de famille, de la terre, du pays, de la nation, etc.

Outre-Atlantique, un amas informe sans ossature, en Europe, une carcasse pourrissante sans Roi, à l’Extrême Est un corps à la constitution, certes affaibli, mais encore solide, avec une belle figure de Roi qui relie au divin, tire vers la bonne direction et permet au corps de se défendre contre les exhalaisons méphitiques révolutionnaires.

Heureusement, cette carcasse penaude possède encore sa tête et ne demande que sa restauration par le sacre qui le reliera à son corps. De plus, nous tous, partie de ce corps, pouvons-nous relier à la tête, et ouvrir des foyers de sainteté dans le corps pour préparer une fusion nouvelle harmonieuse. La constitution d'un pays comme un corps est une métaphore intéressante mais a ceci d'insuffisant qu'elle oublie que chaque personne est entière et peut en elle-même se relier au Roi et à Dieu sans attendre le reste des entiers.

Que la multitude d'entiers composant notre France prenne conscience et se tourne vers sa tête, et demande son Sacre pour enfin réunir en volonté ce qui n'aurait jamais dû être éloigné – mais qui ne fut non séparé au fond puisque le Roi pense à la France, des Français pensent au Roi et le Roi en France ne meurt jamais – et nous relier ainsi au Ciel. De carcasse purulente, de République révolutionnaire, oui, notre beau pays peut se restaurer en belle figure divine et belle, la France royale, pléonasme fondateur.

Paul de Beaulias

-

(6) Les Civilisations Disparues - La folie architecturale d'Hitler

-

Passé Présent n°96 - Jean Navarre, la sentinelle de Verdun

-

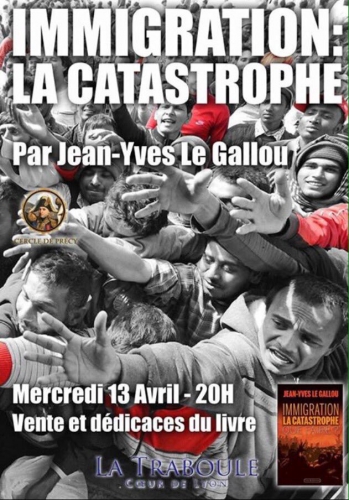

“Immigration, la catastrophe” : Jean-Yves Le Gallou dédicacera son livre à Lyon le 13 avril prochain

-

Durant trois jours, Robert Ménard fera de Béziers la capitale de la droite

Robert Ménard l’avait annoncé, il l’a fait : la droite aura ses assises à Béziers du 27 au 29 mai 2016. Intitulées « Le Rendez-Vous de Béziers », ces trois journées sont surtitrées : « Pour ne pas attendre 2022 ! » Une référence à tous ceux qui pensent qu’on peut d’ores et déjà faire le deuil de la présidentielle 2017.

« Qu’est-ce que la droite ? Que veulent ceux qui s’en réclament ? Et, surtout, que ne veulent-ils plus ? Famille, identité, économie, Europe… nous aborderons tous les sujets et, surtout, vous aurez la parole, explique Robert Ménard. La parole pour envoyer un message à tous ceux qui briguent nos suffrages, pour leur dire : voici précisément les idées que vous devez défendre, les propositions sur lesquelles vous devrez vous engager. Voici le programme minimum de salut public pour le quinquennat à venir ! »

Un site dédié vient d’être mis en ligne. Il détaille l’organisation en tables rondes thématiques d’où sortiront « 50 mesures patriotes pour ne pas se tromper de droite » qui seront présentées le dimanche matin. Une quarantaine d’intervenants sont déjà annoncés et la liste n’est pas exhaustive, loin de là…

On y trouve déjà, entre autres, Denis Tillinac (qui introduira les débats), Charles Beigbeder, Arnaud Dassier, Christophe Geffroy, Claude Chollet, Elisabeth Lévy, Gilles-William Goldnadel, André Bercoff, Béatrice Bourges, Ludovine de la Rochère, Aude Mirkovic, Guillaume de Prémare, Frédéric Pons, Philippe Bilger, Xavier Raufer, Thibault de Montbrial, Jean-Paul Brighelli, Xavier Lemoine, Chantal Delsol, Alain de Benoist, Hervé Juvin, Bernard Lannes, Eugénie Bastié, etc.

La table ronde sur l’immigration devrait être particulièrement suivie : elle réunira en effet Jean-Yves Le Gallou, Renaud Camus, Ivan Rioufol et Jean-Paul Gourévitch !

Ce Rendez-Vous de Béziers se tiendra dans plusieurs lieux de la ville (Palais des congrès, Théâtre des franciscains, Théâtre municipal, Salle des abbés) et est organisé en partenariat avec Valeurs actuelles et Boulevard Voltaire.

Il reste à connaître la liste des hommes politiques qui feront le déplacement de Béziers. Elle est pour le moment tenue secrète…

-

Piero San Giorgio - Tirage unique NRBC

-

Un deuxième site viking découvert en Amérique ?

Les drakkars se sont-ils aventurés davantage vers le sud des côtes américaines? La découverte au Canada de ce qui pourrait constituer le deuxième site viking en Amérique relance les spéculations sur leur parcours dans le Nouveau Monde, 500 ans avant Christophe Colomb.

Une équipe d’archéologues dirigée par l’Américaine Sarah Parcak a mis au jour au sud-ouest de l’île canadienne de Terre-Neuve des vestiges qui pourraient bien avoir été un bâtiment érigé par les navigateurs scandinaves, ont-ils annoncé vendredi.

Jusqu’à présent, la présence Viking en Amérique n’avait été confirmée qu’à l’extrême nord de Terre-Neuve, à l’Anse aux Meadows.

A l’aide de relevés satellites, Sarah Parcak a identifié le site de Pointe Rosée, à 500 kilomètres au sud de l’Anse aux Meadows. Elle y a mené deux semaines de fouilles en juin dernier.

Outre un foyer destiné à une forge, les fouilles ont permis de découvrir de traces de charbon de bois et neuf kilogrammes de scories, c’est-à-dire des résidus de fer transformé à partir de tourbe, un procédé bien connu des Vikings qui n’étaient pas de grands mineurs.

En utilisant la datation au carbone 14, l’équipe de Sarah Parcak a conclu que le lieu découvert a été fréquenté entre 800 et 1300, soit lorsque les navigateurs scandinaves sillonnaient l’Atlantique Nord.

«C’est très excitant. Cette découverte donne espoir de trouver un site occupé plus longtemps et de manière plus significative», a indiqué Karyn Bellamy-Dagneau, une historienne canadienne spécialiste du Moyen-Age scandinave.

Dans les «Sagas», ces textes semi-légendaires narrant les épopées des Vikings, les Scandinaves évoquent une terre luxuriante baptisée «Vinland», sise au-delà du Groenland qu’ils avaient déjà colonisée.

[...]

http://www.fdesouche.com/715931-un-deuxieme-site-viking-decouvert-en-amerique

-

(5) Les Civilisations Disparues - Les Installations Secrètes de la bombe A