Note de lecture de Bernard Mazin, essayiste.

♦ « Un gouvernement doit dire qu’il n’est pas prêt à payer sa survie d’une politique complaisante à l’égard d’une situation dont il connaîtrait bien les difficultés et les remèdes.»(Raymond Barre)

Les ouvrages à caractère « programmatique » peuvent être parfois frustrants, soit parce qu’ils versent dans la rhétorique du « y a qu’à, faut qu’on… », soit parce qu’ils se résument le plus souvent à une accumulation de préconisations rédigées par des technocrates imprégnés de l’idéologie dominante.

François Billot de Lochner a su éviter ces écueils. Il n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai, puisqu’il a, entre autres, publié, chez le même éditeur, Douze mesures pour 2012, et Municipales 2013 : 17 propositions.

Si l’on devait caractériser son dernier opus, Echapper à la mort de la France, on pourrait dire qu’il part d’un abrégé du constat d’Eric Zemmour, pour le décliner en propositions de mesures que beaucoup ont reproché à ce dernier de ne pas avoir assorti son Suicide français. L’auteur assume d’ailleurs explicitement cette référence, en intitulant la première partie de son livre « La France, nation suicidaire ? »

Dans quatre brefs chapitres aux titres éloquents (L’affaissement politique ; La débâcle économique ; La folle dislocation sociale ; L’effondrement culturel et moral), il dresse le tableau de ce qu’est devenu notre pays depuis 50 ans. Inutile de préciser qu’il s’agit d’un tableau noir, où sont inscrits tous les ingrédients de la décadence que nous dénonçons sans relâche : toute-puissance du système politico-médiatique, confiscation de la démocratie par des élites mortifères, culte de l’ego, de l’indifférenciation et du multiculturalisme, immigration incontrôlée, politique de la ville débouchant sur le communautarisme, discrédit jeté sur la famille et la natalité, mise à mort de la culture par le système éducatif et la propagation du non-art, etc.

De ces quatre thématiques, celle de la débâcle économique est, à mes yeux, un peu moins convaincante : ce qui y est énoncé n’est pas erroné, mais le sujet est complexe et supporte mal les raccourcis. En outre, il n’est pas, comme les autres, analysé dans une approche métapolitique (évolution du libéralisme ; mondialisation ; cosmopolitisme…), et les mesures proposées ont parfois un air de déjà-vu, et gagneraient à être un peu plus argumentées. Mais compte tenu de la brièveté du livre, on pardonnera à François de Lochner ce qui n’est somme toute qu’un péché véniel.

Pour le reste, les 30 « mesures de la dernière chance » qui font l’objet de la seconde partie de l’ouvrage sont dans l’esprit de ce que Raymond Barre déclarait en 2005 dans un entretien au journal Les Echos : « Un gouvernement doit dire qu’il n’est pas prêt à payer sa survie d’une politique complaisante à l’égard d’une situation dont il connaîtrait bien les difficultés et les remèdes.»

En d’autres termes, il s’agit bel et bien d’un programme de gouvernement, mais d’un programme à classer plutôt dans la catégorie churchillienne « de la sueur, du sang et des larmes ».

Nombre des mesures proposées seront familières au lecteur, du référendum d’initiative populaire à la renégociation des traités européens, de la sortie du commandement intégré de l’OTAN à l’abrogation de la loi Taubira, de la réforme du système éducatif au rétablissement de la liberté d’expression, par la remise en cause de la loi Pleven et des lois mémorielles.

Certaines sont originales (création d’une garde nationale, création d’un salaire maternel universel, préconisations dans le secteur des médias), d’autres paraîtront un peu vagues (limitation des subventions aux associations), trop timides (par exemple les mesures en matière d’immigration, qui n’osent pas aller jusqu’au renversement des flux migratoires, ou la réforme du régime des retraites, qui ne va pas jusqu’à l’abandon du système par répartition), voire discutables (autonomie totale des universités). Mais l’essentiel n’est pas dans ces critiques de détail. Le point important, et à cet égard l’auteur remplit pleinement son objectif, est que les propositions forment un ensemble de points de repères idéologiquement cohérents, à rebours du politiquement correct. Il ne s’agit pas d’un livre de recettes mais d’un bréviaire pour l’action.

Restent à trouver les dirigeants politiques qui auraient la longueur dans la durée, la hauteur de vue et la largeur d’épaules nécessaires pour prendre en charge un tel programme. Force est de constater que les conditions ne sont pas a priori réunies dans l’état actuel de la France, où « la grande majorité des électeurs attend de ses élites politiques la capacité à prendre les bonnes décisions, le courage dans l’action, une réelle compréhension des attentes et des aspirations des citoyens […] et une réelle acceptation du jeu démocratique qui consiste à répondre aux souhaits des électeurs ». Or, dans une démarche autiste, « le système politico-médiatique affiche sa suffisance et son mépris complet pour le peuple, qui plus que jamais devient son problème ». Mais l’Histoire n’est jamais écrite : peut-être un jour un homme – ou une femme ? – providentiels émergeront-ils pour enrayer le déclin.

Et puisqu’il est question de courage, il est opportun de signaler la réédition récente, aux Editions des Belles Lettres, sous le titre Le Déclin du courage, du discours prononcé par Alexandre Soljénitsyne le 8 juin 1978 à l’Université de Harvard. Déshumanisation, atomisation, culte du bien-être matériel, dérive de la notion de liberté : tout ou presque est dit, dans ce texte fondamental, sur l’impasse dans laquelle nous conduit « l’évolution » des sociétés occidentales, et singulièrement de la société américaine.

Bernard Mazin, 24/04/2015

– François Billot de Lochner, Echapper à la mort de la France, Ed. François-Xavier de Guibert, janvier 2015, 217 pages.

– Alexandre Soljenitsyne, Le Déclin du courage, Ed. Les Belles Lettres, février 2015, 64 pages. (Traduit du russe par Geneviève et José Johannet. Préface de Claude Durand. 2e tirage (2014), 2015.

http://www.polemia.com/echapper-a-la-mort-de-la-france-de-francois-billot-de-lochner/

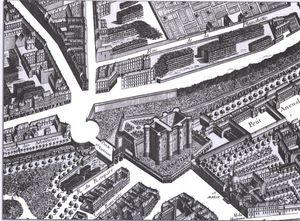

Juillet 1789. Paris est livré à l'émeute depuis deux mois déjà, lorsque circulent des rumeurs d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre. Le 8, Mirabeau exige l'éloignement des troupes, tandis que Desmoulins appelle le peuple à la révolte. Un nouveau prétexte est trouvé le 12 – le renvoi de Necker – pour exciter davantage la foule parisienne. Les soldats du prince de Lambesc sont vivement attaqués place Louis XV, mais

Juillet 1789. Paris est livré à l'émeute depuis deux mois déjà, lorsque circulent des rumeurs d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre. Le 8, Mirabeau exige l'éloignement des troupes, tandis que Desmoulins appelle le peuple à la révolte. Un nouveau prétexte est trouvé le 12 – le renvoi de Necker – pour exciter davantage la foule parisienne. Les soldats du prince de Lambesc sont vivement attaqués place Louis XV, mais  Le climat insurrectionnel a convaincu les élus des districts parisiens de se réunir sans attendre à l'Hôtel de Ville pour ordonner la création d'une milice bourgeoise à laquelle répondent de nombreux volontaires. Pour armer cette troupe, des bandes de manifestants se ruent, au matin du 14 juillet, sur les Invalides où sont entreposés 28000 fusils livrés sans résistance. Il ne manque plus que les munitions. Or, un arsenal est à porté de main, la Bastille, où reposent 250 barils de poudre.

Le climat insurrectionnel a convaincu les élus des districts parisiens de se réunir sans attendre à l'Hôtel de Ville pour ordonner la création d'une milice bourgeoise à laquelle répondent de nombreux volontaires. Pour armer cette troupe, des bandes de manifestants se ruent, au matin du 14 juillet, sur les Invalides où sont entreposés 28000 fusils livrés sans résistance. Il ne manque plus que les munitions. Or, un arsenal est à porté de main, la Bastille, où reposent 250 barils de poudre. Plusieurs d'entre eux reviennent à la charge vers trois heures de l'après-midi et s'emparent du pont-levis, gardé par un seul invalide. Ils peuvent sans peine forcer la première enceinte, d'autant que M. de Launay a donné

Plusieurs d'entre eux reviennent à la charge vers trois heures de l'après-midi et s'emparent du pont-levis, gardé par un seul invalide. Ils peuvent sans peine forcer la première enceinte, d'autant que M. de Launay a donné  Parmi eux figurent quatre escrocs condamnés pour avoir falsifié des lettres de change. Il s'agit de Jean Béchade, Bernard Laroche, Jean La Corrège et Jean-Antoine Pujade. Mais

Parmi eux figurent quatre escrocs condamnés pour avoir falsifié des lettres de change. Il s'agit de Jean Béchade, Bernard Laroche, Jean La Corrège et Jean-Antoine Pujade. Mais