culture et histoire - Page 1508

-

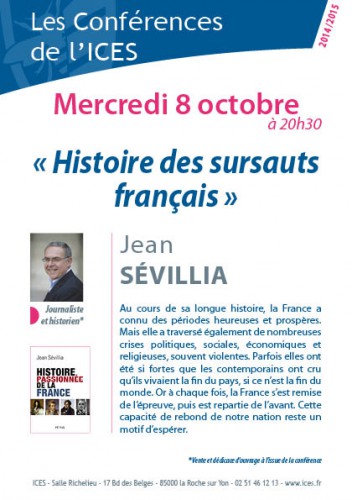

8 octobre : conférence de Jean Sévillia à La Roche sur Yon

-

Camp Maxime Real del Sarte 2014 - Compte rendu

-

Les Européens se découvrent un troisième ancêtre

Elle révèle qu’une troisième vague de migration, les Eurasiens du nord, s’est ajoutée aux deux précédentes. Et ce n’est pas tout : cette ethnie aurait également apporté sa contribution au patrimoine génétique des tribus qui ont traversé le détroit de Bering pour rejoindre le continent américain, voici 15000 ans, et dont les descendants sont aujourd’hui les Indiens d’Amérique.

http://www.fdesouche.com/512097-les-europeens-se-decouvrent-un-troisieme-ancetre

-

Nos Chers Vivants n°06

-

Hotel Stella - Zentropa

-

Interview de Cheyenne Carron, réalisatrice du film "l'Apôtre"

-

De l’ordre avant toute chose

Pourquoi j’insiste sur cette mystique de l’ordre à droite, en littérature ? D’une part, c’est un trait commun aux « Hussards » que d’avoir voulu hâter l’avènement d’un nouvel ordre. Nimier, assez vainement d’ailleurs, aspirait par exemple à un « classicisme moderne ». Et puis, plus fondamentalement, la quête de l’ordre est quand même une dimension quasi essentielle de ce qu’on pourrait appeler le « tempérament » de la droite littéraire. Je m’explique. Historiquement, la droite, marquée par l’image négative que la gauche lui a renvoyée, a développé une « volonté de désamorçage du conflit ». Dès l’origine, donc, la droite rejette les étiquettes politiques, mais aussi la politique elle-même, associée dans son imaginaire à un facteur de division. La droite, ou la hantise du conflit.

Tout cela invite un peu à lire autrement le manifeste de La Parisienne :

Cette revue [La Parisienne], disais-je en somme, ne se propose pas, à l’aide de petites ruses pédagogiques, de convaincre son public, de lui inculquer des vérités, de l’endoctriner ex cathedra, de l’enseigner sur les dogmes (...). [Nous recherchons] « l’esprit » [car il est] un plaisir partagé parce que l’on accepte les traits que tire l’autre. Une querelle didactique, où l’on pèse ses arguments un à un, est fermée comme une bataille d’insectes. Les adversaires n’ont rien à espérer l’un de l’autre (...). L’esprit introduit l’espoir d’une rémission dans les luttes qui, s’il les quitte, deviennent sans espoir.

Derrière la supposée finalité séductrice de la littérature, une autre intention se précise. En prônant la « démilitantisation » dans les lettres ou, comme dans ce dernier extrait, « la rémission dans les luttes » par « l’esprit », Jacques Laurent exprimerait toute la hantise du conflit propre à « la droite ». En un sens, droites littéraire et politique partageraient une identité de représentantes de « l’ordre établi ».

En tant que telle, et parce que plus encline au mysticisme, la « droite littéraire » se révèlerait être profondément animiste. L’ordre du monde, ses lois, relèvent en effet d’une même âme pour les « Hussards », qu’elle soit divine chez Nimier, ou naturelle chez Déon. La thématique du respect de l’ordre de la Création, dans cette rhétorique, dénote chez nos écrivains un souci de s’inscrire dans un même souffle vital. L’animisme tente ainsi de réconcilier ces consciences désespérées, partagées entre « la tentation du repli et la recherche d’une troisième voie introuvable », écartelées par l’exigence contradictoire du respect de l’ordre de la Création et la nécessaire affirmation du moi dans un ordre qui les dépasse, mais qu’elles doivent pourtant, elles, dépasser. « L’esprit », comme principe ordonnateur, s’offre alors comme la seule force susceptible de rétablir l’harmonie collective et d’apaiser le sentiment de « fragmentation du moi » qui fait tant défaut à l’écrivain de droite... une topique animiste archétypale de l’homme de droite, qui oppose au « tout politique » de la gauche sa volonté de ne pas forcer le cours des choses pour ne pas attenter à l’harmonie naturelle : la fortune, les circonstances, les faits, ou la Providence auront toujours raison de l’homme.

Pierre Poucet, Les Hussards, cavaliers des Arts et Lettres

http://www.oragesdacier.info/2014/10/de-lordre-avant-toute-chose.html

-

PDC n°29

-

L’Apôtre : le film à voir cette semaine

Laurent Dandrieu, critique Cinéma à Valeurs Actuelles vous parle du dernier film de Cheyenne Carron : L’Apôtre. On y découvre l’histoire d’Akim, un jeune musulman pratiquant. Des circonstances tragiques vont lui faire découvrir le catholicisme. Contre l’avis de sa famille, il décide de s’y convertir.

http://www.actionfrancaise.net/craf/?L-Apotre-le-film-a-voir-cette

-

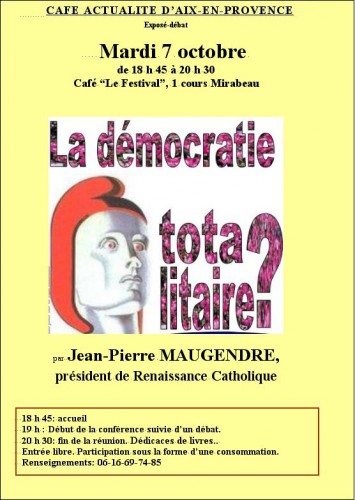

[Aix] Café Actualité d’Aix-en-Provence : la démocratie totalitaire, le mardi 7 octobtre

Pour sa reprise, le Café Actualité d’Aix-en-Provence a le plaisir de recevoir Jean-Pierre MAUGENDRE, président de Renaissance Catholique, qui présentera : "COMMENT ET POURQUOI LA DÉMOCRATIE DEVIENT TOTALITAIRE ?"

MARDI 7 OCTOBRE de 18h 45 à 20 h 30 Café "Le Festival", 1 cours Mirabeau

Entrée libre. Participation sous la forme d’une consommation. Renseignements : 06-16-69-74-85

La démocratie peut-elle devenir totalitaire ? Cette association de mots semble antinomique et paraîtra presque blasphématoire à certains. Mais au-delà des mots et des principes vertueux, il y a les idéologies et les faits : le phénomène qui voit les démocraties modernes s’ingérer toujours plus dans des domaines qui échappaient traditionnellement à l’État. Institutionnaliser une nouvelle morale. Tenter de déplacer les limites du bien et du mal. Les événements entourant l’adoption de la loi instituant le prétendu "Mariage pour tous" ont servi de révélateur à beaucoup de nos contemporains abasourdis par ce qu’ils observaient. Il s’agit maintenant de passer de la révolte contre les conséquences à l’analyse des causes. Ce sera l’objet de cette conférence.