culture et histoire - Page 354

-

Michel-Ange : l'art, témoin de la foi d'une époque

-

Les hommes d’honneur de Hong-Kong

A Hong-Kong, il y a soixante-cinq ans, une poignée de Français s’est jointe aux britanniques de Hong Kong pour défendre la ville dans une bataille perdue d’avance contre les envahisseurs japonais. C’était la France, celle de l’honneur et du panache.

Leur sacrifice, aujourd’hui complétement oublié en France, a marqué la ville. Les noms de ces six héros sont encore gravés sur la stèle usée qui leur rend hommage dans un coin du cimetière militaire britannique de Stanley, sur une colline dans le sud de l’île de Hong Kong .

«Je ne vois pas pourquoi on devrait les oublier», dit François Dremeaux, président du comité du souvenir des Français à Hong Kong. «Mon effort consiste à les rappeler à nos mémoires », ajoute ce professeur d’histoire qui a écrit une thèse sur la présence française à Hong Kong dans la période de l’entre deux guerres. Il estime qu’il y a beaucoup à apprendre de ces hommes qui, en 1941, ont choisi de se battre à 10.000 kilomètres de leur patrie. -

ASSASSINAT d'HENRI III en 1589 par Jacques Clément

-

Les Immémoriaux (1907) 1/3

[Ci-dessus : couverture des Immémoriaux, 1966, avec Deux nus sur la plage de Tahiti (détail) par Paul Gauguin, 1892 [Honolulu Museum of Art]. Dans ce long poème en prose qui chante les Maoris des temps oubliés, Victor Segalen s’attache à peindre l’agonie d’une civilisation, symbolisée par « le Parler Ancien », faite de sagesse et de joie, que vient supplanter l’austère religion des « Hommes au Nouveau Parler ». Malgré les avertissements de son ancien maître Paofaï, le jeune prêtre païen Térii, vaincu par les sarcasmes de ses amis, se laissera à la fin convertir, et se fera serviteur du dieu importé…]

La publication en 1907 par les éditions du Mercure de France du livre intitulé Les Immémoriaux ne fut pas un événement littéraire. Le nom de l’auteur, Max-Anély, était totalement ignoré. Très peu connaissaient le pseudonyme choisi par le médecin de la marine Victor Segalen, mais ces très peu étaient de qualité : Huysmans, Remy de Gourmont, Loti, Jules de Gaultier. La revue du Mercure de France avait publié de Victor Segalen quelques études : Les Synesthésies et l’École symboliste, Gauguin dans son dernier décor, Le double Rimbaud, textes de valeur, mais qui pouvaient passer pour des travaux d’amateur distingué plutôt que pour les premières armes d’un futur écrivain de métier. Ce livre même, si difficile à classer, fut pris sans doute pour le bilan d’une expérience de quelques années passées dans des régions lointaines où lés hasards de la carrière avaient conduit un jeune médecin frotté de littérature. Mais pour nous qui connaissons la suite de l’histoire, nous pouvons distinguer dans ce prélude presque tous les germes d’une œuvre qu’il faut maintenant placer au rang des plus hautes.

-

État régalien et communautés organiques : quel équilibre ?

-

Le sorcier Gaufridi - Les possessions d'Aix en Provence

-

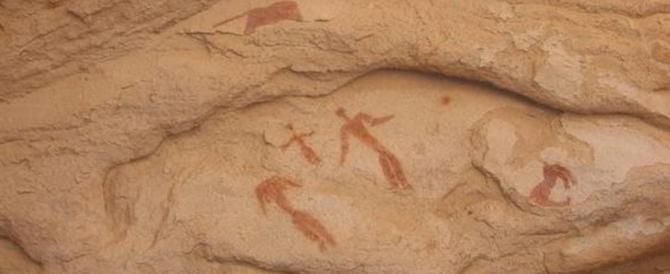

Découverte archéologique : la plus ancienne « Nativité » aurait 5000 ans

Un enfant à côté de ses parents, deux animaux tout proches, un astre dans le ciel : cela pourrait être la plus ancienne « Nativité » avant la lettre jamais découverte jusqu’à aujourd’hui. Selon l’ANSA (Agence nationale de presse italienne) qui rapporte cette découverte, le géologue Marco Morelli, directeur du Musée des Sciences planétaires du Prato en est convaincu. Cette peinture rupestre a été dessinée il y a 5000 ans dans une petite grotte du Sahara égyptien, rebaptisée « Grotte des parents ».

-

Le Nouveau Testament

Les éditions Kontre Kulture ont fait un très beau travail en rééditant de façon très soignée Le Nouveau Testament, en veillant à choisir la traduction de l’abbé Augustin Crampon et en proposant cet ouvrage indispensable à tout chrétien pour le montant imbattable de vingt-cinq euros.

Le choix de la traduction était essentiel car il circule quantité de mauvaises traductions, par maladresse ou par volonté, dont celles de sectes qui trompent leurs fidèles. La traduction de l’abbé Augustin Crampon est communément admise par les théologiens catholiques comme la meilleure et la plus exacte qui soit, une exactitude savante et minutieuse qui reproduit jusqu’aux moindres nuances.

-

"Qu'est ce que la puissance?", Frédéric Encel est l'invité d'Hadrien Desuin pour la revue Conflits.

-

Petite histoire des guerres de Vendée (Henri Servien)

Henri Servien est un journaliste, historien et écrivain catholique français.

Après avoir discerné les causes successives et le motif central de cette guerre de l’Ouest qui suit la révolution française, Henri Servien passe en revue les chefs de la révolte paysanne. Parfois, des fils du peuple sont aux commandes, et l’auteur nous présente les admirables figures d’un Cathelineau ou d’un Stofflet. Mais le plus souvent, il s’agit des « bons nobles » de la Vendée militaire. Or, ce ne sont pas eux qui ont revendiqué l’honneur de mener la guerre.