Lire aussi cliquez là

Pour commander en ligne ce livre cliquez ici

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Lire aussi cliquez là

Pour commander en ligne ce livre cliquez ici

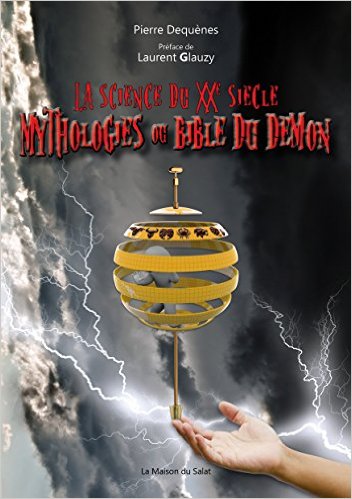

Pierre Dequènes, ingénieur en Génie atomique, a fait sa carrière dans de grandes sociétés d’ingénierie nucléaire. Il s’est ensuite consacré à la critique scientifique.

Cet ouvrage est paru pour la première fois en 1996. Laurent Glauzy, qui a choisi de le rééditer en y ajoutant une préface et un cahier photos, nous explique que c’est le regretté Serge de Beketch qui lui avait fait découvrir ce livre. Pierre Dequènes, lui-même scientifique, rappelle qu’en matière de préhistoire et d’évolution, des « spécialistes » ont souvent extrapolé les découvertes de rares ossements pour en tirer des reconstitutions absurdes ou même falsifiées.

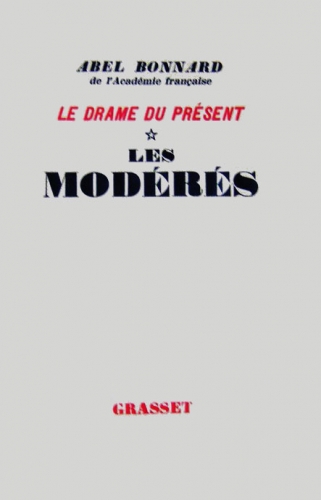

[Ci-dessus : couverture de la première édition de 1936. Abel Bonnard analyse la lâcheté des modérés, autre nom des conservateurs, paralysés par leurs adversaires parce qu'ils ignorent que “le premier réalisme, en politique, est de connaître les démons qui se sont cachés dans les mots” et dont la faiblesse “vient beaucoup de ce qu'ils n'ont pas la moindre doctrine”. Égoïstes troublés et opportunistes, les modérés sont incapables de défendre la société]

« Croyez-moi, les hommes qui par leurs sentiments appartiennent au passé, et par leurs pensées à l’avenir, trouvent difficilement leur place dans le présent » (Louis de Bonald à Joseph de Maistre, 22 mars 1817)

« Nous n’aimons que les choses rares, les pierres, le cristal pareil à du soleil gelé, le corail, sceptre de l’aurore, les perles, larmes de la lune » (Abel Bonnard)

« L’homme considère les actes, mais Dieu pèse les intentions » (Imitation de Jésus-Christ, II, 6, 2)

Les Modérés sont l’ouvrage le plus célèbre d’Abel Bonnard (1883-1968), le meilleur aussi et le plus important, de l’avis unanime de ceux qui s’intéressent à son œuvre. Sa parution chez Grasset en 1936 marque un tournant décisif dans la vie et l’œuvre de Bonnard.

Les éditions Kontre Kulture entament une collection intitulée Les grands procès d’Egalité et Réconciliation par un petit recueil consacré au procès intenté par le milliardaire Pierre Bergé contre Alain Soral , l’éditeur Hugues Robert de Saint-Vincent et les éditions Blanche. Pour être plus précis, il s’agit ici de la description de la procédure d’appel interjetée par ces différentes parties condamnées en première instance à la demande de Pierre Bergé à la suite de la publication du livre Dialogues désaccordés constitué d’un échange écrit entre Alain Soral et Eric Naulleau sur les raisons qui expliquent le vote pour le Front National.

Longtemps oubliés, ils furent remis sur le devant de la scène pour des raisons bassement politiques, notamment par l’inepte film Indigènes. Tirailleurs sénégalais, tirailleurs annamites, tirailleurs marocains et algérien, un Empire, trois couleurs…

Le 19 décembre, le gouvernement décida de faciliter l’obtention de la nationalité française pour les anciens tirailleurs sénégalais. Certains la méritaient ô combien. Le site opex360 donne la biographie exemplaire de l’adjudant Bourama Dieme : évadé d’un camp de prisonniers dans les Landes, il ralliera les FFL et fit les campagnes d’Italie, de Provence et d’Indochine où, avec 50 autres tirailleurs sénégalais en mauvaise posture face au Viet Minh, il met en déroute l’ennemi en faisant preuve d’audace et de courage. Ce qui lui vaudra ses galons de sergent et la Croix de guerre avec palmes, remise par le général de Lattre de Tassigny, accompagnée par cette citation :

Enfin, à quelques temps de là, le duc de Saint-Simon se livre à une longue digression sur la dignité de Grand d’Espagne, la comparant à celle des ducs de France, et notamment à celle des ducs et pairs[38]. Il commence par préciser l’origine des Grands, héritiers de ces Ricos-hombres parmi lesquels Charles V distingua les meilleurs. Puis, il définit les différentes catégories de Grands, tout en soulignant que ceux-ci mettent un point d’honneur à ne marquer entre eux aucun rang d’ancienneté. Il détermine leur rang dans la hiérarchie du royaume, rappelant la prééminence du président du conseil de Castille, du majordome-major du Roi, du majordome-major de la Reine, des cardinaux, des ambassadeurs et des conseillers d’État[39].

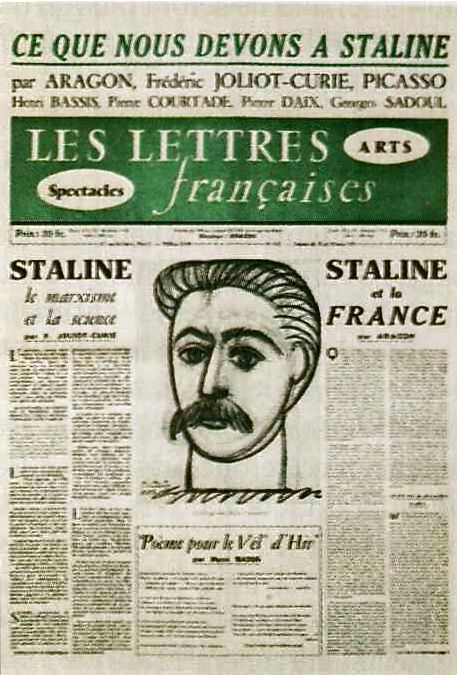

Ode à Staline (1950)

Staline dans le coeur des hommes

Sous sa forme mortelle avec des cheveux gris

Brûlant d’un feu sanguin dans la vigne des hommes

Staline récompense les meilleurs des hommes

Et rend à leurs travaux la vertu du plaisir

Car travailler pour vivre est agir sur la vie

Car la vie et les hommes ont élu Staline

Pour figurer sur terre leurs espoirs sans bornes.