Comme chaque année, les néo-païens celtes de l’hémisphère nord ont célébré ce 1er août la fête de Lugnasad (transcrit aussi « Lughnasadh » ou « Lúnasa »). Moins connue que Samain, Imbolc ou Beltaine, Lugnasad est l’une des quatre célébrations majeures du calendrier celtique. Elle est attestée dès la plus haute antiquité aussi bien en Irlande et dans la Bretagne insulaire que sur le continent.

Littéralement, « assemblée de Lug », Lugnasad apparaît d’emblée comme une fête dédiée à la principale divinité du panthéon celtique : Lug, dieu de la lumière, du savoir et des arts ainsi que du pouvoir, du droit et de la souveraineté. Selon la légende, il aurait institué la fête de Lugnasad en hommage à sa mère, la déesse chtonienne Tailtiu, morte d’épuisement après avoir transformé les forêts irlandaises en plaines cultivables. Lugnasad reste ainsi une fête liée à la récolte, à la terre nourricière et féconde. Ceci explique sans doute pourquoi les mariages étaient célébrés à des dates rapprochées de cette fête.

Lugnasad est ainsi à l’image du dieu Lug et de ses multiples fonctions (ses domaines sont si variés qu’un de ses épithètes gaéliques est Samildanach, « le polytechnicien »). Elle garde cependant son aspect tellurique et chtonien : c’est avant tout l’occasion de célébrer la récolte et d’en remercier la Terre. Des mets spéciaux étaient ainsi préparés avec les fruits de la première récolte dont une petite partie était sacrifiée au dieu en signe de reconnaissance.

C’est aussi la fête de la souveraineté où le roi est célébré dans sa fonction royale, non comme chef militaire mais comme le guide, le garant des lois et de la paix. Les belliqueux peuples celtes observaient à cette occasion une trêve, les guerriers étant tenus d’aller aux célébrations sans armes. L’équité et la justice étaient des notions très importantes pour les Celtes qui profitaient de l’occasion pour résoudre les contentieux et honorer leurs dettes. Répartir les produits de la collectivité pour en donner une part au plus démunis aurait également été d’usage. Car, si Lugnasad est la fête de la récolte, il est nécessaire de donner pour recevoir, comme on sème pour récolter.

Selon les endroits, les festivités pouvaient durer de trois jours à une semaine. On y festoyait avec les produits de la récolte et de l’hydromel. Le sacrifice d’un bœuf était d’usage en Irlande. Et puisque Lug patronne aux arts et aux jeux, l’on écoutait volontiers bardes et poètes et l’on organisait des concours athlétiques : courses de chevaux, lancer de poids, lutte. Lugnasad est aussi l’occasion de commercer : des foires immenses se tenaient en Irlande selon les celtologues. N’oublions pas que Lug est aussi le dieu des commerçants et des voyageurs.

Lugnasad était donc pour les Celtes un moment de retrouvaille, de paix et de convivialité, mais aussi une façon de célébrer la communauté. Toutes les classes (guerriers, druides, artisans) étaient tenues de participer aux festivités présidées par le roi. L’Irlande a gardé le plus de traces de cette fête et des rites qui s’y rapportaient. Aussi, la plupart des pratiques et des usages décrits ci-dessus sont irlandais. Peu de traces nous sont restées de la manière dont on célébrait Lugnasad au Pays de Galles ou en Écosse.

L’archéologie s’est en revanche montrée plus fructueuse en Gaule. Nous savons, d’après les historiens antiques et grâce aux découvertes, que le début du mois d’août était pour les Gaulois une période hautement sacrée. On ne sait ce qu’il en était avant la conquête romaine. Une fois la Gaule romanisée, l’habitude fut prise de réunir à Lyon (ville par excellence de Lug) une assemblée d’une soixantaine de délégués envoyés par les cités gauloises. Pour les historiens modernes, les Romains auraient tout bonnement repris à leur compte une tradition déjà existante. Cette Assemblée des Gaules se réunissait pour délibérer et transmettre aux autorités romaines les doléances de leurs administrés, mais aussi pour célébrer le culte de l’empereur auquel ils rendaient un hommage annuel. Le dirigeant suprême de l’empire était ainsi assimilé à la principale déité du panthéon gaulois.

Avec la christianisation de l’Empire Romain, ces célébrations disparaissent progressivement du continent. Elles demeurent néanmoins vivaces en Irlande. Saint Patrick et les autres évangélisateurs semblent avoir réalisé qu’il serait quasi impossible de faire renoncer le peuple irlandais à ces traditions venues du fond des âges. Lugnasad, ainsi que les autres fêtes celtiques, ont dès lors été christianisées et progressivement épurées de toute signification païenne. Une démarche qui a porté ses fruits : Lugnasad disparaît dès le VIème siècle, mais les rites et pratiques associées demeurent en étant christianisées. Ainsi, Lug est remplacé par saint Patrick en Irlande et par saint Maël Ruba en Écosse.

Le christianisme celtique assimile si bien ces traditions païennes qu’elles perdurent jusqu’à nos jours. Des textes du XVIIIème siècle attestent ainsi de rites consistant à « sacrifier » une part des premières récoltes, ou à tuer un bœuf vers la fin juillet ou début août.

Dans sa thèse soutenue à l’université de Boston en 1962 sur l’antique Lugnasad et ses rites, la journaliste et folkloriste irlandaise Màire MacNeill étudie les origines, les rites et la persistance de cette fête dans l’Irlande chrétienne. Elle relève 195 sites où des célébrations ont lieu aux alentours du 1er août. Le plus connu est la montagne Croagh Patrick où des milliers de pèlerins affluent le dernier dimanche de juillet (Reek Sunday) pour la gravir et y déposer des fleurs ou des céréales. Pour MacNeill, ce n’est autre qu’une des nombreuses survivances de Lugnasad.

D’autres coutumes ont perduré : la visite des fontaines dont on fait le tour dans le sens du Soleil en exprimant ses vœux de prospérité et de bonne santé. Ce rite est attesté dans les écrits irlandais du XVème siècle. Il faut aussi souligner la survivance des foires traditionnelles : celles du comté de Clare et de Kerry font toujours la joie des touristes.

Bien sûr, comme le relève MacNeill, ces célébrations étaient dénuées de toute signification païenne. Il s’agissait d’un simple folklore colorant la vie chrétienne des Irlandais. L’appellation Lugnasad était d’ailleurs inusitée, puisqu’on ne célébrait plus Lug et les anciens dieux. C’est au XIXème siècle que resurgit Lugnasad avec la redécouverte du paganisme qui a bonne presse chez les romantiques. Étrangement, ce ne sont pas les Irlandais mais les Britanniques qui se passionnent pour ce passé celtique. C’est compréhensible : l’Irlande n’avait jamais perdu ses traditions celtiques qui rythmaient toujours la vie des Irlandais modernes christianisés.

Des mouvements néodruidiques se sont en revanche formés dès le XIXème siècle en Angleterre, au Pays de Galles et en Bretagne. Le néopaganisme n’ayant pas de liturgie officielle, les rituels varient selon les pays et les groupes. Là où certains préfèrent mettre l’accent sur la convivialité et le partage, d’autres souhaitent imiter au maximum les rites antiques. Enfin, certains se concentrent sur la transcendance et l’aspect spirituel. Même le choix de la date peut varier : la nuit du 31 juillet au 1er août, ou celle du 1er au 2 août. Certains groupes fêtent même le 7 août, soit l’exact milieu entre le solstice d’été et l’équinoxe d’automne. Notons que dans l’hémisphère sud, Lugnasad se célèbre le 1er février.

Outre ces variations, l’ensemble des néopaïens celtisants s’accordent à voir dans Lugnasad une fête célébrant la terre nourricière et généreuse, l’été au maximum de la chaleur et de la fructification. Comme pour leurs ancêtres, c’est aussi une occasion propice au partage et à la dégustation des mets faits à base de produits de la nouvelle récolte.

Enfin, une des coutumes les plus répandues dans les groupes néodruidiques est de faire circuler parmi les membres réunis en cercle une couronne de chêne, symbole de l’année qui s’écoule. En effet, le paganisme celte a une vision cyclique et non linéaire du temps. L’apogée n’est que le début du déclin. Si Lugnasad est le point culminant de l’été et de la fructification, c’est aussi le signe annonciateur de l’écoulement de l’année. Il n’est pas loin, l’automne qui verra la Nature entrer dans un sommeil avant de renaître au printemps après les sombres mois d’hiver..

Nicolas Kirkitadze

http://www.breizh-info.com/2017/08/06/75044/lugnasad-fete-celtique-de-recolte-de-souverainete

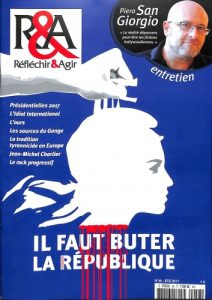

Le n° 56 de l’excellente revue autonome de désintoxication idéologique Réfléchir & Agir vient de sortir avec pour dossier central, une excellente injonction : « Il faut buter la République ». Outre les entretiens de Piero San Giorgio, de Pierre Hillard, d’Alain Escada et de Jean-Noël Audibert, on lira aussi des articles remarquables sur l’ours, le tyrannicide, le rock progressif ou l’histoire du journal L’Idiot International.

Le n° 56 de l’excellente revue autonome de désintoxication idéologique Réfléchir & Agir vient de sortir avec pour dossier central, une excellente injonction : « Il faut buter la République ». Outre les entretiens de Piero San Giorgio, de Pierre Hillard, d’Alain Escada et de Jean-Noël Audibert, on lira aussi des articles remarquables sur l’ours, le tyrannicide, le rock progressif ou l’histoire du journal L’Idiot International.