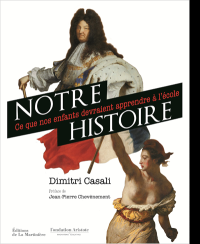

"Il s'agit avant tout de replacer l'héritage chrétien et monarchique de la France dans son histoire. La France d'aujourd'hui est le produit d'un double héritage, chrétien et monarchique, mais également laïc et républicain. Dans mon livre Notre histoire, je me suis donc efforcé de replacer l'héritage chrétien et monarchique dans l'histoire de France pour la simple et bonne raison que je me suis aperçu que celui-ci avait complètement disparu des programmes scolaires 2016 pour le collège.

"Il s'agit avant tout de replacer l'héritage chrétien et monarchique de la France dans son histoire. La France d'aujourd'hui est le produit d'un double héritage, chrétien et monarchique, mais également laïc et républicain. Dans mon livre Notre histoire, je me suis donc efforcé de replacer l'héritage chrétien et monarchique dans l'histoire de France pour la simple et bonne raison que je me suis aperçu que celui-ci avait complètement disparu des programmes scolaires 2016 pour le collège.

Désormais, les technocrates de la rue de Grenelle affichent ouvertement leur volonté d'effacer les racines chrétiennes de notre pays ; cela fait froid dans le dos. Que serait la France sans les cathédrales (Notre-Dame, Chartres et Reims) et ses bâtisseurs ? Je vous mets au défi de trouver une seule page dans les programmes actuels mentionnant les cathédrales et le style gothique qui a pourtant fait la gloire et le rayonnement de la France à travers toute l'Europe durant tout le Moyen-Âge - on parlait d'ailleurs d'"art français" et non pas d'art gothique. En plus des cathédrales, nous ne parlons plus également, dans ces nouveaux programmes, des grands rois saints comme Saint-Louis, ceux qui ont fait de la France la fille aînée de l'Eglise.Sans parler de Jeanne d'Arc qui, elle aussi, a disparu comme par enchantement, ou plus exactement expédiée en deux lignes, mentionnée seulement comme celle qui a aidé Charles VII à reconquérir son royaume. On retrouve ces disparitions notamment dans le manuel de 5ème publié par Magnard et dans celui paru chez Nathan. Cette volonté de passer sous silence l'héritage chrétien de la France faisait déjà partie des thèses de Vincent Peillon qui faisaient partir l'histoire de France uniquement à partir de la Révolution de 1789. On retrouve cette pensée également chez Thierry Tuot, et dans tout l'entourage de François Hollande.

Ce qui explique ce comportement réside dans la volonté de ne pas choquer tous les nouveaux arrivants, et les enfants immigrés de la 3ème génération. Un rapport de 2004 mentionnait déjà le fait que lorsque l'étude d'une cathédrale leur était proposée en classe de cinquième, ces enfants refusaient d'assister à la classe. On constate donc bien cette volonté communautaire de refuser l'héritage chrétien et de rejoindre la communauté nationale en épousant son histoire et sa culture. Pour revenir sur l'évacuation de Saint-Louis des programmes d'histoire de 5ème, vous aurez compris que cela tient au fait qu'il est constamment fait mention, dans la littérature djihadiste, des croisés.

Cette volonté d'évacuer l'héritage chrétien et monarchique de l'histoire de France est-elle caractéristique du quinquennat Hollande ?

La réforme de 2008 initiée par Xavier Darcos était déjà catastrophique en ce sens qu'elle avait introduit l'étude des empires africains du Moyen-Âge, bien que l'étude des cathédrales, de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc ait été préservée. Désormais, cela n'est plus le cas. Les programmes ont été réduits à leur portion congrue en vertu des fameux EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires). En revanche, de la place a été faite à certaines thématiques d'ordre compassionnelle. Pour le Moyen-Âge, en vertu de l'idéologie très écologique du moment, plusieurs pages ont été accordées au traitement des grands défrichements des paysans au Moyen-Âge. [...]"

Michel Janva http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

C'est un des procès politiques les plus célèbres de l'Histoire. Marie-Antoinette, internée après la prise des Tuileries, le 10 août 1792, emprisonnée au Temple avec Louis XVI et ses enfants, restée avec ces derniers et sa belle-soeur Madame Elisabeth après l'exécution du roi, séparée de son fils Louis XVII le 3 juillet 1793, la reine, donc, est transférée à la Conciergerie le 2 août suivant en vue de comparaître devant le Tribunal extraordinaire. Après deux mois d'enfermement, dans des conditions d'isolement et d'humiliation qu'on n'impose pas aux grands assassins, la souveraine, malade, amaigrie et prématurément vieillie, subit un premier interrogatoire, le 12 octobre, puis passe devant le Tribunal entre le 14 octobre, de 8 heures du matin à 11 heures du soir, et le 15 octobre, de 8 heures du matin à l'aube de la nuit suivante. Condamnée à mort, elle sera décapitée le 16 octobre 1793 à midi.

C'est un des procès politiques les plus célèbres de l'Histoire. Marie-Antoinette, internée après la prise des Tuileries, le 10 août 1792, emprisonnée au Temple avec Louis XVI et ses enfants, restée avec ces derniers et sa belle-soeur Madame Elisabeth après l'exécution du roi, séparée de son fils Louis XVII le 3 juillet 1793, la reine, donc, est transférée à la Conciergerie le 2 août suivant en vue de comparaître devant le Tribunal extraordinaire. Après deux mois d'enfermement, dans des conditions d'isolement et d'humiliation qu'on n'impose pas aux grands assassins, la souveraine, malade, amaigrie et prématurément vieillie, subit un premier interrogatoire, le 12 octobre, puis passe devant le Tribunal entre le 14 octobre, de 8 heures du matin à 11 heures du soir, et le 15 octobre, de 8 heures du matin à l'aube de la nuit suivante. Condamnée à mort, elle sera décapitée le 16 octobre 1793 à midi.

« En France, on a substitué moralité à morale, en Allemagne, religiosité à religion; partout, honnêteté à vertu. C’est à peu près la même chose que le crédit substitué à la propriété. »

« En France, on a substitué moralité à morale, en Allemagne, religiosité à religion; partout, honnêteté à vertu. C’est à peu près la même chose que le crédit substitué à la propriété. » « Les philosophes qui se sont élevés avec tant d’amertume contre ce qu’ils ont appelé des préjugés, auraient dû commencer par se défaire de la langue elle-même dans laquelle ils écrivaient ; car elle est le premier de nos préjugés, et il renferme tous les autres. »

« Les philosophes qui se sont élevés avec tant d’amertume contre ce qu’ils ont appelé des préjugés, auraient dû commencer par se défaire de la langue elle-même dans laquelle ils écrivaient ; car elle est le premier de nos préjugés, et il renferme tous les autres. »