Membre du Comité central du RPR néo-gaulliste entre 1979 et 1981, responsable des CAR (Comités d’action républicaine) au milieu des années 1980, puis député de l’Isère du « Rassemblement national » de 1986 à 1988, délégué général du FN jusqu’en 1998, président-fondateur du MNR (Mouvement national-républicain) et candidat à la présidentielle en 2002, Bruno Mégret s’est retiré de la vie politique active en 2008. Cela ne l’empêche pas de continuer à s’y intéresser. Il donne ainsi ses impressions avec Le temps du Phénix. Pour l’occasion, Bruno Mégret s’aventure dans un genre nouveau : le récit d’anticipation politique. Son histoire décrit le quinquennat (2017 – 2022) d’un président – jamais nommé – issu du mouvement national qui entreprend le redressement difficile du pays.

Quelques commentateurs ont cru voir dans cette parution un acte inavoué de candidature à la présidentielle de l’année prochaine. Afin de donner une profondeur certaine à ce président idéal, l’auteur le pare de quelques traits personnels. « Lorsqu’il était jeune, fraîchement sorti d’une grande école de commerce, il avait passé deux ans à Harvard et en était revenu avec un diplôme et de bons souvenirs (p. 114). » Polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées, il étudia à l’université californienne de Berkeley. À propos de la Turquie, le président déclare à ses conseillers : « C’est que j’aime beaucoup ce pays, je m’y suis rendu de nombreuses fois en touriste quand j’étais plus jeune (p. 126). » Il n’a pas grandi en Provence, mais plutôt de Lorraine, terre de son vieil ami, Jean-Claude Bardet qui anima naguère la revue Cité-Liberté de l’Institut d’Études Occidentales de Thierry Maulnier et de Dominique Venner (1). Bruno Mégret s’offre même une mise en abyme avec cette réflexion présidentielle : « Ce roman de politique fiction, relatant le mandat d’un président, que j’ai publié il y a huit ans […]. Eh bien, j’aurais dû m’abstenir. Dans l’action réelle, il s’est révélé gênant (p. 325). »

Avec un brio certain, l’auteur relate les cinq années harassantes d’une présidence qui inaugure une véritable révolution nationale-conservatrice à l’instar de la Hongrie du Ministre-Président « illibéral » Viktor Orban. Les embûches sont toutefois considérables. Dès le soir de l’élection, des opposants violents occupent les rues. « L’état d’hystérie dans lequel se trouvaient les anciens maîtres du pays lui avait fait craindre en effet que des manœuvres dilatoires voire subversives ne vinssent entraver le fonctionnement normal des institutions (p. 13). » Bruno Mégret reste néanmoins optimiste. Malgré le départ du président sortant avant l’arrivée de son successeur, le nouveau président parvient à s’installer à l’Élysée d’où il prête un étonnant serment aussitôt critiqué par les quotidiens bien-pensants, L’Univers et Autonomie.

Un scénario optimiste

Dans la réalité, toutes les structures de l’État profond républicain se coaliseraient afin d’empêcher son investiture. Le Conseil constitutionnel, menacé de voir ses prérogatives réduites, invaliderait le second tour en cas de faible écart de voix. Pour une fois unanimes, les syndicats plongeraient le pays dans une grève générale dont les actions contre la sinistre loi El Khomri ne sont que de modestes épiphénomènes… Par ailleurs, il est envisageable que le Premier ministre en exercice ne démissionne pas et conduise depuis Matignon une guerre totale contre l’Élysée en entravant par exemple la campagne législative des candidats de la nouvelle majorité présidentielle. En outre, l’Union pseudo-européenne, l’ONU, l’OTAN, l’OMC, le FMI, les médiats, certains gouvernements étrangers (ceux de Berlin, de Londres, de Washington, d’Ankara, de Doha, de Riyad et de Tel-Aviv) interviendraient dans la campagne électorale et multiplieraient les pressions plus ou moins discrètes. La haute-administration retarderait le cas échéant toute décision non politiquement correcte, voire, degré suprême de cynisme, l’appliquerait avec un zèle si élevé que cela engendrerait de nouvelles protestations. La victoire d’un patriote signifiant la fin de leurs prébendes, tous saboteraient les premiers pas du nouveau président afin de le fragiliser et, surtout, d’inciter ses électeurs à s’en détourner au plus vite. « Au fil des années, la démocratie en France s’était progressivement vidée de son sens et que le peuple avait été mis sous tutelle par une classe dominante intolérante et arrogante. Une oligarchie qui contrôlait les médias, la justice ainsi que les partis politiques et imposait à tous sa pensée unique. Certes, les élections avaient lieu de façon à respecter les apparences de la démocratie mais, quel qu’en fût le résultat, elles ne changeaient pas les grandes lignes de la politique menée (pp. 72 – 73). » Cette observation implique de passer par une épreuve de force totale.

Le parti du Président, l’Alliance nationale, profite de l’éclatement de la droite pour s’allier avec la frange la plus compatible, le Rassemblement populaire. La majorité présidentielle emporte 314 sièges aux législatives de juin 2017. L’opposition est éclatée et fragilisée. Le Président impose un gouvernement de quatorze ministres sans ministre délégué, ni secrétaire d’État. Il s’agit de montrer l’exemple en allégeant les administrations (il suggère de réduire de 70 % le nombre des autorités administratives indépendantes). Or un gouvernement aussi restreint n’est guère approprié, même si ses membres se dédient pleinement à leur tâche.

La nouvelle majorité pratique en économie un programme assez libéral : hausse à 25 % de la TVA, réécriture et simplification de tous les codes, élimination des normes pléthoriques qui pénalisent les petites et moyennes entreprises. Ne cachons pas que toutes ces décisions libérales laissent parfois le lecteur dubitatif, mais ce libéralisme est fort heureusement tempéré par un État redevenu stratège.

Pour un audiovisuel enfin national

Le nouveau Président cerne bien les maux institutionnels. Il abolit la primauté des traités internationaux sur les lois nationales. Il organise très tôt un référendum de révision constitutionnelle. Estimant par ailleurs que le pouvoir médiatique est le premier des médiats (influence de l’ami Jean-Yves Le Gallou ?), la nouvelle équipe gouvernementale s’inspire des excellents précédents survenus en Hongrie, en Pologne et en Croatie ainsi que des bulletins municipaux dans les communes de l’Hexagone. Tout en transformant le CSA, le gouvernement pourrait faire du groupe France Télévisions la « voix officielle de la France ». France 2garderait sa vocation généraliste sans verser dans l’information permanente et les jeux débiles; France 3promouvrait l’enracinement régional et la découverte du patrimoine; France 4 se consacrerait aux analyses géopolitiques et diplomatiques; France 5 s’occuperait de la culture, des sciences, de l’enseignement et des techniques. Quant à France Ô (future France 6), elle célébrerait l’Outre-mer et le potentiel thalassocratique de la France et de l’Europe.

Le gouvernement patriote abroge bien sûr les lois anti-racistes ainsi que « comportementales ». « Étaient également ciblées toutes les lois récentes cherchant à contraindre nos compatriotes à un mode de vie politiquement correct souvent qualifié de “ citoyen ”. Ainsi en allait-il par exemple de la loi instaurant la pénalisation des clients de prostituées ou celle incitant les hommes à prendre un congé parental à la place des femmes (p. 51). » Il abandonne le fétichisme de la parité au profit de la seule compétence. Pour le Président, « la vraie politique ne consiste pas à soigner les symptômes mais à combattre la maladie (p. 88). » Il simplifie le millefeuille territorial administratif. Tandis que les départements perdent toute autonomie pour constituer des subdivisions administratives régionales, l’intercommunalité devient une « communauté », d’où une nouvelle organisation, plus cohérente avec « trois échelons simples et clairs, les communes, les communautés, les régions. Et, surtout, chaque niveau se verra attribuer des compétences propres et exclusives sans aucun chevauchement. Il sera mis fin à la situation actuelle où tout le monde s’occupe de tout (p. 119) ». Les limites régionales seraient revues : « Redonner sa place à l’Alsace et de rétablir la Savoie, le Dauphiné et le Pays niçois notamment (p. 118). »

Par une politique forte et volontariste, le Président et sa majorité au Palais-Bourbon arrêtent enfin les flux migratoires, incite à l’indispensable réémigration et exige, hélas !, l’assimilation des étrangers non-européens, ce mirage dangereux qui favorise le métissage. Ce président a aussi compris les enjeux du siècle. Son « gouvernement […] a engagé un programme très ambitieux d’économie d’énergie et de remplacement des hydrocarbures par des énergies renouvelables, à la fois pour accroître notre indépendance nationale, lutter contre les pollutions et anticiper la raréfaction des ressources (p. 145) ». Les blocages récents des raffineries et le risque de pénurie d’essence démontrent la part disproportionnée prise par les véhicules et les énergies fossiles dans la vie économique et quotidienne des Français. Sortir de cette dépendance désastreuse relève d’une prise de conscience vitale. Dans un autre domaine majeur, prenant involontairement et sans le savoir l’exemple du Bélarus qui maintient un secteur agricole dynamique, « alors que la planète ne produit pas assez pour nourrir tous ses habitants, il nous faut dans le secteur agro-alimentaire une Europe autosuffisante et largement exportatrice. Nous voulons que nos campagnes et nos terroirs restent peuplés et entretenus par vous, agriculteurs et éleveurs (p. 131) ». Pour lui, « l’avenir n’est plus au libéralisme sauvage et aux migrations illimitées qui détruisent les communautés et nivellent le monde, mais à l’équilibre entre les puissances et à la régulation des échanges qui préservent les identités, assurent la sécurité, la protection et l’épanouissement de tous (p. 316) ». Ce chef d’État qui apprécie les séries télévisées Rome et Game of Thrones, s’oppose au Traité transatlantique et refuse avec panache l’entrée de la Turquie dans l’infâme magma bruxellois.

Juste installé, le nouveau président fait immédiatement prendre des mesures salutaires. Bruno Mégret croît en la pertinence des cent premiers jours. En 2012, notre Flamby non-national désigna plusieurs commissions dont une présidée par Lionel Jospin, et montra à tous qu’il improvisait, avant, l’été venu, de partir en train pour Brégançon. Dès lors, sa popularité chuta, car il n’osa pas lancer de fortes initiatives dès mai – juin – juillet, désarçonnant ainsi ses électeurs du second tour (d’ailleurs plus anti-Sarközy que pro-PS). Le raccourcissement stupide du mandat présidentiel oblige de frapper immédiatement les esprits d’entrée, quitte à légiférer simultanément pour différents domaines afin de mieux briser l’hostilité médiatique ambiante. « Les médias et l’opposition aiment bien traiter un sujet à la fois. S’ils doivent se battre sur deux fronts, ils seront beaucoup moins performants. Au demeurant, avec le plan économique d’urgence, c’est même trois fronts que nous allons ouvrir (p. 51). »

France et Europe, un destin commun

Sans déflorer toute l’intrigue, focalisons-nous principalement sur l’Europe, les relations internationales et le rôle interlope des États-Unis. Le Président débat souvent avec ses amis souverainistes anti-européens. Prenant acte de la fin du bipolarisme Est – Ouest et de l’épuisement de l’unipolarité étatsunienne, le Président se détourne d’un hypothétique regain de la seule puissance française. En Français d’Europe conséquent, il estime que « notre vision de l’Europe est la seule qui corresponde au monde d’aujourd’hui […]. Une planète multipolaire qui a succédé au monde bipolaire de la Guerre froide et qui est marquée par le recul de l’Occident et la montée des autres civilisations. Pour exister dans ce monde-là, il n’est qu’une voie possible, celle que nous proposons, une Europe puissante et indépendante (p. 63) », ce qui implique de vouloir en même temps une politique ambitieuse de réindustrialisation et de démondialisation. Hostile à la sortie de la France de la Zone euro si elle acquiert une dimension de puissance, et de l’Union européenne, quitte à la refonder sur des assises plus identitaires et nationales, le Président « considérait qu’à l’époque du choc des civilisations, face à la Chine, à l’Inde, aux États-Unis ou au monde musulman, la France seule ne pouvait plus rien. Il estimait donc que l’avenir passait par l’Europe à condition qu’elle changeât de nature et d’objectif. Il voulait que l’Union se préoccupât d’indépendance, d’identité et de puissance, qu’elle réduisît sa bureaucratie, instaurât une régulation des échanges à ses frontières et fît de l’euro un instrument de la croissance économique du continent (p. 57) ». Il se prononce même clairement en faveur du devenir européen de la France. « La petite France, […] c’est la sortie de l’Histoire. Car il s’agit en réalité du choix entre le déclin ou la renaissance. Les nations comme les civilisations sont, tels les êtres vivants, en expansion ou en régression. Or, si l’on ne choisit pas la seconde option, on se condamne à subir la première. Dans le monde multipolaire qui est désormais le nôtre, vouloir une France seule revient à choisir le déclin. La voie de l’expansion est celle d’une Europe s’érigeant en grande puissance pour s’imposer face aux autres grands pôles de civilisation qui dominent maintenant le monde contemporain (p. 58). » Il ajoute à l’intention d’un de ses contradicteurs, camarade de parti, qu’il « préfère encore que [ses petits-enfants] vivent dans une Union européenne même fédérale devenue l’une des principales puissances de la planète, défendant notre civilisation, notre identité et nos valeurs, plutôt que dans une nation affaiblie, envahie, soumise et isolée qui ne serait plus que l’ombre d’elle-même. Il vaut mieux une Europe des nations forte et fière qu’une France seule, faible et petite (p. 59) ». Cet aveu ne peut que ravir les lecteurs d’Europe Maxima. Il est vrai que « dans le monde multipolaire d’aujourd’hui, l’Europe est devenue un nain diplomatique et sa civilisation est aujourd’hui la seule à ne pas avoir d’expression politique forte, contrairement à la Chine ou à l’Amérique (p. 61). » On y trouve en filigrane l’inspiration de Julien Freund qui préfaça vers 1985 L’Impératif du renouveau (1986). Quand il ne s’affirmait pas « réactionnaire de gauche », Julien Freund aimait se définir comme « Français, Européen, régionaliste et gaullien ». Bruno Mégret expose ainsi une conception de l’Europe politique qui résulte d’une belle synthèse entre un certain gaullisme, une pratique diplomatique pompidolienne incarnée par Michel Jobert, un européisme défendu par Michel Poniatowski et les travaux précurseurs des « Nouvelles Droites » européennes.

Un pacte alter-européen est conclu au palais impérial viennois de Schönbrunn entre quelques États ouvertement eurosceptiques (Autriche, Pologne, Hongrie, etc.) favorables à une construction européenne plus encline à la subsidiarité et moins bureaucratique. La France se rapproche de la Russie à la très grande colère de Washington. Quelques heures à peine après son arrivée à l’Élysée, le Président apprend que les États-Unis ont prévenu le nouveau ministre français des Affaires étrangères qu’ils se montreront très attentifs « à la manière dont la France respectera les principes qui régissent la communauté internationale (p. 25) ». La France ne s’en formalise pas et propose au contraire « une alliance militaire européenne se substituant à l’OTAN (p. 61) » tout en s’en inspirant. Ce désir impérieux de Paris de s’émanciper du joug atlantiste indispose les officines de l’État profond étatsunien. Ceux-ci répliquent par le déclenchement d’émeutes dans les banlieues de l’immigration et d’attentats meurtriers sous faux drapeau islamiste… Bruno Mégret aurait pu aller plus loin et évoquer une « révolution colorée » dans l’Hexagone manigancée par la CIA, elle qui finance déjà en sous-main antifas et gauchistes « maintenant ralliés au capitalisme et à sa version la plus radicale, celle du libre-échangisme mondial (p. 103) » dont le matériel de propagande s’exprime en anglais. Dans une bande dessinée récente, La Présidente (2), qui narre le quinquennat de Marine Le Pen, le scénariste François Durpaire évoque lui-même l’implication des services secrets étatsuniens dans la révolte des banlieues…

Le péril étatsunien

L’avènement d’une Europe-puissance et d’un euro comme « monnaie de change et de réserve comparable au dollar (p. 246) » irrite de plus en plus les politiciens d’outre-Atlantique. La France redevient un agent libre du jeu européen qu’en septembre 2020, l’explosion finale de la Belgique permet l’indépendance de la Flandre, le rattachement de la Wallonie à la France et l’élévation de la région de Bruxelles en District européen. Les Français ne sont désormais plus « alignés sur les États-Unis ni intégrés au concept américain de “ communauté internationale ”. Nous comptons donc comme un acteur autonome d’autant plus important que nous avons une forte influence en Europe et une alliance privilégiée avec la Russie (p. 280) ».

Bruno Mégret entend redonner la priorité au politique par rapport à l’économique, au droit et au médiatique. Qui écrira d’ailleurs une Essence des médiats ? Il accorde en tout cas au cœur de sa réflexion politique un impératif de l’armée, de la guerre et de la défense. L’auteur reprend à son compte l’enseignement brillant de Julien Freund. « En réfléchissant sur l’échec de la CED, et en analysant la manière dont les États européens se sont constitués au cours de l’histoire, je suis arrivé à la conclusion que le vrai principe fédérateur en politique est le militaire et non l’économique ou le culturel. En effet, c’est par des guerres ou à la suite de guerres que les États se sont constitués. En théorie donc l’initiative de la CED était politiquement correcte, puisqu’elle essayait de fonder l’unification européenne sur l’intégration des forces armées, mais elle était prématurée, car elle contrevenait à l’idée de communauté, du fait que la contribution respective des membres était par trop inégale. Autrement dit, on a ruiné par précipitation une idée politiquement juste. Or, on ne répare pas une telle erreur, parce qu’on ne joue pas avec le militaire comme on peut jouer avec l’économique (3). »

La constitution d’une nouvelle CED eurocentrée et détachée de toute influence étatsunienne et/ou atlantiste, l’« Alliance militaire européenne » (AME), réunissant la France, le Portugal, le Danemark, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et l’Autriche, provoque finalement à l’été 2021 une crise diplomatique majeure avec la Maison Blanche. Le 3 juillet, depuis sa résidence estivale de Camp David, le président yankee rompt les relations diplomatiques avec la France et ses alliés de l’AME, gèle leurs avoirs financiers et restreint la délivrance des visas. Le chantage assorti de pressions et de menaces inouïes indignent les Européens qui comprennent enfin l’urgence de penser et d’agir en hommes européens. « Avec la nouvelle politique monétaire et commerciale, l’Europe assurait dorénavant une fonction à la fois protectrice et offensive et qu’avec l’Alliance militaire, elle allait recouvrer son autonomie, sa force et son influence (p. 303) », soit l’application du dessein de Charles de Gaulle et des remarquables plans Fouchet.

Le temps du Phénix de Bruno Mégret mérite d’être lu, médité et discuté. Tels des Diogène postmodernes, recherchons avec notre lampe, l’homme (ou la femme) qui ferait ce si excellent chef d’une République nationale-européenne française…

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : cf. Georges Feltin-Tracol, Thierry Maulnier. Un itinéraire singulier, Auda Isarn, 2014.

2 : François Durpaire et Farid Boudjellal, La Présidente, Les Arènes, 2015.

3 : Julien Freund, La fin de la Renaissance, PUF, 1980, p. 11.

• Bruno Mégret, Le temps du Phénix, Éditions Cité Liberté (78, rue de Malnoue, 93160 Noisy-le-Grand ou editions-cite-liberte.fr), 2016, 327 p., 20 €.

L’africaniste

L’africaniste

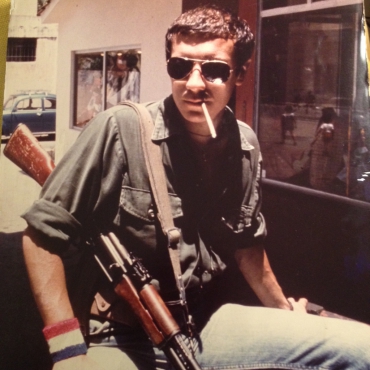

Francis BERGERON : Adolescent, j’ai milité dans quelques groupuscules anticommunistes, à une époque où le philocommunisme était la chose la mieux partagée du monde, alors même qu’au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Mozambique, en Angola, en Afghanistan, la poussée bolchevique semblait irrésistible. Cela m’a conduit ensuite à des engagements plus « musclés, avec à la clé les geôles soviétiques, et la guerre au Liban. Mais c’était il y a longtemps… Aujourd’hui j’écris des livres. Et sur le plan professionnel je participe à la direction d’un groupe international.

Francis BERGERON : Adolescent, j’ai milité dans quelques groupuscules anticommunistes, à une époque où le philocommunisme était la chose la mieux partagée du monde, alors même qu’au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Mozambique, en Angola, en Afghanistan, la poussée bolchevique semblait irrésistible. Cela m’a conduit ensuite à des engagements plus « musclés, avec à la clé les geôles soviétiques, et la guerre au Liban. Mais c’était il y a longtemps… Aujourd’hui j’écris des livres. Et sur le plan professionnel je participe à la direction d’un groupe international. Celui qui s’intéresse aux changements de notre monde, qui nous affectent tous, doit s’intéresser à la politique.

Celui qui s’intéresse aux changements de notre monde, qui nous affectent tous, doit s’intéresser à la politique.

Philippe Darantière a publié en 2006 «

Philippe Darantière a publié en 2006 «  Venons-en au «

Venons-en au «