« […] Napoléon, même aux jours de ses triomphes les plus éclatants fut un homme secrètement mais profondément malheureux, puisque le bonheur ou ce que l’on veut appeler le bonheur, en cette vie, n’est qu’une combinaison, d’ailleurs illusoire, de satisfactions médiocres et d’aubaines adventices qui ne peuvent convenir à un grand homme et surtout pas au plus grand des hommes. »

Pour faire suite à la première partie de notre article et comme ce nouvel extrait deL’âme de Napoléon de Léon Bloy le laisse présager, nous souhaitons poursuivre nos considérations sur le mythe napoléonien en développant une réflexion sur la figure de l’Empereur en lui-même. Au-delà de tout ce qui a déjà été dit sur le personnage, en bien ou en mal, il s’agit pour nous de tenter d’en saisir l’essence ainsi que d’en tirer des enseignements tout-à-fait en adéquation avec des problématiques qui nous intéressent aujourd’hui. Le trait le plus marquant, le plus visible, le plus indéniable de sa personnalité, celui qui s’offre aux yeux de tous par la force des choses est aussi le trait qui englobe tous les autres. Nous voulons parler de la grandeur infinie de Napoléon, non pas simplement de la gloire et de la renommée qui lui sont associées mais bel et bien de sa grandeur comme manifestation d’une supériorité intrinsèque, d’une supériorité non-humaine, de la supériorité de cette race d’homme qui a disparu aujourd’hui mais qui s’inscrivait alors depuis la nuit des temps comme le résultat incarné d’une certaine forme de perfection. Une race d’hommes bénie des Dieux et qui pendant des millénaires a pu développer les plus hautes potentialités présentes en elle-même et en faire profiter le reste de l’Humanité. Une race d’hommes qui ne voyait pas dans sa supériorité une simple justification l’autorisant à profiter de tous les privilèges que lui accorde son rang mais au contraire une responsabilité gigantesque, celle d’être à la hauteur de son destin. Une race d’hommes qui en s’élevant elle-même contribuait à élever le monde entier. On perçoit ainsi l’hypocrisie des lieux-communs répandus aujourd’hui sur l’aristocratie et qui s’inscrivent d’une manière générale dans le discours « républicain » visant à anéantir tout ce qui viendrait contredire ou ne serait-ce que questionner le suprême et non moins affligeant dogme, que dis-je, fétichisme, de l’égalité entre les hommes. Ce que Léon Bloy resitue dans le contexte de l’époque en ces termes :

« Aborigène d’une région spirituelle inconnue, étranger de naissance et de carrière en quelque pays que ce fût, [Napoléon] s’étonna réellement toute sa vie, comme Gulliver à Lilliput, de l’excessive infériorité de ses contemporains […]. »

Recentrant le regard sur notre protagoniste, nous conviendrons donc avec Léon Bloy que la vie de Napoléon est une démonstration manifeste et irrésistible de l’inégalité entre les êtres humains. Elle témoigne par la même occasion que la décadence que connaissent nos sociétés depuis des millénaires va de pair avec la raréfaction de ce type d’individualité. Les événements qui ont rythmé son existence et qui ont lié à sa personne la destinée du monde contrastent ainsi en tout point avec la platitude et l’absurdité sans nom de la société moderne, règne de la quantité, extension purement « horizontale » d’une Humanité qui se reproduit indéfiniment et cherche par tous les moyens à polluer le moindre recoin de l’Univers à défaut de pouvoir s’élever à Lui. S’il l’on considère alors que les maux qui ont contaminé le monde moderne étaient déjà présents à foison au début du XIXe siècle ne serait-ce qu’à l’état de germe dans les mentalités d’hommes doublement déchus et déjà qualitativement inférieurs, on saisit mieux les raisons du retentissement qu’a pu avoir l’épopée napoléonienne sur les esprits qui à l’époque et encore aujourd’hui cherch(ai)ent désespérément un sens à la vie, et un centre à la leur. En effet, les événements qui ont cadencé l’Europe il y a plus de deux siècles maintenant assument un caractère d’autant plus extraordinaire qu’ils apparaissent comme l’une des dernières manifestations, un des ultimes pâles reflets de ces temps homériques où le cours des choses n’était pas décidé par un affrontement purement matériel entre des superstructures économiques et bureaucratiques mais où au contraire elles s’inscrivaient dans un ordre de réalité supérieur. C’est justement le caractère surréaliste de l’épopée napoléonienne qui lui donne toute sa force, sa dimension éternelle. Elle réconcilie les romantiques et les mystiques qui demeurent tous sans voix face à la géniale et terrifiante tragédie d’une vie hors-du-commun :

« Après beaucoup de misères et d’humiliations, on lui donne une pauvre armée et, tout-de-suite, se révèle en lui le plus audacieux, le plus infaillible des capitaines. Le miracle commence et ne finit plus. L’Europe qui n’avait jamais rien vu de pareil se met à trembler. Ce soldat devient le Maître, il devient l’Empereur des Français, puis l’Empereur d’Occident, -- l’EMPEREUR simplement et absolument pour toute la durée des siècles. Il est obéi par six cent mille guerriers qu’on ne peut pas vaincre et qui l’adorent. Il fait ce qu’il veut, renouvelle comme il lui plaît la face de la terre. A Erfurt, à Dresde surtout, il a l’air d’un Dieu. Les potentats lui lèchent les pieds. Il a éteint le soleil de Louis XIV, il a épousé la plus haute fille du monde ; l’Allemagne sourcilleuse et parcheminée, n’a pas assez de cloches, de canons ou de fanfares pour honorer ce Xerxès qui se souvient avec orgueil d’avoir été sous-lieutenant d’artillerie, vingt-cinq ans auparavant, de n’avoir possédé ni sou ni maille et qui traîne maintenant vingt peuples à la conquête de l’Orient. »

L’histoire de Napoléon, de par la hauteur des aspirations qui en ont toujours été la trame, constitue une parfaite illustration de ce mode de vie supérieur, à des années lumières de la petitesse bourgeoise faite de confort et de médiocre satisfaction. « Il faut choisir : se reposer, ou être libre » disait déjà Thucydide. Napoléon avait compris cela, qui toute sa vie s’efforça d’accomplir ce qu’il croyait être son destin de devenir le moteur de la régénération spirituelle, morale et politique d’une France qui n’était plus que l’ombre d’elle-même. Dès lors que le sens de sa « mission » lui apparut suffisamment distinct, il put mettre ses gigantesques potentialités au service d’un sublime idéal qui d’un point-de-vue purement matériel ne lui a finalement rien laissé d’autre que d’innombrables heures d’un travail acharné et exténuant, d’innombrables souffrances tant physiques que psychologiques, d’innombrables frustrations face aux échecs dont Dieu l’affligeait, sans oublier les innombrables trahisons qu’il a dû subir toute sa vie. Et pourtant, enchaîné à ce terrible sort, prisonnier d’un destin le condamnant à la chute la plus vertigineuse que connut un être humain depuis la Chute ontologique originelle, Napoléon sut rester libre. Il chercha le sens de son existence non pas dans la satisfaction directe et immédiate des plaisirs terrestres mais dans le sacrifice de tout son être à une cause que le sort avait déjà réprouvée mais qu’il continua à servir toute sa vie. Léon Bloy décrit bien cette lutte entre Napoléon et la fatalité qui donne un caractère si tragique à toute son épopée, comme si Dieu s’amusait à éprouver cette âme bien trop grande pour un monde si vil et qu’il cherchait à la borner, à distinguer les limites ultimes au-delà desquelles même la foi la plus inébranlable ne peut plus rien.

Finalement s’il ne fallait retenir qu’une chose sur Napoléon, c’est bien que la grandeur qu’il a manifestée tout au long de sa vie n’est que l’expression la plus apparente ou le reflet d’une attitude qui a caractérisé la vie de tous les grands hommes. Nous voulons parler du sacrifice de toute leur personne, du sacrifice ultime qui s’empare du moindre substrat de l’être pour l’immoler et l’offrir en oblation à l’Univers qui en échange consent à accorder à ces âmes qui brulent une force et un destin d’exception. Peu importe les résultats et les conséquences, peu importe les calculs et les manigances, peu importe si le monde entier est contre soi, peu importe si personne sur terre n’est à même de comprendre le sens de leur combat et de leur mission, il s’agit pour ces hommes d’incarner jusqu’au dernier instant cette conception de l’existence qui fait d’eux l’orgueil de l’Humanité et par la même occasion un modèle à suivre pour les générations futures.

Pourtant l’épopée napoléonienne ne peut pas se résumer à la personne de l’Empereur et bien évidemment il faut aussi se rappeler de ces millions d’hommes et de femmes qui ont cru en son pouvoir rédempteur et parmi eux aux centaines de milliers de soldats qui ont donné leur vie pour celui qui avait réveillé en eux les plus belles aspirations. C’est donc sur eux que se focalisera la dernier partie de notre réflexion, sur ces hommes qui auraient été prêts à suivre Napoléon jusqu’au plus insondables abîmes de l’enfer s’il le leur avait demandé. Contrairement aux représentations généralement admises et qui décrivent la relation de Napoléon avec le peuple français comme découlant d’une simple légitimité charismatique (pour reprendre la typologie de Max Weber qui l’oppose aux légitimités traditionnelle et légale-rationnelle), nous voulons y voir quelque chose de plus. Le propre d’une légitimité charismatique est d’être basée sur la dimension psychologique de l’intellect, dans son acception péjorative, c’est-à-dire reposant sur les sentiments les plus immédiats et les opinions les moins réfléchies. A nos yeux, ce type d’analyse se prête mieux aux sociétés modernes caractérisées par l’émergence des masses dans la vie politique et qu’il faut canaliser par une propagande et une communication efficaces, autrement dit susceptibles de pénétrer la « psychologie des foules » si bien décrite par Gustave Lebon. Si l’attitude favorable de la plupart des Français à l’égard de Napoléon peut relever d’une forme archaïque de cette logique, nous devons garder à l’esprit que de tout temps, les masses ont toujours adopté un comportement relativement changeant de « suiveur » vis-à-vis du régime en place qui fluctuait au gré des conséquences que pouvait avoir sa politique sur leur vie de tous les jours. Voilà pourquoi nous ne nous intéressons pas à eux mais plutôt à cette troupe plus réduite de fidèles et notamment de soldats qui ont véritablement cru en Napoléon, au sens dévotionnel du terme, et l’on pourrait même dire qui ont vu en lui et à travers lui un horizon métaphysique qui reliait à nouveau la France à une mission surnaturelle :

« J’ai dit plus haut que tel était le sentiment profond de ses soldats. Quand ces pauvres gens mouraient en criant « Vive l’Empereur ! » ils croyaient vraiment mourir pour la France et ils ne se trompaient pas. Ils mouraient tout-à-fait pour la France, ils donnaient leur vie comme cela ne s’était jamais fait, non pour un territoire géographique, mais pour un Chef adoré qui était à leurs yeux la Patrie même, la patrie indélimitée, illimitée, resplendissante, sublime autant que la grande vallée des cieux et de laquelle aucun savant n’aurait pu leur désigner les frontières. C’était l’Inde et c’était l’immense Asie, l’Orient après l’Occident, le Globe vraiment de l’Empire universel dans les serres terribles de l’Oiseau romain domestiqué par leur Empereur, et leur Empereur, c’était la France, --équivoque énigmatique, indiscernable avant son apparition – désormais précise dans sa majesté, irradiante et claire comme le jour, la jeune France de Dieu, la France du bon pain et du bon vin, la France de la gloire, de l’immolation, de la générosité héroïque, de la grandeur sans mesure, de toutes les litanies du cœur et de la pensée ! »

Le lien qui unissait Napoléon à ses hommes était comme un gigantesque pied-de-nez fait à toute la pensée rationaliste et positiviste, une intolérable provocation et par la même un démenti criant envers qui ne veut considérer l’Homme qu’à l’aune de sa dimension la plus superficielle et réductrice, la seule qui convienne aux esprits médiocres et embourbés. Ce lien s’est instauré et renforcé avec le temps, par la confiance qui nait irrémédiablement entre des hommes partageant une aventure commune et supportant collectivement un même fardeau. Celui de la guerre, de la souffrance et de la mort. Celui des continuelles marches dans les plus extrêmes conditions. Celui des interminables campagnes toujours plus avides du sang des héros ordinaires à mesure que l’Europe s’enfonce dans le tourbillon apocalyptique d’un conflit prolongé présageant les massacres industriels du XXe siècle. Celui enfin du souvenir tragique et inaltérable, suffocant, de ceux qui étaient mais ne sont plus, si ce n’est à l’esprit et au cœur de ceux qui continuent à marcher. Voilà pourquoi le lien qui a uni Napoléon à ses soldats relève certainement de la relation la plus belle et la plus vraie qui puisse exister entre des êtres. Parce que ces malheurs ont été partagés, subis et traversés côté-à-côte. Parce que Napoléon a côtoyé le soleil avec ses hommes et qu’il a chuté avec eux. Parce qu’ils l’ont suivi aveuglément, comme un père, à son retour de l’île d’Elbe. Parce que l’épilogue de cette prodigieuse épopée a été vécue tant par l’Empereur déchu que par ses derniers fidèles comme un requiem pour la beauté d’un monde qui semblait avoir définitivement capitulé face à la laideur des temps nouveaux. Ceux de la fumée pestilentielle des cathédrales d’acier et des temples élevés à Mammon, du vide métaphysique et de l’illusion scientiste, du mensonge de la démocratie et de l’apparition du « politicien », figure emblématique incarnant physiquement sa propre vilénie et la purulence de ses idéaux, comme le reflet lointain et inversé d’un aïeul oublié, mort héroïquement à la conquête du plateau de Pratzen dans son bel uniforme imbibé de sang et de boue, avec la mélopée des balles comme oraison funèbre, la seule finalement qui convienne aux âmes vaillantes et chevaleresques. Une mort que leur envient les milliers de ses camarades qui ont survécu, contraints de devenir les témoins anonymes de la putréfaction moderne, du mensonge universel et de l’avènement de la canaille. Triste vie que celle de ces chevaliers des temps modernes, enchaînés à un passé qui leur rappelle tous les jours qu’ « il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère » (Dante). Triste vie que celle de ces hommes condamnés à une longue existence, bien trop longue pour des poètes en chair qui rêvaient de mourir aux champs d’honneurs, bien trop courte pour avoir eu l’occasion d’espérer à nouveau, lorsque plus d’un siècle après la mort de leur chef, l’Europe osa une dernière fois regarder vers le ciel et offrir au monde en sacrifice une ultime génération de ceux que Léon Bloy aurait pu appeler dans son style tout personnel, les derniers Mendiants de l’Absolu.

C’est par ces mots que nous souhaitons conclure nos réflexions sur un sujet très vaste et qui n’a pas fini de nous révéler tous ses secrets. Nous espérons par ces quelques considérations être parvenus à offrir de nouvelles perspectives à ceux qui cherchent des réponses dans le passé à leurs questionnement actuels et qui jusqu’à présent avait négligé cette période de l’histoire qui va de la toute fin du XVIIIe au premier XIXe siècle. Nous ne souhaitons pas réécrire le passé assurément et nous ne cherchons pas à nier tous les éléments négatifs qui peuvent être associés à ce moment historique. Cependant nous réaffirmons comme nous l’avons déjà fait dans la première partie de cet article qu’étant donnée la crise dramatique que traversent notre continent et notre civilisation aujourd’hui, il est de notre devoir de mobiliser tous les événements de notre passé pouvant contribuer à la régénération morale, spirituelle et politique à laquelle nous aspirons. Et à ce titre, l’épopée napoléonienne est et restera toujours partie intégrante du grand mythe national français et donc européen.

Valérien Cantelmo pour le C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/archive/2016/03/31/l-epopee-napoleonienne-l-eternite-d-un-mythe-partie-2-5782219.html

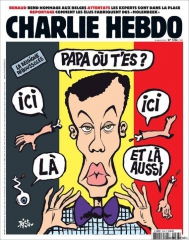

« Charlie Hebdo toucherait-il le fond ? » s’interroge même le quotidien belge La Dernière Heure. De nombreux autres médias belges ont également fait part ce mercredi matin de leur indignation. Selon l’éditeur Didier Pasamonik, directeur de collection et historien de la BD interrogé par Le Figaro, cette couverture nuit surtout à l’image du chanteur belge. « En tout cas, le premier affecté par cette une, ce sera sûrement Stromae, dont le père a disparu lors du génocide des Tutsis au Rwanda, explique l’éditeur, précisant, au sujet du dessinateur Riss : plus rien ne l’effraie maintenant qu’il a connu la mort. Riss n’a jamais été tendre. Mais là, il faut bien reconnaître qu’il a radicalisé son humour. Sans doute doit-il se dire qu’il n’y a plus de demi-mesure possible… »

« Charlie Hebdo toucherait-il le fond ? » s’interroge même le quotidien belge La Dernière Heure. De nombreux autres médias belges ont également fait part ce mercredi matin de leur indignation. Selon l’éditeur Didier Pasamonik, directeur de collection et historien de la BD interrogé par Le Figaro, cette couverture nuit surtout à l’image du chanteur belge. « En tout cas, le premier affecté par cette une, ce sera sûrement Stromae, dont le père a disparu lors du génocide des Tutsis au Rwanda, explique l’éditeur, précisant, au sujet du dessinateur Riss : plus rien ne l’effraie maintenant qu’il a connu la mort. Riss n’a jamais été tendre. Mais là, il faut bien reconnaître qu’il a radicalisé son humour. Sans doute doit-il se dire qu’il n’y a plus de demi-mesure possible… »