culture et histoire - Page 1228

-

"Raymond Aubrac était un agent communiste"

Directeur de recherches au CNRS, l'historien Stéphane Courtois est un spécialiste du communisme. Elève d'Annie Kriegel, il a été le maître d’œuvre duLivre noir du communisme. Ses derniers livres sont "le Bolchevisme à la française" (Fayard) et, sous sa direction, "Sortir du communisme, changer d'époque" (PUF). Historien engagé, mais grand connaisseur des archives, il nous décrit la face cachée d'un personnage aujourd'hui encensé. (On pourrait également lire son article sur le site de Causeur)Qui était vraiment Raymond Aubrac ?Un agent soviétique, mais pas au sens où il aurait travaillé pour les services d'espionnage de l'Union soviétique. Il était plutôt un membre important du réseau communiste international, un sous-marin communiste si l'on veut ; en tout cas, beaucoup plus qu'un agent d'influence. Un homme comme lui avait évidemment un correspondant à Moscou.En a-t-on des preuves ?Nous n'avons pas de documents, comme par exemple dans le cas de l'ancien ministre radical Pierre Cot. Toutefois, l'ancien dissident tchèque Karel Bartosek avait découvert dans les archives du PC à Prague des documents qui montrent qu'Aubrac y était reçu par Klement Gottwald, le chef historique du PC tchécoslovaque, qui fut aussi un agent du Komintern.Mais Aubrac a toujours expliqué qu'il n'avait jamais été membre du PCF ?(Rire). C'est exact, formellement, mais tout cela est cousu de fil rouge. Il faisait partie de ce qu'on appelle les "hors-cadres", des gens de haut niveau dont le PCF n'avait pas besoin qu'ils prennent leur carte. Ils leur étaient plus utile à l'extérieur. Aubrac était un ingénieur, sorti de l'Ecole des Ponts et Chaussées, et le PCF ne voulait pas le mettre en avant. Ce qui ne l'empêchait pas de participer à des réunions de cellules comme "observateur". Avant guerre, sa future épouse Lucie était elle-même communiste, proche d'André Marty - qui fut représentant du PCF au Komintern.Ses biographes le présentent comme une sorte d'industriel à la tête d'une entreprise d'urbanisme. Qu'en est-il ?La société qu'il dirigeait était le Berim - le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne. Placé sous la responsabilité de Jean Jérôme, l'und es hommes les plus importants et les plus secrets du PCF - cette société servait aussi de pompe à finances au Parti. C'est, par elle, que passait une partie des financements en provenance de l'Est - sous la forme de contrats plus ou moins bidons. Même chose avec les maires communistes.On apprend qu'il était à Saïgon lors de l'arrivée des chars du Nord-Vietnam en 1975. Qu'y faisait-il ?Aubrac a joué un rôle très particulier dans l'affaire du Vietnam. Lorsque le dirigeant communiste Hô Chi Minh vint en France en 1946, il fut hébergé par les Aubrac à la demande de Jacques Duclos. Puis il servit de contact entre l'appareil communiste international et Henry Kissinger lui-même. Du sérieux, on le voit.Son rôle durant la Résistance a fait l'objet de polémiques. On se souvient d'un procès contre l'historien Gérard Chauvy et d'une table ronde organisée en 1997 par Libération. Qu'en pensez-vous ?Pendant longtemps, Aubrac et son épouse Lucie ont raconté qu'il s'était évadé à la suite d'une opération de la Résistance. Or, Arthur Kriegel - qui a participé à cette action commando - assurait qu'Aubrac n'était pas là quand elle eut lieu. Puis Aubrac a reconnu dans la biographie "autorisée" que Pascal Convert lui a récemment consacrée qu'il ne s'était pas évadé, mais qu'il avait été libéré.Un autre épisode pose problème. A la Libération, il est commissaire régional de la République à Marseille. Or De Gaulle va le virer sans ménagement et sans explication. A Marseille, il avait créé des CRS (Compagnies républicaines de sécurité) dont on découvrit plus tard qu'elles étaient entièrement infiltrées par le PCF.Quant à la table ronde de Libération, une anecdote est significative : Aubrac s'est mis en colère au moment même où Daniel Cordier lui a demandé d'avouer enfin qu'il était communiste. Jusqu'au bout, il l'aura nié. C'était un gros poisson de l'appareil, très bien camouflé, en particulier derrière l'image de son épouse Lucie.Mercredi 11 Avril 2012Jean-Dominique Merchet -

Livre Libre- G Collard/Philippe Bilger : la liberté d'expression

-

L'Ancien Régime c'est aussi la modernité :

-

Retour à Maurras : « Ce pays-ci n'est pas un terrain vague ... »

L’hospitalité

Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. Devant un cas de cette taille, il est ridicule de demander si la France renoncera aux traditions hospitalières d'un grand peuple civilisé. Avant d'hospitaliser, il faut être. Avant de rendre hommage aux supériorités littéraires ou scientifiques étrangères, il faut avoir gardé la qualité de nation française. Or il est parfaitement clair que nous n'existerons bientôt plus si nous continuons d'aller de ce train. (…) Ce pays-ci n'est pas un terrain vague. Nous ne sommes pas des bohémiens nés par hasard au bord d'un chemin. Notre sol est approprié depuis vingt siècles par les races dont le sang coule dans nos veines. La génération qui se sacrifiera pour le préserver des barbares et de la barbarie aura vécu une bonne vie.

(…) La jeune France d'aujourd'hui est en réaction complète et profonde contre ce double mal. Elle rentre chez elle. Ses pénates intellectuels, ses pénates matériels seront reconquis. Il faut que l'ouvrier français, le savant, l'écrivain français soient privilégiés en France. Il faut que les importations intellectuelles et morales soient mises à leur rang et à leur mérite, non au-dessus de leur mérite et de leur rang. L'étiquette étrangère recommande un produit à la confiance publique : c'est à la défiance du pays que doit correspondre au contraire la vue de tout pavillon non français. Qu'une bonne marque étrangère triomphe par la suite de cette défiance, nous y consentons volontiers, n'ayant aucun intérêt à nous diminuer par l'ignorance ou le refus des avantages de dehors, mais l'intérêt primordial est de développer nos produits en soutenant nos producteurs. Le temps de la badauderie à la gauloise est fini. Nous redevenons des Français conscients d'une histoire incomparable, d'un territoire sans rival, d'un génie littéraire et scientifique dont les merveilles se confondent avec celles du genre humain.

Charles Maurras

L’Action française, 6 juillet 1912

-

Claire Séverac - "La guerre secrète contre les peuples"" - Meta TV 2/3

-

À propos de Stepan Bandera (1909 – 1959), une figure controversée du nationalisme ukrainien par Pascal G. LASSALLE

Vendredi 1er janvier [2016], des milliers d’Ukrainiens ont défilé lors d’une marche aux flambeaux à Kyiv et dans plusieurs villes du pays pour commémorer le 107e anniversaire d’une figure éminente, mais controversée de l’histoire tumultueuse de leur nation, Stepan Andriïovytch Bandera.

Né en effet le 1er janvier 1909 en Galicie (Ukraine occidentale), alors sous domination autrichienne, d’un père prêtre grec-catholique (uniate), le jeune Stepan a grandi dans une atmosphère de patriotisme et de culture nationale ukrainienne.

Conjointement à ses études secondaires, il devint membre du mouvement scout patriotique Plast et milita dans un groupe de jeunes nationalistes. En 1927, muni de l’équivalent du baccalauréat, il entra à l’Institut agronomique de L’viv.

Dans une Galicie sous administration polonaise, objet d’une violente politique d’assimilation et de « pacification » de la part de Varsovie, il adhéra à l’Organisation militaire ukrainienne (UVO) du colonel Yevhen Konovalets, vivier de jeunes activistes dans laquelle il rencontra des hommes comme Yaroslav Stetsko ou Roman Choukhevytch.

À partir de 1929, il devint membre de la toute nouvelle Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) dont il gravit rapidement les échelons hiérarchiques jusqu’à prendre la tête de l’exécutif de sa branche d’Ukraine occidentale.

Au sein de cette structure politique marquée par le nationalisme intégral de l’idéologue Dmytro Dontsov, il organisa un attentat contre le consul soviétique Maylov à L’viv (1933), puis ordonna l’exécution du ministre polonais de l’Intérieur Bronislaw Pieracki (1934), sanglant « pacificateur » de la Galicie et de la Volhynie.

Arrêté et condamné à mort, sa peine fut commuée en emprisonnement à vie.

Libéré au moment de l’invasion allemande de la Pologne en septembre 1939, il s’opposa à la ligne suivie par le dirigeant de l’OUN, Andriy Melnyk, qui avait pris la tête de l’organisation après l’assassinat de Konovalets par un agent de Staline.

Représentant les combattants de l’intérieur, Bandera, Stetsko et Choukhevytch contestèrent vivement la ligne suivie par les dirigeants émigrés, refusant notamment un alignement sur l’Allemagne et exigeant une intensification de la lutte contre les Soviétiques.

La rupture intervint dès février 1940 avec la création d’une branche révolutionnaire de l’organisation, l’OUN-B (B pour Bandera, qui adopta notamment le célèbre drapeau aux bandes rouges et noires) désormais distincte et souvent rivale de l’OUN-M (Melnyk), ce qui occasionna par moment des règlements de compte entre représentants des deux branches.

Circonspects vis-à-vis des Allemands, Bandera et ses partisans n’en négocièrent pas moins auprès de laWehrmacht, la formation d’une Légion ukrainienne de 680 hommes constituée des bataillons Nachtigall etRoland.

L’OUN-B se prépara à prendre le pouvoir en Ukraine avec ou sans l’assentiment des Allemands : au moment de l’offensive hitlérienne de juin 1941 contre l’URSS, 5 000 à 8 000 éléments de l’organisation s’infiltrèrent en Ukraine soviétique.

Le 30 juin 1941 à L’viv, les représentants de l’OUN-B proclamèrent unilatéralement un État ukrainien indépendant sous la direction de Yaroslav Stetsko. Quelques jours plus tard, Bandera et plusieurs de ses partisans furent arrêtés par les Allemands chez lesquels avait prévalu la ligne funestement raciste et pangermaniste défendue par Hitler et nombre de ses exécutants, dont le sinistre Erich Koch, futur commissaire du Reich pour l’Ukraine.

Transféré à Berlin, Bandera fut ensuite interné au camp de concentration de Sachsenhausen jusqu’en septembre 1944. Dès lors, il refusa de s’associer au Comité national ukrainien créé avec l’aval des Allemands et entra dans la clandestinité alors qu’en Ukraine même, les résistants nationalistes de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) dirigée par Roman Choukhevytch (alias Taras Tchouprynka), menaient un combat désespéré contre l’Armée rouge et les troupes du NKVD après avoir lutté contre les forces duReich et les Polonais lors des tragiques événement de Volhynie en 1943 (une blessure mémorielle qui n’est toujours pas complètement cicatrisée entre les deux voisins slaves et que Moscou ne manque pas d’exploiter).

Après 1945, il resta en RFA où il devint président de l’OUN-B en exil, mobilisa la diaspora et coordonna la résistance des derniers noyaux de l’UPA jusqu’au début des années cinquante.

Très actif, il édita de nombreuses publications et suscita la création du Bloc antibolchevik des nations(ABN).

Bête noire des Soviétiques qui redoutaient plus que jamais l’action des Bandéristes et autres « nationalistes bourgeois » ukrainiens, il fut l’objet de multiples attentats jusqu’à ce jour fatal d’octobre 1959, où il mourut assassiné par l’agent du KGB Bohdan Stachynskyi (1).

Aujourd’hui, la figure de Bandera reste éminemment controversée.

Honoré dans la diaspora et en Ukraine de l’Ouest (plusieurs monuments ont été érigés à L’viv, Ivano-Frankivsk ou Ternopil’), il suscite des sentiments beaucoup plus mitigés dans le reste du pays qui vont jusqu’à la franche hostilité tant les effets d’une propagande soviétique mensongère qui le dépeint comme un simple collaborateurs des nazis et un abominable massacreur de Juifs (accusations sans fondements) ont porté leurs fruits, en particulier dans cette poche de soviétisation et de russification extrême que constitue le Donbass, avec les résultats que l’on connaît depuis bientôt deux ans.

Ces mensonges et contre-vérités continuent à êtres véhiculés par les nostalgiques du communisme, mais aussi et surtout par le Kremlin, en particulier depuis la « Révolution Orange » de 2004, qui dénonce l’« instrumentalisation de l’Histoire à des fins politiques », les multiples atteintes à l’« Histoire commune » (comprendre l’historiographie russo-soviétique, hégémonique en Occident qui englobe le « petit frère » ukrainien et lui dénie toute histoire propre) et la « réhabilitation des collaborateurs des nazis » en Ukraine. Le pouvoir russe actuel sacrifie en fait à une tradition moscovite immuable, celle de vouer aux gémonies toutes les figures et événements historiques qui rappellent au monde entier que les Ukrainiens ne sont pas des Russes et qu’ils n’ont jamais cessé, comme l’affirmait Voltaire, de lutter obstinément pour leur liberté et la reconnaissance de leur identité.

Ce phénomène récurrent s’est depuis intensifié sous la forme d’un Blitzkrieg médiatique malheureusement efficace visant à sidérer et hystériser des pans entiers des populations russes ou russophones d’Ukraine, avec un certain succès (sans parler des relais occidentaux cyniquement instrumentalisés et menés en bateau, qu’ils soient sincères ou simplement stipendiés), en présentant notamment les événements de l’hiver 2013 – 2014 et ceux qui ont suivi comme un remake de la « Grande guerre patriotique » qui assimile la lutte contre les patriotes et nationalistes ukrainiens à celle menée par les grands ancêtres soviétiques contres les « fascistes » (usage d’une rhétorique vintage dans laquelle la « junte fasciste de Kiev » côtoie, entre autres, les prétendues exactions des « bataillons punitifs »), sans parler aussi des délires sur Gladio, les manipulations des services occidentaux et tout un fatras indigeste et confus qui en dit plus long sur leurs auteurs qu’il n’en reflète des réalités plus nuancées et complexes. Stepan Bandera n’était certainement pas un enfant de chœur, mais sûrement pas le monstre qu’une propagande virulente et diabolisante continue de dépeindre sur un mode obsessionnel. Il fut quoi qu’il en soit, malgré ses failles et ses limites dans un contexte historique troublé et extrême, l’incarnation d’un nationalisme intransigeant inaccessible à tout compromis et à toute corruption, ce qui constitue plus que jamais un symbole puissant et agissant dans des franges croissantes de l’opinion ukrainienne, ce qu’il convient donc d’éradiquer, du côté du Kremlin et de ses soutiens inconditionnels.

Pascal G. Lassalle

Note

1 : Il n’existe à ce jour aucune biographie en français sur Bandera. L’histoire du nationalisme ukrainien reste encore une terra incognita dans notre pays.

Christophe Dolbeau a rédigé un formidable outil de travail et de mémoire avec son Petit dictionnaire des résistances nationales à l’Est de l’Europe 1917 – 1989 face au bolchevisme (Première édition chez Artic, en 2006, réédition chez Akribéia en 2015) dans lequel on trouve une partie très complète sur l’Ukraine.

L’ouvrage de l’Italien Alberto Rosselli, La résistance antisoviétique et anticommuniste en Europe de l’Est de 1944 à 1956, a enfin été traduit en français, toujours aux Éditions Akribeia (Saint-Genis-Laval, 2009), avec un bon chapitre consacré à la lutte de l’UPA.

Roland Gaucher a naguère également parlé du combat des nationalistes ukrainiens dans son ouvrage L’opposition en URSS 1917 – 1967 (Albin Michel, Paris, 1967).

Le journaliste Patrice de Plunkett, ex-A.F. et GRECE (sous le pseudonyme de Patrick Louth) a aussi évoqué la lutte du chef de l’OUN-B dans le tome 2 de l’ouvrage collectif, Les survivants de l’aventure hitlérienne (Éditions Famot, Genève, 1975), titre d’ailleurs très équivoque qui peut contribuer à entretenir la controverse sur l’action du chef nationaliste.

Dans son livre Safe for democracy : The Secret Wars of the CIA (Ivan R. Dee, Chicago, 2009), l’historien étatsunien John Prados, rappelle que la CIA considérait Bandera comme « anti-américain » et a refusé de le protéger, s’efforçant de convaincre le SIS britannique de faire de même.

Le lecteur intéressé pourra, le cas échéant, se référer à l’énorme fond documentaire de la Bibliothèque ukrainienne Symon-Petlura au 6, rue de Palestine dans le XIXe arrondissement de Paris.

Notons également que le cinéaste ukrainien Oles Yanchuk a évoqué la dernière période de la vie de Stepan Bandera dans un long-métrage réalisé en 1995, L’attentat, un meurtre automnal à Munich (Attentat, ossinnye vbystvo v Miounkheni / Assassination, an autumn murder in Munich). De nombreux documentaires , généralement bien faits, ont aussi été réalisés en Ukraine ces dernières années, sans parler des très nombreux ouvrages, inégaux, parus là-bas et non traduits.

• D’abord mis en ligne sur Cercle non conforme, le 2 janvier 2016.

-

L'ANCIEN RÉGIME La Corporation ou la Patrie du travailleur :

La liberté de l’ouvrier dans l’ancienne France, sa dignité et son bien-être, sont attestés par l’organisation du travail au Moyen-âge. Là encore, comme pour la Révolution communale, la monarchie favorisa l’émergence de corps libres. Ceux-ci s’organisèrent dans les communes libérées et codifièrent leurs us et coutumes que l’autorité royale homologua dans le magnifique Livre des Métiers d’Etienne Boileau en 1268…

En entrant dans la Communauté par la porte de l’apprentissage, le jeune ouvrier y rencontrait tout d’abord des devoirs de diverses natures, mais il y trouvait aussi des droits, c’est-à-dire des coutumes ayant force de loi ; c’était là son « privilège » et son code. Soumis à l’autorité du maître, mais placé en même temps sous l’aile maternelle de la maîtresse, bénéficiant des conseils du premier valet, il avait déjà, sans sortir de la maison patronale, de très-sérieuses compensations. Au dehors, les garanties se multipliaient ; il se sentait plus fort encore ; membre d’une Communauté ouvrière qui était quelque chose par elle-même et qui comptait dans le vaste syndicat des Corporations, il se savait appuyé, défendu. Il l’était en effet, comme l’homme d’Eglise se sentait soutenu par l’Evêque, l’homme de loi par le Parlement, et le clerc par l’Université.

De son patron, l’homme de travail allait hiérarchiquement aux Jurés de la Corporation, puis au prévôt de Paris et aux grands officiers de la couronne, maîtres et protecteurs de certains métiers ; enfin il pouvait remonter des Conseils, jusqu’au Roi lui-même, chef suprême de cette société féodale où le travail avait su se faire une place.

L’historien de la Révolution, Louis Blanc disait : « La Fraternité fut le sentiment qui présida dans l’origine à la formation des communautés professionnelles.» On y retrouve l’esprit chrétien de la compassion pour le pauvre, du partage, la sollicitude pour les déshérités. « …la probité au mesureur ; il défend au tavernier de jamais hausser le prix du gros vin, comme boisson du menu peuple ; il veut que les denrées se montrent en plein marché, et afin que le pauvre puisse avoir sa part au meilleur prix, les marchands n’auront qu’après tous les habitants de la cité la permission d’acheter des vivres.» On distingue déjà un souci du consommateur qui ferait pâlir le commerce d’aujourd’hui…

Dans ces antiques jurandes, point de place pour la haine de son semblable et le désir de ruiner autrui. On trouvait l’union dans une même organisation sociale patronale et ouvrière dont l’intérêt commun était et reste, la bonne marche du métier. On se rapprochait, on s’encourageait et on se rendait de mutuels services. Le voisinage professionnel éveillait une rivalité sans haine dans une fraternelle concurrence alors que la Révolution Libérale interdira, pour dominer les ouvriers, tout principe d’association.

« La corporation a été la patrie chérie de l’artisan ; la royauté, sa tutrice vigilante ; l’art son guide et son maître. La corporation lui a permis de grandir…La royauté, en le protégeant et en le soumettant à ses lois, a créé la grande industrie et l’a fait lui-même, de bourgeois d’une commune, citoyen d’un grand royaume.» disait l’historien économiste Pierre-Emile Levasseur, dans son Histoire des classes ouvrières. Il rajoutait : « La corporation a été la sauvegarde et la tutrice de l’industrie. Elle a enseigné au peuple à se gouverner lui-même. Elle a fait plus ; elle a donné aux artisans des dignités, la science et le goût du métier, les secours d’argent, les joies de la fraternité dans le sens étendu du mot, par ses fêtes, ses réceptions, ses examens. Elle a été la grande affaire des petites gens, la source de leurs plaisirs, l’intérêt de toute leur vie.»

Ecoutons l’anarchiste Paul Lafargue dans son livre Le Droit à la Paresse : «Sous l’ancien régime, les lois de l’Eglise garantissaient au travailleur 90 jours de repos (52 dimanches et 38 jours fériés) pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C’était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l’irréligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, dès qu’elle fut maîtresse, elle abolit les jours fériés, et remplaça la semaine de sept jours par celle de dix afin que le peuple n’eût plus qu’un jour de repos sur dix. Elle affranchit les ouvriers du joug de l’Eglise pour mieux les soumettre au joug du travail…

L’apprenti était protégé à la fois contre lui-même et contre son maître, contre sa propre étourderie et contre les abus…dont il pouvait être victime. L’ouvrier était défendu par le texte des règlements de la communauté et par les jurés interprètes légaux des statuts du métier, contre la mauvaise foi du maître qui aurait eu la velléité soit de le congédier avant la fin de son louage, soit de diminuer son salaire ou d’augmenter son travail. Il était protégé par les termes même de son engagement, contre l’inconstance de son caractère et les inconséquences de son humeur. Le travail était donc pour l’ouvrier un titre de propriété, un droit et le maître y trouvait son compte par le contrôle du métier et contre les exactions d’entreprises rivales...Le consommateur était rassuré, point de malfaçon et de tricherie dans les produits, enfin une saine Economie sociale.

Chaque corps de métier constituait un petit Etat avec ses lois, ses rites, ses fêtes religieuses et jours chômés, ses bannières, fêtes et processions, sa « sécurité sociale», ses formes de retraites, ses hôpitaux, enfin son organisation propre, autonome et fraternelle. Les malades, les veuves, les orphelins étaient sous la protection des chefs du métier qui s'en occupaient comme de leur propre famille.

Protection de l’enfance ouvrière ; garantie du travail à qui en vit, et de la propriété industrielle à qui la possède ; examen et stage pour constater la capacité des aspirants et interdiction du cumul des professions pour en empêcher l’exercice abusif ; surveillance de la fabrication pour assurer la loyauté du commerce ; fonctionnement régulier d’une juridiction ouvrière ayant la main sur tous les métiers, depuis l’apprentissage jusqu’à la maîtrise ; suppression de tout intermédiaire parasite entre le producteur et le consommateur ; travail en commun et sous l’œil du public ; solidarité de la famille ouvrière ; assistance aux nécessiteux du métier…

Pour tout dire une forme embryonnaire de législation sociale…On est loin des temps obscurs moyenâgeux enseignés par l’école républicaine alors que le monde ouvrier allait connaître le véritable esclavage avec les idéaux de la Révolution mis en pratique par la République antisociale qui pilla les biens corporatifs du monde ouvrier acquis depuis des siècles.

Expression de la société chrétienne et féodale, le régime du Livre des Métiers plaçait le travail sous la main de l’Eglise et de l’Etat ; celui de Turgot et des économistes, fait à l’image du monde moderne, essentiellement laïque et libéral, ne le soumet à aucune puissance de l’ordre moral ou politique ; mais, en l’affranchissant de toute sujétion civile et religieuse, il le laisse sans autre protecteur que lui-même.

Le vol du bien commun des ouvriers a été décidé par le décret d’Allarde du 2 - 17 mars 1791, qui déclare propriété nationale les biens corporatifs.

L'historien Hippolyte Taine évalue à seize milliards de l'époque la valeur du patrimoine des métiers confisqué aux corporations. Somme énorme si l'on considère le chiffre peu élevé des effectifs ouvriers au moment de la révolution.

Privés de leur patrimoine, les corps de métiers ne pouvaient plus vivre. Au demeurant, le décret d'Allarde faisait du libéralisme économique le fondement du nouveau régime du travail, de la production et du commerce, et le 14 - 17 juin 1791, la loi dite "Le Chapelier" interdisait aux hommes de métier de s'associer en vue de "former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs".

Dès le lendemain de la suppression du régime corporatif, les ouvriers - charpentiers, maréchaux, tailleurs, cordonniers et autres - tentèrent de reformer des compagnonnages pour s'entendre sur leurs exigences en matière de salaires. Le législateur révolutionnaire brisa cette tentative en assimilant à la rébellion l'association entre Citoyens d'un même état ou profession. Or la rébellion était passible de la peine capitale.

Tel est le nouveau droit inauguré en 1789 par la prise de la Bastille, qui plongera les ouvriers dans le monde infernal de la révolution industriel et des répressions sanglantes des républiques successives…

On le voit, dans le système contemporain, le principe de la liberté a produit l’individualisme, avec ses initiatives et ses responsabilités, avec ses chances de succès et ses possibilités de fortune pour quelques-uns, mais aussi avec ses isolements, ses faiblesses et ses gênes pour le plus grand nombre. L’apprenti, l’ouvrier, le petit patron, ont conquis, en même temps que leur indépendance industrielle, le droit de se protéger eux-mêmes ; la Corporation n’est plus là pour former le faisceau et centupler les forces protectrices.

Jadis avec les corporations, il y eut ce qu’on pourrait appeler un véritable honneur du travail. Après la révolution de 1789, c’est l’esprit bourgeois qui remplaça cet honneur qui était pourtant le moteur du monde ouvrier. Le poète Charles Péguy dans son ouvrage « L’argent » écrit en 1913, dénonçait déjà à cette époque, l’embourgeoisement du monde ouvrier :

"Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui au Moyen-Âge régissait la main et le cœur. C’était le même conservé intact en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu’à la perfection, égal dans l’ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l’ouvrage bien fait, poussée, maintenue jusqu’à ses plus extrêmes exigences. J’ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur, et de la même main, que ce même peuple avait taillé ses cathédrales.

Que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? Comment a-t-on fait, du peuple le plus laborieux de la terre, et peut-être du seul peuple laborieux de la terre, du seul peuple peut-être qui aimait le travail pour le travail, et pour l’honneur, et pour travailler, ce peuple de saboteurs, comment a-t-on pu en faire ce peuple qui sur un chantier met toute son étude à ne pas en fiche un coup.

Ce sera dans l’histoire une des plus grandes victoires, et sans doute la seule, de la démagogie bourgeoise intellectuelle. Mais il faut avouer qu’elle compte. Cette victoire. "

Ne serait-il pas sage de rechercher aujourd’hui, dans les statuts de l’Ancien Régime, ce que le régime actuel pourrait utilement lui emprunter ? Le système corporatif avait ses abus, que personne ne songe à faire revivre, et ses avantages de temps et de lieu, qui ont disparu avec l’état social dont il était l’expression. Ce qui n’a pu périr, ce sont les qualités essentielles et les vertus intrinsèques de ce régime, parce que les unes et les autres tiennent au principe d’association, qui est le correctif de la faiblesse individuelle.

Alors ! N’oublions jamais la proclamation du Comte de Chambord : « La Royauté a toujours été la patronne des classes ouvrières.» -

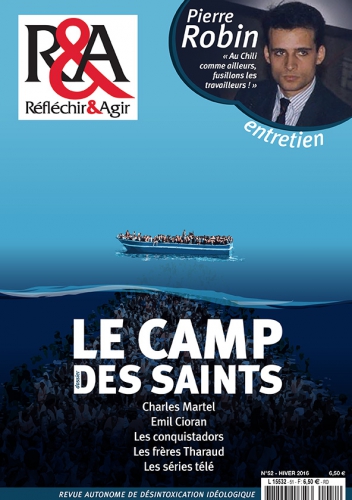

Réfléchir et Agir : Le Camp des Saints

Le nouveau numéro, pour la première fois tout en couleurs, de la revue « de désintoxication idéologique » Réfléchir & Agir vient de paraître.

Le nouveau numéro, pour la première fois tout en couleurs, de la revue « de désintoxication idéologique » Réfléchir & Agir vient de paraître.Le dossier thématique est d’une triste actualité puisqu’il porte sur « Le Camp des Saints ». Renaud Camus y rend hommage à Jean Raspail comme à l’un des « deux prophètes admirables de la submersion ethnique » – l’autre étant Enoch Powell –, tout en constatant douloureusement que « même le carnage du Bataclan n’a pas réussi à réveiller le dormeur France ». Parmi les autres contributions, on signalera notamment l’article de Yves-Marie Laulan (« Les “nouveaux” migrants vont-ils ensevelir l’Europe ? »), le témoignage du pasteur Jean-Pierre Blanchard sur la préférence immigrée au détriment des SDF français et européens (« la Croix-Rouge, le Secours populaire et l’Armée du Salut sont dorénavant au service du mondialisme »), et la note plus optimiste apportée d’Europe centrale par le Croate Tomislav Sunic et le Hongrois Ferenc Almassy. Pour ce dernier, « la forteresse d’Europe centrale qui se crée actuellement sera le roc sur lequel s’appuiera la résistance européenne ».

Comme d’habitude, le dossier est suivi d’une abondante section culturelle : Georges Feltin-Tracol sur le jeune Cioran, Flavien Blanchon sur les frères Tharaud, gloires littéraires de l’entre-deux-guerres, aujourd’hui écrivains maudits, Pierre Saint-Servant sur l’empereur Frédéric II vu par Benoist-Méchin… On trouve deux entretiens avec des écrivains contemporains. Pierre Robin raconte son double apprentissage politique et esthétique dans les années 1970 et 1980, entre GUD et New Wave. Bruno Favrit décrit les inspirations de son œuvre, en insistant en particulier sur son rapport au paganisme.

http://fr.novopress.info/198706/reflechir-agir-camp-saints/#more-198706 -

ZOOM : La petite histoire de l’éléphant de la Bastille

-

La chute de l'Empire romain - Michel de Jaeghere